Von einer Katholikin

Als ich vor ein paar Jahren die Schwelle von St-Eugène Sainte-Cécile in Paris betrat, wußte ich nur ansatzweise, was mich in der alten Messe, der Messe in der außerordentlichen Form des römischen Ritus, erwartete. Und das war gut so. Mein Herz war maximal offen. Als ich nach der Messe über dieselbe Kirchenschwelle wieder hinaustrat, war vieles anders. Außerordentliches war geschehen.

Der gregorianische Choral, die Menschen, die um mich herum in aller Selbstverständlichkeit in den lateinischen Gesang einstimmten, die Schönheit des Ortes und der überirdischen Liturgie, die Gewänder, der Weihrauch, die Ehrfurcht und Liebe, mit der der eucharistische Herr empfangen wurde in dieser unvorstellbar erhabenen und die Herzen wirklich erhebenden heiligen Stille, in der sich das Mysterium vollzog. Kein Priester, keine Meßdiener, von denen ich mich angestarrt fühlte. Sie sahen alle zum Kreuz. Und zum ersten Mal in meinem Leben empfing ich die Kommunion auf den Knien und in den Mund. An einer Kommunionbank, die ein weißes Linnen bedeckte. Ich staunte wie ein Kind. Ich sah nach oben. Ich nahm nicht, ich empfing. Ich war ein Kind. Was das mit mir gemacht hat, begriff ich erst später richtig, als meine Hände sich sträubten und ich sie nicht mehr hinhalten konnte.

Von alledem kein Wort im Motu proprio des Papstes. Weil es genau das ist, was er fürchtet. Es ist die missionarische Dimension der überlieferten Liturgie. Wer ihre Sakralität erlebt hat und in die neue Messe zurückkommt, stellt sich Fragen. Ich begann, einfach nur mit dem Bleistift in der Hand die Meßbücher zu vergleichen. Ich erkannte keinen größeren Reichtum in der „liturgiereformierten“ Messe. Im Gegenteil. Es fehlte so viel. Nach und nach begriff ich. Man hatte mir etwas vorenthalten. Das Opfer, das sich in der heiligen Messe vollzieht, erschloß sich mir erst durch die alte Messe in seiner ganzen Tiefe. Ein frommer Priester begleitete mich dabei. Der eigene Gemeindepfarrer dagegen wollte mir diesen unmodernen „Ästhetizismus“ ausreden und warf mir „mangelnde Augenhöhe mit Gott“ vor.

Ich hatte ja nicht gewußt, welchen Graben die nachkonziliaren Liturgiereformer aufgerissen hatten!!!

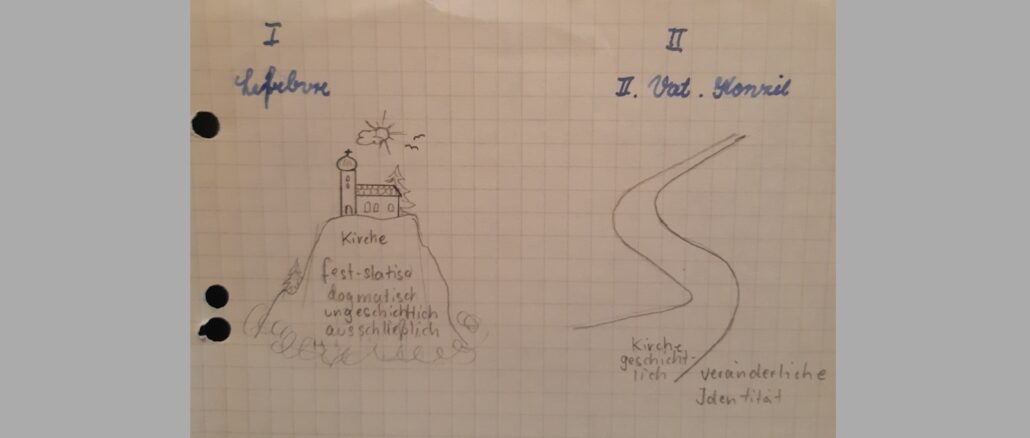

Wohl alles andere als zufällig fiel mir vor wenigen Tagen beim Speicherräumen ein Ringbuch in die Hand, das alte Heftaufschriebe aus meinem Religionsunterricht aus der gymnasialen Mittelstufe enthält, irgendwann aus den ausgehenden 1970er Jahren. Wir hatten wochenlang in epischer Breite alle möglichen Religionen bearbeitet. Das war offensichtlich sehr wichtig, denn zum Zweiten Vaticanum hieß es dann in kindgerechter Verknappung:

„Das 2. Vatikanische Konzil sagte, man solle andere Religionen tolerieren. Man soll sich über andere Religionen informieren und die Kirche soll sie nicht von vornherein ablehnen, sondern die anderen Religionen als gut erkennen.“

Als ich die Zeichnung (siehe oben) damals von der Tafel übernahm, war ich der offensichtlichen Indoktrination noch schutzlos ausgeliefert. Die Ausschmückung des Kirchleins, an dem sich der Lehrer sicher so nicht vertüftelt hatte, war eher meinem zeichnerischen Verzierbedürfnis geschuldet als einer emotionalen Hinwendung zur Kirche auf dem Felsen.

Das Feindbild, das Franziskus gerade mit seinem unsäglichen Schreiben zementiert hat, ist ja nicht neu. Fest und statisch heißt eben heute starr und rigide. Den Felsen zu pulverisieren, auf dem er nicht mehr steht, ist das Programm eines Papstes, der nicht mehr der Stellvertreter Christi genannt werden will.

Ja, der Felsen… Als Gegenbild zum Weg taugt er gar nicht so gut, denn genau auf den Felsen hat Gott seine Kirche gebaut und nicht auf synodalen Irrwegen und auf Treibsand, in dem Dogmen und der unbedingte ausschließliche Wahrheitsanspruch der Kirche zunehmend zu versinken drohen. Wir sehen, wohin uns die „geschichtliche Kirche“ in ihrer „veränderlichen Identität“ nach dem Zweiten Vaticanum und der Liturgiereform geführt hat. Wir erkennen es an ihren Früchten. Es sind schlechte Früchte. Es begann bekanntermaßen mit dem Volksaltar, liturgischen Eigenmächtigkeiten der Priester, dem Einbrechen der Laien in den Altarraum und der Verdrängung der Mundkommunion.

Heute fordern Pfarrer weibliche Diakone oder gar Priester, unterstützen Maria 2.0, finden Homopaarsegnungen in Ordnung und die Kommunionspendung an Protestanten nebst ihrem Pastor auch. Wer als Laie seinem Schmerz darüber Ausdruck verleiht, ist beim Pfarrer (und progressiven Gemeindereferentinnen) ganz schnell unerwünscht und findet bei seinem Bischof kein Gehör. Die Liturgie gehört nach wie vor dem Priester, der damit macht, was er will. Corona hat das weiter befördert und gezeigt, wie sehr der Glaube an die Realpräsenz Jesu Christi verdunstet ist. Als Mundkommunikant ist man schon reaktionär (obwohl die Handkommunion ja nur einem Indult geschuldet ist), und die auch in Coronazeiten nach der Messe wieder mögliche Mundkommunion tatsächlich einzufordern, ist ein schieres Unding, weil man sie ja im Windschatten der staatlichen Coronamaßnahmen kurzerhand verboten und klammheimlich schon für tot erklärt hat. Man gewärtigt als Gläubiger, weggeschickt zu werden (Verschwinde endlich aus meiner neuen Messe zu den Tradis und stifte keinen Unfrieden in der Gemeinde). Ist das der vielbeschworene nachkonziliare Geist der neuen Messe? Es gibt sehr gläubige Katholiken, aber eine jahrzehntelange anthropozentrische Ideologisierung bei gleichzeitiger katechetischer Vernachlässigung hinterließ eben auch Spuren in vielen Seelen und hat auch den Boden für deutsche synodale Abwege bereitet. Auf der anderen Seite sehe ich, daß Katholiken in Gemeinden der Tradition sicher sind vor dem zeitgeistig unkatholischen Gedankengut synodaler Weggänger, für die es bezeichnenderweise kein Machtwort des Papstes gibt, um sie zur Ordnung zu rufen.

Denn Franziskus mißt mit zweierlei Maß. Sein Bann trifft die, die in der Ordnung sind. Die, die der heiligen Kirche treu bleiben, auch wenn ihr eigener Papst, mit dem sie in der Einheit stehen, ihnen Untreue und Spaltungswillen vorwirft, sie beleidigt, erniedrigt und verstößt. Die synodalen Kirchenspalter auf dem Weg in eine neue Kirche, die sich regenbogenbeflaggt gegen den eigenen Papst auflehnen, aber auch Maria‑2.0‑Aktivistinnen, die die Kirche, den Leib Christi, instrumentalisieren oder gar aus Protest verlassen, bleiben dagegen unbehelligt.

Der Schlag gegen die Tradition trifft Katholiken ins Herz. Vertrieben aus den Pfarrkirchen, die Priester geknechtet, Bettelnmüssen bei den Bischöfen, ein langfristig angelegtes Dezimierungsprogramm der Tradition.

Umerziehung inklusive. Resozialisierung und Gewöhnung an die neue Messe wird als pastorale Zuwendung getarnt. Damit alle Gläubigen endlich nicht mehr „als Fremde oder stumme Zuschauer dem Geheimnis des Glaubens beiwohnen, sondern mit vollem Verständnis der Riten und Gebete bewusst, fromm und aktiv an der heiligen Handlung teilnehmen“ (Brief des Papstes an die Bischöfe). Erstaunlich nur, daß gerade die so Geschmähten für junge Gemeinden, (nicht nur) sonntäglichen Meßbesuch und regelmäßige Beichte stehen und überdurchschnittlich viele Berufungen hervorbringen.

Franziskus‘ Zärtlichkeit, seine Barmherzigkeit, seine Zuwendung, sie gilt denen an den Rändern, den Sündern, die in der Sünde verharren und die er darin verharren läßt. Er wird sich verantworten müssen.

Wer bin ich, daß ich mich über die Tradition stelle? Einen solchen Satz werden wir nicht hören. Der Papst definiert die „Tradition“. Der Oberhirte und die Bischöfe sind ihre Hüter. Er belohnt diejenigen Hirten mit Macht, die ihm mit ihren um die Einheit besorgten Antworten auf die Umfrage zu Summorum Pontificum und ihren Beschwerden und Klagen die benötigte Munition gegen die alte Messe geliefert haben. Jetzt sollen sie seine Vollstreckungsgehilfen sein bei der Austrocknung dieser Quelle lebendigen Katholischseins.

Allerdings zeigen die bisherigen Reaktionen aus aller Welt, daß der Papst die Rechnung nicht mit jedem Wirt gemacht hat. Hirten haben ihre Wertschätzung gegenüber der Tradition ausgedrückt und befördern sie weiter.

Doch viele verhehlen auch nicht ihre „große Genugtuung“ über das Motu proprio, die sich offensichtlich aus einem Haß speist, zu dessen Entfesselung der Papst mit seinem Schreiben beigetragen hat. Ein Beispiel:

“Ich bin froh und erleichtert, dass sowohl mein Vorgänger als auch ich Zelebrationen im nun mehr Gott sei Dank nicht mehr so genannten außerordentlichen Ritus in unserer Abteikirche nie gestattet haben.“

(Pater Albert Knebel OSB, Konventualprior der Abtei Neresheim, auf deren Internetseite)

Und so wird es auch viele Bischöfe geben, die nun endlich nach Gutsherrenart schalten und walten können und die ungeliebten „Traditionalisten“ endgültig am Nasenring und an der kurzen Leine meinen führen zu können. Über welche Stöckchen werden sie springen sollen, damit sie geduldet werden? Zu welchem Verrat an der Messe aller Zeiten wird man sie zwingen wollen? Wie soll die Umerziehung aussehen? Wie will man die „konzilsfeindlichen Traditionalisten“ brechen?

Der Oberhirte bekämpft seine eigenen Schafe. Schwarze Schafe. Böse Schafe, die die Herde entzweien, die Einheit gefährden. Schafe, die es von der Herde zu trennen gilt, weggesperrt in Außengehege. Bis sie brav geworden sind und zurückkehren „zum Römischen Ritus (…), der von den Heiligen Paul VI. und Johannes Paul II. promulgiert wurde“ (Brief des Papstes).

Doch die Schafe werden die alte Messe nicht aufgeben. Sie sind die „Hüter der Tradition“. Sie werden das Feuer bewahren und weitergeben. Zuversichtlich, kämpferisch, wie es der Präsident von Notre-Dame de Chrétienté, Jean de Tauriers, formuliert:

„Notre-Dame de Chrétienté wird weiterhin Tausende von Pilgern versammeln, ganz gleich, ob die Zeichen auf Verfolgung stehen.“

Bild: Autorin