Ein Beitrag von Clemens Victor Oldendorf.

Hinführung

Am 23. April 1971 wurde auf Burg Staufeneck, die zur Gemeinde Salach unweit von Göppingen gehört, rechts von der Eingangstüre des früheren Gutspächterhauses eine bronzene Gedenktafel enthüllt. Anlass war damals der 75. Jahrestag des Todes eines Priesters und Benediktinermönchs, der am 5. September 1843 dort als Friedrich August Schott geboren worden war. Als Benediktiner erhielt er den Ordensnamen Anselm, und Pater Anselms Nachname sollte ab 1884 mehr und mehr zum Synonym für das deutsche Laienmessbuch werden, zu dem er die Initiative ergriffen und das er bis zu dessen vierter Auflage 1894 eigen- und alleinverantwortlich im Freiburger Herder Verlag herausgebracht hatte.

Die Initiative zur Tafel am Anselm-Schott-Geburtshaus wiederum ging damals wesentlich auf jenen Alois Dangelmaier zurück, der am 14. November 1889 in Krummwälden geboren und ebendort am 21. Februar 1978 verstorben ist. Dies wird deshalb so genau betont, weil er einen Namensvetter hatte, Vor- und Zuname in exakt identischer Schreibung, ebenfalls Jahrgang 1889, welcher jedoch bereits am 9. Juli in Stuttgart geboren wurde, dafür aber ganze zehn Jahre früher verstorben ist. Die Verwechslungsgefahr steigert sich zusätzlich, weil beide katholische Priester wurden und als solche in ein und derselben Diözese Rottenburg inkardiniert waren. Aber nur unser Alois Dangelmaier hatte den gleichen heimatlichen Bezug zur Pfarrei Salach wie die Schottfamilie und besuchte dort von 1896 (Anselm Schotts Sterbejahr) bis 1899 die Schule und war im späteren Leben schriftstellerisch produktiv. Seinen Ruhestand verbrachte er ab 1966 in Salach selbst, dann jedoch spätestens 1971 nach Krummwälden zurückkehrend.

Dieser Pfarrer Alois Dangelmaier ist es, dem wir die bis heute einzige Schott-Biographie verdanken: P. Anselm Schott – der Mensch, Priester und Liturge. Zum 75. Todesjahrtag ist ihr Titel, und sie ist nach wie vor antiquarisch recht leicht zu finden. Wäre vor fünfzig Jahren dieses Buch des auch ansonsten geschichtlich und heimatkundlich interessierten Autors nicht erschienen, weit mehr als ohnehin wäre die Persönlichkeit Anselm Schotts heute in Vergessenheit geraten. Wie viele Dokumente und Zeugnisse aus Schotts Leben und Schaffen wären ungenutzt in Archiven versunken oder zwischenzeitlich untergegangen! Dies möchte ich anerkennend vorausschicken, denn ohne Dangelmaiers Lebensbild Anselm Schotts und die Wirkgeschichte von dessen Laienmessbuch, die der publizistisch tätige Geistliche damit verbunden hat, wären meine eigenen Beiträge vor wenigen Jahren, anlässlich des 175. Geburtstages des Benediktinerpaters1, so nicht oder nur sehr viel schwieriger und aufwendiger möglich gewesen, wenn ich auch alle Quellen selbst überprüft und viele weitere hinzugezogen habe, was verglichen mit Dangelmaiers Darstellung durchaus zu mancher Berichtigung oder Neubewertung Anlass gegeben hat.

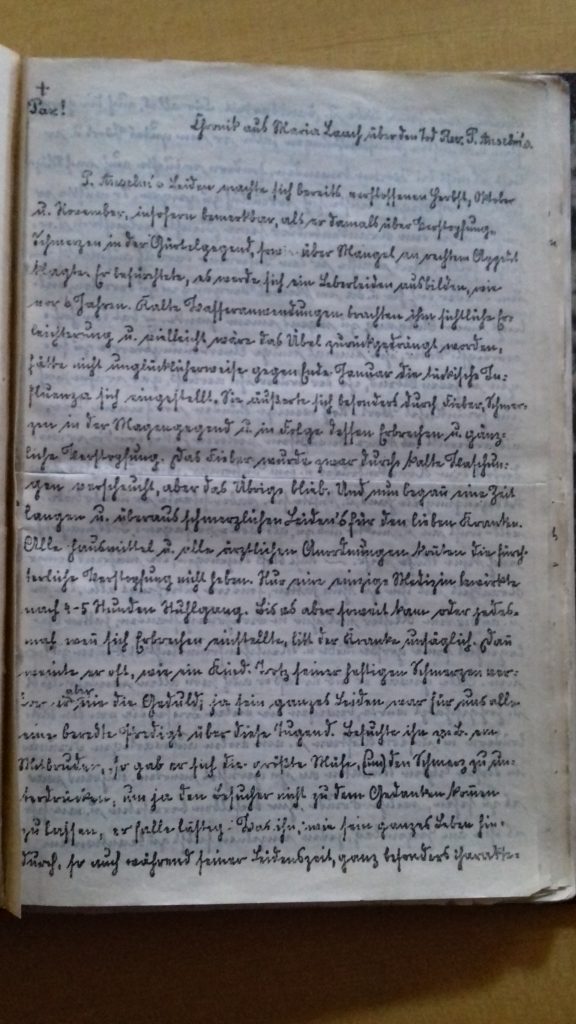

Fünfzig Jahre später ist der 23. April 2021 mit Pater Anselm Schotts 125. Jahrgedächtnis verbunden. Aus diesem Grunde habe ich mir aus dem Abteiarchiv Maria Laach, wo Pater Schott seit der benediktinischen Wiederbesiedlung am 25. November 1892 lebte, starb und beigesetzt ist, die Totenchronik beschafft2, die seine letzten Lebensmonate, Krankheit und Tod, schildert, die aber auch seine Wesenszüge nachzeichnet und seine Persönlichkeit würdigt. Der Chronist hat sie seinerzeit in der Kurrentschrift handschriftlich verfasst, wie sie um die Jahrhundertwende üblich und Vorläuferin des Sütterlin gewesen ist. So wird diese wichtige Quelle 2021 erstmals vollständig in unsere heutige Lateinschrift übertragen, um sie zugänglich machen, erhalten und veröffentlichen zu können.

Dangelmaier hat Schotts Totenchronik in seinem Buch über ihn wohl zweimal genannt (vgl. a. a. O., S. 82 f). Erst bei der Transliteration konnte aber auffallen, dass er sie auch gekannt und ausgewertet hat. Dies geschieht ab S. 75 unten bis S. 78 seines Buches, jedoch nennt Dangelmaier dort die Totenchronik nicht als seine Quelle und schwankt zwischen Paraphrase und dem ausgedehnten, wörtlichen Zitat, das er aber nicht als solches kennzeichnet. Hinzu kommt, ununterscheidbar vom Zitat, das zudem nicht immer in der Präzision etwa der Zeitangaben sorgfältig und in der Wortgetreuheit wiederholt unzuverlässig ist, Dangelmaiers Kommentierung und subjektive Interpretation.

Die Jesuitengruft in Maria Laach

Schotts Lebensweg hatte auch nach 1868, als er in Beuron Postulant und später Novize geworden war und 1870 die zeitliche, 1873 die feierliche Profess abgelegt hatte, viele wechselhafte Stationen. Zuletzt war er 1892 unter den nach Maria Laach entsandten Beuroner Mönchen. Dieser Ort hatte zwar eine große benediktinische Vorgeschichte, war als Benediktinerkloster fast genau achthundert Jahre zuvor, 1093, gegründet und erstmals 1127 zur Abtei erhoben worden, dann aber Napoleons Säkularisation anheimgefallen. Von 1863 bis 1872 hatten die Jesuiten ihn mit Leben erfüllt, dort ein Studienhaus von internationaler Strahlkraft, ihr Collegium Maximum, unterhalten und vorübergehend auch ihren deutschen Provinzsitz gehabt.

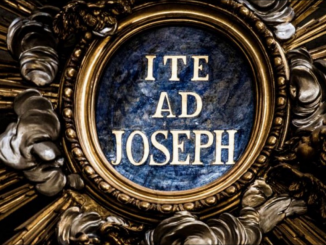

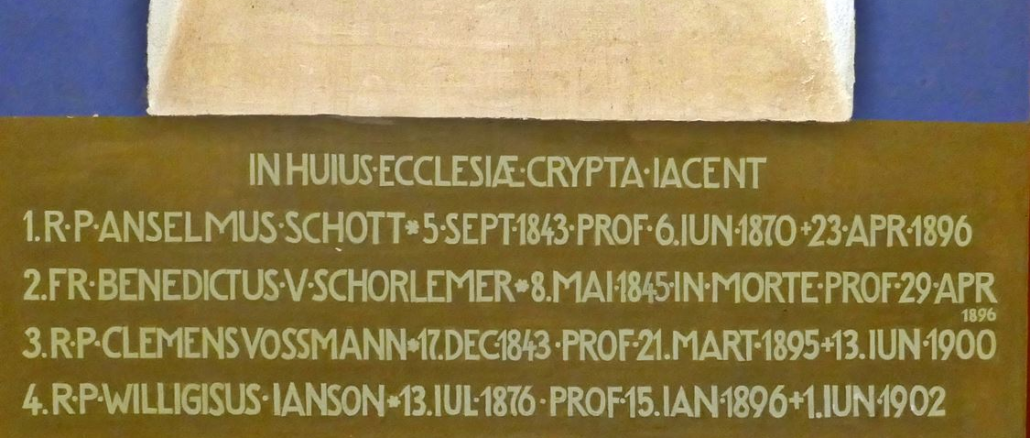

Die große Klosterkirche stand ihnen dabei noch nicht zum Gottesdienst zur Verfügung, und so nutzen sie dafür die Nikolauskapelle, deren Turm noch die Merkmale der Romanik aufweist und bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht. Unter dem Eindruck der Tatsache, dass Papst Pius IX. den heiligen Joseph 1870 zum Schutzherrn der Gesamtkirche erklärt hatte, wichen die Jesuiten vom alten Patrozinium ab und weihten die mitnichten gar so kleine Kirche dem heiligen Joseph. Damals legten sie unter dieser Josephskapelle eine Krypta als Grablege ihrer Toten an. Die damals in Maria Laach verstorbenen Jesuiten ruhen bis heute in dieser Gruft, und der erste Benediktiner, dessen Leichnam und Sarg dort eine der Wandnischen, ein sogenannter Loculus, aufnahm, war Ende April 1896 kein anderer als unser Pater Anselm Schott.

125. Wiederkehr des Todestages

In seinem Apostolischen Schreiben Patris corde hat der regierende Heilige Vater Franziskus den Zeitraum vom 8. Dezember 2020 bis zum 8. Dezember 2021 zum Jubiläumsjahr zu Ehren des heiligen Joseph erklärt und dafür besondere Ablässe verliehen mit der Zielsetzung, auf diese Weise daran zu erinnern, dass vor hundertfünfzig Jahren Pius IX. die Weltkirche dem besonderen Schutz des heiligen Joseph anempfohlen hat.

Schon 1847 hatte dieser epochebildende Papst das sogenannte Schutzfest des heiligen Joseph auf die ganze Kirche ausgedehnt und seine Feier auf den 3. Sonntag nach Ostern, den Sonntag Jubilate, festgelegt. Dieses Fest konnte im Unterschied zum 19. März, der immer in die Fastenzeit fällt, da der 22. März im gregorianischen Kalender der frühestmögliche Ostertermin ist, weit festlicher und mit Oktav begangen werden. Seinen Ursprung hatte dieses Schutzfest im Orden der Unbeschuhten Karmeliten und Karmelitinnen, dem die heilige Theresia von Avila ihre eigene, betonte Josephsverehrung gleichsam eingeimpft hatte. In den Klöstern dieser Ordensreform wurde das Fest bereits seit 1689 an Jubilate begangen und verbreitete sich so in vielen spanischen Bistümern und darüber hinaus.

Dass wir dies hier etwas ausführlicher darstellen und den vorliegenden Beitrag heute, zwei Tage vor Anselm Schotts 125. Todestag, veröffentlichen, hängt mit der Brevier- und Missale-Reform von Pius X. zusammen. 1913 wurde bestimmt, dass künftig keine Feste mehr dauerhaft auf einen bestimmten Sonntag gelegt werden oder bleiben sollten (wo sie die Sonntagsliturgie ständig verdrängen). Das Namen-Jesu-Fest und das Dreifaltigkeitsfest sollten als einzige von dieser Anweisung ausgenommen bleiben. Freilich wurde schon bei der gesamtkirchlichen Einführung des Festes der Heiligen Familie, das 1920 von Benedikt XV. auf den Sonntag in der damals noch bestehenden Epiphanie-Oktav gelegt wurde, und 1925 durch Einführung des Christkönigsfestes am letzten Oktobersonntag dieser prinzipiell so richtige Grundsatz gleich zweifach ignoriert. An und für sich hatte und behielt er in der Editio typica des Missale Romanum von 1920 sehr wohl Geltung. Um aber auch weiterhin zumindest die Möglichkeit der Äußeren Feier am darauffolgenden Sonntag zu belassen, war 1913 angeordnet worden, dass Feste, die vorher auf einen bestimmten Sonntag ständig festgelegt waren, in Zukunft auf einen Werktag in der Woche vor diesem ehemaligen Festsonntag vorgezogen werden sollten. Nachdem der Mittwoch jeder Woche in Liturgie und Frömmigkeit traditionell der Verehrung des heiligen Joseph gewidmet ist, rückte sein Schutzfest mit Oktav auf den Mittwoch nach dem 2. Sonntag nach Ostern vor. 1955 führte Pius XII. das neue Fest Joseph der Arbeiter ein und machte den 1. Mai zu dessen Festtermin.3 Seither, und somit auch nach den liturgischen Büchern von 1962, entfällt das Schutzfest mit seiner Oktav, aber eigentlich würde es heute, am Mittwoch, dem 21. April 2021, begangen werden. Dies ist der Grund für das heutige Erscheinen dieses Artikels, der aber doch auch schon vorausblickt auf Schotts 125. Todestag. Damals – 1896 – war das Schutzfest des heiligen Joseph am Sonntag, der auf Donnerstag, den 23. April folgte, nämlich am 26. April. Einhundertfünfundzwanzig Jahre später fällt der Jahrestag des Todes von Pater Schott in ein Jubiläumsjahr zu Ehren des heiligen Joseph.

Anselm Schotts Beziehung zur Liturgie und Frömmigkeit – seine Verehrung für den heiligen Joseph

Die Totenchronik Schotts umfasst acht handschriftlich beschriebene, unpaginierte Blätter, nicht, wie Dangelmaier angibt, „sieben Seiten“ (vgl. a. a. O., S. 83). Sie enthält eindrucksvolle Passagen zu Schotts stark liturgisch genährter Frömmigkeit. Im Vorausgriff auf den Jahrestag seines Todes sollen ausgewählte Zitate vorab Einblick in diese Ausrichtung geben. Auf Bl. 4 und 5 heißt es:

„Wollen wir das Bild unseres lieben verstorbenen Mitbruders uns noch einmal vollständig vor Augen führen, so dürfen wir vor allem nicht vergessen, seiner tiefen und kernhaften Frömmigkeit u. Religiosität Erwähnung zu thun, die sich während seiner Krankheit ganz besonders kundgab. Mit welcher Liebe hing er z. B. an der Feier der hl. Messe. Es war überaus erbaulich zu sehen, wie er sich trotz seiner großen Körperschwäche, welche durch die vielen schlaflosen, aber qualvollen Nächte herbeigeführt wurde, zur Sakristei schleppte u. zum Altare. Bis etwa 10 Tage vor seinem Tode hat er noch täglich celebriert. Das Brevier betete er bis zu seinem Todestage. Und als es ihm am Morgen desselben nicht möglich war, auch nur dem Vorleser zu folgen, äußerte er, er wolle lieber bis zum Nachmittage warten, vielleicht gehe es dann besser. Denn es wäre ihm doch sehr leid, wenn er das Officium der 2 hl. hl. [sic!, hier und fortan kennzeichnen Anmerkungen in eckigen Klammern innerhalb von Zitaten aus der Totenchronik meine erklärenden Zusätze oder Erläuterungen, C.V.O.] Päpste Soter u. Kajus nicht persolvieren könnte. Es sollte ihm nicht mehr möglich werden. Wir hoffen aber, daß Gott ihm recht bald für diesen seinen hl. Eifer einen Platz im Himmelschore anweisen werde, damit er dort in das große hl. Officium einstimmen kann, das nimmer verstummt. Sollen wir auch von seiner Liebe zur hl. Liturgie reden? Seine Arbeiten u. Schriften sprechen laut genug davon. Bis in seine letzten Lebensstunden besprach er oft mit den Patres, die ihn besuchten, z. B. das Bedürfniß, unser Kalendarium dahin zu ändern, daß auch wieder öfter im Jahre das Proprium de tempore [bereits im Original in Lateinschrift] zur Geltung käme, besonders die Sonntage. Ebenso stellte er auf dem Krankenbette noch ein Reisebrevier zusammen.“

Etwas später, auf Bl. 6, ist die Rede von seiner letzten heiligen Messe, die er am 14. April las:

„Sein Leiden war ziemlich periodischer Natur. Als der Stuhlgang durch Anwendung der Medizin geregelt war, hatte er vielleicht 1 oder 2 Tage Ruhe, dann begannen ihn die Schmerzen wieder fürchterlich zu peinigen, oft 2–3 Tage lang. So ging es wechselweise bis Mittwoch in der Osterwoche [den 8. April 1896]. Dort hatte er des Nachts einen heftigen Anfall unter Erbrechen und großem Blutfluß, so heftig, daß er ohnmächtig wurde. Aber schon 8 Tage darauf hielt er sich wieder für so kräftig, daß er in der Josephskapelle die hl. Messe lesen zu können glaubte. Doch schon beim Staffelgebet brach er zusammen. Trotz allen Zuredens ließ er sich nicht davon abbringen, das hl. Opfer zu vollenden. Mit vieler Mühe u. der Aufbringung aller seiner Kräfte gelang es ihm. Es war seine letzte hl. Messe am Feste des hl. Justinus. Der gleiche Tag war auch der Tag seiner hl. Ölung.“

Hier spricht der Chronist zum ersten Mal Pater Schotts besondere Beziehung zu der dem heiligen Joseph geweihten Kapelle an. Von der Nacht, in der er starb, heißt es weiter auf Bl. 7, er habe „unzähligemale“ das Ave Maria gebetet und den heiligen Joseph angerufen.

Die Überschrift, die wir diesem Beitrag zum Gedenken an Pater Schotts Hinscheiden vor hundertfünfundzwanzig Jahren gegeben haben, ist ein wörtlicher Ausspruch des damals Heimgegangenen. Der Chronist fragt selbst auf Bl. 8 nach der Motivation dazu:

„‚Beten Sie für mich, besonders in der Josephskapelle!‘ hatte er noch vor kurzem zu einem unserer Mitbrüder gesagt, mag nun eine besondere Verehrung zum hl. Joseph u. eine Vorliebe zu seiner friedlichen Kapelle ihm diesen Wunsch eingegeben haben, oder die Ahnung, daß man ihn bald dort droben in die stille Gruft senken werde, wir wollen ihn [nämlich diesen Wunsch] als seine letzte u. an uns alle gerichtete Bitte betrachten u. in der stillen Josephskapelle gern u. oft für seine Seelenruhe beten, wo er nun zu den Füßen seines Erlösers ruhig schlummert, der Auferstehung entgegenharrend.“

Ganz ohne Zweifel hatte Schott bei dieser Aufforderung auch das damals am 3. Sonntag nach Ostern bevorstehende Schutzfest des heiligen Joseph im Blick und stand ihm das noch recht frische, neue Patrozinium der Kapelle im Bewusstsein, in der er seine letzte heilige Messe gelesen hatte. Heutzutage wird sie allgemein wieder nach ihrem historisch älteren Patron als Nikolauskapelle bezeichnet.

1926, damals erschien das Schott-Messbuch erstmals als lateinisch-deutsche Vollausgabe, wurde die Kapelle restauriert und der Zugang zur Gruft verschlossen. Seit 1984, zum hundertsten Jubiläum der Erstauflage des Meßbuchs der heiligen Kirche, kann man wieder zu Schotts letzter irdischer Ruhestätte hinabsteigen. Allerdings befindet sich die Nikolauskapelle längst im Bereich der Klausur der Mönche, so dass ein externer Besucher sich vorher anmelden müsste, um vor Schotts Loculus beten oder eine Kerze entzünden, um Blumen niederlegen zu können.

Josephsjahr als Anregung und Anlass, das Schutzfest des heiligen Joseph für künftige Jahre wieder zu ermöglichen!

Eine eigene Präfation besitzt der heilige Joseph seit 1919.4 Man sagt, damals habe Papst Benedikt XV. sie persönlich formuliert. Das Schutzfest wurde noch zu Zeiten Schotts nach damaliger Rangordnung der liturgischen Tage als Duplex II classis begangen. Pius X. hat es zum Range Duplex I classis cum Octava communi erhoben, es zugleich im Titel aufgewertet: Hieß es bis dahin Patrocinium S. Joseph, lautete der Titel nunmehr In Sollemnitate S. Joseph Sponsi B. M. V., Conf. et Ecclesiae universalis Patroni, unter dem es dann auch im Missale Romanum von 1920 erscheint, vorverlegt auf den Mittwoch nach dem 2. Sonntag nach Ostern.5

Das Fest Joseph der Arbeiter hat im Kalender der liturgischen Bücher von 1962 den Rang 1. Klasse, ist damit obligatorisch. In der technisch-kanonistisch seit 2007 sogenannten ordentlichen Form des Römischen Ritus ist es lediglich noch ein nichtgebotener Gedenktag (Rang: m beziehungsweise g). Diese Diskrepanz könnte überwunden werden, indem das Josephsfest des 1. Mai in den liturgischen Büchern von 1962 zunächst auf die, dem nichtgebotenen Gedenktag entsprechende, 4. Klasse herabgestuft wird.

Nachdem schon in den letzten Jahren, in denen die Päpstliche Kommission Ecclesia Dei noch als selbständige Institution bestanden hat, von Rom mehrere Erlaubnisse erteilt worden sind, auf Grundlage der Bestimmungen von Summorum Pontificum immerhin fakultativ liturgische Feiern und sogar Riten zu beobachten, die in die Zeit vor 1962 und 1955 zurückgehen, wäre das momentan begangene Josephsjahr eine passende Gelegenheit, das Schutzfest des heiligen Joseph als Option wieder herzustellen. Wer es begeht, brauchte dann den zeitlich meist sehr dicht darauf folgenden 1. Mai nicht als Joseph der Arbeiter zu feiern. Bei einer allfälligen Reform der liturgischen Bücher von 1962, bei der möglichst auch andere Oktaven (und Vigilien) wieder zu rekonstruieren wären, könnte der 1. Mai als Gedenktag Joseph der Arbeiter wieder ganz entfallen und wie ehedem Apostelfest der heiligen Philippus und Jakobus werden; das Schutzfest jedenfalls im Usus antiquior seine Oktav zurückerhalten.

Es dort vorerst am heutigen Mittwoch nach dem 2. Sonntag nach Ostern wenigstens wieder jenen zu erlauben, die dies wünschen, wäre umso leichter möglich, da das Messformular des Festes identisch ist mit jenem Proprium, das die Mittwochsvotivmesse zu Ehren des heiligen Joseph während der österlichen Zeit im Missale Romanum von 1962 ohnehin hat. Bei einer Äußeren Feier am darauffolgenden Sonntag hätte sie außer dem Gloria auch Credo und wären Oratio, Secreta und Postcommunio des Sonntags jeweils an zweiter Stelle einzulegen.

Am diesjährigen Datum ist eine Votivmesse 4. Klasse nicht möglich, da der heilige Anselm von Canterbury 3. Klasse ist, aber in Jahren, in denen der Mittwoch nach dem 2. Sonntag nach Ostern auf einen Tag 4. Klasse fällt, könnte man jetzt schon in Feiern nach Summorum Pontificum die Votivmesse vom heiligen Joseph wählen, sie hätte aber normalerweise kein Credo. In diesem Jahr wollen wir heute Pater Schotts Namenstag nicht ganz vergessen, an dem er, wie die Totenchronik auch noch zu berichten weiß, zum letzten Male die heilige Kommunion empfangen hat6, bevor er verstarb.

Aufgrund des Josephsjahres, das wir momentan feiern, kann man noch darauf hinweisen, dass 2021 am heutigen Tag sogar die Messe Adiutor et protector noster als Votivmesse 1. Klasse möglich gewesen wäre, mit Gloria und Credo, (prinzipiell sogar mit einer faktischen Oktav7). Dies hätte der Codex Rubricarum von 1960 in seiner n. 338b ermöglichen können, nur hätte man dazu rechtzeitig ein Spezialindult des Heiligen Stuhles einholen müssen.8

Dem Gebet aller Gläubigen und dem Memento der Priester am Altar empfohlen – der am 23. April 1896 in die Ewigkeit hinübergegangene Pater Anselm Schott

„Beten Sie für mich, besonders in der Josephskapelle!“ Diese Bitte gilt am bevorstehenden Jahrgedächtnis Pater Anselm Schotts auch uns, die wir seiner gedenken. Beten wir für den Priester und Benediktiner, dem wir das Schott-Messbuch verdanken, und wenn nicht in der Maria Laacher Kapelle selbst, unter der er seine letzte Ruhestätte gefunden hat, so doch während eines 150. Jubiläumsjahres, das in spezieller Weise dem heiligen Joseph als Patron der Universalkirche geweiht ist und das den 125. Jahrestag von Anselm Schotts Tod mit sich bringt, uns aber ebenso und mehr noch das einstige Schutzfest des heiligen Joseph in Erinnerung ruft, dessen Wiedereinführung abschließend angeregt und den zuständigen Instanzen, insbesondere Papst Franziskus selbst, ganz ausdrücklich ans Herz gelegt sei.

Bild: Autor

1 Vgl. bes. die vierteilige Reihe: Oldendorf, C. V., Genese des Schott-Messbuches bis zur Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils (1884–1963) – Teil I/IV « kathnews, aber auch ders., Anselm-Schott-Jubiläumsjahr geht zu Ende – Katholisches, beides abgerufen am 20. April 2021.

2 Der momentane Prior-Administrator, Pater Petrus Nowack OSB, hatte sie mir eigentlich bereits 2018 in seiner Funktion als Bibliothekar dankenswerterweise zur Verfügung gestellt, nur habe ich mich erst jetzt näher damit beschäftigt.

3 Die damit eingetretene Akzentverschiebung lässt sich an den Messformularen des alten und des neuen Josephsfestes vielleicht nirgendwo deutlicher ablesen als in den jeweiligen Evangelienperikopen. Früher das Evangelium von der Taufe des Herrn nach Lk 3,21–23 mit dem Kernvers 22 im Munde des himmlischen Vaters: „Tu es Filius meus dilectus, in te complacui mihi – Du bist mein geliebter Sohn, an Dir habe ich mein Wohlgefallen!“ Am 1. Mai nach 1955 Mt 13, 54–58, wo berichtet wird, dass Jesus in den Synagogen seiner Vaterstadt lehrt und damit die lapidare Frage aufwirft: „Nonne hic est fabri filius – Ist dieser nicht des Zimmermanns Sohn?“ in V. 55.

4 Vgl. Brehm, F., Die Neuerungen im Missale, Regensburg 1920, lfd. Nr. 131, S. 286f.

5 Vgl. ebd., lfd. Nr. 332, S. 329.

6 Vgl. Chronik aus Maria Laach über den Tod Rev. P. Anselm’s, Bl. 6, die zum 125. Todestag am 23. April 2021 vollständig auf www.kathnews.de veröffentlicht werden wird.

7 Vgl. CR1960, n. 340. Ein Indult wäre vermutlich allerdings höchstens für eine Votivmesse I. Klasse am heutigen Tag selbst gewährt worden, da durch eine achttägige Feier wohl eine allzu große Nähe zum – bei Verwendung des MR1962 – verpflichtend zu feiernden Josephsfest am 1. Mai entstanden wäre.

8 Vgl. ebd., n. 339.