Ein Gastbeitrag von Hubert Hecker.

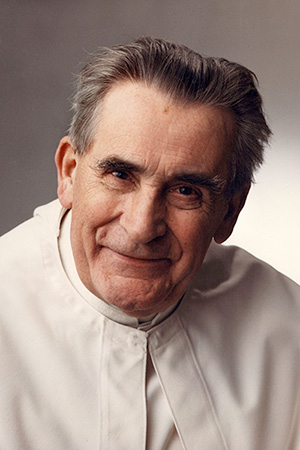

Gegen den Gründer und langjährigen Leiter der Hilfsorganisation Kirche in Not läuft zurzeit eine mediale Beschuldigungskampagne. Die beiden Autoren der ZEIT-Beilage Christ & Welt maßen sich schon im Titel an, das Verhalten des 2003 verstorben Paters Werenfried van Straaten unter das Urteil: „Gut und Böse“ zu stellen. Das „Gute“, was der „Speckpater“ in seiner 55-jährigen engagierten Hilfsgeschichte bewirkt hat, wird erzählt, aber unter dem ironischen Ton der „katholischen Heldengeschichte“ gleich wieder abgewertet. 1947 gründete Werenfried van Straaten die „Ostpriesterhilfe“, aus der sich 1969 das weltweit tätige Hilfswerk „Kirche in Not“ entwickelte. Der holländische Prämonstratenserpater aus der belgischen Abtei Tongerlo bei Antwerpen leitete das Werk bis zu seinem Tode. Im Jahre 2009 ordnete der Vatikan eine Visitation an zur Einleitung einer „organisatorischen Modernisierung“, die mit der Umstrukturierung des Werks zu einer päpstlichen Stiftung abgeschlossen wurde.

In diesem Zusammenhang kamen dem Visitator vier Beschuldigungen gegen den Verstorbenen zu Ohren, was Christ & Welt unter der Sparte das „Böse“ verbucht: übermäßiger Genuss von Alkohol oder Essen, Defizite in der Personalführung, Anfälligkeit für faschistoide Ideen und in einem Fall „sexuelle Belästigung“. Der interne Bericht des deutschen Visitators Weihbischof Manfred Grothe von Paderborn über die Anschuldigungen war 2010 an die vatikanischen Behörden gerichtet. Eine Kopie bekam aber auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Die ist seit 1980 Eigentümerin des Presseorgans Christ & Welt. Die Schlussfolgerung liegt nahe, dass der archivierte Bericht von progressiven Kräften der DBK zu der Hamburger Redaktion von C & W durchgestoßen wurde. In dem Artikel, der auch auf ZEIT ONLINE erschien, wird mit der linksliberalen Publikationskanone Christ & Welt auf die Person des Gründers geschossen, aber das eigentliche Ziel der Kampagne scheint das konservative Hilfswerk zu sein.

Auf den Gründer einschlagen, um das Hilfswerk Kirche in Not zu treffen

Die Autoren vermitteln offen ihre Missbilligung, dass Kirche in Not zu einer „Art geistlichen Bewegung in konservativer Auslegung des Glaubens“ geworden sei. Auf dem Youtube-Kanal des Hilfswerks würde Gabriele Kuby, Publizistin und Trägerin des Pater-Werenfried-Preises 2015, unwidersprochen die ‚Genderideologie‘ als Gefahr für die Menschheit darstellen. Das Hilfswerk sei „zu einer Plattform geworden für viele, die sich gegen den vermeintlichen Zeitgeist wehren“ und auch gegen „den Liberalismus in den westlichen Demokratien“. Außerdem seien „konservative Bischöfe wie Rudolf Voderholzer, Georg Gänswein und der von Papst Franziskus geschasste Gerhard Ludwig Müller“ aktive Unterstützer der Hilfsorganisation.

Die genannten Bischöfe stehen bekanntlich dem Synodalen Weg der Deutschen Bischofskonferenz kritisch gegenüber. Inhaltlich wird die synodale Liberalisierung der katholischen Sexualmoral aus dem Geist der Genderideologie und in Anpassung an den Zeitgeist von zahlreichen glaubenstreuen Blogs und Organisationen des konservativen Sektors kritisiert. Es gibt von Seiten der Mehrheitsbischöfe also gewisse Gründe, auf Kirche in Not als Teil der kirchlichen Kritiker des Synodalen Wegs einschlagen zu lassen.

Christ & Welt hatte schon um die Jahreswende 2014/15 eine Medienkampagne orchestriert, bei der das Hilfswerk in die rechte Ecke gedrängt wurde. Kirche in Not hatte damals auf dem Kongress „Treffpunkt Weltkirche“ eine Veranstaltung angeboten mit dem Titel: „Gegen den Strom von Meinungsdiktatur und Political Correctness“. Wie berechtigt das Anliegen war, bestätigte die damalige Chefredakteurin von C & W, Christiane Florin, indem sie eine Werbeanzeige für den Kongress in ihrer Publikation ablehnte. In einem Beitrag verstieg sie sich zu der Behauptung, die oben genannten Begriffe seien „dezidiert aus dem rechten Milieu übernommen und als Pegida-Vokabel eine Diffamierung“.1

Die Desavouierung des kirchlichen Hilfsdienstes als rechtslastig wird in dem derzeitigen Medientribunal wieder aufgenommen. Die Nachfolgeredaktion von Frau Florin fragte bei Kirche in Not nach, ob Pater Werenfried ein Sympathisant des Faschismus gewesen sei. Antwort: „In den Schriften seiner gesamten, 55-jährigen Leitung des Werkes (1947–2003) finden sich keine Hinweise auf rechtsextremes oder faschistisches Gedankengut. Im Gegenteil hat Pater van Straaten Diktaturen verurteilt und ist ihnen gegenüber entschieden aufgetreten.“ Bei diesem Aufweis der unberechtigten Verdächtigung wollten es die Hamburger Redakteure nicht bewenden lassen. Sie fügten die Bemerkung an: Es hätte „in den 30er Jahren in einigen katholischen Milieus Flanderns Sympathien für den Nationalsozialismus“ gegeben. Diese Andeutung, die zur Klärung der gestellten Frage keinen Beitrag leistete, sollte den unbescholtene Pater hintenrum doch wieder in die Nähe des Faschismus rücken – eine niederträchtige journalistische Methode.

Zu der Beschuldigung von übermäßigem Alkoholgenuss schreibt die Leitung von Kirche in Not: „Aus den uns vorliegenden Informationen kann der Vorwurf nicht bestätigt werden.“ Diese Entlastungsaussage unterschlägt die Christ & Welt-Redaktion. Auch der Vorwurf von „erheblichen Defiziten in der Personalführung“ löst sich auf in die überall vorkommenden „Konflikte und Auseinandersetzungen mit verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“.

An den drei hier aufgeführten Elementen einer medialen Verleumdungskampagne war allerdings der kirchliche Ursprungstext nicht ganz unschuldig. Weihbischof Grothe hatte in seinem internen Bericht das erwähnte Gerede über den Speckpater als Tatsachen behauptet. Bei genauerer Prüfung stellten sie sich als das heraus, was sie von Anfang an waren: üble Nachrede. Zu diesem Vorgang ist an die wiederholte Mahnung von Papst Franziskus zu erinnern, dass nichtsnutziges Geschwätz vielfach tötet durch Rufmord.

Das missionarische Programm des Hilfswerkes und dessen Engagement für die von Muslimen verfolgten Christen passen manchen in der Kirche nicht

Auf der Ebene unterhalb der Textkommunikation sind weitere Gründe zu finden, warum progressiven Kräften in Kirche und Gesellschaft die Richtung der Hilfsorganisation unter dem Motto: „… damit der Glaube lebt“ ein Dorn im Auge ist. Denn sie betreibt mit ihren verschiedenen Medien, Einrichtungen und Kursen Katechese und Evangelisierungsarbeit, die Papst Franziskus fordert, aber die Kirche in Deutschland vollständig aufgegeben hat. Der Jugendkatechismus Youcat wird seit 2011 von Kirche in Not herausgegeben. Er ist inzwischen in mehr als 70 Sprachen übersetzt für alle Weltregionen. Mit dem Youcat for Kids werden Kinder in 28 Sprachen evangelisiert. Der Docat gibt eine jugendgemäße Einführung in die katholische Soziallehre. Kirche in Not beweist mit ihrer missionarischen Praxis die Lebensrelevanz der katholischen Lehre. Sie straft damit die kirchlichen Oberen und Laienführer von BDKJ bis Bischof Bode Lügen, die ihr missionarisches Nichtstun damit begründen, dass die katholische Lehre nicht mehr lebensrelevant wäre und deshalb an die zeitgeistbestimmte Lebenswirklichkeit angepasst werden müsste.

Das Hilfswerk, das kurz nach dem Zweiten Weltkrieg durch Pater Werenfried als „Ostpriesterhilfe“ gegründet wurde, kümmerte sich von Anfang an um die bedrängten und verfolgten Christen. Damals kam zu der materiellen Nachkriegsnot die systematische Unterdrückung der Kirche durch die totalitären kommunistischen Regime hinter dem Eisernen Vorhang. Seither ist es der Markenkern von Kirche in Not geblieben, dass sie die Kirchengemeinden dort unterstützt, „wo sie unter Verfolgung, Unterdrückung oder Armut leiden“.2

Mit 340 Millionen Verfolgten sind die Christen weltweit die am stärksten unterdrückte Religionsgruppe. Bis heute sind kommunistische Staaten die brutalsten Christenverfolger. Der mit Abstand größte Anteil von Christenverfolgung ist aber in islamischen Ländern festzustellen. In acht der zehn größten Unterdrückerstaaten herrschen islamische Regime oder Terrorgruppen wie in Nigeria. Die Schwerpunktländer der muslimischen Christenverfolgung liegen im Nahen und Mittleren Osten sowie in Afrika. Kirche in Not dokumentiert in Subsahara-Afrika aktuell eine Zunahme von Angriffen auf christliche Einrichtungen und Kirchen um 30 Prozent. Allein im Norden Kameruns haben islamische Gruppen 400 gewaltsame Angriffe gegen Christen und Kirchen ausgeführt.

Diese Informationen und Anklagen gegen die aggressiven islamischen Gruppen und Regime wollen weder die herrschenden säkularen Meinungsführer noch die Kirchenleitungen hören. Die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland vermitteln den Eindruck, als wenn weltweit vorwiegend muslimische Gruppen verfolgt würden. Auch in der übrigen Presse wird die Christenverfolgung marginalisiert oder totgeschwiegen. Die Deutsche Bischofskonferenz redet die islamische Christenunterdrückung und ‑ermordung aus Dialoggründen klein. Papst Franziskus hat in seiner Erklärung zur „Brüderlichkeit aller Menschen“ dem Führer der sunnitischen Muslime versichert, dass die Religion des Islam in Geschichte und Gegenwart nie zu Feindschaft, Gewalt und Krieg gegen Christen aufgerufen hätte. Diese Erklärung von Abu Dhabi verschließt dem Papst Augen und Ohren vor dem Verfolgungsleid der Christenbrüder durch islamische Gewalttaten.

Auf diesem Hintergrund gelten die Dossiers von Kirche in Not zum Ausmaß der muslimischen Christenverfolgung als nicht hilfreich bis unerwünscht. In diesem Klima werden Kritik und Kampagnen gegen die Hilfsorganisation von außerhalb und innerhalb der Kirche geduldet – wenn nicht selbst lanciert, wie in diesem Fall die mediale Verbreitung von übler Nachrede gegen den Gründer von Kirche in Not.

Soziale Vorverurteilung durch den Medien-Pranger – gegen berufsethische Standards

Ganz anders steht es mit dem Vorwurf von einem sexuellen Übergriff. Belegt ist Folgendes: Sieben Jahre nach dem Tod des Speckpaters erklärte 2010 eine ehemalige Mitarbeiterin in einem Schreiben an Kirche in Not, sie sei im Jahre 1973 als 20-Jährige von Pater van Straaten „sexuell belästigt“ worden. Nach einem weiteren holländischen Ausdruck in der Originalschrift sprach man von einem mutmaßlich „schweren sexuellen Übergriff“. Die 60-jährige Frau bat 2010 Kirche in Not ausdrücklich darum, den geäußerten Vorwurf nicht öffentlich zu machen. Als Motiv für ihre späte Erklärung gab sie an, zu den damals umlaufenden Gerüchten über die Einleitung eines Seligsprechungsverfahrens Aussagen beisteuern zu wollen, die gegen die Heiligmäßigkeit des Speckpaters sprächen. Solche Vorbehalte vortragen zu können ist bei kirchlichen Kanonisierungsverfahren ausdrücklich vorgesehen und in dem Amt des advocatus diaboli sogar institutionalisiert. Vermutlich hätte aber Pater van Straaten im Wissen um seine „Schattenseiten“ einen Seligsprechungsprozess abgelehnt. 1994 wehrte er sich in einem Beitrag gegen solche Trommler, die ihm Tugenden zuschrieben, die er gar nicht habe.

Kirche in Not hat damals die kirchlichen Autoritäten in Rom sowie die Deutsche Bischofskonferenz über die Anschuldigung der Frau vorschriftsmäßig informiert. Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wurde erwogen, ist aber bei Vorwürfen gegen Verstorbene gesetzlich nicht vorgesehen. Die Hilfsorganisation veranlasste außerdem umfangreiche Archivrecherchen mit dem Ergebnis, dass es keine weiteren Hinweise auf sexuelles Fehlverhalten von Pater van Straaten gebe. Das beschriebene Vorgehen der Leitung von Kirche in Not entsprach sowohl der eindeutigen Bitte der Frau nach Vertraulichkeit wie auch den gesetzlichen Vorschriften, nach denen eine Veröffentlichung der Vorwürfe die Persönlichkeitsrechte des Verstorbenen verletzt hätte.

Die Journalisten von Christ & Welt versuchten dagegen in mehreren Anläufen, das korrekte Verhalten der Hilfsorganisation und der mit dem Fall befassten römischen Behörden als unzulässige Geheimhaltung hinzustellen. Von dieser These ausgehend, konstruieren sie sogar die Skandal-„Geschichte einer Vertuschung“, um Kirche und Vatikan an den Pranger zu stellen.

Bei Berichterstattung über Verdachtsermittlungen steht die Presse in der besonderen Pflicht, auf den Grundsatz der Unschuldsvermutung zu achten sowie Vorurteile zu vermeiden. Ausdrücklich warnt der Pressekodex vor der sozialen Vorverurteilung „mit Hilfe des Medien-Prangers“. Der Duktus des „Christ & Welt“-Beitrags vermittelt aber genau diesen Eindruck des Anprangerns. Nicht ein einziges Mal kommt in den Ausführungen der einschlägige Begriff ‚mutmaßlich‘ vor. Im Gegenteil brandmarken die Redakteure in ihrer Veröffentlichung den nicht-verurteilten Verstorbenen als „Täter“ und verleumden ihn mit der unbewiesenen Tatsachenbehauptung, er sei „Peiniger der Frau“ gewesen. Die Journalisten verstoßen damit gegen ein grundlegendes Prinzip ihrer berufsethischen Sorgfaltspflicht.

Auch den kirchlichen Stellen ist der Vorwurf nicht zu ersparen, dass sie die rechtlichen Regeln hinsichtlich der Achtung von Persönlichkeitsrechten verletzt haben:

Der Paderborner Weihbischof Manfred Grothe stilisierte in seinem offiziellen Bericht an die vatikanische Kleruskongregation die vom Hörensagen erhaltenen Auskünfte zu sicheren und belegbaren „Erkenntnissen“ hoch. Die einzelnen Vorwürfe stellt er als bewiesene Tatsachen hin, wenn er ohne Realitätsvorbehalt von „Maßlosigkeit in der Lebensführung“ oder „Anfälligkeit für faschistoide Ideen“ sprach. Selbst bei einem internen Bericht ist eine Behauptung unzulässig in der Art: „Es handelt sich um einen Versuch der sexuellen Vergewaltigung“. Von Kirche in Not wird dagegen die vollmundige Beschuldigung in die korrekte Form zurückgeschraubt: „Es soll sich um einen schweren sexuellen Übergriff handeln“. An anderer Stelle gibt die Hilfsorganisation einmal doch der Versuchung zur Realitätsbehauptung nach: „Diese massiven Defizite des Verhaltens von Pater van Straaten sind nicht zu rechtfertigen.“

Eine reine Unterstellung der Journalisten ist die spekulative These, dass der „Vatikan diesen Mann (van Straaten) intern für einen Täter hält“. Selbstverständlich können die Redakteure für die ausdrücklich „intern“ genannte Einschätzung des Vatikans keinerlei Beweise aufführen. Der zuständige Kardinal Piacenza hatte im Gegenteil gemahnt, die Anschuldigungen müssten gegebenenfalls auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft und die Rechte aller Beteiligten ernst genommen werden. Und wenn die Wiederholung der dreisten Behauptung von der Täterschaft verbunden wird mit dem Hinweis auf eine jährliche Messe für den Speckpater „ausgerechnet im Kölner Dom, der Kirche von Rainer Maria Woelki“, dann ist das gehässige Bestreben unverkennbar, die Kirche als scheinheilig und mit Doppelmoral hinzustellen, was 43 Prozent der Medienleute auch offen zugeben.3

Kirchliche und journalistische Grenzüberschreitungen

Die kirchlichen und journalistischen Grenzüberschreitungen

durch die unhaltbare Ineinssetzung von Beschuldigung und Täterschaft hat darin ihren Grund, dass die bekannten biblischen und juristischen Regeln zur Zurückhaltung bei Verurteilung beiseitegeschoben werden:

Der Kirche und den Christen ist von der Bibel aufgetragen, nicht nur in Zweifelsfällen sich des Richtens oder Verurteilens von Menschen zu enthalten (vgl. Mt 7,1, Lk 6,37). Denn alle Menschen tragen selbst Sünden mit sich, manchmal sogar in Balkengröße. Weil man die Fehler und Sünden eines anderen kaum angemessen beurteilen kann, soll der Christ das Urteil dem gerechten und barmherzigen Gott überlassen.

In den westlichen Rechtsstaaten gibt es seit römischer Zeit zahlreiche restriktive Regelungen, die einen von Vorwürfen Belasteten vor ungerechten sozialen und juristischen Verurteilungen schützen sollen. So müssen Beschuldigte bis zum endgültigen Gerichtsurteil als unschuldig angesehen werden. Es darf kein Schuldurteil ohne belastbaren Nachweis gefällt werden. Die bekannteste Regel lautet: In dubio pro reo – im Zweifel Freispruch für den Angeklagten.

Im Fall des verstorbenen Beschuldigten konnte ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren die Vorwürfe nicht mehr klären und mit einem Urteil Sicherheit schaffen. Gleichwohl müssen sich alle Beteiligten des öffentlichen Kommunikationsprozesses an die genannten juristischen Regeln halten. Ein besonders problematisches Begründungselement bei sexuellen Übergriffen ist die Berufung auf die Glaubwürdigkeit einer Zeugenaussage. Solche vorjuristischen Glaubhaftigkeitsurteile haben den Charakter von Plausibilitätsnachweisen ohne jeden forensischen Wert. Nach unseren Rechtsregeln ist die Bewertung von Zeugen und vom Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen allein dem Gericht oder einem forensischen Gutachten vorbehalten. Darüber hinaus haben die australischen Gerichtsverhandlungen gegen Kardinal Pell gezeigt, dass eine Verurteilung, die sich allein auf die glaubhaften Aussagen eines einzelnen Zeugen stützen, unseren westlichen Rechtsprinzipien widerspricht.

Ein Urteil allein auf glaubhafte Aussagen eines Zeugen zu stützen ist rechtswidrig

Die Deutsche Bischofkonferenz hat sich die eigenwillige Regel gegeben, bei Vorwürfen zu sexuellen Übergriffen von verstorbenen Beschuldigten allein auf eine nicht-forensische Glaubhaftigkeitsprüfung zu vertrauen. In einer Stellungnahme von Kirche in Not sind die Zweifel an dieser Regelung mit Händen zu greifen: Die Glaubhaftigkeit soll gelten, „auch wenn keine weiteren eindeutigen Beweise vorliegen“. Die Aussage, dass bei den meisten Sexualstraftaten ohne Zeugen „die Möglichkeiten juristischer Beweise oft fehlen“ macht vollends klar: Bei einem ordnungsgemäßen Gerichtsverfahren mit Glaubhaftigkeitsbeurteilung von Zeugen würde es nicht zu einer Verurteilung der Angeklagten und damit auch nicht zu einem Entschädigungsanspruch der Betroffenen kommen. Die Fehlurteile der australischen Gerichte bei ihrer Stützung allein auf die Aussage eines Zeugen/Opfers sollte eine ultimative Warnung davor sein, mit einer vorjuristischen Plausibilitätsprüfung zu gerechten Urteilen kommen zu wollen.

Nach der Glaubhaftigkeitsprüfung durch ein bestelltes Gremium der Deutschen Bischofskonferenz werden den mutmaßlichen Opfern je nach der Schwere der behaupteten Tat hohe Geldsummen zugesprochen. Im Fall van Straaten hat Kirche in Not im Jahre 2011 16.000 Euro „in Anerkennung des Leids der Betroffenen“ ausgezahlt.

Die nachträgliche Behauptung, mit den hohen Geldzahlungen sei keine Anerkennung der Schuld verbunden, erweist sich als in sich falsch. Denn die Kennzeichnung der Zeugenaussagen als glaubhaft beinhaltet notwendigerweise die Annahme, dass die vorgebrachten Vorwürfe als geschehene Tatsachen anerkannt werden, sonst wäre eine Geldzahlung als Leidanerkennung nicht berechtigt. Somit ist also doch mit der Glaubhaftigkeitsprüfung eines mutmaßlichen Opfers ein nichtgerichtliches Schuldurteil gegen einen mutmaßlichen Täter impliziert. In der Praxis wird diese Folgerung bestätigt, wenn beschuldigten Klerikern wegen unbewiesener Taten posthum Auszeichnungen und Ehrungen aberkannt werden. In Königstein wurde schon einige Tage nach der „Christ & Welt“-Publikation von der örtlichen Presse das Denkmal des Speckpaters infrage gestellt.

Auch die Erfahrungen mit den Missbrauchs-Beschuldigungen gegen den Hildesheimer Bischof Heinrich Maria Janssen (+1988) sollten zu denken geben. Die Deutsche Bischofskonferenz hatte dem Beschuldiger Ende 2015 nach der Glaubhaftigkeitsprüfung 10.000 Euro als Anerkennungszahlung in einem „besonderen Härtefall“ zugesprochen. Zwei Jahre später wurde der Fall dem professionellen Münchener IPP-Institut zur Untersuchung übertragen mit dem Ergebnis: „Die Gutachter ermittelten zwar drei weitere Personen, die entsprechende Vorwürfe gegen den Bischof erhoben. Deren Schilderungen seien aber nicht geeignet gewesen, den Bericht des früheren Ministranten zu validieren. Aufrufe an frühere Schüler, Ministranten und andere Gemeindemitglieder führten zu keinen weiteren Ergebnissen.“4 Der SPIEGEL fasste das ernüchternde Resümee des Gutachters Peter Mosser zusammen: „Der Missbrauchsvorwurf gegen Ex-Bischof Janssen lässt sich nach so langer Zeit nicht mehr klären. Das sei weder mit justizförmigen noch mit psychologischen Verfahren möglich.“5 An die Bistumsleitung adressierte Mosser die Aufforderung: Die grundsätzliche Haltung, den Betroffenen Glauben zu schenken, sei nicht ausreichend. Die Vorwürfe müssten vielmehr von allen Seiten geprüft werden.

Bild: Wikicommons/Kirche in Not (Screenshots)

1 Christiane Florin: Wir Meinungsdiktatoren, in: Christ & Welt Nr. 1/2015, 29. 12. 2014

2 https://www.kirche-in-not.de/informieren/verfolgte-christen/

3 Hans Mathias Kepplinger: Totschweigen und Skandalisieren, Köln 2017, S. 79

4 Bistum Hildesheim veröffentlicht Gutachten zum Missbrauchsvorwurf, in: spiegel.de, 16. Okt. 2017

5 Ebenda