(Rom) Erscheinungstag des Wochenmagazins L’Espresso ist der Sonntag, doch bereits am Donnerstagabend, dem 24. September, hatte die Redaktion die „Bombe“ des vatikanischen Finanzskandals platzen lassen und Auszüge aus der vorbereiteten Ausgabe veröffentlicht. Noch am selben Tag entließ Papst Franziskus Kardinal Angelo Becciu aus allen Ämtern. Es war nicht das erste Mal, daß Franziskus auf Zuruf linksliberaler Leitmedien reagierte, obwohl ihm belastende Sachverhalte längst bekannt waren. Das vatikanische Presseamt meldete noch am selben Tag, daß Kardinal Becciu auch auf alle Rechte eines Kardinals verzichtet habe. Das sorgt seither für einige Unklarheit und betrifft auch das nächste Konklave. Ein Blick in die Geschichte der Kirche ist hilfreich.

Mehrere Medien berichteten noch am 24. September, daß der ehemalige Substitut des Kardinalstaatssekretärs und abgesetzte Präfekt der Heiligsprechungskongregation nicht mehr Kardinal sei. So stand es zunächst auch im deutschen Wikipedia-Eintrag zu Angelo Becciu. Das hatte das vatikanische Presseamt aber nicht verlautbart.

Kardinal oder nicht Kardinal?

Das Hauptaugenmerk richtet sich seither auf das nächste Konklave: Das bedeutendste aller Privilegien eines Kardinals ist das Recht der Papstwahl. Nur die Kardinäle, die noch nicht das 80. Lebensjahr vollendet haben, dürfen dazu ins Konklave eintreten. Der 72 Jahre alte Becciu verliert nach geltendem Kirchenrecht dieses Wahlrecht erst mit dem 2. Juni 2028.

Hat er aber sein Wahlrecht schon am 24. September verloren oder nicht?

Aus der Formulierung des vatikanischen Presseamtes ließe sich das ableiten. Eine Presseerklärung ist aber kein Rechtsakt. Was gilt also? Die Frage stellt sich, weil das Kirchenrecht keinen Verzicht auf die mit der Kardinalswürde verbundenen Rechte kennt. Entweder ist jemand Träger des Purpurs oder er ist es nicht.

Pierluigi Consorti, Professor für Kirchenrecht an der Universität Pisa, vertritt die Ansicht, Papst Franziskus habe als oberster Gesetzgeber durch eine Ad-hoc-Entscheidung neues Recht gesetzt. Das sei deshalb möglich, weil die Kardinalswürde weder Sakrament noch Sakramentale ist und die Bischofswürde Beccius durch die Aberkennung der Kardinalsrechte nicht berührt werde.

Dabei handelt es sich allerdings um eine Einzelmeinung, die bisher weder von anderen Kanonisten noch vom Vatikan geteilt wird. Letzteres erstaunt, doch der Heilige Stuhl führt Becciu nach wie vor im Verzeichnis der Papstwähler. Das hat seinen Grund.

Leiter der progressiven Schule von Bologna besorgt

Alberto Melloni, der Leiter der einflußreichen progressiven Schule von Bologna und überzeugter Bergoglianer, zeigt sich in seiner gestrigen Kolumne in der linksliberalen, globalistischen Tageszeitung Domani sehr besorgt. Der Kirchenhistoriker macht sich bereits seit einiger Zeit Gedanken über die heranrückende Frage, wer Franziskus auf dem Stuhl Petri nachfolgen könnte. Seit vier Jahren wirbt die Schule von Bologna für Kardinal Luis Antonio Tagle, der als „vollkommener Franziskus-Interpret“ gesehen wird. Und tatsächlich scheint ihn Franziskus dafür aufzubauen.

Mit Blick auf einen reibungslosen Übergang von Franziskus zu seinem Wunschnachfolger – den Kreisen um Melloni geht es darum, die progressive Ausrichtung zu erhalten und jede Rückkehr zur „restaurativen“ Linie von Johannes Paul II. oder Benedikt XVI. zu verhindern – unterstützt Melloni die These Consortis aber nicht, obwohl er sich das gleiche Ergebnis wünscht. Consortis Argumentationslinie widerspricht nämlich der Kirchengeschichte. Aus dieser schöpft vielmehr Melloni seine Lösungsvariante, die eine Empfehlung an Becciu scheint: Denn das „klassischste Privileg“ der Kardinäle sei es, so der Historiker, auch das „als Gesetz geltend zu machen, was der Papst ihnen ex audientia SS.mi [Sanctissimi] mündlich sagt“. So könnte Becciu, immer laut Melloni, am Beginn eines Konklaves, trotz der einem Kardinal auferlegten Pflicht, daran teilzunehmen, den Kardinaldekan unter Verweis auf eine mündliche Anweisung von Papst Franziskus bitten, nicht in die Sixtinische Kapelle eintreten zu müssen. Der Unterschied zur Consorti-Hypothese liegt in der handelnden Person. Wenn für Consorti der Papst Becciu das Recht zur Konklave-Teilnahme entziehen kann, kann laut Melloni nur Becciu unter bestimmten Bedingungen darauf verzichten und damit die den Kardinälen auferlegte Pflicht zur Teilnahme außer Kraft setzen.

Melloni erklärt, warum dem so ist: Das Privileg der Papstwahl habe seit 1049 nur ein Ziel, „die Wahl abzusichern und vor möglichen Beanstandungen zu schützen“.

Die nächste Wahl, so Mellonis Sorge, laufe Gefahr, anfechtbar zu sein, nicht weil sich ein Unbefugter Zugang zur Sixtinischen Kapelle verschaffen oder das Wahlgeheimnis verletzt werden könnte, sondern wegen dem, „was vor oder nach dem Konklave geschehen könnte“. Melloni wörtlich:

„Vorher, weil jeder in wenigen Minuten jeden Papabile unter den Kardinälen mit einer Mischung aus Rückschlüssen, Anschuldigungen und Verleumdungen, die zu Postulaten werden, vernichten kann. Oder nach dem Konklave, weil irgendjemand mit einem Kopfschuß auf Twitter, während der Gewählte auf der Loggia steht, die institutionelle Physiognomie der römischen Kirche pulverisieren will.“

Verleumdungen kann es immer geben, warum aber ein so dramatischer Ton und so drastische Worte? Vor dem jüngsten Konklave 2013 war Mellonis einzige Sorge – die er mit Kardinal Walter Kasper teilte –, daß Papst Benedikt XVI. versuchen könnte, Einfluß auf die Wahl seines Nachfolgers zu nehmen. Damit, horribile dictu, könnte die von ihnen als schrecklich empfundene, seit 1978 herrschende „restaurative“ Phase endlos werden.

Die Sorge erwies sich als unbegründet. Es sind also Ereignisse im derzeitigen Pontifikat, die Melloni Angst machen.

Sorge bereitet ihm möglicherweise eine Organisation wie The Better Church Governance Group, die sich am 30. September 2018 in der US-Bundeshauptstadt Washington konstituierte, nachdem der homosexuelle Mißbrauchsskandal von Kardinal McCarrick bekannt geworden war. Die glaubenstreue Gruppe setzt sich zum Ziel, alle Kardinäle „zu beleuchten“ und Dossiers zu erstellen, um die Wahl eines unwürdigen Kandidaten zu verhindern. Die Sorge Mellonis scheint unerwarteten „Überraschungen“ zu gelten, wie sie mit den Fällen McCarrick und Becciu aufgetreten sind. Er fürchtet den Sumpf in seinem eigenen „Lager“.

Das erklärt, warum die Frage nach Beccius Kardinalswürde von größter Bedeutung ist, wenn die nächste Papstwahl nicht offene Flanken bieten soll. Erst recht, zumal Becciu als Technokrat gilt, der sich keiner innerkirchlichen Richtung verpflichtet fühlt und in die Enge getrieben zu seiner Verteidigung und der seiner leiblichen Brüder, gegen die auch ermittelt wird, für andere Purpurträger aus dem Umfeld von Papst Franziskus zur Bedrohung werden könnte.

Der Blick in die Kirchengeschichte

Melloni, soviel steht fest, sieht in Becciu eine scharfgemachte Bombe, die jederzeit hochgehen kann. Darum sei seine Teilnahme an einem möglichen Konklave eine Gefährdung. Bereits die Wahl von Papst Franziskus führte wegen der Aktivitäten des von Kardinal Kasper angeführten Teams Bergoglio und der dahinterstehenden Geheimgruppe von Sankt Gallen zu Polemiken rund um ihre Gültigkeit, die für einige Unruhe sorgten. Wegen der Amtsführung von Franziskus folgte das ungewohnte Phänomen, daß ein Teil der Gläubigen nach wie vor seinen noch lebenden Vorgänger Benedikt XVI. als legitimen Papst betrachtet.

Um zu verstehen, was Melloni so besorgt, ist ein Blick in die Kirchengeschichte nötig.

Seit dem 4. Jahrhundert bildete sich für die wenigen Priester und die sieben Diakone, die für die römischen Hauptkirchen zuständig waren, das Adjektiv „cardinalis“ („wichtig“, von lat. cardo „Angelpunkt“) heraus. Es bezeichnete damit schon in ältester Zeit das höchste Ehrenamt in der Kirche, dessen Amtsträger protokollarisch gleich hinter dem Papst kamen. Nach der Jahrtausendwende, die Bezeichnung war längst als Substantiv zu einem Titel geworden, wurde diese Würde auch Landesfremden verliehen, die nicht in Rom residierten, und zugleich den Kardinälen als hierarchisch ranghöchster Gruppe in der Kirche das alleinige Vorrecht zuerkannt, den Papst zu wählen. Diese Reform war von größter Bedeutung, denn damit wurde der Bevölkerung der Stadt Rom und vor allem einigen stadtrömischen Adelsfamilien das Privileg entzogen, durch Zuruf oder Tumult den nächsten Papst zu bestimmen, was Grund für zahlreiche Intrigen, Fehden und den Verfall des päpstlichen Ansehens kurz vor der Jahrtausendwende war.

Die Kirche erhielt im Kardinalskollegium einen „Senat“, dessen Mitglieder vom Papst aber, anders als in weltlichen Staatsführungen, als „Brüder“ angesprochen werden und die ihm beratend zur Seite stehen. Neue Kardinäle kreiert der Papst vor den im Konsistorium versammelten Purpurträgern. Mit der Würde verleiht er ihnen Immunität und entzieht sie jeder anderen Jurisdiktion außer der seinen.

Wie die Geschichte lehrt, richtet in Wirklichkeit nicht einmal der Papst einen Kardinal, so stark ist dessen Stellung in der Kirche. Kardinal Pell hätte sich 2017 der australischen Justiz nicht ausliefern müssen, ganz egal ob Franziskus ihn dazu drängte oder nicht. Pell tat es letztlich, weil er unschuldig war, aber auch aus Enttäuschung über seine Behandlung im Vatikan. Anders gesagt: Keine Rechtsnorm hätte ihn zwingen können.

Die mit der Kardinalswürde verbundene Rechtsstellung ist also sehr stark, wie anhand konkreter Beispiele veranschaulicht werden soll:

Die Rückkehr von Kardinal Baldassare Cossa

Baldassare Cossa war 1402 von Papst Bonifatius IX. zum Kardinal erhoben und ihm die Titelkirche Sant’Eustachio verliehen worden. Von 1410 bis 1415 amtierte er als Papst Johannes XXIII., wird aber von der Kirche nicht anerkannt, sondern unter die Gegenpäpste gezählt. Als er 1415 vom Konzil von Konstanz abgesetzt und 1417 mit Martin V. ein neuer, legitimer Papst gewählt wurde, unterwarf er sich diesem und wurde wieder als Kardinal anerkannt. Martin V. nahm ihn 1419 als Bischof des suburbikarischen Bistums Frascati erneut ins Kardinalskollegium auf und machte ihn sogar zum Kardinaldekan. Nur wenige Monate nach der Versöhnung starb Kardinal Cossa und wurde in Florenz mit allen Würden beigesetzt. Sant’Eustachio, seine einstige Titelkirche als Kardinaldiakon, blieb 30 Jahre vakant, da der von ihm eingesetzte Kardinal, wie die anderer Gegenpäpste, von der Kirche als Pseudokardinäle betrachtet wurden.

Der Rücktritt von Kardinal Giovanni Morone

Kardinal Giovanni Morone war 1536 erstmals als päpstlicher Legat auf den Reichstag entsandt worden. Wegen der Reformation war die Lage in Deutschland sehr gespannt, ganze Gebiete fielen von der Kirche ab. 1557 wurde der Kardinal von Papst Paul IV. in der Engelsburg eingesperrt, weil ihm zum Vorwurf gemacht wurde, die Interessen der Kirche auf dem Reichstag verraten zu haben und möglicherweise überhaupt ein Krypto-Lutheraner zu sein. Die Inquisition wurde beauftragt, zu ermitteln. Zu einem Prozeß kam es aber nicht. Mit dem Tod des Papstes und der Wahl seines Nachfolgers Pius IV. wurde er wieder freigelassen und rehabilitiert. Er sollte noch Präsident des Konzils von Trient werden. Für die Kirchengeschichte von Bedeutung ist, daß selbst während seiner Haft niemand wagte, auch nicht der Papst, Morone die Kardinalswürde abzusprechen oder zu entziehen. Es war und ist kirchliche Auffassung, daß auch ein exkommunizierter oder simonistischer Kardinal nicht an der Teilnahme am Konklave gehindert werden könne, weil es keine Autorität gibt, die ihm in diesem Moment die mit seiner Würde verbundenen Rechte absprechen könnte.

Der Rücktritt von Kardinal Francisco de Toledo

Das erklärt, warum im Umkehrschluß auch die Möglichkeiten, auf die Kardinalswürde zu verzichten, sehr eingeschränkt wurden. Francisco de Toledo wurde 1593 als erster Jesuit zum Kardinal kreiert. Als Titelkirche wies ihm Papst Clemens VIII. Santa Maria in Traspontina zu, die unter Papst Franziskus, dem ersten Jesuiten auf dem Papstthron, 2019 zum Standort der Pachamama wurde, jener Götzengestalt, die als angeblich indianische Erd-Gottheit die „Mutter Erde“ symbolisieren sollte. Santa Maria in Traspontina ist seit 2003 die Titelkirche von Kardinal Marc Ouellet, Präfekt der Bischofskongregation.

Bereits im Jahr nach seiner Ernennung erklärte Francisco de Toledo seinen Rücktritt, um sich in ein römisches Haus seines Ordens zurückzuziehen, da er den Tod näherkommen fühlte. Der Rücktritt wurde aber vom Papst nie angenommen, weil ein Kardinal aus einem solchen Grund nicht zurücktreten könne. Obwohl er sein Amt nicht mehr ausübte, wurde er nach seinem Tod 1596 als Kardinal bestattet.

Der Rücktritt von Kardinal Marino Carafa

Gewährt wurde der Rücktritt hingegen Kardinal Marino Carafa di Belvedere (1764–1830). Er entstammte dem Hochadel des Königreichs Neapel, derselben Familie wie auch der erwähnte Papst Paul IV. Mit 37 Jahren war Carafa 1803 der jüngste Kardinal der Kirche und mit 43 Jahren wurde er der 21. Kardinal der Kirchengeschichte, dessen Rücktritt belegt ist. Seine Titelkirche war San Nicola in Carcere, die seit dem Tod von Kardinal Zenon Grocholewski am vergangenen 17. Juli 2020 vakant ist. Als Carafas älterer Bruder starb, lag es an ihm, den Fortbestand des Geschlechts zu sichern, was ihm, da er keine Weihen empfangen hatte, erlaubt wurde. Er wurde der VII. Fürst von Belvedere und heiratete noch 1807, dem Jahr seines Verzichts auf die Kardinalswürde, Marianna Gaetani dell’Aquila, die Tochter von Don Nicola Caetani dell’Aquila d’Aragona, dem VIII. Herzog von Laurenzana, III. Fürsten von Piedimonte und Granden von Spanien, die ihm zwei Söhne schenkte. Von 1813 bis 1817 war er Bürgermeister von Neapel.

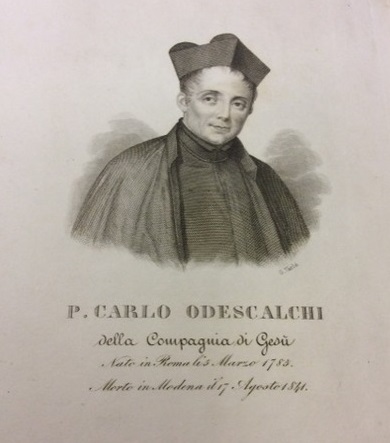

Der Rücktritt von Kardinal Carlo Odescalchi

Aus ganz anderen Gründen trat 1838 Kardinal Carlo Odescalchi zurück. Der Sohn eines Fürsten des Heiligen Römischen Reiches und Herzogs von Sirmio empfing 1808 die Priesterweihe und erfüllte für den Papst diplomatische Missionen. Er selbst bemühte sich seit 1814 um die Aufnahme in den Jesuitenorden. Wegen der Widerstände seiner Familie wurde sie ihm 1818 in tempore opportuno gewährt, also auf einen günstigeren Zeitpunkt aufgeschoben. Kurz bevor Papst Pius VII. starb, kreierte er 1823 seinen damals 38jährigen Hausprälaten zum Kardinal und wies ihm die Titelkirche Santi XII Apostoli zu. Zugleich ernannte er ihn zum Erzbischof von Ferrara, weshalb er wenig später die Bischofsweihe empfing. Odescalchi nahm an drei Konklaven teil, aus denen die Päpste Leo XII., Pius VIII. und Gregor XVI. hervorgingen. Im Auftrag von Leo XII. öffnete er im Heiligen Jahr 1825 die Heilige Pforte der Lateranbasilika. Dieser Papst berief ihn auch 1828 als Präfekt der Bischofs- und Ordenskongregation an die Römische Kurie zurück. Gregor XVI. erhob ihn in den Rang eines Kardinalbischofs und übertrug ihm das suburbikarische Bistum Sabina. 1834 ernannte er ihn schließlich zum Kardinalvikar für das Bistum Rom. Kardinal Odescalchi weihte 1837 den jungen Gioacchino Pecci, den späteren Papst Leo XIII., zum Priester. Bereits zuvor hatte der Kardinal im selben Jahr seinen Rücktritt von allen Ämtern und den Verzicht auf die Kardinalswürde eingereicht, weil er endlich in den Jesuitenorden eintreten konnte. Der Papst lehnte jedoch ab, beauftragte aber eine Kardinalskommission die Frage zu studieren. Nachdem diese sich für die Annahme des Gesuchs aussprach und Kardinal Odescalchi dieses 1838 erneuerte, willigte auch Gregor XVI. ein. Der ehemalige Kardinal predigte für den Jesuitenorden Volksmissionen und legte 1840 die Ordensgelübde ab. Bereits 1841 starb er erst 56jährig im Ruf der Heiligkeit. Unter Papst Pius XI. wurde sein Seligsprechungsverfahren eingeleitet, das noch anhängig ist.

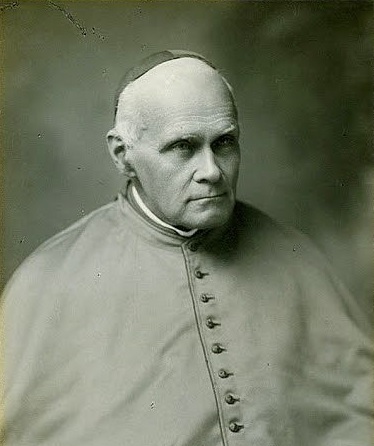

Der Rücktritt von Kardinal Louis Billot

In den folgenden mehr als 170 Jahren gab es zwischen 1838 und 2015 nur den Rücktritt eines einzigen Kardinals. 1928 verzichtete der französische Jesuit Kardinal Louis Billot auf das Purpurbirett, das ihm 1911 von Papst Pius X. verliehen worden war. Billots Titelkirche war Santa Maria in Via Lata. Sein Rücktritt war ein Protest gegen die Härte, mit der Pius XI. die monarchistische, katholische und nationalistische Action française von Charles Maurras bekämpfte. Maurras, der selbst Agnostiker war, obwohl er die katholische Kirche zur Staatsreligion machen wollte, wurde vorgeworfen, die Religion dem Nationalismus unterordnen zu wollen. 1927 verhängte Pius XI. das Interdikt gegen die Bewegung, wodurch alle Mitglieder der Action française von den Sakramenten ausgeschlossen waren. Damit setzte der Niedergang der Bewegung ein, da viele Katholiken wie Georges Bernanos sie verließen. Kardinal Billot, ein bekannter Thomist, kritisierte die päpstliche Verurteilung des katholischen Monarchismus öffentlich. Am 13. September 1927 wurde er zu Pius XI. zitiert, von dem bekannt war, daß er auch gegenüber Kardinälen aufbrausend und hart sein konnte. Ein entsprechend heftiger Wortwechsel wurde erwartet. Stattdessen verließ der 81 Jahre alte Billot bereits nach wenigen Minuten den Audienzsaal ohne Kreuz, Ring und Birett, die Kardinalsinsignien. Er hatte aus Empörung über die päpstliche Haltung seinen Rücktritt erklärt, der vom Papst wenige Tage später angenommen, aber zunächst vor der Öffentlichkeit und auch vor dem Kardinalskollegium geheimgehalten wurde. Billot starb als einfacher Priester am 18. Dezember 1931 kurz vor seinem 86. Geburtstag. Seine Titelkirche wurde erst etliche Jahre nach seinem Tod wieder neu verliehen.

Der Rücktritt von Kardinal Keith Patrick O’Brien

Erst mit dem Amtsantritt von Papst Franziskus kam es wieder zu Rücktritten. Und sie sind es, die Melloni beunruhigen. 2015 verzichtete Kardinal Keith Patrick O’Brien auf den Kardinalspurpur. Der Ire war 1985 von Johannes Paul II. zum Erzbischof von Saint Andrews und Edinburgh ernannt worden. Als solcher war O’Brien Primas von Schottland. 2003 folgte seine Erhebung in den Kardinalsrang mit der Titelkirche Santi Gioacchino ed Anna al Tuscolano, einem 1984 geweihten Kirchenneubau am südlichen Stadtrand von Rom. Nachdem Vorwürfe gegen den Kardinal laut wurden, er habe homosexuellen Mißbrauch gedeckt und sich auch selbst an Jungen vergangen, setzte ihn Papst Benedikt XVI. noch drei Tage vor seinem eigenen Amtsverzicht als Erzbischof von Saint Andrews ab. Die Kardinalswürde konnte er ihm nicht entziehen. Es wird aber angenommen, daß er ihm den Verzicht auf die Teilnahme am Konklave zur Wahl des neuen Papstes nahelegte. Darin könnte Melloni ein Vorbild für den Beccciu nahegelegten Verzicht sehen.

O’Brien blieb dem Konklave fern. Nachdem sich die Anschuldigungen erhärtet hatten, verzichtete er 2015 auf die Kardinalswürde, was von Papst Franziskus unter ausdrücklichem Verweis auf die Canones 349, 353 und 356 des Codex Iuris Canonici akzeptiert wurde, in denen die Aufnahme in das Kardinalskollegium, das Recht zur Wahl des Papstes, das Konsistorium und die Unterstützung des Papstes geregelt sind. Im Alter von 80 Jahren ist O’Brien am 19. Mai 2018 verstorben. Auch in diesem Fall wurde die Titelkirche erst nach seinem Tod wieder neu verliehen, allerdings bereits nach einem Monat.

Die Nicht-Verleihung der Titelkirchen zurückgetretener Kardinäle, solange diese noch leben, oft auch lange darüber hinaus, verdeutlicht, daß etwas geschehen ist, was eigentlich nicht geschehen hätte dürfen. Es signalisiert eine „Wunde“ und war in der Geschichte teils auch eine Reverenz, die Zurückgetretenen erwiesen wurde.

Der Rücktritt von Kardinal Theodore McCarrick

Mit Vollendung des 80. Lebensjahres erlöschen, seit Papst Paul VI. diese Altersgrenze festlegte, die aktiven Privilegien eines Kardinals zur Mitwirkung an der Kirchenleitung. Deshalb gestaltete sich der zweite Rücktritt eines Kardinals unter Papst Franziskus weniger kompliziert. Er betraf den US-Amerikaner Theodore McCarrick, der es zu zweifelhafter Berühmtheit brachte, als die New York Times am 16. und 19. Juli 2018 sein homosexuelles Doppelleben enthüllte. Der Fall zog die bisher größte Erschütterung des derzeitigen Pontifikats nach sich, als der ehemalige Apostolische Nuntius in den USA, Msgr. Carlo Maria Viganò, 40 Tage nach der Enthüllung seinerseits enthüllte, daß Papst Franziskus bereits seit Juni 2013 über McCarricks mutmaßlichen Mißbrauch von Minderjährigen und Verführung von Seminaristen und Priestern informiert war. Obwohl Papst Benedikt XVI. McCarrick wegen eines Anfangsverdachts ein Leben der Zurückgezogenheit und des Gebets auferlegt hatte, rehabilitierte ihn Papst Franziskus und machte ihn zu seinem bevorzugten Berater für Bischofsernennungen in den USA. Da der Kardinal bereits 88 Jahre alt war, hatte er die wichtigsten Rechte zur Mitbestimmung in der Kirche bereits eingebüßt. Franziskus verlangte von McCarrick jedoch den Verzicht auf die Kardinalswürde. Eine Forderung, der der US-Amerikaner nachkam. Am 28. Juli gab der Vatikan bekannt, daß Franziskus das Rücktrittsgesuch McCarricks akzeptiert hatte. Die Entscheidung verschaffte dem Papst die Möglichkeit, vor der Welt als tatkräftig Handelnder zu erscheinen. Formal bewegte sich der Rücktritt jedoch in gewohnten Bahnen. Ohne den Rücktritt McCarricks wären vergleichbare Schritte und die Streichung aus dem Verzeichnis der Kardinäle nicht denkbar gewesen. 2019 wurde McCarrick auch aus dem Klerikerstand entlassen und laisiert. Alles geschah ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren. Auch Franziskus scheut davor zurück, über einen Kardinal zu Gericht zu sitzen. Zudem war damit der Vorteil verbunden, daß seine eigene Rolle rund um die Enthüllungen von Erzbischof Viganò nicht näher beleuchtet wurde.

McCarricks Titelkirche Santi Nereo e Achilleo gehört zu den ältesten. Im Gegensatz zu jener von O’Brien, wurde sie von Papst Franziskus noch nicht neu verliehen.

Der Fall von Kardinal Angelo Becciu

Am 24. September erfolgte der rechtlich einwandfreie Schritt, mit dem Kardinal Becciu auf päpstliche Aufforderung hin von allen Ämtern zurücktrat, und der rechtlich unklare Schritt, mit dem er auf „die mit der Kardinalswürde verbundenen Rechte“ verzichtete. Wie Kardinal Becciu am folgenden Tag selbst erklärte, habe er diesen Schritt gesetzt, um sich gegen die Anschuldigungen im Zuge der Ermittlungen verteidigen zu können, ohne den Papst um Erlaubnis fragen zu müssen, wie es für Kardinäle vorgeschrieben ist. Eine solche Vorgehensweise ist dem Kirchenrecht jedoch unbekannt. Offenbar dient auch dieser Schritt vor allem dem Zweck, Papst Franziskus zu schützen. Da der Vatikan Kardinal Becciu weiterhin im Verzeichnis der Papstwähler führt, scheint der Ad-hoc-Verzicht sich nur auf die Dauer der Ermittlungen zu beziehen. Derzeit ist noch völlig unklar, ob Becciu sich vor einem Gericht verantworten wird müssen. Die vatikanische Staatsanwaltschaft kann ihn als Kardinal nicht vor Gericht stellen. Jedenfalls bleibt mit der vom Vatikan gewählten, ungewöhnlichen Formel der Weg zurück zur uneingeschränkten Ausübung des Kardinalats ebenso offen wie der in das Konklave. Anders ausgedrückt: Becciu ist als Kardinal in einer starken Position, die ihm niemand nehmen kann. Nur der Papst könnte moralisch Druck ausüben und zum Rücktritt veranlassen. Das ist aber nicht geschehen, was bedeutet, daß Papst Franziskus noch an Becciu festhält.

Melloni verteidigt auch diese Besonderheit des derzeitigen Pontifikats, eines rechtlich zweifelhaften Verzichts auf die Rechte eines Kardinals als „richtig“, denn „andernfalls könnte jede an Medien durchgesickerte Information die Zusammensetzung des Konklaves verändern und jede zukünftige Wahl des Nachfolgers intransparent und angreifbar machen“.

Die Argumentation wirkt gekünstelt. Es sind nicht die Medien, die Einfluß auf die Zusammensetzung des Wahlkörpers nehmen, denn diese kann auch weiterhin nur durch den betroffenen Kardinal erfolgen, der seinen Rücktritt anbietet, und durch den regierenden Papst, der diesen Rücktritt akzeptiert. Weder das eine noch das andere ist im Fall Becciu geschehen. Der eingeschlagene Weg liegt außerhalb der geltenden Rechtsordnung und zeugt von Improvisation, die vor allem gegenüber der Öffentlichkeit eine päpstliche Entscheidungsstärke herausstreichen soll, ohne daß in der Sache etwas geschieht. Damit ist vorerst Zeit gewonnen und bestätigt, daß Franziskus an seinen Getreuen festhält, solange es irgendwie möglich ist.

Und ja, sollte es morgen zu einem Konklave kommen, könnte niemand Kardinal Becciu hindern, daran teilzunehmen.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Vatican.va/Wikicommons (Screenshot)