Von Christoph Matthias Hagen

Als vor fünfzig Jahren die Liturgiereform Pauls VI. erfolgte, für die sich der Papst auf die Beschlüsse des II. Vatikanischen Konzils berief, wurde häufig und gern argumentiert, damit geschehe nichts anderes als 400 Jahre zuvor, als Pius V. im Auftrag des Trienter Konzils sein Messbuch herausgegeben habe. Tatsächlich beriefen sich beide Konzilien auf die Norm der Väter, die sie in der Liturgie wiederherstellen würden. Das Konzil von Trient habe das tridentinische Messbuch Pius‘ V. gebracht, auf das II. Vaticanum sei das Missale Romanum Pauls VI. gefolgt. Tatsächlich tragen beide Bücher diesen gleichen lateinischen Namen: Missale Romanum, doch die Zählung der typischen Editionen setzt nach Vaticanum II neu ein.

Schaut man sich die römische Liturgie in ihren Riten und Texten vor und nach Trient an, erkennt man ohne Schwierigkeit auf Anhieb Kontinuität und weitestgehende Übereinstimmung, wo man nach dem II. Vatikanischen Konzil ohne weiteres zwei verschiedene Liturgien, eine alte und eine neue, frappant unterscheiden kann. Zu verschieden sind offenbar das Geschichtsverständnis und auch die Arbeitsweise beider Konzile und ist das, was sie jeweils unter der Norm der Väter verstehen und wie weit sie den Väter-Titel reichen lassen.

Stefan Heid, der in Rom als Professor für Liturgiegeschichte und Christliche Archäologie wirkt, war schon 2012 Herausgeber eines Sammelbandes mit dem Titel Operation am lebenden Objekt, worin sich Beiträge finden, die aufzeigen, wo tatsächlich Gemeinsamkeiten der nachtridentinisch-pianischen und der nachvatikanisch-paulinischen Liturgiereform liegen. Diese lassen sich kaum im Umgang mit Riten und Texten ausfindig machen, wohl aber im Bereich von Kirchenbau und Altarraumgestaltung. Nicht mit der Software, die bestimmt, wie die Liturgie sich lebendig vollzieht, ist man vergleichbar umgegangen, aber beide Konzile haben sozusagen eine neue Hardware installiert. Ähnlich, beinahe identisch, ist in beiden Fällen auch der Grund für diese Um- und Neugestaltung des liturgischen Orts und seiner Ausstattung; ein pädagogisch-katechetisches Motiv.

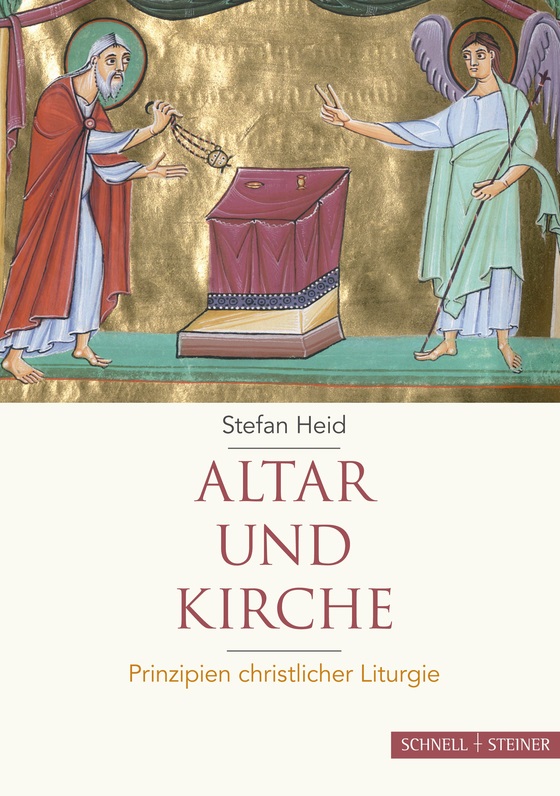

Dieser Problemanzeige widmet Heid nun eine bei Schnell & Steiner in Regensburg soeben erschienene, großangelegte Monographie:Kirche und Altar. Prinzipien christlicher Liturgie.

Zwei Altäre vor Trient, zwei Altäre nach dem Vaticanum II

Während man mit der Liturgiereform Pauls VI. vor allem verbindet, dass überall Volksaltäre auftauchten, also ein zweiter Altar vor dem Hochaltar aufgestellt wurde, gab es in vortridentinischer Zeit den Lettner, der das Presbyterium von dem Kirchenschiff schied, wo sich die Gläubigen einfanden. Hinter dem Lettner im Chor befand sich in Kathedral- und Klosterkirchen der Hochaltar, den die Laien allerdings nicht sehen konnten, und deswegen vor dem Lettner der sogenannte Kreuzaltar, freilich beide geostet. An diesem Kreuzaltar wurden Messen gefeiert, an denen das Volk unmittelbarer beteiligt war, in diesem Sinne könnte man ihn sogar als eine Art Volksaltar ansehen.

In nachtridentinischer Zeit wurden die Lettner entfernt, was bisweilen auch hundert Jahre in Anspruch nehmen konnte, und in neuen Kirchen nicht mehr errichtet, um den Blick auf den Hochaltar freizugeben. Der auf diese Weise überflüssig gewordene Kreuzaltar verschmolz gewissermaßen mit dem Hochaltar, oder es kam sozusagen zu einer Altar-Fusion. Relikt der einstigen Chorschranken blieb die Kommunionbank, gleichsam ein geschrumpfter oder Miniaturlettner.

Nach dem II. Vaticanum kam derneue Altar (Josef Andreas Jungmann SJ) im Altarraum hinzu, hinter den der Priester jetzt trat, um zu zelebrieren. Es verschwand nun auch die Kommunionbank, prinzipiell entfiel damit die Differenz von Altarraum und Kirchenschiff.

Zelebration versus populum in der Liturgischen Bewegung

Es darf freilich nicht vergessen werden, dass schon in den 1920ger und 1930ger Jahren in liturgisch bewegten Kreisen die Aufstellung moderner Volksaltäre erfolgte, etwa in der Krypta der Benediktinerabtei Maria Laach in der Osteifel oder ab 1926 in der Kölner Basilika St. Aposteln. Damit glaubte man sich in Übereinstimmung mit frühchristlichem Brauch und mit den Erkenntnissen, die die Archäologie darüber zutage gefördert hatte, war also gerade überzeugt, keine Neuerung einzuführen, sondern den Idealzustand ältester Zeiten wiederaufleben zu lassen.

Diese Sichtweise wurde dann nach dem Konzil, das von 1962 bis 1965 getagt hatte, quasi amtlich verordnet und hält sich praktisch bis heute.

Hoffentlich ergeht es Heid nicht wie Ratzinger

Joseph Ratzinger bedauerte später, sein BuchDer Geist der Liturgiesei auf die Frage der Zelebrationsrichtung verkürzt worden. Wenn freilich Heid sich in seinem Werk bewusst auf die Altarfrage konzentriert, kann es durchaus sein, dass ihm das ähnlich passiert, was schade wäre.

Der Kontext des Problems, dem Heid sich stellt, ist nämlich viel weiter abgesteckt:

Zu nennen ist zunächst die Vorstellung, die frühen Christen hätten sich zur Eucharistiefeier als viele, kleinere Gottesdienstgruppen in verschiedenen Privathäusern innerhalb einer Stadt getroffen, und in den Quellen bedeute der lateinische Ausdruck domus ecclesiae Hauskirchen in diesem Sinne. Heid spricht sich hingegen dafür aus, dass domus ecclesiae Kirchengebäude bedeutet und es in jeder Stadt grundsätzlich nur einen bischöflich verfassten, zentralen Eucharistieort gegeben hat (vgl. S. 89f).

„Der wissenschaftliche Streit um die Organisationsgestalt des werdenden Christentums, den man mit ‚Hauskirche versus Bischofskirche‘ umschreiben kann, endet zugunsten der Bischofskirche und der Einheit der Stadtgemeinde. Die populäre These eines in kleine Kultgruppen fragmentierten, pluralen Stadtchristentums muss radikal in Frage gestellt werden“ (S. 158, kursiv im Text).

Freilich darf man nicht verkennen, dass gerade das frühe Christentum als Bewegung vielfältige, unterschiedliche und voneinander auch wegführende Entwicklungslinien gekannt hat. Es mag also verschiedene christliche Eucharistieorte in einer Stadt gegeben haben, jedoch im Prinzip nur einen katholischen, in der Einheit mit dem rechtmäßigen Bischof. Heid argumentiert das auch dahingehend, dass die Versammlung in Privathäusern das Christentum als eine Bewegung weniger Reicher voraussetze, die modern gesprochen sich den Luxus einer Privatkapelle, einer Hauskapelle leisten konnten. Hätte diese Voraussetzung zugetroffen, hätte sie der Breitenwirkung des Christentums und seiner Verbreitung hinderlich entgegengestanden. Es wäre vielleicht elitär gewesen, unzweifelhaft aber klein geblieben und bald wieder untergegangen.

Trotzdem darf man sich die Christengemeinde in der Frühzeit nicht dahingehend als Massenbewegung denken, dass schon aus dieser Perspektive heraus ein singulärer Ort liturgischer Zusammenkunft logistisch nicht möglich gewesen wäre, zumal Heid betont, dass man eineSonntagspflicht nicht auf dieses frühe zeitliche und organisatorische Stadium projizieren kann. Das Gebot der Sonntagsheiligung ist davon eben doch abzuheben.

Ebenso dürfte manchen Heids Feststellung weniger zusagen, dass Ostung primär mit dem (auch außerliturgischen) Gebet in Zusammenhang steht und nichts darüber aussagt, ob die Eucharistie als Opfer aufgefasst wird oder nicht (vgl. S. 449). Dieser Eindruck ergibt sich vielmehr vom modernen Volksaltar her, durch dessen Tischgestalt und die dem Volk zugewandte Zelebration (sowie meist ein bewusst asymmetrischer Schmuck von Kerzen und Blumen) das Mahl in den Vordergrund tritt und er den Opfercharakter herunterspielt.

Vermeintliches päpstliches Privileg und moderner Volksaltar

„Als Papst Julius II. 1506 damit beginnt, den 1200-jährigen Petersdom – Alt-St. Peter – abzureißen, um dem neuen, gewaltigen Renaissance-Dom Platz zu schaffen, bricht für viele angesichts eines solchen Sakrilegs eine Welt zusammen. (…) Wo allerdings die lebendige Tradition abgerissen ist, da besteht die Gefahr, sich ein eigenes Bild der Frühen Kirche zurechtzumachen. (…) Es kommt zu einschneidenden Umbauten der Altarräume“ (S. 407f).

Mit der Renaissance ging in Rom der Sinn für die Bedeutung der Gebets- und Zelebrationsrichtung verloren. Dort waren nicht wenige Kirchen eingangsgeostet, so dass die Päpste gen Osten zelebrierten und dabei praktisch dem Volk zugewandt waren, aber eben nicht aus der Absicht heraus, dieses anzuschauen, sondern, sich geographisch nach Osten auszurichten. Dieses Wissen und Verständnis ging verloren:

„Paradigmatisch ist der Hochaltar der Sixtinischen Kapelle, der an der Westwand steht. Der Papst zelebriert mit dem Rücken zum Volk und schaut nach Westen. Liturgisch falsch werden nun auch viele öffentliche Stationsmessen in der Stadt gefeiert. Der ‚Volksaltar‘ von St. Peter spielt dabei eine zentrale Rolle. Ohne noch zu verstehen, dass hier der Liturgie (sic!, es muss offenbar korrektLiturge heißen, Anm. ChMH) richtig hinter dem Altar steht und nach Osten schaut, reklamieren die Päpste ein allgemeines Privileg,versus populum zu zelebrieren. (…) Folgerichtig lässt Papst Sixtus V. die Papstaltäre der großen Basiliken robust umbauen, um zum Volk hin zu zelebrieren, egal, ob er dabei nach Osten oder Westen blickt. (…) Die Liturgieexperten der damaligen Zeit feiern das als die Wiederherstellung der frühchristlichen Verhältnisse“ (S. 441,kursiv im Text).

Dem Baumstark’schen Grundsatz der Erhaltung des Alten in liturgisch hochwertiger Zeit folgend, wird das vermeintliche Privileg des Papstes sodann als ein Rest verstanden, in dem sich ursprüngliche, einst allgemeine Praxis bewahrt habe.

So gelangt man später in Liturgischer Bewegung und nachvatikanisch-paulinischer Liturgiereform zur Überzeugung, mit der Zelebrationsrichtung zum Volk zum Ursprünglichen zurückzukehren, während der moderne Volksaltar und der Altar der frühen Christen tatsächlich höchstens dieUmschreitbarkeitgemeinsam haben, nicht jedoch die eigentlich signifikante und wesentliche Wendung zum geographischen Osten hin, eine Ausrichtung, die intentionale Ostrichtung ist.

Während man in einer ersten Phase der bis jetzt jüngsten Liturgiereform häufig bemüht war, beispielsweise einer Barockkirche einen barockisierten oder neubarocken Volksaltar zu verpassen, und den Eindruck zu erwecken, er habe auch 1745 schon dort gestanden, merkt man mittlerweile immer mehr, dass die jetzt eingebauten Volksaltäre oftmals in Material und Gestaltung nicht drastisch genug vom historischen Raum abweichen können, so provokant sind sie gestaltet und platziert. Auch rücken sie vielerorts mehr und mehr ins Zentrum, wohingegen der Altar selbst in historischen Rundbauten niemals zentriert, sondern nach Osten hin zurückversetzt war.

Solche Fragen lässt Stefan Heid ebenfalls nicht unberührt.

Vielleicht ist es schlicht so, dass die heutige Liturgiewissenschaft oder treffender: Liturgieideologie gar kein Interesse mehr hat, sich mit dem Nachweis oder Anschein der Ursprungsgemäßheit zu legitimieren, sondern das eigene, bewusst andersartige und neue Eucharistieverständnis imneuen Altar gegendasjenige von Ursprung und Überlieferung unverrückbar zu demonstrieren.

Bibliographische Angaben: Heid, St., Altar und Kirche. Prinzipien christlicher Liturgie, 82 s/w Illustrationen, 73 farbige Illustrationen, 496 Seiten, Hardcover, fadengeheftet, (Schnell & Steiner) Regensburg 2019, ISBN: 978–3‑7954–3425‑0, Preis: Euro 50,00.

Das Buch kann über unsere Partnerbuchhandlung erworben werden.

Bild: Wikicommons