Ein Gastbeitrag von Hubert Hecker.

Am 9. November 2018 sind es 80 Jahre her, dass aufgehetzte Nazi-Täter in der scheußlichen Pogromnacht 1938 die Juden in Deutschland terrorisierten. Auch in den beiden Westerwaldgemeinden Frickhofen und Langendernbach, heute Ortsteile von Dornburg, in denen damals Juden wohnten, drangsalierten örtliche SA-Leute ihre jüdischen Mitbürger. Sie zerstörten die Inneneinrichtungen der beiden Synagogen und drangsalierten die jüdischen Familien in ihren Wohnhäusern. Ein halbes Dutzend jüdische Männer aus den beiden Orten wurden für einige Monate ins KZ Buchenwald verbracht.

Gut-nachbarschaftliche Beziehungen zwischen christlichen und jüdischen Dorfbewohner

Mit dem Pogrom wollten die damals diktatorisch herrschenden Nazis in Partei und Staat ein Signal setzen für die „Auswanderung aller im Reichsgebiet lebenden Juden“ – so der Judenreferent Dr. Emil Schumberg im Auswärtigen Amt. Zugleich markierte der November-Pogrom einen tiefen Bruch mit der geschichtlichen Entwicklung. In den beiden Westerwalddörfern wurde eine dreihundertjährige Tradition von gutnachbarlicher Beziehung zwischen jüdischen und christlichen Ortsbewohnern abgebrochen. Bei allen Streitigkeiten, die es zwischen den Dorfbewohnern gab, waren die Judenfamilien über viele Generationen ein integraler Bestandteil der dörfliche Wirtschaft und Kultur, des Freizeit- und Vereinslebens: Man saß gemeinsam auf der Schulbank, tanzte miteinander auf den Dorffesten, war Mitglied in den Vereinen wie Feuerwehr oder Turnverein, verkaufte und kaufte voneinander und saß abends nebeneinander auf den Bänken vor den Häusern.

Es gibt aus Langendernbach ein Bilddokument von 1925 etwa, das diese Integration in die Dorfgemeinschaft anschaulich widerspiegelt:

30 Männer, Frauen, Kinder und zwei Hunde stellen sich auf der Treppe zur Kirche dem Fotographen. Es ist die Zeit der Heuernte im Juni. Vier Personen tragen eine Heugabel. Sie kommen gerade vom Heuwenden von der Wiese über die Dorfstraße, als die 70jährige Jüdin Pauline Benjamin (1. Reihe, dritte von rechts), die gegenüber der Kirche wohnt, die Heu-Leute sowie Nachbarn anspricht: „Kommt doch mit aufs Bild! Unsere Billa (ihre Tochter, links neben ihr) ist aus Belgien zu Besuch gekommen. Auch der Eugen (ihr Sohn, links neben Billa) und seine Frau sind hier. Da wollten wir doch ein schönes Bild von uns allen machen!“ Hier wird auf bild-dokumentarische Weise die gutnachbarschaftliche Beziehung zwischen jüdischen und christlichen Dorfbewohnern belegt. Mehr noch: Die Initiative für diese Darstellung der dörflichen Bevölkerungsgemeinschaft geht von der Jüdin aus, indem sie die Nachbarn und vorbeikommende Dörfler zur Aufstellung auf der Kirchentreppe bittet. Auch die ökonomischen Bezüge dieser Dorfgemeinschaft werden sichtbar: Pauline und die anderen Dörfler tragen Schürzen – Zeichen ihrer hausfraulichen Arbeiten wie auch als Mitarbeiterinnen im landwirtschaftlichen Kleinbetrieb. Die Männer tragen ihre bäuerliche Arbeitskleidung. Neben den etwa ein Drittel Haushaltsstellen als Vollerwerbslandwirte betrieben damals auch die meisten Arbeiter- und Händlerhaushalte eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft mit einer Kuh, zwei Schweinen oder drei Ziegen und einem Kartoffelacker. Die Jungtiere kauften sie bei den vier jüdischen Viehhändlern in Langendernbach und auch beim Verkauf der Ziegen, Kälber und Rinder wandten sie sich an Nathan Benjamin, Paulines Mann. Der ist eben deshalb nicht auf dem Bild zu sehen, weil er tagsüber gewöhnlich in Sachen Viehhandel auf den Westerwalddörfern unterwegs ist.

30 Männer, Frauen, Kinder und zwei Hunde stellen sich auf der Treppe zur Kirche dem Fotographen. Es ist die Zeit der Heuernte im Juni. Vier Personen tragen eine Heugabel. Sie kommen gerade vom Heuwenden von der Wiese über die Dorfstraße, als die 70jährige Jüdin Pauline Benjamin (1. Reihe, dritte von rechts), die gegenüber der Kirche wohnt, die Heu-Leute sowie Nachbarn anspricht: „Kommt doch mit aufs Bild! Unsere Billa (ihre Tochter, links neben ihr) ist aus Belgien zu Besuch gekommen. Auch der Eugen (ihr Sohn, links neben Billa) und seine Frau sind hier. Da wollten wir doch ein schönes Bild von uns allen machen!“ Hier wird auf bild-dokumentarische Weise die gutnachbarschaftliche Beziehung zwischen jüdischen und christlichen Dorfbewohnern belegt. Mehr noch: Die Initiative für diese Darstellung der dörflichen Bevölkerungsgemeinschaft geht von der Jüdin aus, indem sie die Nachbarn und vorbeikommende Dörfler zur Aufstellung auf der Kirchentreppe bittet. Auch die ökonomischen Bezüge dieser Dorfgemeinschaft werden sichtbar: Pauline und die anderen Dörfler tragen Schürzen – Zeichen ihrer hausfraulichen Arbeiten wie auch als Mitarbeiterinnen im landwirtschaftlichen Kleinbetrieb. Die Männer tragen ihre bäuerliche Arbeitskleidung. Neben den etwa ein Drittel Haushaltsstellen als Vollerwerbslandwirte betrieben damals auch die meisten Arbeiter- und Händlerhaushalte eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft mit einer Kuh, zwei Schweinen oder drei Ziegen und einem Kartoffelacker. Die Jungtiere kauften sie bei den vier jüdischen Viehhändlern in Langendernbach und auch beim Verkauf der Ziegen, Kälber und Rinder wandten sie sich an Nathan Benjamin, Paulines Mann. Der ist eben deshalb nicht auf dem Bild zu sehen, weil er tagsüber gewöhnlich in Sachen Viehhandel auf den Westerwalddörfern unterwegs ist.

Die drei in der Bildmitte stehenden Juden Eugen Benjamin, seine Schwester Billa und seine Frau Sophie unterscheiden sich in der Kleidung deutlich von den übrigen Dörflern. Sie tragen keine Arbeitskleidung, sondern repräsentieren die Langendernbacher, die als junge Leute wegen der Liebe oder zu Arbeit und Verdienst in die Stadt gezogen sind und sich nun im feinen Stadtanzug wieder ins dörfliche Gesamtbild eingliedern.

Die Nazis vergiften das dörfliche Zusammenleben

In diesen gutnachbarlich-dörflichen Zusammenhalt säten die Nazis Schritt für Schritt Zwietracht, Angst und Denunziation. Bekanntlich propagierte das NS-Regime schon zwei Monate nach der Machtergreifung, zum 1. April 1933, einen Boykott jüdischer Geschäfte „bis ins letzte Bauerndorf“, wie es in der Anweisung hieß. Die Entlassung jüdischer Beamter und die Rassengesetze von 1935 folgten. „Bis 1936 allerdings“, so erinnerte sich Siegfried Rosenthal (1919–2007), „hat man in Frickhofen von diesem Hass der Nazis und ihren Auswirkungen noch wenig gespürt.“ Doch so richtig beginnen die Schikanen Ende 1936 – nach den Olympischen Spielen in Berlin. Die sechs jüdischen Viehhändler in Frickhofen verlieren ihre Gewerbelizenz. Dennoch verkaufen ihnen die Bauern ihr Vieh weiterhin– heimlich und nachts von der Weide. Die NS-Propagandaorgane schüren antisemitische Hetze. Berufsverbote, finanzielle Ausplünderung, kulturelle Ausgrenzung und Alltagsschikane sollte die Juden zur Auswanderung treiben und selbst dabei wurden sie noch drangsaliert. Bis zum Judenpogrom gelang einigen jüngeren Leuten aus Frickhofen und Langendernbach die Ausreise. Andere flüchteten in die Anonymität der Städte zu Verwandten, um dem Mob von aufgehetzten Hitlerjungen und fanatischen Nazis zu entgehen.

Die Pogrome im Zusammenhang mit dem drohenden Staatsbankrott

Der Historiker Götz Aly weist in seinem Buch „Hitlers Volksstaat“ (2005) darauf hin, dass die November-Pogrome als Ergebnis der ab Mai 1938 forciere Judenhetze durch die gleichgeschaltete NS-Presse im Zusammenhang mit den außenpolitischen Erfolgen Hitlers und den innenpolitischen Problemen der NS-Regierung zu sehen sind.

Das NS-Regime befand sich im Jahre 1938 außenpolitisch auf dem Höhepunkt seiner Macht. Mit der „Heim-ins-Reich“-Holung von Österreich (März) und dem Sudetenland (September) war Hitlers Popularität auf einem Hochpunkt, der später – auch bei den Siegesmeldungen der Blitzkriege – nicht mehr erreicht werden sollte. „Der Führer“ hatte gezeigt, was ihm viele nicht zugetraut hatten, dass er friedlich und mit Zustimmung der europäischen Westmächte das Unrecht des Versailles-Vertrags auch bei Gebietsabtrennungen rückgängig machen konnte.

Gleichzeitig steuerte das System mit den überproportionalen Rüstungsausgaben auf einen Staatbankrott zu. Unter diesen Bedingungen ließ die NS-Führung 1938 den Drangsalierungsdruck auf die deutschen Juden erhöhen, um sie zu enteignen und zu vertreiben. Im April 1938 fand eine Ministerbesprechung unter dem Vorsitz Görings statt zur Erörterung der „endgültigen Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben“ mit dem Ziel, das zugriffsfähige jüdische Vermögen von etwa 7 Mrd. Reichsmark über Abgaben und Zwangsumtausch in Staatspapiere für den Zugriff des Staates verfügbar zu machen. Man kann davon ausgehen, dass die im Laufe des Jahres 1938 zunehmende Judenhetze des NS-Systems die öffentliche Meinung so vorbereiten und aufhitzen sollte, bis ein geeigneter Zeitpunkt für den entsprechenden „Judenschlag“ gefunden wäre. Dieser Punkt war Anfang November erreicht. Am 10 November, dem Tag nach den Hauptpogromen und begleitet von der NS-Empörungs-Propaganda um den Tod des Diplomaten vom Rath, setzte die Reichsregierung den lange vorbereiteten Erlass in Kraft, mit dem über die vermögenden Juden in Deutschland eine „Judenbuße“ von einer Mrd. Reichsmark verhängt wurde, zu zahlen in vier Raten. Mit einer zweiten Durchführungsverordnung kurz nach Kriegsbeginn wurde eine weitere „Sühneleistung“ von 1,2 Mrd. Reichsmark eingefordert. Zusammen mit der Reichsfluchtsteuer stammten im letzten Vorkriegsjahr neun Prozent der Reichseinnahmen aus Arisierungserlösen. Der Staatsbankrott war aufgeschoben.

Goebbels hetzt, um an die jüdischen Vermögenswerte zu kommen

Schon am 7. November 1938 waren die Spitzen von NS-Partei, SS und SA in München versammelt, um die Gedenkfeiern für die Gefallenen des Hitler-Putsches vom 9. 11. 1923 vorzubereiten. In diese Beratungen platzte die Nachricht, dass der 17jähriger Jude Herschel Grynzspan auf den deutschen Gesandtschaftssekretär Ernst vom Rath ein Attentat verübt hatte. Propagandaminister Goebbels ließ in der gleichgeschalteten Presse diese Tat eines verzweifelten Einzelnen als geplantes Verbrechen der jüdischen Weltverschwörung gegen Deutschland deuten, die den „Volkszorn“ und die Rache aller Deutschen herausfordern würde. So ließ er im Völkische Beobachter am 8. 11. 1938 im Leitartikel schreiben:

„Es ist klar, daß das deutsche Volk aus dieser neuen Tat seine Folgerungen ziehen wird. Es ist ein unmöglicher Zustand, daß in unseren Grenzen Hunderttausende von Juden noch ganze Ladenstraßen beherrschen, Vergnügungsstätten bevölkern und als ‚ausländische‘ Hausbesitzer das Geld deutscher Mieter einstecken, während ihre Rassegenossen draußen zum Krieg gegen Deutschland auffordern und deutsche Beamte niederschießen.“

Bemerkenswert deutlich zielt die offizielle NS-Presse auf die Vermögenswerte der Juden, gegen die „das deutsche Volk“ angehen sollte.

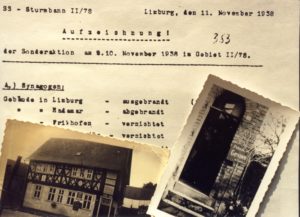

Noch am gleichen Tag brannten SA-Leute in Kurhessen und Magdeburg die ersten Synagogen nieder und plünderten jüdische Läden. Von München aus instruierte die Partei- und SA-Führung über die Gauleiter die regionalen Organe, den „Judenschlag“ als Volkszornaktion zu organisieren. Dabei sollten die örtlichen SA-Einheiten die Aktion ausführen, Polizei und Feuerwehr dürften nur „zum Schutz arischer Nachbarhäuser“ auftreten und die SS müsste sich zurückhalten. Von daher ist die ‚Erfolgsmeldung’ des Limburger SS-Sturmbanns II/78 von der „Sonderaktion am 9.10. November“ irreführend und teilweise auch unzutreffend – etwa mit der Behauptung, dass die Synagogen in Hadamar „abgebrandt“ und in Frickhofen „vernichtet“ wäre.

Der SS-Sturmbann Limburg wollte sich mit fremden SA-Federn von Synagogenzerstörung schmücken, zeigte aber mit seinen falschen Angaben, dass er nicht vor Ort war. Im Bild rechts der Eingang der Frickhöfer Synagoge nach der Pogrom-Nacht. Das Foto links zeigt das Frickhöfer Rathaus mit dem Emblem der „Deutschen Arbeitsfront“.

Der SS-Sturmbann Limburg wollte sich mit fremden SA-Federn von Synagogenzerstörung schmücken, zeigte aber mit seinen falschen Angaben, dass er nicht vor Ort war. Im Bild rechts der Eingang der Frickhöfer Synagoge nach der Pogrom-Nacht. Das Foto links zeigt das Frickhöfer Rathaus mit dem Emblem der „Deutschen Arbeitsfront“.

Mikro-Studie zu Nazis und Bevölkerung in zwei Westerwalddörfern

Am frühen Abend des 9. Novembers setzten die SA-Führer von Frickhofen und Langendernbach fest, dass die beiden SA-Trupps jeweils in den Nachbarorten die Pogrom-Aktion durchführen sollten. Drei bis vier ortskundige SA-Leute sollten allerdings vor Ort bleiben, um die auswärtigen SA-Trupps an die Judenhäuser und Synagoge heranzuführen und die Zerstörungsaktion zu leiten.

Der Grund für diese Rochade der Schlägertrupps war, dass man bei den örtlichen SA-Leuten Hemmungen befürchtete, wenn sie die Juden der eigenen Gemeinde attackieren sollten, mit denen sie Nachbarn waren, zusammen in der Schulbank gesessen oder Geschäfte gemacht hatten. Denn selbst mit diesem Auswärtseinsatz gab es in Frickhofen mindestens vier SA-Männer, die sich weigerten, am Judenschlag teilzunehmen.

Drangsalierung und Demütigung der Juden im Ort

Die Frickhöfer SA-Leute versammelten sich am frühen Abend in ihrem Stammlokal und wurden von dort in den etwa vier Kilometer entfernten Nachbarort beordert. Die Langendernbacher SA-Leitung empfing die Frickhöfer Sturm-Abteilung am Ortseingang und führte sie zu dem Haus des Viehhändlers Nathan Benjamin, das gegenüber der Kirche stand. Der Rabbi, wie er als Synagogenvorsteher im Ort genannt wurde, war damals schon 81 Jahre alt. Zunächst warfen die SA-Leute in dem zweistöckigen Haus der Benjamins die Scheiben ein. Dabei wurde anscheinend Nathans Frau Pauline getroffen. Denn sie habe geschrien, ganz erbärmlich geschrien, berichteten die Nachbarn. Man spürt bei der Zeitzeugenbefragung noch heute, wie erschüttert die angrenzenden Bewohner waren, als die SA-Horde auf die Juden einschlug. „Das waren doch unsere Nachbarn“, sagte eine Langendernbacherin, die als 12jähriges Mädchen vom Zimmer ihrer weinenden Oma aus das Treiben der Nazi-Schergen mitbekam. „Die Pauline Benjamin war eine gute Frau, die hat mit der offenen Schürze die Ostermatzen zu den Nachbarn getragen.“ Später sah das Mädchen, wie einer der SA-Schläger in das Haus ging, dem „Jure Nade“, wie man in Langendernbach sagte, ein Strickelchen um den Hals legte und ihn dann wie ein Stück Vieh aus der Haustür zerrte. Die umstehenden SAler grölten dazu und verstärkten damit die Demütigungswirkung für den jüdischen Viehhändler, der 60 Jahre lang den Bauern in Langendernbach das Jungvieh verkauft und das Schlachtvieh abgenommen hatte.

Ähnliche Zerstörungen und Drangsalierungen verübten die Frickhöfer SA-Leute bei den anderen Judenhäusern in Langendernbach. Mindestens vier Langendernbacher Juden wurden abgeführt und später ins KZ Buchenwald verbracht.

Mit der Axt gegen Synagoge und Vorsteher

Auch in die Synagoge drang man gewaltsam ein und zerstörte die Inneneinrichtung. Das jüdische Bethaus mitten im Dorf bot im zweiten Stock Platz für 30 Männer und 15 Frauen. Die Langendernbacher Juden hatten dort seit 1868 ihre Gottesdienste gefeiert. Auch Beschneidungen wurden hier vorgenommen – unter Aufsicht der Hebamme vom Ort.

Am nächsten Tag (10. Nov.) holten die Nazis unter der Leitung eines SA-Manns aus Westerburg die Bücher und Schriftrollen aus der Synagoge und verbrannte sie auf der Straße. Schulkinder standen dabei und sahen, wie der „Rabbi Nade“ mit schwarzem Rock und Homberger-Hut die Straße herunterkam. Einer der SA-Leute stand auf und ging mit umgewendeter Axt auf den Jure Nade zu – der sich nach einer Schrecksekunde umwandte und zurückging.

Die Hitler-Leute terrorisieren die Mehrheit

In dem Bauern‑, Handwerker- und Händlerdorf Langendernbach hatten bei den letzten freien Wahlen 1932 nur 25 Prozent die Hitler-Partei gewählt, rund 10 Prozent weniger als im Reichsdurchschnitt. Über 60 Prozent hielten weiterhin treu zur Zentrumspartei und damit zur Orientierung an Lehre und Weltanschauung der katholischen Kirche. Aus dem Pool der NSDAP-Wähler rekrutieren sich nach der Machtergreifung die wachsenden NS-Organisationen wie Partei, SA, NS-Frauenschaft u. a. Die Zahlenverhältnisse der beiden großen Weltanschauungsblöcke mögen sich nach 1933 etwas verschoben haben, aber die Nazi-Anhänger hatten nach Einschätzung der Zeitzeugen nie die Mehrheit im Ort. Auch in den folgenden Jahren, als die „Hitler-Leute“ im Dorf großspurig auftrumpften, hielt die Resistenz und Reserviertheit der Zentrumswähler im wesentlich an. Insbesondere die brutalen Attacken auf die jüdischen Nachbarn in der Pogrom-Nacht lehnte die überwältigende Mehrheit der Langenderbacher ab.

Das Dorf war gespalten – und das in allen Lebensbereichen wie etwa in der Schule. „Unser Hauptlehrer Schiffer“, so eine Zeitzeugin, „der war bestimmt kein Hitler und die Frau Kunkel auch nicht. Aber der Lehrer Korn war ein Hitlermann. Wenn unsere Eltern etwas gegen Hitler sagen würden und wir keine Courage hätten, sie anzuzeigen, dann sollten wir es ihm sagen. Er würde dafür sorgen, dass sie dahin kämen, wo sie hingehörten.“ Auch das jüdische Schulkind Ilse, Enkelin von Pauline und Nathan Benjamin, wurde von ihm gestriezt, schikaniert und geschlagen.

Notverkäufe und Fluchtgeld-Unterstützung

Schon vor der Pogromnacht planten Ilses Eltern die Flucht nach Holland. Zur Finanzierung versuchten sie ein Ackergrundstück an eine wohlwollende Familie im Ort zu verkaufen. Der Nazi-Bürgermeister wollte den Kauf nicht genehmigen, weil billige Judengrundstücke nur für Parteimitglieder reserviert wären. Schließlich kam es zu folgendes Verfahren: Im offiziellen Verkaufsvertrag wurde ein sehr niedriger Preis eingetragen, die Differenz zum realen Wert gab die Familie den Juden unter der Hand – Fluchtgeld gewissermaßen. Alle Geschäfte und Transaktionen wurden zum Schutz vor Nazi-Denunzianten im Stall getätigt.

Ilse Benjamin wurde zusammen mit ihrem Cousin Werner bei ihrer Tante Billa in Brüssel untergebracht. Als die deutsche Wehrmacht seit 1940 Belgien besetzt hielt und Juden-Razzien betrieb, sollten Ilse und Werner bei Nonnen versteckt werden, die auf diese Weise 27 jüdischen Kindern Flucht und Überleben ermöglichten. Werner kam über England nach Amerika, Ilse wollte lieber zu ihren Eltern nach Holland, mit denen sie zusammen später deportiert wurde.

„Judenknecht und Verräter“

Auch in Langendernbach verstärkten die Nazis Hetze und Druck gegen die Juden. Gleichzeitig versuchte man die judenfreundlichen Zentrumsleute einzuschüchtern. Bei einem Hausbesitzer, der sein oberes Stockwerk an eine Judenfamilie vermietet hatte, schrieben die Nazis mit roter Farbe „Judenknecht Verräter“ auf die Straße. Eine Frau wurde zum Bürgermeisteramt bestellt, weil sie eine Karte zum Posteinwurf von Juden mitgenommen hatte. Die NS-Frauenschaftsführerin zeigte mehrmals Leute an, die in dem Laden beim Juden Stern eingekauft hatte. Ein 14Jähriger wurde dafür vom Bürgermeister geohrfeigt.

Haftstrafe für eine Milchkanne an die Juden

1941 waren in Langendernbach alle noch verbliebenen Juden aus ihren Häusern vertrieben und in einem Gebäude zusammengepfercht. Einmal versuchten aufgehetzte BDM-Mädchen nach ihrer Gruppenstunde das „Judenhaus“ mit Kieselsteinen zu attackieren. Eine resolute Nachbarin verscheuchte sie. Die Nazis wollten die meist älteren Juden-Leute völlig isoliert halten, aber im Unterschied zu mittelalterlichen Aussätzigenhäusern durften sie nicht einmal betteln. Ihr Überleben wurde nur durch wohlwollende Nachbarn ermöglicht. Der junge, dienstverpflichtete Postbote brachte fast täglich in der Posttasche Lebensmittel von seiner Oma ins Judenhaus sowie die Zeitung vom Vortag. Im Schutz der Dunkelheit stellten Frauen ins Kellerfenster Brot, Kartoffeln und Milchkannen. Eine Frau wurde dabei gesehen, angezeigt, von der Gestapo abgeholt und zu einer zehntägigen Haftstrafe verurteilt, weil sie einer „Jüdin Mangelware hatte zukommen lassen“. Auch der katholische Pfarrer, der mit den Unterstützerfrauen im Kontakt stand, kam ins Zuchthaus Preungesheim.

Als durchsickerte, dass die Juden fortgeschafft werden sollten, besorgte sich eine Frau dickeren Stoff, um für ihre Freundin Lilly Stern eine Art Trainingsanzug zu nähen. Man glaubte, dass die Juden in östlich-kalten Lagern zur Arbeit herangezogen würden. Am 28. August 1942 brachten die Nazi-Behörden die letzten zehn Juden aus Langendernbach mit dem Zug nach Frankfurt und deportierten sie von dort in die NS-Vernichtungslager.

Flucht der Witwe Hofmann, die Männer ins KZ, das Haus an den Nazi-Bürgermeister

Die SA-Truppe von Langendernbach war am Abend des 9. Novembers nach Absprache auf das vier Kilometer entfernte Frickhofen zumarschiert. Am Ortseingang wurden sie von der örtlichen SA-Leitung instruiert und zum nächstliegenden Judenhaus von Dina Hofmann in der Bahnhofsstraße geführt. Die Witwe Hofmann wohnte im Erdgeschoss und betrieb dort einen Kramladen.

Im Obergeschoss wohnten Mina und Berthold Rosenthal sowie seine Tochter Ida mit ihrem Mann Albrecht Abraham und dem halbjährigen Harry. Auch hier wurden zunächst unten und oben die Scheiben eingeworfen. Von dem Klirren und Zerbersten der Scheiben bekam die Aktion später den Namen „Kristallnacht“. Einer der Steine landete nur einen halben Meter neben dem Bettchen von Harry Abraham. Danach drang die SA-Horde ins Haus ein, schikanierte die Bewohner, zerschlug Wohnungseinrichtungen und kippten Küchengefäße aus. Jedenfalls wurde Ida Abraham am nächsten Morgen gesehen, wie sie mit leerer Kanne durchs Dorf lief auf der Suche nach Milch für den kleinen Harry. Ihr Mann Albrecht war schon in der Nacht abgeführt worden wie zwei andere Frickhöfer Juden und wurde später ins KZ Buchenwald verbracht.

Die schon ältere Dina Hofmann flüchtete bald nach dem Pogrom zu ihrer Tochter Cilla nach Waldbreitbach. Beide, Mutter und Tochter, wurden ab 1942 in einem der Vernichtungs-KZs von der SS umgebracht. Berthold Rosenthal starb 1942, seine Frau Mina deportierten die Nazis nach Auschwitz, wo man sie 1943 ermordete. Das Ehepaar Ida und Albrecht Abraham mit ihrem Kind Harry konnte zusammen mit Siegfried Rosenthal und Richard Hofmann im April 1939 nach Shanghai auswandern. Das zweistöckige Haus der Dina Hofmann ließ sich der damalige NS-Bürgermeister überschreiben. Er bezahlte der Dina Hofmann einen selbstfestgelegten Preis.

Was Terrorisieren heißt

Weiter wurde der Langendernbacher SA-Trupp zum Eingang der Lange Straße geführt. In dem Haus Nr. 3 wohnte der Viehhändler und Witwer Liebmann Hofmann. Sein Sohn Rudolf lebte mit seiner Frau Selma und Sohn Dieter ebenfalls hier. Die SA-Horde drang in das Haus ein, kippte Möbel um, schlitzte die Betten auf und warf unter Gegröle und Getöse das Geschirr auf die Straße. Rudolf hatte sich aus Angst auf dem Heuboden versteckt. Mit Heugabeln und Forken stachen die SA-Leute in das Heu, um ihn herauszuzwingen. Danach wurde er abgeführt – ins KZ. Seine Frau Selma war bei Buttermachen, als die Schergen kamen und das Butterfass umstürzten. Auch der damals sechsjährige Sohn Dieter wurde von den SA-Männern drangsaliert. Selma muss danach halb durchgedreht sein, erzählten die Leute: Sie habe sich den Jungen gepackt und sei mit ihm zum Schwimmbad gelaufen, um sich dort zu ertränken – so die Vermutung. Doch einige besorgte Frickhöfer seien ihr nachgegangen und hätten sie noch beruhigen können, so dass sie wieder in ihr Haus zurückging. Der Schwiegervater Liebmann Hofmann zog nach dem Pogrom nach Aachen zu seiner dort verheirateten Tochter Lina. Von dort wurde er samt Tochter und Schwiegersohn deportiert. Rudolf und Selma Hofmann wurden mit Kind im August 1942 vom Frickhöfer Bahnhof aus deportiert und in ermordet.

Noch drei weitere Judenhäuser und ihre Bewohner wurden danach in die Zange genommen, so das Haus von Aaron Hofmann in der Lange Str. 1. Im Budchen-Haus am Eingang der Friedensstraße wurde die jüdische Frau des Johann Schardt aus dem Haus gezerrt, obwohl sie bettlägrig war. Ganz schlimm wütete die SA-Horde auch vor Pfaffs Haus in der Hauptstraße 16. Dort wohnte Salomon Kaiser mit seiner großen Familie von Kindern und Kindeskindern. Allein zwölf Mitglieder der Großfamilie Kaiser ermordeten die Nazis später in den Vernichtungs-KZs.

Zerstörungen an der Synagoge

Weiter zog die SA-Horde zur Frickhöfer Synagoge in der Egenolfstr. 21. Das Bethaus war der hintere Teil eines Fachwerk-Doppelhauses, in dem vorn die Familie Wilhelm Höfner wohnte. Bei der Zurichtung der Synagoge war an das hintere Gebäude aus Ziegeln ein Treppenhaus angebaut worden, über das man auf die Frauenempore kam. Diesen vorspringenden Eingangs- und Treppenteil kann man noch heute an dem umgebauten Haus erkennen. Auf der Empore waren Plätze für 12 Frauen, die geschnitzten Bänke in Parterre der Synagoge boten 21 Männern Sitzgelegenheiten. Ein Messingleuchter und verschiedene Kultgegenstände vervollständigten die Bethaus-Einrichtung.

Als erstes warfen die SA-Schläger die Fensterscheiben der Synagoge ein

Als erstes warfen die SA-Schläger die Fensterscheiben der Synagoge ein

Bei ihrer Ankunft ließen die SA-Leute das Vorderhaus räumen. Margarethe Höfner musste ihre Enkelkinder aus dem Schlaf holen und sich auf die gegenüberliegende Straßenseite begeben. Von dort sahen sie, wie die Nazis zuerst die Scheiben der Synagoge einwarfen. Dann drangen sie gewaltsam über das Treppenhaus in das Bethaus ein. Die Bänke wurden umgeworfen oder zerschlagen, darauf die Bestuhlung von der Empore gestürzt. Anschließend wurden die zertrümmerten Möbel auf Höfners Hof und die Straße geworfen und zusammen mit Büchern angesteckt. Die Thora wurde nicht verbrannt, sondern in den Gewahrsam des Bürgermeisters gegeben. Von dort holte sie in den 50er Jahren der Überlebende Richard Hofmann ab.

Der SA-Trupp riss die Eingangstür der Synagoge aus den Ankern. Man erkennt auf dem Foto vom Tag danach den Ziegelanbau des Treppenhauses und sieht die Treppe, die zu der Frauenempore führt.

Der SA-Trupp riss die Eingangstür der Synagoge aus den Ankern. Man erkennt auf dem Foto vom Tag danach den Ziegelanbau des Treppenhauses und sieht die Treppe, die zu der Frauenempore führt.

Am Tag nach der Pogromnacht führte ein Nazi-Lehrer der Frickhöfer Volksschule seine 5. Klasse in den demolierten Synagogenraum. Dort wartete die ortsbekannten Nazi-Frau Lucia H., allgemein als „et Lucifer“ bekannt. Die Jungs wurden aufgefordert, den noch hängenden Kristall-Leuchter sowie die letzten Fensterscheiben mit Steinen und Büchern zu bewerfen. Das sollte wohl eine Vorübung für den Jungvolk-Nachwuchs sein. Denn später bewarfen die Hitlerjungen und BDM-Mädchen regelmäßig die Fenster und Türen der Judenhäuser mit Steinen und anderen Wurfgeschossen.

Die Resistenz der katholischen Zentrumswähler blieb bestehen

In Frickhofen konnte die Parteigänger Hitlers bei den letzten freien Wahlen 1932 vierzig Prozent der Stimmen erreichen. Die Mehrheit blieb allerdings bei den Frickhöfer Zentrumswählern mit 47 Prozent. Aus dem breiten Potential der NSDAP-Wähler konnten die Nazis später etwa 250 Parteimitglieder rekrutieren. Trotz erheblichem ideologische und sozialen Druck auf die ortsbekannten „Zentrumsfamilien“ blieb ein großer Teil der katholischen Zentrumswähler von 1932 distanziert und resistent gegen die Nazi-Ideologie und –Politik. Das zeigte sich, als 1937 bei der Fronleichnamsprozession trotz Verbot die kirchlichen Fahnen ausgehängt wurden. In der katholischen Jugend verstärkte sich sogar die Front gegen die Nazis. 1935 gründeten Frickhöfer Jungen zwei Pfadfinder-Stämme, 1941 waren fünf Jugendliche aus Frickhofen daran beteiligt, als im ehemaligen Jugendhaus des Bistums Limburg in Kirchähr die Hitlerfahne heruntergerissen wurde.

Das gut-nachbarschaftliche Verhältnis zwischen Katholiken und Juden bewährte sich in der Not

Auch die Unterstützung der drangsalierten Juden war vielfältig – mit Hilfestellungen im Alltag, Besuche und Freundlichkeiten auch nach der Kontaktsperre und vor allem tatkräftige Hilfe in der Zeit, als etwa 15 Personen ab 1941 in einem „Judenhaus“ zusammengepfercht waren. Von einer Nachbarin wurde ein Netzwerk von Hilfeleistungen koordiniert, so dass in der Dunkelheit den Juden die notwendigen Grundnahrungsmittel wie Brot, Milch und Gemüse, aber auch die Tageszeitung oder reparierte Schuhe zukamen. Natürlich konnten die Frickhöfer Menschenfreunde nicht verhindern, dass Ende August 1942 die letzten 15 Juden per Bahn abtransportiert wurden. Einige Tage später reisten zwei der Frickhöfer Helfer nach Frankfurt, um ihre jüdischen Nachbarn noch einmal zu sehen, sie zu trösten und ihre Solidarität zu versichern. Magdalena Wolf und Lehrer Breithecker stehen für die große Gruppe von diskreten Helfern in vielen deutschen Dörfern und Städten. Sie widerlegen das Vorurteil des amerikanischen Schriftstellers Daniel Goldhagen, der die gesamte damalige Bevölkerung im Deutschen Reich als „mitleidslose Deutsche“ denunzierte.

(Darüber mehr im nächsten Beitrag (Teil 2).

Text: Hubert Hecker

Bild: Autor