(Rom/New York) Immer neue Enthüllungen geben dem Einfluß einer „kirchlichen Mafia an den Schalthebeln“, so Riposte Catholique, deutlicher Konturen. Dabei geht es auch um The Papal Foundation, eine in Europa weitgehend unbekannte Stiftung mit Sitz in den USA.

Aufgabe dieser wohltätigen Einrichtung ist das Geldsammeln unter US-Katholiken zur finanziellen Unterstützung von päpstlichen Projekten. Konkret werden dem regierenden Papst die Mittel zur Verfügung gestellt, um den Ärmsten der Armen helfen zu können, auf päpstlichen Wunsch hin den Bau und Unterhalt von Schulen zu finanzieren und Schüler und Studenten mit Stipendien zu unterstützen. Einziger Antragssteller an die Stiftung ist der Papst selbst.

Mitglieder werden können physische oder juridische Personen, ob Firmen, Stiftungen oder Organisationen. Wer Mitglied wird, verpflichtet sich, innerhalb der nächsten zehn Jahre mindestens eine Million Dollar zu spenden, wobei jedes Mitglied jährlich mindestens 100.000 Dollar zur Verfügung zu stellen hat. Mit ihrem Geld können die Spender leibliche Werke der Barmherzigkeit verrichten, nicht indem sie es direkt tun, sondern dem Papst die Auswahl der zu fördernden Personen überlassen.

Das Stiftungsvermögen wurde im vergangenen Frühjahr mit 206 Millionen US-Dollar beziffert. 1990 erfolgte die erste Zahlung an Rom. Anfangs waren es eine Million Dollar im Jahr, um 2000 drei Millionen jährlich und 2015 insgesamt sogar 15 Millionen.

Inzwischen ist die „Papststiftung“ in den Konflikt hineingezogen worden, der um die katholische Kirche in den USA entbrannt ist. Ein Konflikt, der von Papst Franziskus aus Rom befeuert wird, aber in jüngster Zeit eine unerwartete Wendung nahm.

Grund dafür ist der sexuelle Mißbrauchsskandal, der die Kirche in den USA beutelt. Zudem steht der Vorwurf im Raum, daß Stiftungsmittel mißbräuchlich Verwendung verwendet worden seien. Er könnte noch ein juristisches Nachspiel haben.

Dabei geht es nicht nur, aber auch um die Kontrolle über die Geldmittel. Unter US-Katholiken wächst der Unmut über die Mißbrauchsskandale einerseits, die päpstliche Amtsführung andererseits und über die damit verbundenen Angriffe auf glaubenstreue Kirchenkreise in den USA. Anders ausgedrückt: Gläubige US-Katholiken, die den Kurs von Papst Franziskus immer weniger mittragen können, sind es zunehmend leid, von Rom beschimpft zu werden, aber Geld nach Rom zahlen zu sollen.

Und nun der Reihe nach.

Die Stiftung war für McCarrick „ein Hebel in Rom“

Erzbischof Theodore McCarrick, der im vergangenen Juli seine Kardinalswürde verlor, weil gegen ihn massive sexuelle Mißbrauchsvorwürfe laut wurden, gehörte 1988 zu den Gründern von The Papal Foundation. Das erstaunt weiter nicht, da alle in den USA residierenden Kardinäle automatisch Mitglieder des Stiftungsrates sind. Die Stiftung ist zwar kein McCarrick-Projekt, aber sein Name ist wie der keines anderen US-Prälaten mit der Stiftung verknüpft. Deshalb steht die Frage im Raum, ob McCarrick seine Position am Geldhahn auch für eigennützige Zwecke einsetzte. Immerhin war er viele Jahre lang Stiftungsratsvorsitzender

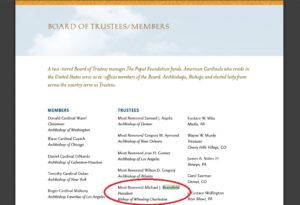

Seit dem Purpurverlust McCarricks besteht der Vorstand aus neun Kardinälen. Dazu kommen noch einmal sechs Erzbischöfe und Bischöfe und neun Laien, die von den Kardinälen bestellt werden.

Im vergangenen Juli, als der McCarrick-Skandal losbrach, zitierte die Washington Post Steve Schneck, den langjährigen Leiter des Institute for Policy Research and Catholic Studies an der Katholischen Universität von Amerika (CUA) mit den Worten:

„Die Papststiftung war für ihn [McCarrick] ein großer Hebel in Rom“.

Schneck selbst arbeitete oft mit McCarrick zusammen:

„Es gibt keine katholische Organisation in den USA, für die er kein Geld gesammelt hat“.

Wer Geld bringt, ist meist gerngesehen. McCarrick war ein tüchtiger Fundraiser, wie die Branchenbezeichnung für „Sozialmerketing“ auch im deutschen Sprachraum heute lautet.

Das bankrotte Krankenhaus und die Kongo-Tantiemen

Im vergangenen Frühjahr gelangte die diskret arbeitende Stiftung durch eine Kontroverse in die öffentlichen Schlagzeilen. LifeSiteNews veröffentlichte interne Dokumente über einen außergewöhnlichen Zuschuß, den die Stiftung dem Vatikan gewähren sollte.

Im Juni 2017 teilte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin dem vorsitzenden Kardinal der Stiftung, Donald Wuerl, Erzbischof von Washington, einen besonderen Wunsch von Papst Franziskus mit. Die Stiftung solle 25 Millionen Dollar für einen Neustart des Dermatologischen Krankenhauses samt Krebsforschungszentrum in Rom zur Verfügung stellen. Gemeint ist das Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI), ein hochspezialisiertes, ordenseigenes Krankenhaus der Söhne der Unbefleckten Empfängnis (Congregatio Filiorum Immaculatae Conceptionis, CFIC). Der Orden wurde 1857 vom Laienbruder Luigi Maria Monti gegründet, um in Rom Kranken und Sterbenden beizustehen. 1865 päpstlich anerkannt, wurde die Bruderschaft 1904 in einen geistlichen Orden umgewandelt, dem auch Priester angehören. 1925 erfolgte die Grundsteinlegung für das Krankenhaus, in dem während der deutschen Besatzung in der Ewigen Stadt eine größere Zahl von Juden versteckt wurde. Das Krankenhaus genoß schnell einen sehr guten Ruf.

Der Orden wirkt heute auf vier Kontinenten. Das IDI war der Augapfel der italienischen Ordensprovinz, geriet aber in die falschen Hände. Aus dem Vorzeigeprojekt wurde das „Skandalkrankenhaus“, wie es italienische Medien nannten. Das bezog sich nicht auf die medizinische Versorgung, aber auch eine skandalöse Geschäftsführung. Im Dezember 2011 war das 250-Betten-Krankenhaus bankrott. Das ganze Ausmaß des Skandals wurde erst im Laufe der nächsten Jahre bekannt. Fünf Jahre hatten den Verantwortlichen „genügt“, um die renommierte Klinik finanziell an die Wand zu fahren. Wie die italienische Staatsanwaltschaft schrieb, hatte die Geschäftsleitung einen Schuldenberg von fast einer Milliarde Euro angehäuft. „Mehr Schulden, als 20 Staaten dieser Welt haben“, so LifeSiteNews.

2013 wurden die drei Hauptverantwortlichen verhaftet, darunter auch ein Priester. Der Vorwurf lautete Insolvenzbetrug, Geldwäsche und Unterschlagung. Dem verhafteten Priester, P. Franco Decaminada, wurde unter anderem vorgeworfen, einen Teil von 14 veruntreuten Millionen Euro auch für sich abgezweigt zu haben. Nicht aus den Kassen des Krankenhauses, sondern der Ordensprovinz. Zudem habe er „ohne jede Begründung“ zwei Millionen Bargeld aus den Kassen des Krankenhauses entnommen, so der Untersuchungsrichter, der den Haftbefehl bestätigte. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte eine Villa in der Toskana, die einer Immobiliengesellschaft gehörte, die sich im Besitz von Pater Decaminada befand. Für Umbauarbeiten in der Villa seien weitere mehr als 900.000 Euro mißbräuchlich aus dem Krankenhaus umgeleitet worden, so der römische Staatsanwalt Michele Nardi.

Aufgeblähte Kosten, falsche Rechnungen und der Schatten der ´Ndrangheta, der kalabrischen Mafia, die am Geldfluß mitgesaugt haben soll. Im Kongo habe der Orden als Gegenleistung für medizinische Leistungen vom Staat Tantiemen aus der Erdölförderung erhalten. Sie wurden über eine in Luxemburg registrierte Gesellschaft verwaltet. Allerdings seien 50 Prozent davon direkt in die Taschen „von P. Decaminada und seinen Leuten“ gewandert, so Staatsanwalt Nardi.

Ein kontroverser „Wunsch“ von Papst Franziskus

Den Zuschuß, den Papst Franziskus für das Krankenhaus wollte, war hundertmal höher als die üblichen Einzelzuschüsse, die von der Papststiftung in den USA in der Regel gewährt wurden.

Kardinal Wuerl brachte den Wunsch des Papstes noch im Juni 2017 in den Stiftungsrat und überrumpelte dessen Mitglieder. Unterstützt wurde er dabei tatkräftig von Kardinal McCarrick. Im August 2017 zahlte die Stiftung tatsächlich acht Millionen an den Vatikan. Bereits damals hatten einige Stiftungsräte Bauchschmerzen, wußten aber über die Hintergründe des Geldflusses noch nicht Bescheid.

Es waren die Laien in der Stiftung, die nachbohrten und Auskunft wollten, und je mehr aus Italien bekannt wurde, desto empörter wurde die Stimmung. Wie konnte der „Papst der Armen“ Gelder, die für wohltätige Zwecke bestimmt waren, zur Sanierung korrupter Mißwirtschaft einsetzen? Erste Spender kündigten ihre Mitgliedschaft und zogen sich aus der Stiftung zurück.

Obwohl die Laien dagegen waren, stimmten die Kardinäle und Bischöfe im Dezember für eine weitere Zahlung von fünf Millionen Dollar. Das Geld wurde im Januar 2018 überwiesen. Damit war Feuer am Dach.

Ein eingesetzter Prüfungsausschuß der Stiftung tadelte die Entscheidung. Sie sei „verantwortungslos, ungerechtfertigt und rücksichtslos“. Man werde Schwierigkeiten haben, künftig Spender zu finden, wenn das Geld auf solche Weise eingesetzt werde.

Die Spender sind „keine Melkkühe“

Im Catholic Herald schrieb James Longon, Mitglied des Prüfungsausschusses, im März 2018 über die Laien wie ihn, also die eigentlichen Geldgeber: Das „sind Geschäftsleute von großem Scharfsinn, mit langjähriger Erfahrung und außergewöhnlichen Leistungen“. Sein Vorwurf: Wie könne man von seriösen Geschäftsleuten verlangen, die sich ihr Geld anständig und unter Mühen verdienen, daß sie ihr Geld zur Bereinigung von Mißwirtschaft, Korruption und Unterschlagung einsetzen. Das sei „grober Mißbrauch“. Die Spender seien „Verwalter“ und keine „Melkkühe“, so Longon, der aus Protest aus der Stiftung austrat. „Ich bin 73 Jahre alt und komme dem Gericht näher“, da könne er so etwas nicht mittragen.

Für Empörung sorgte, daß Kardinal Wuerl wegen der Widerstände in der Stiftung zu Mitteln griff, die bis dahin unüblich waren. Die Bischöfe stimmten mit einer Ausnahme im Block für die Überweisung an Rom. Es habe starker Gruppenzwang geherrscht. Niemand von den Prälaten wollte als „Gegner des Papstes“ dastehen.

Die Kardinäle Wuerl und McCarrick versuchten wegen der Mißstimmung auch noch die Zahlung der verbleibenden 12 Millionen möglichst rasch über die Bühne zu bringen. Sie argumentierten mit einer „Notlage“, in der sich das Krankenhaus befinde, weshalb eiliges Handeln dringend notwendig sei. Als die Laien in Erfahrung brachten, daß der Vatikan in Wirklichkeit noch nicht einmal die acht Millionen von August 2017 an das Krankenhaus weitergeleitet hatte, war der Unmut perfekt. Weitere Spender drohten mit Rückzug. Die Sache wurde so ernst, daß Kardinal Wuerl schließlich Papst Franziskus ersuchen mußte, auf die Überweisung der restlichen Summe zu verzichten.

Papst Franziskus reagierte verärgert und sagte den jährlichen Empfang für die Stiftung im März ab. Kein Geld, keine Audienz.

„Das ist Klerikalismus“, schrieb der Catholic Herald.

Der „Papst der Armen“ schlug den Spendern die Tür vor der Nase zu, als er nicht bekam, was er wollte. Und was er wollte, war nicht für die Armen, sondern zur Bereinigung einer schuldhaften, korrupten Mißwirtschaft.

Das erklärt, warum ein Laie unter den Stiftungsräten als einer der maßgeblichen Organisatoren von The Better Church Governance Group gilt. Diese Gruppe versammelte sich am 1. Oktober an er Katholischen Universität in Washington und beschloß mehr als 1,2 Millionen Dollar einzusetzen, um alle wahlberechtigten Kardinäle zu durchleuchten. Damit solle ein weiterer Fall McCarrick verhindert werden. Nicht so deutlich gesagt, aber offenbar gemeint war, daß auch ein weiterer Fall Bergoglio vermieden werden sollte, nämlich die Wahl eines Papstes, von dem kaum jemand etwas wußte, weder was er denkt noch für welches Kirchenverständnis er steht.

McCarricks Interessenskonflikt

Die Anwesenheit McCarricks im Stiftungsrat könnte noch ein rechtliches Nachspiel haben. McCarrick, damals noch Kardinal, nahm zwischen Juni 2017 und April 2018 an allen vier Sitzungen des Stiftungsrates teil, in denen es um den 25-Millionen-Dollar-Zuschuß von Papst Franziskus ging.

McCarrick unterstützte den päpstlichen Wunsch mit Nachdruck, wie verschiedene Quellen bestätigten. Mit Ausnahme der Juni-Sitzung stand er während der anderen drei Sitzungen bereits unter Ermittlung. Der Anstoß dazu kam wenige Wochen vor der Juni-Sitzung. Spätestens seit Oktober 2017 wußte McCarrick, laut First Things, daß gegen ihn ermittelt wird. Er stimmte jeweils für die Geldüberweisungen an den Vatikan. Seine Kardinalswürde, und damit seinen Sitz im Stiftungsrat, verlor er erst am 28. Juli 2018.

Damit steht die Frage im Raum, ob und welche Rolle die Geldflüsse für seine Position im Vatikan spielten. First Things spricht von einem „schwerwiegenden Interessenskonflikt“. Gegen McCarrick wurde von der Stelle ermittelt, für die er Geldzuwendungen beschloß. Durfte er dafür im Gegenzug auf Milde hoffen? Galt das auch schon in den Jahren zuvor, seit er 1988 die Stiftung gründete und ab 1990 Gelder nach Rom fließen ließ?

Laut First Things könnte er auch in Konflikt mit der Rechtsordnung des Staates Pennsylvania geraten sein. Um steuerbefreit zu sein, müssen wohltätige Organisationen bestimmte Auflagen erfüllen, unter anderem eine Überprüfung, ob der Verwendungszweck der gewährten Mittel eingehalten wird. Zudem hätte, so die Meinung von Juristen, McCarrick wegen des Interessenkonfliktes seinen Sitz im Stiftungsrat ruhend stellen müssen oder zumindest nicht an den Abstimmungen teilnehmen dürfen. Er könnte gegen geltendes Recht verstoßen haben. Damit könnten auch die Beschlüsse angefochten und der Vatikan zur Rückzahlung der bereits überwiesenen 13 Millionen Dollar veranlaßt werden.

Kardinal Pells Abgang aus Rom

Zeitlich fällt der päpstliche Wunsch, den Kardinalstaatssekretär Parolin im Juni 2017 Kardinal Wuerl mitteilte, mit dem Abschied von Kardinal George Pell aus Rom zusammen. Pell verließ im selben Monat den Vatikan und kehrte nach Australien zurück, um sich gegen Vorwürfe im Zusammenhang mit sexuellem Mißbrauch zu verteidigen. An er Römischen Kurie war er Präfekt des neuerrichteten Wirtschaftssekretariats. Formal gesehen ist er es immer noch, allerdings derzeit außer Dienst. Pell haftet nicht nur der Ruf eines ernsthaften Verfechters der Nulltoleranz an, sondern auch der eines guten Verwalters. Dadurch geriet der frühere Erzbischof von Sydney schnell in Konflikt mit alten Seilschaften im Vatikan, die die keine Einmischung in ihre Finanzen duldeten.

Besonders häufig fiel dabei der Name von Kardinal Domenico Calcagno, Präfekt der Apostolischen Güterverwaltung (APSA). Papst Franziskus nahm auf diese Kreise, die kein Hehl daraus machten, ihn gewählt zu haben, mehr Rücksicht als auf Kardinal Pell, der nicht zu den Bergoglianern gezählt wird. Die Zuständigkeiten des Wirtschaftssekretariats wurden von Franziskus wieder stark beschnitten, bevor sie überhaupt angewandt werden konnten. Zu Pells Abgang aus Rom schrieb der US-Vatikanist Edward Pentin:

„Je länger Kardinal Pell von Rom fern ist, desto wahrscheinlicher ist es, daß das finanzielle Fehlverhalten der ‚alten Garde‘ anhält und die Finanzreformen, an denen Pell gearbeitet hat, weiter ins Stocken geraten“.

McCarrick und sein Kreis

Nicht nur die Mitgliedschaft und die Rolle von McCarrick im Stiftungsrat The Papal Foundation erscheint aus heutiger Sicht problematisch. Das gilt für mindestens zwei weitere Kirchenvertreter, die führende Positionen in der Stiftung innehatten – zum Teil bis vor wenigen Tagen.

McCarrick, dessen homosexuelles Doppelleben vom Erzbischof Carlo Maria Viganò, dem ehemaligen Nuntius in den USA, als „pervers und diabolisch“ bezeichnet wurde, war Gründungspräsident der Stiftung und blieb es viele Jahre lang bis zu seiner Kardinalserhebung 2001.

Bis zum 18. September 2018 war Msgr. Michael Bransfield, der Bischof von Wheeling-Charleston, Stiftungspräsident. Sein Lebensweg ist eng mit dem McCarricks verbunden. Sein Protegé Bransfield wurde Rektor der Basilika des National Shrine of the Immaculate Conception in Washington. Bransfield hatte diese prestigeträchtige Position bis zu seiner Bischofsernennung inne, die im Dezember 2004 in den letzten Lebensmonaten von Papst Johannes Paul II. erfolgte. Als Stiftungspräsident war McCarrick sein Vorgänger. Im Zusammenhang mit dem Fall McCarrick wurden im Pennsylvania-Report auch Vorwürfe gegen ihn erhoben. Am 18. September 2018 nahm Papst Franziskus seinen Rücktritt an, offiziell aus Altersgründen, inoffiziell wegen der Vorwürfe. Mit seinem Rücktritt gab der Vatikan bekannt, daß Ermittlungen wegen sexuellen Fehlverhaltens und Mißbrauchs eingeleitet wurden.

Die Stiftung löschte seinen Namen sofort von ihrem Internetauftritt.

Der dritte Name ist der von Thomas Benestad, der von 1988–2001 erster Geschäftsführer der Papststiftung war. Auch ihm wird im Pennsylvania-Report sexueller Mißbrauch vorgeworfen. Der Vatikan hat ihn vom Priestertum suspendiert. 2014 wurde er aber, weil in den USA ein Mißbrauchsfall verjährt war, wieder in seine priesterlichen Rechte eingesetzt. Heute lebt er in Florida, in einer Diözese, die ihm allerdings die Ausübung des priesterlichen Dienstes verweigert.

Über der Stiftung liegt der Schatten McCarricks und seiner Homo-Seilschaften. Dabei geht es auch um den Verdacht, sich seine Position in der Stiftung eigennützig dienstbar gemacht zu haben.

Alle Seiten sind sich der Bedeutung und des Einflusses der Stiftung bewußt. Es besteht aber kein Zweifel, daß derzeit jene katholischen Kreise in den USA den Aufstand proben, die es leid sind, aus Rom als „religiöse Rechte“ diskreditiert und angefeindet zu werden, während sie mit wachsendem Mißmut das Pontifikat von Franziskus beobachten und erleben müssen, wie das Ansehen der ganzen Kirche mit Schmutz besudelt wird, von Personen, die Franziskus besonders nahestehen. In diesem aufgebrochenen Konflikt geht es auch um The Papal Foundation.

Unbekannt ist auch, wer Papst Franziskus überzeugen konnte, bei der US-Stiftung den 25-Millionen-Zuschuß zu beantragen.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Riposte Catholique/The Papal Foundation/IDI (Screenshots)