Die Geschichte schreiben bekanntlich die Sieger, gestern wie heute. Zum Weltfrauentag soll daher eines der zahlreichen unbekannten Kapitel der Geschichte berichtet werden: Die Geschichte eines kleinen Mädchens, das erst acht Jahre, einen Monat und 19 Tage alt war …

Am 11. Mai 1860 landete Giuseppe Garibaldi mit seinem „Zug der Tausend“ auf Sizilien, um die Insel im Zuge des italienischen Risorgimento für ein geeintes Italien zu erobern. Die Geschichte des Freimaurerregiments, das mit der italienischen Einigung aufgerichtet wurde, wird ebensowenig erzählt wie die Geschichte der Repression, die sich gegen jene richtete, die sich diesem Regiment widersetzten (ob Loyalisten oder Katholiken). Die katholischen Orden wurden aufgehoben und die Klöster vom Staat eingezogen. Die Gegner des Regimes wurden als „Briganten“ (Banditen) verächtlich gemacht. Die Kirchenfeindlichkeit war keine Randerscheinung, sondern konstitutives Element der neuen Ordnung, die Verfolgung von Priestern kein situationsbedingter Zufall, sondern Teil des Systems. Häufig waren sie die ersten Opfer von Repressalien.

Garibaldis „Zug der Tausend“

Die Insel Sizilien war seit 1130 ein eigenständiges Königreich, wenn auch seit 1816 real mit dem Königreich Neapel zum Königreich Beider Sizilien vereinigt. Es wurde seit 1700/1735 von einer Nebenlinie der Bourbonen, des französischen Königshauses regiert.

Garibaldis Operation wurde vom Königreich Sardinien-Piemont unterstützt und von der Vereinigten Großloge von England finanziell gefördert, die den Kirchenstaat beseitigen wollten. Kriegsschiffe der Royal Navy sicherten die Landung von Garibaldis Schiffen in Marsala. Die Handelsbeziehungen zwischen den Beiden Sizilien und Großbritannien hatten sich verschlechtert, vor allem ging es London um die Vorherrschaft im Mittelmeer. Neapel verfügt damals über die größte Mittelmeerflotte.

Garibaldi rief sich zum Diktator von Sizilien aus. Der erst seit wenigen Monaten regierende, 24 Jahre alte König Beider Sizilien, Franz II. von Bourbon-Sizilien, erwies sich als unerfahren und der Lage nicht gewachsen. Das zahlenmäßig überlegene Heer Beider Sizilien unterlag durch ebenso ungeschicktes wie unentschlossenes Handeln.

Am 17. März 1861 wurde unter Führung des savoyischen Königs von Sardinien das Königreich Italien ausgerufen, dem beide Sizilien eingegliedert wurde. Mit unerbittlicher, teils grausamer Härte wurde nach piemontesischem Vorbild und Gesetz die innere Vereinheitlichung Italiens zu einem Zentralstaat erzwungen.

Der Kampf gegen die „Briganten“

Vor 155 Jahren wurde die sizilianische „Brigantin“ Angelina Romano, ein erst acht Jahre altes Mädchen vom Königlichen Italienischen Heer an die Wand gestellt und exekutiert. Wer sich den neuen Machthabern widersetzte, wurde als „Brigant“ denunziert. Einen politischen Widerstand gegen die Einigung Italiens gab es offiziell keinen, nur einen „brigantaggio“ (Brigantentum). Bereits die französische Revolution und Napoleon verleumdeten 1789–1815 jede Opposition als „Brigantentum“.

Mit der italienischen Einigung wurde auch im ehemaligen Königreich Beider Sizilien die allgemeine Wehrpflicht eingeführt, die in Süditalien und auf Sizilien bis dahin unbekannt war. Gegen die Zwangsrekrutierung aller wehrfähigen jungen Männer erhob sich hartnäckiger, teils auch bewaffneter Widerstand gegen das „piemontesische“ Heer, wie das Königliche Italienische Heer zum Zeichen der Ablehnung im Süden weiterhin genannt wurde. Das italienische Heer wurde von weiten Teilen der Bevölkerung als Besatzungsarmee gesehen und benahm sich auch als solche. Der Widerstand zog sich jahrelang hin.

„Am Weltfrauentag soll daher an Angelina Romano erinnert werden, die erst acht Jahre alt, in Castellammare del Golfo bei Trapani von den ‚Befreiern‘ des Königlichen Italienischen Heeres am 3. Januar 1862 brutal getötet wurde“, so der Historiker Ettore Beggiato. Seit der Ausrufung des vereinigten Königreiches Italien waren erst wenige Monate vergangen. Die neuen Machthaber behaupteten zwar, die Vereinigung sei Ausdruck des „einstimmigen Volkswillens“ (Francesco Crispi) gewesen. Die Wirklichkeit sah jedoch anders aus. Das Volk regte sich an vielen Orten zum Widerstand. Ein Widerstand, der sich als unorganisierter Volksunmut äußerte, der auch in Gewalt umschlug. Gegen ein ausgebildetes, stehendes Heer hatte er keine Chance und wurde mit Härte niedergeschlagen.

Der Aufstand von Castellammare del Golfo

Auch auf Sizilien sollten mit Jahresbeginn 1862 die neuen Bestimmungen umgesetzt und alle jungen Männer ab dem Jahrgang 1840 für die Dauer von sechs Jahren zum Militärdienst eingezogen werden. Die reiche Oberschicht, die „Cutrara“, hatte sich mit den neuen Machthabern gutgestellt und kaufte sich ihre Söhne frei, während die Söhne der anderen eingezogen werden sollten. Am 2. Januar 1862 ging auch in Castellammare del Golfo eine empörte Volksmenge auf die Straße und belagerte das in der Stadt eingerichtete Musterungsamt und die Häuser der Cutrara. Der Leiter des Amtes und der Kommandant der örtlichen Nationalgarde wurden nach einem provokanten Wortwechsel, bei dem letzterer mit dem Einsatz von Waffengewalt gegen das Volk gedroht hatte, von der Menge gelyncht.

Gegen die Erhebung wurde ein Bataillon Bersaglieri mobilisiert und von zwei Booten der Kriegsmarine unterstützt. Die Menschenmenge wurde gewaltsam auseinandergetrieben. Sechs Bewohner der Stadt wurden gefangengenommen und zur Abschreckung hingerichtet. Die „Wahllosigkeit“ täuschte. Die Abschreckung sollte ihre Wirkung nicht verfehlen. Daher wurde auch der Pfarrer des Ortes, Don Benedetto Palermo, an die Wand gestellt und exekutiert. Der Priester war damals 43 Jahre alt. In einer noch im selben Jahr erschienenen Rechtfertigungsschrift der Sieger wurde er als „Brigantenpfaffe“ bezeichnet. Für das kirchenfeindliche Freimaurerregiment, das im vereinigten Königreich Italien herrschte, war die Hinrichtung von Priestern kein Problem, sondern eine Genugtuung. Der Klerus galt als intellektuell gefährlicher Gegenpart. „Drei Kugeln in den Bauch wurden ihm verabreicht“, wie es abschätzig in der zeitgenössischen Rechtfertigungsschrift des örtlichen „Cutrara“ Giuseppe Calandra heißt.

Die anderen Hingerichteten waren:

Mariano Crociata (30)

Marco Randisi (45)

Anna Catalano (50)

Antonino Corona (70)

Angelo Calamia (70)

Im Totenbuch der Pfarrkirche von Castellammare del Golfo wurde kein Zweifel gelassen, wer für ihren Tod verantwortlich ist:

„interfecta fuit a militibus Regis Italie“.

Als die Hinrichtungen erfolgt waren, hörte man nur mehr das Weinen eines Kindes, des gerade einmal acht Jahre alten Mädchens Angelina Romano (geboren am 5. November 1853). Es war das Weinen eines verstörten Kindes, das terrorisiert war von der schrecklichen Gewalt, deren Zeugin es geworden war. „Aber das Gesetz der Eroberer kennt kein Erbarmen und die kleine Angelina wurde ergriffen, an die Wand gestellt und hingerichtet. Dieses Kind muß eine zu fürchtende Brigantin gewesen sein“, so Beggiato. Artikel 3 des Gesetzes über den Ausnahmezustand sah vor, daß jeder, der im Rahmen von Widerstand „auf den Straßen ergriffen“ wurde, hingerichtet werden konnte. Angelina Romano war nur ein Kind.

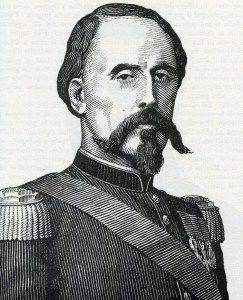

Der Freimaurer General Pietro Quintini

Den Erschießungsbefehl erteilte General Pietro Quintini, ein überzeugter Garibaldiner, der seine Karriere in der Armee des Kirchenstaates begonnen und es dort bis zum Major gebracht hatte. Er hatte sich geheim jedoch der Freimaurerei angeschlossen und stellte sich 1848 an die Seite Giuseppe Mazzinis und gegen den Papst. Nach dem Scheitern des Aufstandes trat er in den Dienst der piemontesischen Armee ein. In Turin setzte er seine Logenarbeit fort. Bekannt wurde er als „Infamer Oberst“, als er 1861 89 Soldaten und Offiziere der Armee des Königreiches Beider Sizilien, die sich ergeben hatten und in einer Kirche eingesperrt worden waren, hinrichten ließ. In Süditalien wurde er als „Experte für Repression“ eingesetzt, bis er 1865 bei einem Sturz vom Pferd ums Leben kam.

Von der acht Jahre alten Angelina Romano, von Don Benedetto Palermo und den anderen Hingerichteten findet sich nichts in den offiziellen Geschichtsbüchern Italiens und nichts in den Geschichtsbüchern an den Schulen. „Auch nichts in der ‚Geschichte‘ der Frauenbewegung, die natürlich ideologisch anders gestrickte Frauen ehren und ihrer gedenken muß“, so der Historiker Beggiato.

Eine Stadt durchbrach jüngst die Mauer des Vergessens und des Schweigens. In der kalabrischen Stadt Vibo Valentia wurde an das Massaker von Castellammare del Golfo erinnert, und eine Straße nach der kleinen Angelina Romano benannt. Es ist nicht irgendeine Straße. Die Straße war zuvor nach General Enrico Cialdini benannt, der sich zahlreicher Massaker des Königlichen Italienischen Heeres in Süditalien und auf Sizilien schuldig gemacht hatte. Die Umbenennung kommt einem Paradigmenwechsel gleich.

General Cialdini und das Massaker von Pontelandolfo und Casalduni

Cialdini stammte aus dem habsburgischen Herzogtum Modena, das zum Zeitpunkt seiner Geburt, 1811, gerade Teil des Napoleonischen Vasallenkönigreiches Italien war. Als Medizinstudent in Bologna nahm er 1831 an den Revolten gegen den Kirchenstaat teil. Dann ging er nach Frankreich, später nach Portugal ins Exil. In Spanien kämpfte er gegen die katholischen Carlisten. 1848 nach Italien zurückgekehrt, nahm er in Lombardo-Venetien an den antiösterreichischen Aufständen teil und trat in die piemontesische Armee ein. 1860 gehörte er, wie Quintini, zu Garibaldis „Zug der Tausend“. Cialdini war im Exil in die Freimaurerei eingetreten. Garibaldi war Hochgradfreimaurer und wurde kurz darauf Großmeister des Großorients von Italien.

König Viktor Emanuel II. von Italien machte Cialdini 1861 zu seinem Statthalter im ehemaligen Königreich Beider Sizilien. Mit harten Repressalien unterdrückte er jahrelang jeden Protest. Hatte er dafür anfangs 22.000 Mann zur Verfügung, brauchte er dazu ab 1863 mehr als 100.000 Mann (zwei Fünftel der gesamten damaligen italienischen Armee). Zu den Massakern, die Cialdini anordnete, gehören jene von Pontelandolfo und Casalduni in Kampanien. Cialdini erteilte als Vergeltungsmaßnahme den Befehl beide Orte bei Benevent anzugreifen, alle Männer zu töten und die Orte niederzubrennen. In Casalduni konnten die Bewohner vorgewarnt werden und sich in Sicherheit bringen. Zehn aufgegriffene Personen wurden hingerichtet. Drei weitere, darunter zwei über 90jährige Eheleute, starben in den Flammen, als ihre Häuser niedergebrannt wurden. In Pontelandolfo wurden die Bewohner von den „Befreiern“ im Schlaf überrascht. Mehr als 400 Männer wurden hingerichtet, darunter an erster Stelle die Priester des Ortes. Frauen wurden nicht hingerichtet, aber vergewaltigt. Mehrere von ihnen starben an den Folgen der ihnen angetanen Gewalt. Mehr als 3000 Menschen wurden an jenem Tag obdachlos.

Über das Massaker von Castellammare del Golfo wie über die anderen Massaker wurde der Mantel des Schweigens gebreitet. Die liberale Oberschicht, die „Cutrara“, wie sie auf Sizilien genannt wurden, hatten sich mit den neuen Machthabern arrangiert, die Kulturschaffenden schwiegen aus demselben Grund, und die neuen Machthaber hatten erst recht keinen Grund, ihre Schandtaten zu verewigen. Durch die Arbeit eines örtlichen Historikers wurde nach der kleinen Angelina vor einiger Zeit auch in ihrer Heimatstadt eine Straße benannt.

„Es wäre gut, wenn man an den Schulen auch an das Schicksal der kleinen Angelina Romano erinnern würde, die keine Schulbank drücken durfte“, so Ettore Beggiato.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Wikicommons/Castellammare del Golfo (Screenshots)

Danke für diesen Artikel!

Eine wahrhaft alternative Geschichtsschreibung ist, wie man an den geschilderten Greuel der geschichtspolitischen Sieger (zumindest der vorläufigen) sieht, klarerweise ein Desiderat ersten Rangens.

Danke für diesen Beitrag! Wie wahr: die Geschichte schreiben die Sieger. Zu allen Zeiten. Und sie legen auch fest, wer die jeweilige Auseinandersetzung verschuldet hat. Und welche Völker gut und welches böse ist. Und dass jedes Hinterfragen dieser Festlegung erneut ein Vergehen sei.

Justi epulentur.

Das Schicksal der kleinen Angela trifft tief- besonders weil die menschen dort Brigands, „briganti“, genannt werden.

Der Urgroßvater meines Urgroßvaters hat 1798–1799 in dem großen Aufstand der flämischen Bauern gegen die französische Revolutionstruppen („Boerenkrijg“) als einer dieser Brigands gekämpft und Unterschlupf verliehen.

Sein Sohn wurde übrigens von einem Untergrundpriester getauft, einem Verwandtem; kontinuierlich auf der Flucht aber ganzzeitig pastoral wirkend, kam er nach Wien und zog noch weiter nach Ungarn, wo er in 1812 starb.

Anche Deus nunca seras eroe anonimo