Mit einem Tabu befaßt sich der österreichische Theologe und Philosoph Wolfram Schrems in seinem jüngsten Gastkommentar, nämlich dem Tabuthema der Konversion von Juden zur Katholischen Kirche. Was eigentlich auf den ersten Blick ganz einfach aussieht, ist zu einer risikoreichen Gratwanderung auf Berghängen mit Steinschlaggefahr, zahlreichen abschüssigen Stellen und bedrolichen Felsklüften geworden zu sein. Kirchenintern scheint ein Denkverbot um sich zu greifen, leise, schleichend, meist unausgesprochen. Zu spüren bekommt es, dann allerdings heftig, wer sich nicht daran halten mag. Soll man sich daran halten oder liegt dem Denkverbot ein grundsätzlicher Denkfehler zugrunde. Dieser Frage geht der Autor anhand eines in den USA erschienenen Buches nach.

Zuletzt wurde von Wolfram Schrems in diesem Forum der Aufsatz Was will Kardinal Schönborn eigentlich? – Neues von der Zerstörung der Kirche von innen – Oder: Wo der Schuh drückt veröffentlicht.

.

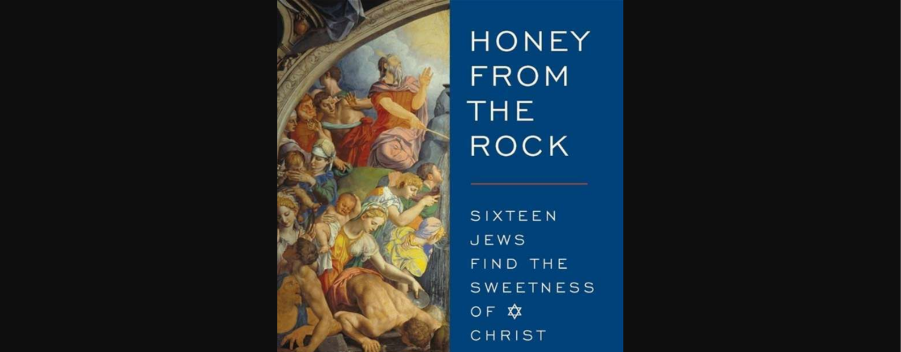

Honey from the Rock. Sixteen Jews Find the Sweetness of Christ – Eine Buchbesprechung zu einem tabuisierten Thema

Gastkommentar von Wolfram Schrems*

Anläßlich der in häufig wiederkehrenden Intervallen – zuletzt etwa Mitte Oktober d. J. – kampagnisierten Diskussionen um bzw. Verleumdungen von Papst Pius XII. und dessen Seligsprechungsprozeß, anläßlich der damit in Zusammenhang stehenden heillosen Verwirrung in einem sensiblen Thema und anläßlich beklagenswerter rezenter Vorgänge innerhalb der Kirche soll hier eine relativ rezente, aber vor allem inhaltlich überaus bemerkenswerte und in ihrer Tragweite kaum zu überschätzende, in den USA erschienene Publikation gewürdigt werden.

Dabei geht es eigentlich um eine Selbstverständlichkeit. In Zeiten allgemein anerkannter und außerordentlich weit interpretierter „Religionsfreiheit“ sollte es für einen suchenden und geistig wachen Menschen kein Problem sein, seiner Einsicht zu folgen und eine Konversion zu vollziehen. Allerdings sind die Konvertiten dem zeitgenössischen kirchlichen Leben irgendwie peinlich geworden, dem weltlichen Denken erscheinen sie als skurril und pathetisch. Beispielhaft dafür ist, wie etwa Christian Heidrichs profundes und umfangreiches Buch Die Konvertiten – Über religiöse und politische Bekehrungen (Hanser, München/Wien, 2002) eine gewisse Unruhe im Feuilleton ausgelöst hatte, frei nach dem Motto: „Haben wir das gebraucht? Ist das wirklich ein Thema?“ Die Konvertiten zeigen aber durch ihren oft sehr teuer erkauften Schritt, daß es eben nicht egal ist, woran man glaubt.

Ein Tabuthema

Unter allen Tabuthemen unserer Tage ist jedoch ein Religionswechsel der brisanteste: die Konversion von Juden zur Katholischen Kirche. Zu erfolgreich war die durchgeführte Verdunkelung des Evidentesten, nämlich der inneren Ausrichtung des Alten Bundes auf den „Neuen Bund“ (Jer 31, 31–34).

Das Karfreitagsgebet der Kirche für die Juden wurde durch die generelle Rehabilitierung des altüberlieferten Meßritus im Jahr 2007 zum Ärgernis: Ein Gebet als Politikum? Die Verkündigung des christlichen Glaubens unter Juden wurde von jüdischer Seite mit emotionalen und zeitweilig abwegigen Worten verurteilt und seitens der Kirche praktisch eingestellt.

Seit Jahrzehnten hört man aber gleichzeitig seitens desselben kirchlichen Lehramtes und der akademischen Theologie, daß das Neue Testament im Alten wurzle und daß die Kirche ohne Judentum gar nicht zu verstehen sei, daß also beides jeweils zusammengehöre. Die einschlägige Konzilserklärung Nostra aetate (1965) ist, näher betrachtet, ein mühsamer Kompromiß konträrer Positionen und alles andere als ein verständlicher und stimmiger Text.

Die Verwirrung ist also groß, das Thema tabuisiert, die Sachkenntnis nicht immer vorhanden.

Dem schafft die gegenständliche Publikation Abhilfe.

Ein Strom von Konvertiten

Eine eindrucksvolle Liste von zum Teil prominenten jüdischen Konvertiten im 19. und 20. Jahrhundert belegt das Selbstverständlichste und Offenkundigste, nämlich, daß die Verkündigung der alttestamentlichen Propheten zu Jesus Christus führt und daß die innere Logik der hebräischen Bibel die Zuwendung zum menschgewordenen Logos, der „in sein Eigentum kommt“ (Joh 1, 11), nahelegt.

Damit soll übrigens nicht geleugnet werden, daß die Motivation der Konvertiten im deutschen Sprachraum des späten 19. Jahrhunderts und danach oft nicht immer rein religiös gewesen sein wird. Der Wunsch, in einer mehrheitlich formell christlichen (katholischen oder protestantischen) Gesellschaft (vermeintlich oder wirklich) „dazuzugehören“ oder die Absicht, gesellschaftlichen Ressentiments auszuweichen und den Aufstieg nicht zu behindern, mag oft ausschlaggebend oder in verschiedenen Anteilen doch „dazugemischt“ gewesen sein. (Am Beispiel Edmund Husserls z. B. kann man auch den Fall studieren, daß eine eher äußerlich abgewickelte, protestantische, Taufe später zu einem tiefer erfaßten Glauben führt. Darüber Prälat Johannes Oesterreicher, s. u.) Die Frage des Assimilationswillens ohne religiösen Glauben würde für eine gründlichere historische Studie berücksichtigt werden müssen.

Hier ist aber, vom Buch vorgezeichnet, die aus rein religiösen Gründen vollzogene Konversion Thema. Diese zeichnet sich dadurch aus, daß sich die betreffenden Menschen, ihren Schritt oft sehr viel kosten lassen, bis hin zu einem Bruch mit ihrer Familie oder der Beendigung der Berufslaufbahn. Diese Art der Konvertiten betätigt sich dann auch selbst missionarisch – und liegt ihrer Umgebung anfänglich manchmal etwas aufdringlich in den Ohren. „Konvertiten sind lästig“, wie der bekannte Ex-Kommunist und Konvertit André Frossard („Gott existiert – Ich bin ihm begegnet“, 1969) selbst einmal sagte.

Zurück zur historischen Einordnung:

Das II. Vatikanische Konzil hat zwar, wie oben gesagt, eine gewisse Diskontinuität in die kirchliche Lehre gebracht („gewisse“ deswegen nur, weil niemals formell ein Glaubensinhalt bzw. ein Dogma revidiert wurde) – ob das aber den Strom an Konvertiten reduziert hat, kann hier nicht erhoben werden. Er ist jedenfalls nicht versiegt.

Die gewissermaßen größtmögliche Konversion ist von der Religion der Ablehnung des menschgewordenen Logos hin zum Glauben an ebendiesen. Daher ist sie auch die aufsehenerregendste – bezeichnenderweise auch bei laut verkündeter und geforderter Religionsfreiheit und in einem angeblich so religionsindifferenten Zeitalter.

Roy Schoeman – ein hebräischer Katholik

Wenden wir uns daher dem Autor (bzw. eigentlich Kompilator) des jetzt vorzustellenden Buches zu: Roy Schoeman ist der Sohn deutsch-jüdischer Eltern, die der Verfolgung durch die Nazis entkamen, die Mutter nur sehr knapp. Er wuchs in einer suburb von New York City auf und studierte das Judentum bei prominenten Rabbinern. Er absolvierte Studien am Massachusetts Institute of Technology und an der Harvard Business School. 1992 wurde er nach intensiven geistlichen Erfahrungen und einigen Wirrungen durch Taufe und Firmung in die Katholische Kirche aufgenommen. Sein erstes Buch Salvation is from the Jews: The Role of Judaism in Salvation History from Abraham to the Second Coming (2003) wurde 2007 auf Deutsch publiziert: Das Heil kommt von den Juden: Gottes Plan für sein Volk (Sankt Ulrich Verlag, Augburg).

„Honey from the Rock“ – Honig aus dem Felsen, der Titel dieses Buches, bezieht sich auf Psalm 81, 16: Gott werde sein Volk, wenn es auf ihn hörte, „mit Honig aus dem Felsen sättigen“. Die im Buch vorgestellten sechzehn Konvertiten bekennen, in Christus diese „sweetness“ gefunden zu haben.

Der Titel spielt formal übrigens auf ein älteres Buch mit Portraits von jüdischen Konvertiten an. Im Jahr 1952 brachte der Konvertit und Priester Prälat Johannes Oesterreicher (1904 – 1993) sein berühmtes Werk Walls are Crumbling – Seven Jewish Philosophers Discover Christ mit sieben Porträts jüdischer Denker, die Christus „entdeckt“ haben und von denen einige auch die Taufe angenommen haben, heraus (dieser Titel bezieht sich seinerseits auf den Epheserbrief des Apostels Paulus, demgemäß Christus durch seinen Tod „die trennende Wand der Feindschaft“ zwischen Juden und Heiden niedergerissen hat: Eph 2, 14). Zu nennen ist in diesem Zusammenhang auch der interessante Sammelband von Univ.-Prof. Prälat Ferdinand Holböck, Wir haben den Messias gefunden. Die selige Edith Stein und andere Judenkonvertiten vor und nach ihr, Salzburg 1986, 2. Aufl., 1987.

Schoeman präsentiert die historischen Personen Alphonse Ratisbonne, Hermann Cohen (P. Augustinus Maria vom Heiligsten Sakrament), David Goldstein, Sonia Katzmann (Sr. Mary Samuele), Charlie Rich, Redemptoristen-Pater Arthur B. Klyber und den Rabbiner Eugenio Israele Zolli. Portraitierte Zeitgenossen sind Ronda Chervin, David Moss, Rosalind Moss, Judith Cabaud, Marilyn Prever, Pater Peter Sabbath, Steven Block, Bob Fishman und Schoeman selbst. Meist kommen sie selbst zu Wort, manche Informationen sind vom Kompilator.

Ein breites Spektrum an Charakteren kommt dabei zum Ausdruck. Alle sind zwar intelligente und ernsthafte Menschen, einige sogar eher schwerblütig, manche sind humorvolle Geister mit Schalk und Witz – manche kennen beides. Auffällig ist, daß in allen Portraits ausgesprochen sympathische Persönlichkeiten zum Vorschein kommen.

Beispielhaft soll aus jeder der beiden Gruppen, der historischen bzw. der zeitgenössischen Personen, eine vorgestellt werden:

Der „Rabbi von Rom“ während des Pontifikates von Papst Pius XII. und der deutschen Besetzung Roms

Der vielleicht prominenteste Konvertit ist Eugenio Pio Zolli (geborener Israel Anton Zoller), der „Rabbi von Rom“ (so auch die deutsche Ausgabe seiner auf Englisch erschienenen Autobiographie Before the Dawn, ital. Prima dell‘ alba). Er wurde 1881 in Brody, Österreichisch-Galizien, heute Ukraine, geboren und nach Lebensstationen in Wien, Triest und Padua 1938 zum Oberrabbiner Roms ernannt.

Sein Weg in die Kirche führte nach vielem Nachdenken, Studieren und Meditieren von Kindheitstagen an über eine außerordentliche innere Erfahrung während seiner Zeit als Rabbiner:

„Es war am Versöhnungstag im Herbst 1944 und ich stand einer religiösen Zeremonie im Tempel vor. Der Tag neigte sich und ich war völlig alleine inmitten einer großen Zahl von Menschen. Ein Gefühl stellte sich ein, als würde Nebel in meine Seele ziehen. Er wurde immer dichter und ich verlor völlig den Kontakt zu den Menschen und Dingen um mich herum. Und genau dann sah ich mit meinem inneren Auge eine ansteigende Wiese in saftigem Grün. In dieser Wiese sah ich Jesus Christus, weißgekleidet und über seinem Haupt den blauen Himmel. Ich erfuhr den größten inneren Frieden. (…) In meinem Herzen fand ich die Worte: ‚Du bist zum letzten Mal hier‘. Ich erwog sie mit der größten Gelassenheit meiner Seele.Die Antwort meines Herzens war: So ist es, so soll es sein, so muß es sein. (…) Einige Tage später gab ich meine Stellung in der Israelitischen Gemeinde auf und ging zu einem relativ unbekannten Priester, um Unterricht zu bekommen. Einige Wochen vergingen bis zum 13. Februar, als ich das Sakrament der Taufe empfing und in die Katholische Kirche, den Mystischen Leib Christi, eingegliedert wurde.“ (Der „relativ unbekannte Priester“ war übrigens der Jesuit P. Paolo Dezza, der 1981 zum Delegaten Papst Johannes Pauls II. für den unter dem Generalat von P. Pedro Arrupe in einen rapiden Niedergang geführten Jesuitenorden ernannt und 1991 zum Kardinal kreiert werden sollte.)

Er wurde zusammen mit seiner zweiten Frau (die erste war 1917 verstorben) getauft (die Tochter Myriam folgte ein Jahr später) und nahm als Taufnamen den von Papst Pius XII. und dessen Papstnamen an. Damit wollte er dem Papst, der unermeßliche und risikoreiche Leistungen zur Rettung der römischen Juden erbracht hatte, Dankbarkeit und Verehrung erweisen. Zolli wurde aus der Synagoge ausgestoßen, die Zeitschrift der Israelitischen Gemeinde erschien mit Insignien der Trauer.

Aufgrund der massiven und hochemotionalen Kritik an seinem Schritt fragte er sich: „Ist die Konversion eine Untreue, eine Untreue gegenüber dem zuvor bekannten Glauben?“, worauf er die Antwort gab: „Glaube ist eine Anhänglichkeit, nicht an eine Tradition, eine Familie oder einen Stamm, nicht einmal an ein Volk. Es ist eine Anhänglichkeit unseres Lebens und unserer Taten an den Willen Gottes, wie er jedem in der Intimität des Gewissens geoffenbart wird. Konversion besteht in der Antwort an einen Ruf Gottes.“

Nach Jahren akademischer Tätigkeit als Professor für Bibelwissenschaft starb er am 2. März 1956, dem 80. Geburtstag seines großen Freundes, Papst Pius XII.

Bezeichnend ist, daß diese bemerkenswerte Geschichte heutzutage sowohl in kirchlichen als auch säkularen Kreisen weitestgehend unbekannt ist. Weder Papst Johannes Paul II. noch Papst Benedikt XVI. nannten, soweit dem Rezensenten bekannt, jemals seinen Namen.

Damit zu den Zeitgenossen:

Eine Konvertitin mit Humor

Der humorvollste Beitrag im Buch ist der von Marilyn Prever, die ihre Odyssee durch Sekten und Gruppen pointenreich und mit souveräner Selbstironie schildert: Vom Sh’ma Yisrael zu Hare Krishna zu Ave Maria. Geben wir ihr selbst das Wort:

„Zuerst lebten wir in der 57. Straße [Brooklyn, New York], die italienisch und – natürlich – katholisch war. Die Katholiken waren sehr nett zu uns (…). Jeder hat sich förmlich ein Bein ausgerissen, um gegenüber unserer Religion Respekt zu zeigen – obwohl wir gar keine hatten. (…) Die einzig negative Erfahrung, die ich mit Katholiken hatte, war, als mich jemand aus dem italienischen Freundeskreis schlug, weil ich ‚Christus getötet‘ hätte. ‚Das war nicht ich, das war mein Opa!‘, antwortete ich, aus einem vagen Wissen heraus, daß es zwischen unseren Vorfahren Schwierigkeiten gegeben hatte. Aber das waren Erwachsenenprobleme. Wir waren am nächsten Tag schon wieder Freunde.“

Die Krise der Pubertät führt sie in die Rebellion gegen die Gedankenwelt der Eltern, die Lektüre von Freud, Darwin, Nietzsche und Bertrand Russell stürzt sie in eine Krise. Heirat und die Ankunft ihrer Kinder können die nagende Frage nach dem Lebenssinn nicht beantworten. Sie übersiedelt mit ihrer Familie ins hl. Land: „Ich werde trotzdem eine Sache über unsere Zeit in Israel erwähnen: Ich bin dort echt religiös geworden. Ich wurde Buddhistin.“

Das konnte natürlich nicht lange halten. Die Wende kam nach exzessiver Lektüre: „Ich denke, das, was mich rettete (unter der Gnade Gottes), waren Bücher. (…) Die buddhistischen und hinduistischen Schriften – wenigstens soweit ich sie verstand, was nicht viel war – gaben mir wenigstens eine Idee davon, was ein ernsthaftes, diszipliniertes und auf das Eine konzentrierte Leben sein soll. Sie bestätigten für mich die grundlegende Moralität des Naturgesetzes, das ‚in unsere Herzen geschrieben ist‘. (…) Die Autoren, die mich schließlich nach Hause in die Kirche führten, waren im wesentlichen drei: C. S. Lewis, G. K. Chesterton und die hl. Teresa von Avila. (…) Juden scheinen eine spezielle Nähe zur hl. Teresa zu haben, vielleicht, weil sie selbst teilweise jüdischer Abkunft war.“

Marilyn Prever und ihr Mann kommen über die Vermittlung einer evangelikalen Gemeinde zum Glauben an Christus, geraten aber dann in die Sekte der „Kinder Gottes“. Danach wendet sich ihr Mann an eine chassidische jüdische Gemeinde, um mit ihnen über die Interpretation des Alten Testamentes zu diskutieren. Das Gespräch mit dem jüdischen Bibelexperten hat einen paradoxen Effekt: „Anstatt, daß es uns zurück ins Judentum geführt hätte, führte es uns schließlich zum katholischen Glauben, weil es uns veranlaßte, unsere Interpretation des Neuen Testamentes, besonders der paulinischen Briefe, in Frage zu stellen. Man hatte uns eine Lehre über die Beziehung von Gesetz und Gnade vermittelt, die angeblich paulinisch war – aber sie war voller Widersprüche. Zu dieser Zeit sagte uns ein ex-katholischer Freund etwas zu einer damit im Zusammenhang stehenden theologischen Materie, das mir im Bewußtsein haften blieb: Er sagte, wir interpretierten die Evangelien im Licht der Apostelbriefe und schlug vor, daß es umgekehrt sein sollte. Zu diesem Zeitpunkt stellten wir zu viele Fragen, wie man sich vorstellen kann, um noch in einer fundamentalistischen oder evangelikalen Kirche willkommen zu sein.“ Schließlich beschreitet die Familie, wenn auch auf zwei Gruppen aufgeteilt, den Weg in die Katholische Kirche. Dort erlebt sie so vieles, daß die Autorin noch weitere Publikationen ankündigt.

Unkenntnis des Glaubens und dessen Behebung

Was in dem Bericht heraussticht, ist ein Satz, der sich als symptomatisch für viele im Buch dargestellte Personen erweist. Frau Prever erzählt über die Unterweisung, die sie als Kind über die Bibel erhalten hat. Die Bedeutung und Tragweite dieser Geschichten wird ihr aber nicht vermittelt: „Es ist mir nie eingefallen, irgendjemand um eine Erklärung dieser Dinge zu bitten.“ Das ist der springende Punkt in mangelhafter religiöser Unterweisung, nicht nur im Judentum: Alles ist auf die Autorität der Autoritäten hin zu glauben, aber Inhalte, Zusammenhänge, Hintergründe, ja die innere Logik selbst, werden nicht erklärt. Als einzig wichtig wird es dargestellt, Bräuche einzuhalten – von wo die Bräuche kommen und ob sie ggf. weniger wichtig sind als zentrale Glaubensinhalte und Gebote, wird nicht thematisiert. Zu Recht sagen daher viele der portraitierten Personen auf die eine oder andere Weise, sie seien gar nicht „richtig“ jüdisch gewesen, was die Religion betrifft. Manche haben auch überhaupt nie praktiziert.

Was den Rezensenten doch verblüfft hat, ist eben die Tatsache, daß fast alle der genannten Konvertiten in Jugend und Erwachsenenalter nur oberflächliche oder gar keine Kenntnisse der Bibel hatten: Des Neuen Testamentes ohnedies nicht, aber auch des Alten Testamentes, der „hebräischen Bibel“, wie manche auch sagen, nicht. Man feierte Pessach, hielt vielleicht den Sabbat ein und beachtete die Speisevorschriften. Oder auch nicht. Worum es im Glauben Israels im Kern geht, wußte aber keiner.

Es ist also kein Charakteristikum der zeitgenössischen Katholiken alleine, daß sie sich in Glauben, Bibel und Tradition nicht auskennen. Der Weg zur Wahrheit führt aber über die Aneignung der Glaubensinhalte: „Wer die hl. Schrift nicht kennt, kennt Christus nicht“, sagte der hl. Bibelübersetzer Hieronymus. Hier aber sind Menschen, die wissen, wem sie geglaubt haben und von der nagenden Unruhe zum inneren Frieden gelangt sind.

Resümee

Es ist dem Kompilator des Buches und dem Verleger, dem Jesuitenpater Joseph D. Fessio, Gründer und Chef des Verlags Ignatiuspress, San Francisco, zu danken, diese interessanten und aussagekräftigen Biographien einem breiteren Publikum bekannt gemacht, damit ein Tabu überwunden und historisches Dunkel erhellt zu haben. Nicht zuletzt geht es auch, wie eingangs erwähnt, um die Ehre von Papst Pius XII. und die volle historische Wahrheit. Nur die Wahrheit kann frei machen.

Honey from the Rock – Sixteen Jews Find the Sweetness of Christ, compiled by Roy Schoeman, Ignatius, San Francisco, 2007. 289 Seiten. Leider (noch) keine deutsche Übersetzung: www.ignatius.com

* MMag. Wolfram Schrems, Linz und Wien, katholischer Theologe, Philosoph, kirchlich gesendeter Katechist, umfangreiche Vortrags- und Publikationstätigkeit