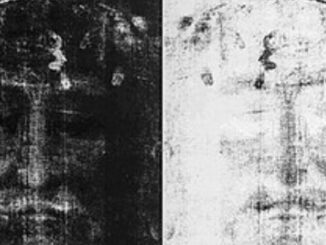

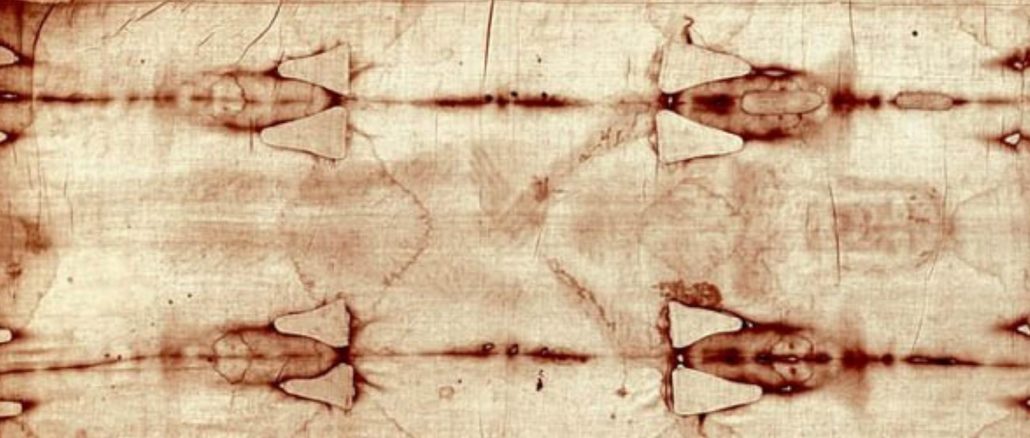

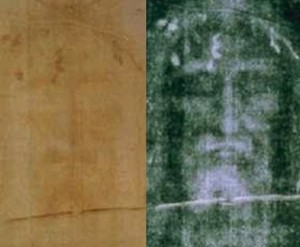

(Turin) Das Grabtuch von Turin ist für die Gläubigen eine Reliquie und daher Gegenstand der Verehrung. Laut katholischer Überlieferung handelt es sich um das Leinentuch, in das der Leichnam Jesu nach seinem Tod am Kreuz eingewickelt und in dem er in das Grab des Joseph von Arimathäa gelegt wurde. Das Evangelium überliefert, daß am dritten Tag ein Engel vor dem offenen Grab stand, obwohl es von Soldaten bewacht war. Christus war mit seinem Leib auferstanden. Im leeren Grab fand sich nur mehr sein Leichentuch.

(Turin) Das Grabtuch von Turin ist für die Gläubigen eine Reliquie und daher Gegenstand der Verehrung. Laut katholischer Überlieferung handelt es sich um das Leinentuch, in das der Leichnam Jesu nach seinem Tod am Kreuz eingewickelt und in dem er in das Grab des Joseph von Arimathäa gelegt wurde. Das Evangelium überliefert, daß am dritten Tag ein Engel vor dem offenen Grab stand, obwohl es von Soldaten bewacht war. Christus war mit seinem Leib auferstanden. Im leeren Grab fand sich nur mehr sein Leichentuch.

Das Leinentuch mit den Umrissen eines verwundeten Mannes fasziniert die Menschen und stellt die Wissenschaft nach wie vor vor große Rätsel. Kirchenferne tun sich besonders schwer damit. Der Faszination des Tuches können sie sich nicht entziehen. Eine übernatürliche Entstehung wollen sie aber nicht gelten lassen. Da kommen dann auch reichlich abstruse Theorien auf, wie jüngst die in einigen großen Medien verbreitete These, die Darstellung auf dem Tuch sei durch ein schweres Erdbeben entstanden.

Giulio Fanti, Professor für Technische Chemie an der Universität Padua veröffentlichte soeben zusammen mit Pierandrea Malfi ein neues Buch über das Turiner Grabtuch. Der Titel lautet: La Sindone: primo secolo dopo Cristo! (Das Grabtuch. Erstes Jahrhundert nach Christus!, Edizioni Segno, 425 Seiten, 20 Euro). „Dank eines Projekts der Universität Padua war es möglich, auf der Grundlage mechanischer und opto-chemischer Analysen alternative Datierungsmethoden für das Grabtuch von Turin zu entwickeln. Die Ergebnisse dieser Analysen ergaben Datierungen, die alle untereinander kompatibel sind und bei einer Schwankungsbreite von 250 Jahren als Mittelwert das Jahr 33 nach Christus ergeben.“ Vatican Insider führte mit Professor Giulio Fanti ein Interview.

Warum das Ausrufungszeichen im Titel?

Fanti: An sich eine Sinnwidrigkeit, weil meine Datierungen falsch sein könnten. Ich habe es jedoch absichtlich gesetzt als Antwort auf das, was nach der Radiokohlenstoffdatierung von 1988 geschehen ist, als die damals beteiligten Wissenschaftler ein „abschließendes“ Ergebnis veröffentlichten, das gewissermaßen nicht mehr diskutierbar sein sollte. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es aber nichts, was nicht diskutabel wäre. Und so war es dann ja auch. Sie lagen falsch. Die Wissenschaftler damals ließen sich vor einer Tafel fotografieren, auf der das Ergebnis ihrer Radiokohlenstoffdatierung stand, das mit einem Ausrufungszeichen versehen war. Als Antwort auf dieses Foto habe ich nun im Titel unseres Buches ebenso ein Ausrufungszeichen gesetzt: eine kleine Provokation.

Die Radiokohlenstoffdatierung von 1988 dekretierte, daß das Grabtuch aus dem Mittelalter stamme. Sie sagen, daß das nicht stimmt. Könnten aber nicht auch Ihre neuen Datierungen falsch sein?

Fanti: Wir wissen, daß die Radiokohlenstoffdatierung von 1988 falsch ist. Das wurde durch eine Reihe von Aufsätzen in internationalen Fachzeitschriften nachgewiesen. Die damalige Datierung ließ einige Aspekte außer Betracht, so auch das Phänomen eines Brandes. Nach den Analysen von 1978 und 1988 wurde das Grabtuch dem Monoterpen Thymol ausgesetzt, einem sehr starken Bakterizid, das jedoch den C‑14-Anteil vor allem auf alten Textilien verändert. Aus chemischer Sicht weiß man daher: sollte das Grabtuch heute erneut einer C‑14-Analyse unterzogen werden, würde sich die Thymol-Einwirkung auf die Datierung niederschlagen. Das sage ich nicht, um zu kritisieren, was damals gemacht wurde. Allerdings kann sich das Grabtuch dadurch im Lauf von zwanzig oder dreißig Jahren verjüngt haben. Im Licht dessen, was in diesen jüngsten Jahrzehnten geschehen ist: Wer kann uns sagen, daß das Grabtuch im ersten Jahrtausend nicht mit irgendeinem Konservierungsstoff aufbewahrt wurde, der erheblich eingewirkt hat? Heute wissen wir jedenfalls, daß die Radiokarbondatierung für das Grabtuch systematische Probleme aufwirft, weil der natürliche Zerfallsprozeß theoretisch zwar konstant ist, aber durch äußere Ereignisse, von denen wir keine Kenntnis haben, verändert worden sein kann. Deshalb haben wir diese alternativen Datierungen entwickelt. Ich konnte dabei verschiedene Methoden wissenschaftlich systematisieren und dabei bestätigen, was der amerikanische Chemiker Ray Rogers bereits vor einigen Jahren durch eine Analyse festgestellt hatte: das Grabtuch ist älter als das Mittelalter. Ich präsentiere im Buch drei voneinander unabhängige Methoden, deren Ergebnisse jedoch alle untereinander übereinstimmen. Alle datieren das Grabtuch viel früher als die Radiokohlenstoffanalyse und deutlich vor dem Mittelalter, nämlich ins 1. Jahrhundert nach Christus. Wir haben heute damit fünf verschiedene Datierungsmethoden: die Radiokarbonmethode, meine drei und jene von Rogers. Auch wir könnten uns geirrt haben. Doch vier verschiedene voneinander unabhängige Methoden, die zum selben Ergebnis gelangen, sprechen dann doch eine deutliche Sprache. Solange diese Ergebnisse nicht widerlegt werden, und ich kann mir kaum vorstellen, wie das möglich sein sollte, haben diese Ergebnisse wissenschaftliche Gültigkeit. Damit hat das 1. Jahrhundert nach Christus die größte Wahrscheinlichkeit als Entstehungszeitraum für das Turiner Grabtuch. Diese Datierung entspricht genau der Zeit, in der Jesus von Nazareth in Palästina gelebt hat. Wir warten nun auf die Reaktionen der übrigen Wissenschaftswelt. Bisher erreichten uns nur bestätigende und zustimmende Reaktionen, aber keine Widerlegung.

Wer ist aber der auf dem Grabtuch dargestellte Mann?

Fanti: Wenn wir im wissenschaftlichen Rahmen bleiben, können wir ihm keinen Namen geben. Interessant ist jedoch, daß alle Indizien – und davon gibt es insgesamt Hunderte – auf eine bestimmte Person hinweisen und dieser entsprechen. Zum Beispiel, um einfach ein Indiz herauszugreifen: Die Römer kreuzigten Zehntausende von Menschen, weshalb der Mann des Grabtuchs einer von diesen vielen sein könnte. Dem ist aber nicht so, weil die Kreuzigung des Mannes auf dem Leinentuch besonders war und es schwer vorstellbar ist, daß andere Kreuzigungen genauso stattgefunden haben, wie es bereits im ersten Jahrhundert beschrieben wurde: es sind die Kopfwunden einer Dornenkrone; die Kreuzigung war eine Strafe für sich, im Falle von Jesus kam jedoch auch die Strafe der Geißelung dazu, weil Pontius Pilatus ihn eigentlich hart strafen, aber dann freilassen wollte, stattdessen wurde eine doppelte Bestrafung daraus. Der Mann des Leinentuches weist auch die Wunden einer harten Geißelung auf. Diese doppelte Strafe war für die Römer untypisch, weil unlogisch, da die höhere Strafe ohnehin die Todesstrafe war. Wie diese gibt es zahlreiche weitere Indizien. Um nicht zu glauben, muß ein Mensch angesichts der Indizien- und Faktenfülle schon seinen ganzen Willen aufbringen.

Wie kann die Darstellung des Mannes auf dem Leinentuch entstanden sein?

Fanti: Da es noch immer keine Möglichkeit gibt, den Vorgang zu wiederholen, ist die Entstehung nicht mit wissenschaftlicher Klarheit zu erklären. Beim derzeitigen Wissensstand scheint es sich um eine Explosion von Energie gehandelt zu haben, die aus dem Inneren des eingewickelten Körpers kam. Diese Energie war wahrscheinlich elektrisch und entfaltete ein besonderes Phänomen, das Koronaentladung genannt wird (eine Myriade von Mikroentladungen zwischen Elektroden von sehr hohem Potential). Während aus wissenschaftlicher Sicht beträchtliche Schwierigkeiten bestehen, sich das Umfeld vorzustellen, in dem sich dieses Phänomen stattfinden könnte (sehr starke Erdbeben oder Gewitter), erklärt sich alles exakt aus Sicht der katholischen Religion. Die Auferstehung mit dem daraus folgenden Austritt aus dem Leichentuch, der mechanisch transparent wurde. Das ist nicht die „Phantasie“ irgendeines leichgläubigen Fideisten, sondern durch zahlreiche wissenschaftliche Indizien gestützt. Wir haben einerseits die Aussagen von Augenzeugen und ein zeitgenössisches schriftliches Dokument. Und wir haben das Grabtuch von Turin. Die Ergebnisse sind kompatibel und sind als Übereinstimmung auch wissenschaftlich haltbar.

Welchen Indizien meinen Sie im Besonderen?

Fanti: Zum Beispiel das menschliche Blut, das sich im Leichentuch erneut verflüssigte, als dieses dem feuchten Ambiente des Grabes ausgesetzt war. Ein Phänomen, das Fibrinolyse genannt wird und das Abdrücke auf dem Leinengewebe hinterlassen hat ohne die geringste Spur einer Verwischung, die hingegen selbstverständlich und unvermeidlich gewesen wäre, wenn die eingewickelte Leiche physisch bewegt und aus dem Leinentuch ausgewickelt worden wäre. Es sind zwei unterschiedliche Schichten des Grabtuchs um den Körper des Mannes erkennbar: eine die enger gewickelt war während des Austretens des Blutes; eine flachere, die auf die Energientladung zurückgeht, durch die die einzige „Photographie“ entstand, die Jesus uns von sich und seiner schmerzvollen Passion hinterlassen hat.

Einleitung/Übersetzung: Giuseppe Nardi

Bild: Wikicommons