Von Caminante Wanderer*

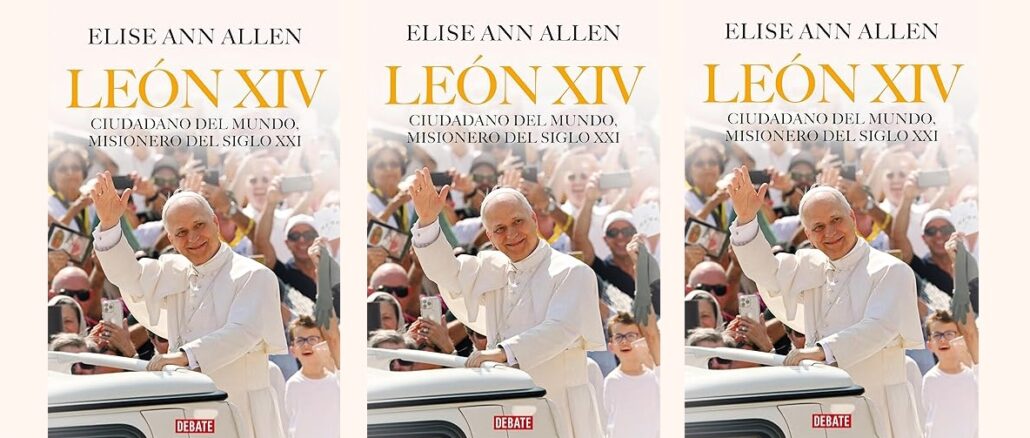

An diesem Wochenende habe ich das Buch „Leo XIV. – Weltbürger und Missionar des 21. Jahrhunderts“ gelesen, die erste Biographie und auch das erste Gesprächsbuch von Papst Leo XIV. Das Werk gliedert sich deutlich in zwei Teile: in eine ausführliche Biographie und ein langes Interview. Beide Teile lassen sich unabhängig voneinander lesen, doch das Interview erschließt sich in seiner Tiefe erst nach der Lektüre der Biographie – denn es wird klar, daß der Papst gar nicht anders auf die Fragen hätte antworten können. In diesem Beitrag werde ich meine Eindrücke zur ersten Hälfte des Buches schildern; am Mittwoch folgen dann meine Gedanken zum Interview.

Meiner Meinung nach muß eine gute Biographie zwei Voraussetzungen erfüllen: Erstens sollte die beschriebene Person bereits verstorben sein, und zweitens sollte der Autor kein Journalist sein. Andernfalls wird das Buch unweigerlich schlecht. In diesem Fall sind beide Voraussetzungen nicht gegeben – und das Resultat ist nicht nur schlecht, sondern geradezu miserabel. Das Buch hätte problemlos halb so lang sein können, ohne daß es jemandem aufgefallen wäre, denn es besteht zu einem großen Teil aus überflüssigen Wiederholungen, die offenbar nur der künstlichen Aufblähung dienen.

Die Autorin ist die US-amerikanische Journalistin Elise Ann Allen, die in den Medien als „Vatikanistin“ gehandelt wird – was bereits ein Warnsignal sein sollte. In ihrem Fall ist doppelte Vorsicht geboten, denn sie hatte in ihrer Jugend Kontakt mit dem inzwischen aufgelösten Sodalitium, dem sie bis zu ihrem Austritt im Jahr 2013 angehörte. Ich gehe davon aus, daß sie dort möglicherweise unter einem gewissen psychischen oder autoritären Mißbrauch gelitten hat – was tragisch ist. Tragischer noch ist jedoch, daß sie daraus offenbar eine tiefsitzende Abneigung gegen alles entwickelt hat, was mit dem Sodalitium oder überhaupt mit konservativ-religiösen Strömungen zu tun hat.

Folgerichtig ist das Buch in hohem Maße einseitig, sowohl in der Auswahl der Quellen als auch in der Darstellung des Lebens von Robert Prevost. Der Leser erfährt nur einen Teil der Geschichte – jenen, den die Autorin für erzählenswert hält. Ein Beispiel: Im Kapitel über Prevosts Zeit als Bischof von Chiclayo verläßt sich Allen ausschließlich auf die Aussagen von drei oder vier Laien und einem eindeutig progressiv orientierten Priester – allesamt Personen, die Prevost nur flüchtig kannten. Es wäre naheliegend gewesen, auch jene Priester zu befragen, die sieben Jahre lang mit ihm in der Kathedrale von Chiclayo zusammengelebt haben – wie etwa Pater Jorge Millán, der mehreren Medien interessante Interviews gegeben hat, auf die wir an anderer Stelle verwiesen haben. Doch die Mehrheit des dortigen Klerus und der Gläubigen ist konservativ, da die Diözese fast ein halbes Jahrhundert lang von Bischöfen des Opus Dei geleitet wurde. Papst Franziskus hatte Prevost dorthin entsandt, in der Hoffnung, das katholische Milieu zu „entflechten“ – was nicht geschah. Zwar verlieh Prevost dem Wirken der Kirche einen stärker sozialen Charakter, doch das Fundament blieb erhalten.

Im Buch hingegen spricht Allen fast ausschließlich mit erklärten Gegnern des Opus Dei, die ihre Darstellung entsprechend verzerren. Das Resultat ist, daß der Leser – mich eingeschlossen – nur einen Teil der Wahrheit erfährt. Überraschend ist das freilich nicht; man hätte Ähnliches auch von Elisabetta Piqué oder einem anderen „Vatikanisten“ erwarten können.

Ein erster Eindruck: Der Papst glaubt tatsächlich

Trotz der Schwächen des Buches läßt sich eine zentrale Erkenntnis gewinnen: Papst Leo XIV. ist ein gläubiger Katholik. Und mit „glauben“ meine ich, daß er an Gott glaubt und daran, daß Jesus Christus der Sohn Gottes ist, geboren aus der Jungfrau Maria und der einzige Erlöser der Menschheit. Angesichts der Kandidaten, die nach dem Tod des Vorgängers im Gespräch waren, ist das bereits viel – es mag fast ironisch klingen, aber: Daß ein Bischof, noch dazu der Bischof von Rom, den katholischen Glauben teilt, ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr.

Zweitens zeigt sich, daß Prevost ein guter Ordensmann war – im Sinne eines Mannes, der die bei seiner feierlichen Profeß abgelegten Gelübde treu erfüllt hat. Er war ein gehorsamer Mensch, selbst bei schwierigen Anforderungen seiner Oberen.

Darüber hinaus ist er diszipliniert und arbeitsam, ganz im Stil der klassischen Ordensleute. Während seiner Zeit als Ausbilder im Augustiner-Noviziat in Trujillo wird berichtet:

„Um vier Uhr morgens war er bereits auf den Beinen, um fünf in der Kapelle, um sechs feierte er die Eucharistie. Er war sehr streng […] Er fehlte nie bei einem Programmpunkt oder einer Verpflichtung. Dieses Pflichtbewußtsein war ein Vorbild für uns alle. Er legte großen Wert auf Studium, Verbindlichkeit und Verantwortungsbewußtsein.“

Prevost kommt zwar nicht aus dem akademischen Bereich, aber er ist gebildet und – ich betone es nochmals – ein klassischer Ordensmann. So berichtet etwa sein Nachfolger im Generalat der Augustiner, daß Prevost als Generalprior das Eigenoffizium des Ordens aus dem Lateinischen ins Englische übersetzt habe – also die Gebete und Texte für die liturgischen Feiern der augustinischen Heiligen. Das belegt zweierlei: seine liturgische Sensibilität und seine profunde Kenntnis der lateinischen Sprache.

Ein mutiger Missionar – auch in Zeiten des Terrors

Die Zeit als Ausbilder in Trujillo, von 1988 bis 1998, offenbart ein weiteres bemerkenswertes Merkmal seiner Persönlichkeit: Standhaftigkeit im Angesicht der Gefahr. Er und seine amerikanischen Mitbrüder wurden vom maoistischen Terrornetz Leuchtender Pfad verfolgt und mit dem Tod bedroht. Obwohl man ihm mehrmals nahelegte, in die USA zurückzukehren, wie es andere taten, blieb er vor Ort. Er sagt selbst:

„Die meisten von uns blieben. Es gab Märtyrer. In der südlich von Trujillo gelegenen Diözese Chimbote wurden drei Priester ermordet. Aber wir blieben – weil es wichtig war, bei den Menschen zu sein, denen wir dienten. Und das taten wir auch.“

Als Präsident Fujimori den Terror gewaltsam beendete, kritisierten Menschenrechtsorganisationen dessen Vorgehen – begleitet von Massendemonstrationen, auch durch Teile der Kirche. Prevost beteiligte sich nicht daran, auch wenn er seine Novizen nicht daran hinderte.

Das verweist auf einen weiteren Aspekt: Er war nie ein Vertreter der marxistischen Befreiungstheologie, obwohl deren Begründer, Gustavo Gutiérrez, Peruaner war. Prevost sagt selbst:

„Einige Ordensleute meiner Zeit waren vielleicht zu offen gegenüber marxistischen Ideen, sogar was den Einsatz von Gewalt zur Durchsetzung der Rechte der Armen anging. Ich war nie jemand, der damit einverstanden war.“

Weder konservativ noch progressiv – sondern ein Kind seiner Zeit

Heißt das nun, Prevost sei konservativ? Nein, das ist er nicht. Er ist ein gebildeter Mann (Abschluß in Mathematik, Doktor der Kanonistik), aber kein Theologe – und seine theologische Ausbildung war, höflich gesagt, mangelhaft. Er studierte Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre an der Catholic Theological Union in Chicago – einem Institut, das von progressiven Ordensgemeinschaften gegründet wurde. Jeder kann sich ausmalen, was dort gelehrt wurde.

Zwei seiner damaligen Lehrerinnen interviewt die Autorin – beides Ordensfrauen. Man möge mir meine altmodische Haltung verzeihen, aber ich habe Vorbehalte gegenüber Nonnen, die Theologie unterrichten. Ein peruanischer Augustiner, den Allen ebenfalls befragt – ein Progressiver natürlich –, sagt über Prevost:

„Er mag Theologen wie Kardinal Yves Congar und Walter Kasper. Konzilskatholiken mit einer offeneren Sicht auf Christus in der Kirche.“

Das mag stimmen, aber wieder fehlt die andere Seite: konservative Weggefährten kommen nicht zu Wort. Der Befund bleibt daher unausgewogen.

Man könnte also sagen: Prevost ist ein „Progressiver light“. Kein ideologischer Kämpfer, sondern jemand, der schlicht in einem progressiven Umfeld sozialisiert wurde – ein „anonymer Progressiver“, um Karl Rahner zu persiflieren.

Ein Zitat aus dem Interview verdeutlicht das:

„Es war wie beim Zweiten Vatikanischen Konzil, das das Leben der Kirche erneuern wollte. Es ging um mehr Gemeinschaft, nicht nur um individuelle Frömmigkeit, wo ich zu Gott bete, ich zur Messe gehe und auf meine Rettung hoffe. Jetzt haben wir ein Bewußtsein: Wir gehen zur Messe, wir sind kirchliche Gemeinschaft, wir sind gemeinsam Zeugen Christi.“

Ist das häretisch? Nein. Ist es falsch? Auch nicht. Aber es ist diese typische konziliare Poesie, die – wie wir wissen – in der Praxis oft ins Leere geführt oder der Kirche sogar geschadet hat.

Ein Freund meinte zu mir: „Er hätte sich doch vom progressiven Gerede distanzieren können.“ Vielleicht. Damals gab es in Peru eine zweite Augustiner-Ausbildungsstätte, in Lurín bei Lima, unter Leitung von Ricardo Coronado – deutlich konservativer. Aber es erscheint mir unfair, von jemandem, der sich der Mission widmete, zu erwarten, daß er sich von seiner dürftigen theologischen Prägung emanzipiert und den traditionellen Weg entdeckt hätte. Wäre es so gekommen, dann würde er vielleicht noch heute als einfacher Bettelbruder an der peruanischen Küste missionieren.

Und doch: der richtige Papst zur richtigen Zeit?

Trotz all dem glaube ich, daß Leo XIV. der richtige Mann ist, um die Kirche heute zu führen. Er ist kein außergewöhnlicher Mensch – kein outstanding Papst wie Johannes Paul II. mit seiner Ausstrahlung, wie Benedikt XVI. mit seiner Intelligenz, oder wie Franziskus mit seiner destruktiven Kühnheit. Er ist ein grauer, ja unauffälliger Mann – aber er bringt zwei entscheidende Eigenschaften mit, die die Kirche jetzt braucht: Einheitssinn und Konfliktmanagement.

Alle Interviewpartner betonen das: Prevost hat immer versucht, Konflikte zu lösen, statt sie zu vertiefen. Ja, wir haben oft gewarnt: Die Einheit darf nicht auf Kosten der Wahrheit gehen – denn wahre Einheit gibt es nur in der Wahrheit. Ich glaube, daß Leo das versteht. Aber er hat eine Kirche von Franziskus geerbt, die sich im Zustand chronischen Stresses befindet. Ein Brückenbauer war dringend nötig.

Wäre Parolin oder Höllerich gewählt worden, hätten die Konservativen das Schisma ausgelöst; wären es Erdö oder Müller gewesen, hätten die Progressiven das Weite gesucht. Leo XIV. hingegen scheint imstande, das geknickte Rohr nicht zu zerbrechen und den glimmenden Docht nicht zu löschen (Jes 42,3).

Und er hat eine weitere Stärke: Führungskompetenz. Franziskus rief ihn nach Rom, nachdem er einen schweren Konflikt in der Diözese Callao erfolgreich geschlichtet hatte. Prevost hörte allen Beteiligten zu, sprach wenig, urteilte nicht vorschnell – und handelte dann entschlossen. Man sagt über ihn:

„Er löste Konflikte durch Zuhören und Dialog mit allen Parteien, und er scheute nicht davor zurück, klare Entscheidungen zu treffen.“

Oder:

„Seine Bescheidenheit und Demut gingen Hand in Hand mit großem Mut und, wo nötig, mit Entschlossenheit.“

Er hat, mit heutigen Worten, eine synodale Haltung, die in der gegenwärtigen Phase der Kirche unerläßlich ist. Er hörte dem umstrittenen Jesuiten James Martin zu – was mir mißfiel und ein fragwürdiges Zeichen war –, aber er hörte auch Kardinal Burke. Und er wird gewiß auch Kardinal Müller anhören. So ist er: Er wird sich Zeit nehmen – aber wenn er entscheidet, dann steht die Entscheidung fest. Er sagt selbst:

„Ich kann Entscheidungen treffen, wenn sie notwendig sind – und das ist eine Führungsqualität, die oft fehlt. Man kann nicht ewig im Kreis denken und diskutieren. Irgendwann muß man handeln. Ich kann das – und ich scheue mich nicht davor.“

Fazit

Ist Leo XIV. der Papst, den ich mir gewünscht hätte? Sicher nicht. Und ich erwarte keine Birnen vom Ulmenbaum. Manche sagen: „Aber wir wollten doch einen Birnbaum, keine Ulme!“ Mag sein – doch paradoxerweise scheint mir gerade eine Ulme das Richtige zu sein. Vielleicht müssen wir uns in dieser Zeit mit Ulmensamen zufriedengeben, während wir die Birnen eine Weile vergessen.

Denn ich denke, Leo XIV. ist der Papst, den die Kirche jetzt braucht – womöglich die letzte Chance, um eine neue Reformation zu verhindern.

*Caminante Wanderer ist ein argentinischer Philosoph und Blogger.

Übersetzung: Giuseppe Nardi