Im vergangenen März lobte Papst Franziskus vom Krankenhaus aus den Jesuiten Teilhard de Chardin (1881–1955), vor dem das Heilige Offizium eine bis heute gültige Warnung ausgesprochen hatte. Franziskus verstarb kurz darauf, doch der Osservatore Romano, die inoffizielle Tageszeitung des Heiligen Stuhls, veröffentlich seither, und vom Wechsel auf dem Stuhl Petri unberührt, mit auffallendem Tempo Artikel, die den umstrittenen Jesuiten rehabilitieren sollen.

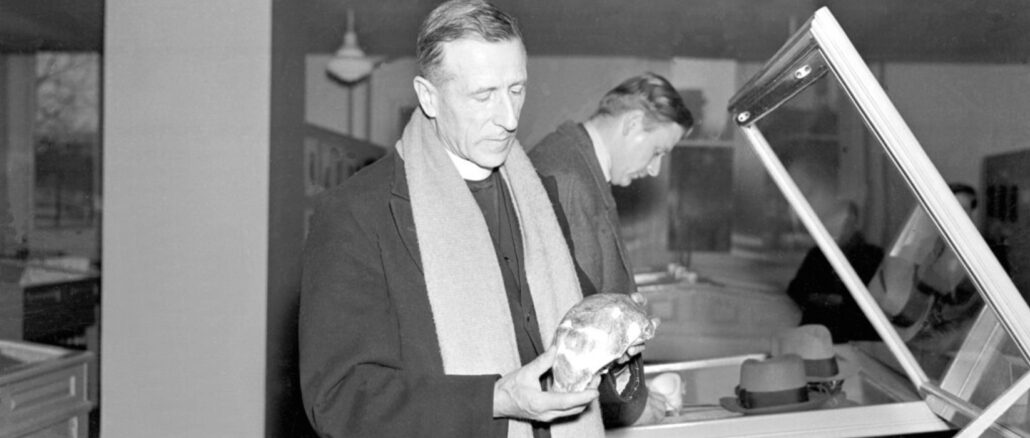

Der französische Jesuit, Theologe und Paläontologe versuchte die Evolutionstheorie mit dem Glauben zu verknüpfen und insgesamt eine Synthese von Christentum und moderner Naturwissenschaft. Darauf schienen Teile der Kirche zu warten, um die Last der Verurteilung Galileo Galileis abschütteln zu können. Teilhard de Chardin vertrat ein optimistisches Fortschrittsdenken, das dem Zeitgeist zu entsprechen schien, und beeinflußte so durch sein Denken das Zweite Vatikanische Konzil.

Seit den 20er Jahren bis zu seinem Tod unterlag Teilhard de Chardin Publikationsverboten, die disziplinarisch gegen ihn verhängt wurden. Das betraf vor allem theologische Abhandlungen, aber auch seine Lehrtätigkeit dazu. Seine evolutionstheoretischen Veröffentlichungen wurden mißtrauisch beäugt. Seine Schriften wurden unter Umgehung der kirchlichen Druckerlaubnis von Freunden veröffentlicht. Teilhard de Chardins Schriften provozierten jedoch solche Verwirrung, daß das Heilige Offizium, die spätere Glaubenskongregation (heute Glaubensdikasterium), am 30. Juni 1962 ein Monitum (Warnung) aussprach. Darin heißt es:

Das Heilige Offizium warnt „… vor den zahlreichen Werken von P. Pierre Teilhard de Chardin, die – obwohl sie sich großer Beliebtheit erfreuen – mehrere schwerwiegende Irrtümer enthalten, die mit der katholischen Lehre nicht vereinbar sind (AAS 54 [1962], 526).“

Mit seinem Lob, verpackt in einer Botschaft an die Teilnehmer der Vollversammlung der Päpstlichen Akademie für das Leben, gab Papst Franziskus den Anstoß zu einer offensichtlich vorbereiteten Kampagne, denn die Artikelreihe des Osservatore Romano setzte kurz darauf ein – und ist seither nicht mehr abgebrochen.

Der Blog Secretum meum mihi veröffentlichte eine Zusammenstellung der seit März publizierten Artikel. Die Fülle an Beiträgen in diesem Medium erstaunt. Das Staunen wird noch größer, wenn man weiß, daß sich darunter kein einziger Beitrag findet, der die problematischen Aspekte der Lehren von Teilhard de Chardin thematisieren.

Der Osservatore Romano zieht ein offensichtlich noch unter Papst Franziskus geplantes und von diesem gewolltes Programm durch. Der Wechsel in der Kirchenleitung scheint daran nichts geändert zu haben, da bisher keine andere Anweisung von oben erfolgt ist.

Die Botschaft vom 3. März 2025

Die Botschaft richtete Papst Franziskus am 26. Februar von der Gemelli-Klinik aus an die Teilnehmer der Vollversammlung der Päpstlichen Akademie für das Leben, die mit dem Thema „The End of the World? Crises, Responsibilities, Hopes“ („Das Ende der Welt? Krisen, Verantwortungen, Hoffnungen“) vom 3. bis 5. März im Konferenzzentrum des Augustinianum in Rom stattfand. Veröffentlicht wurde sie im Osservatore Romano am 3. März, dem ersten Tag der Vollversammlung. Hier einige Auszüge aus der Botschaft:

Liebe Mitglieder der Akademie!

[…] In ihrer diesjährigen Generalversammlung haben sie sich vorgenommen, sich mit dem Phänomen der sogenannten „Polykrise“ auseinanderzusetzen. Diese betrifft zentrale Aspekte ihrer Forschungsarbeit in den Bereichen Leben, Gesundheit und Pflege. Der Begriff „Polykrise“ ruft die Dramatik der historischen Lage in Erinnerung, in der wir uns befinden: Kriege, Klimawandel, Energiekrisen, Epidemien, Migration und technologische Umbrüche – all diese Krisen überlagern sich und verstärken einander. Die gleichzeitige Betroffenheit unterschiedlicher Lebensbereiche zwingt uns, über das Schicksal der Welt und unser Verständnis von ihr nachzudenken.

Ein erster Schritt besteht darin, unsere Vorstellung von der Welt und vom Kosmos genauer zu hinterfragen. Wenn wir das nicht tun – und nicht ernsthaft unsere tief verwurzelten Widerstände gegen Veränderungen analysieren, sowohl als einzelne als auch als Gesellschaft –, werden wir weiterhin so handeln wie in früheren Krisen, auch in den ganz aktuellen. Denken wir etwa an die Covid-Pandemie: Man könnte sagen, wir haben sie „vergeudet“ – wir hätten die Gelegenheit nutzen können, Bewußtsein und gesellschaftliche Praktiken grundlegend zu verändern (vgl. Apostolisches Schreiben Laudate Deum, 36).

Ein weiterer entscheidender Schritt, um nicht im Stillstand zu verharren – gefangen in unseren Sicherheiten, Gewohnheiten und Ängsten –, ist das aufmerksame Hören auf den Beitrag der Wissenschaften. Das Thema des Zuhörens ist grundlegend. Es ist eines der Schlüsselwörter im gesamten synodalen Prozeß, den wir eingeleitet haben und der sich nun in der Umsetzungsphase befindet. Ich begrüße es sehr, daß euer methodisches Vorgehen diesem Stil folgt. Ich sehe darin den Versuch, in eurem spezifischen Bereich jene „soziale Prophetie“ zu leben, auf die sich auch die Synode konzentriert hat (vgl. Abschlußdokument, 47). Im Begegnungsprozeß mit Menschen und ihren Geschichten und im Zuhören auf wissenschaftliche Erkenntnisse erkennen wir, wie sehr unsere Vorstellungen von Anthropologie und Kultur eine tiefgreifende Überprüfung benötigen. Daraus ist auch die Idee entstanden, Studiengruppen zu bestimmten Themen ins Leben zu rufen, die im synodalen Prozeß aufgekommen sind. Ich weiß, daß einige von ihnen daran beteiligt sind – auch unter Einbeziehung der bisherigen Arbeit der Akademie für das Leben, für die ich ihnen sehr dankbar bin.

Der Wissenschaft zuzuhören bringt uns immer neue Erkenntnisse. Denken wir etwa an das, was wir heute über die Struktur der Materie und die Entwicklung des Lebens wissen: Daraus ergibt sich ein deutlich dynamischeres Bild der Natur als das, welches zur Zeit Newtons vorherrschte. Unser Verständnis von einer „fortwährenden Schöpfung“ muß neu durchdacht werden – im Bewußtsein, daß nicht die Technokratie uns retten wird (vgl. Enzyklika Laudato si’, 101). Eine globalisierte, utilitaristische und neoliberale Deregulierung bedeutet letztlich nichts anderes, als das Gesetz des Stärkeren zur einzigen Regel zu machen – und das ist ein unmenschliches Gesetz.

Als Beispiel für eine solche wissenschaftlich-theologische Annäherung kann man Pater Pierre Teilhard de Chardin nennen – mit seinem Versuch, gewiß unvollständig und unausgereift, aber kühn und inspirierend, einen ernsthaften Dialog mit den Wissenschaften zu führen, durch eine transdisziplinäre Herangehensweise. Ein riskanter Weg, der ihn zu der Frage führte: „Ich frage mich, ob es nicht notwendig ist, daß jemand den Stein ins Wasser wirft – ja, daß sich sogar jemand ‚opfert‘, um den Weg zu öffnen.“ (1)[…]

Rom, aus der Gemelli-Klinik, am 26. Februar 2025

FRANZISKUS(1) Zitiert nach: B. DE SOLANGES, Teilhard de Chardin. Témoignage et étude sur le développement de sa pensée, Toulouse 1967, S. 54.

Franziskus lobte Teilhard de Chardin für „seinen Versuch – gewiß ein teilweiser und unvollständiger, aber kühner und inspirierender –, ernsthaft in den Dialog mit den Wissenschaften einzutreten“. Das Monitum des Heiligen Offizium wurde ad acta gelegt. Es soll offenbar vergessen werden.

Mit der Veröffentlichung dieser Botschaft am 3. März auf Seite 3 des Osservatore Romano wurde der Auftakt zur Operation Rehabilitierung von Teilhard de Chardin gemacht. Die Rede ist dabei immer von der italienischen Hauptausgabe der „Zeitung des Papstes“. Nachfolgend die aufschlußreiche Zusammenstellung von Secretum meum mihi:

27. März 2025

Gut drei Wochen wurde vom Osservatore Romano der erste Sonderteil zu Teilhard de Chardin veröffentlicht. Dieser Sonderteil, eine Doppelseite, enthält folgende sechs Beiträge:

- „Un punto unificante chiamato Cristo-Omega“

(„Ein einigender Punkt namens Christus-Omega“) - „In libreria da lunedì la biografia di Teilhard a cura di Mercè Prats“

(„Ab Montag im Buchhandel: Die Biografie über Teilhard, herausgegeben von Mercè Prats“) - „Quell’Eucaristia sull’altare del mondo“

(„Jene Eucharistie auf dem Altar der Welt“) - „La rapidità del divenire“

(„Die Schnelligkeit des Werdens“) - „Eventi“

(„Veranstaltungen“) - „Le ‘vedute ardenti’ di un Mosè del XX secolo“

(„Die ‚brennenden Sichtweisen‘ eines Moses des 20. Jahrhunderts“)

9. April 2025

An diesem weiteren Datum widmete der Osservatore Romano eine ganze Seite folgenden Artikeln:

- „Quella preghiera senza pane né vino con il mondo offerto come sacrificio“

(„Jenes Gebet ohne Brot und Wein, bei dem die Welt als Opfer dargebracht wird“) - „Centro gravitazionale della nostra forza“

(„Gravitationszentrum unserer Kraft“)

10. April 2025

An diesem Tag präsentierte die Zeitung mit einer weiteren Doppelseite den Jesuiten Teilhard de Chardin:

- „Dimensione del pensiero“

(„Dimension des Denkens“) - „Scienziato visionario“

(„Visionärer Wissenschaftler“) - „Un paleontologo e una allevatrice di pavoni“

(„Ein Paläontologe und eine Pfauen-Züchterin“) - „Da una visione statica a una visione dinamica“

(„Von einer statischen zu einer dynamischen Vision“) - „Il domani promesso“

(„Das verheißene Morgen“)

1. September 2025

Gestern folgte zum fünften Mal seit März eine Artikelreihe über den französischen Jesuiten:

- „Il valore delle macchine del pensiero“, La profezia di Pierre Teilhard de Chardin in un testo del 1950

(„Der Wert der Denkmaschinen“. Die Prophezeiung von Pierre Teilhard de Chardin in einem Text aus dem Jahr 1950) - „Macchine combinatorie e super-cervelli“

(„Kombinatorische Maschinen und Super-Gehirne“ – dieser Text stammt von Teilhard de Chardin selbst)

Die Erwähnung durch Benedikt XVI.

Franziskus war allerdings nicht der erste Papst, der Teilhard de Chardin namentlich und positiv zitierte. Am 24. Juli 2009 predigte Benedikt XVI. bei der Vesper in der Kathedrale von Aoste/Aosta, der französischsprachigen Region Italiens. Dort sagte er wörtlich:

„ ‚Schenke deiner Kirche die Bereitschaft, sich dir als lebendiges und heiliges Opfer zu weihen.‘ Diese an Gott gerichtete Bitte gilt auch uns. Sie deutet auf zwei Texte aus dem Römerbrief hin. Wir selbst, mit all unserem Sein müssen Anbetung und Opfer sein, unsere Welt Gott darbringen und so die Welt verwandeln. Die Funktion des Priestertums ist es, die Welt zu weihen, damit die Welt eine lebendige Hostie wird, damit die Welt Liturgie wird: Die Liturgie soll nicht etwas sein, das neben der Wirklichkeit der Welt existiert, sondern die Welt selbst soll lebendige Hostie werden, sie soll Liturgie werden. Das ist die große Vision, die später auch Teilhard de Chardin hatte: daß es am Ende eine wahre kosmische Liturgie geben wird, wo der Kosmos lebendige Hostie wird. Bitten wir den Herrn, daß er uns helfen möge, Priester zu sein in diesem Sinne, daß wir zur Verwandlung der Welt beitragen, in der Anbetung Gottes, und daß wir bei uns selbst anfangen. Unser Leben soll von Gott sprechen, unser Leben soll wirklich Liturgie sein, Verkündigung Gottes, eine Tür, in der der weit entfernte Gott nah wird, und auch Hingabe unserer selbst an Gott.“

Es folgten die zu erwartenden Spekulationen über eine mögliche Rehabilitierung Teilhard de Chardins, die Benedikt XVI. mitbedacht haben mußte, doch es tat sich diesbezüglich nichts.

Die Frage der Namensnennung scheint demnach mehr „atmosphärischer“ Natur gewesen zu sein. Es ging dabei weniger um einen tatsächlichen oder vermeintlichen Erkenntnisgewinn durch Teilhard de Chardins Denken, sondern mehr um den Dialog zwischen Naturwissenschaften und christlichem Glauben. Tatsächlich hat der Jesuit keinen konkreten Beitrag zur eigentlichen Evolutionstheorie (Makroevolution) geliefert, was ja ein Ding der Unmöglichkeit zu sein scheint, sondern sich allein darum bemüht, die gegen den Schöpfungsgott gerichtete, auf Abschüttelung des Christentums angelegte Evolutionstheorie mit dem christlichen Denken in Einklang zu bringen. Der dadurch beschiedene „Erfolg“ spricht allerdings nicht gerade dafür. Da scheint der provokante Weg, von den Evolutionisten Beweise für ihre Hypothese zu verlangen, zielführender zu sein – denn solche können sie nicht erbringen und widerlegen damit selbst ihren „wissenschaftlichen“ Anspruch.

Wie genau es aber Franziskus mit seiner „Rehabilitierung“ Teilhard de Chardins meinte, bleibt unklar. Unklar ist auch, was jene Bergoglianer bezwecken, die diesen Kurs, wie der Osservatore Romano zeigt, über seinen Tod hinaus fortsetzen.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: SMM (Screenshot)