Gastkommentar von Hubert Hecker

Von Cicero bis Papst Leo XIV.: Die naturrechtlich basierten Menschenrechte sind das Beste, was die europäische Zivilisation hervorgebracht hat.

Von der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf und ihrer Rechtsschule wird die naturrechtliche Begründung des Bundesverfassungsgerichts für den Lebensschutz angegriffen. Im Gefolge des politischen Streits um die ehemalige Verfassungsrichterkandidatin hat sich eine klärende Debatte um das Naturrecht entwickelt – mit allein vier Grundsatzartikeln in der FAZ.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker legte in ihrem Beitrag vom 18.7.2025 dar, dass es bei diesen Angriffen um „Grundfragen unserer Verfassung“ geht, „wenn Menschsein und Menschenwürde nicht mehr unauflöslich zusammengedacht werden“ und damit ungeborenen Menschen die Menschenwürde abgesprochen wird.

• Winkelmeier-Becker ordnet die fragwürdige Rechtsposition von Brosius-Gersdorf der Rahmentheorie des Rechtspositivismus zu. Nach dieser Rechtsphilosophie sind die Grundrechte wie Menschenwürde, Lebensrecht, Freiheits- und Gleichbehandlungsrechte eine menschliche Setzung (lat.: positum), legitimiert allein durch den demokratischen Willen des souveränen Volkes und deshalb auch jederzeit veränderbar.

So glaubt die Juristin „gute Gründe“ gefunden zu haben, um die Menschenwürde des ungeborenen Menschen für die gesamte Dauer der Schwangerschaft aussetzen zu können. Wenn sich diese Auffassung im Bundesverfassungsgericht durchsetzen würde, müsste der Wortlaut des Art. 1 GG geändert werden in: „Die Würde des geborenen Menschen ist unantastbar.“

Auch das Lebensrecht, Art. 2.2 GG, sollte nach ihrer Ansicht nur für geborene Menschen vollständig gelten, für ungeborene nur bruchstückhaft.

• Gegen diese rechtspositive Interpretation des Grundgesetzes richtet sich das naturrechtliche Verständnis von vorstaatlich gegebenen Rechten. Danach gehen die Grundrechte nicht auf volksdemokratisch vereinbarte Setzungen zurück, sondern sind von Natur aus vorgegeben und dem Menschsein inhärent. Daher werden Menschenwürde und ‑rechte durch die Vernunft als unveränderliche menschliche Grundrechte erkannt, von der verfassungsgebenden Versammlung in Kraft gesetzt und sind dann vom Rechtsstaat zu schützen und zu achten.

Aus diesem Grundverständnis ist 1949 der Grundrechtskatalog des deutschen Grundgesetzes verfasst worden. Das war in der Zeit der „Naturrechtsrenaissance“, als nach der Nazi-Zeit der Rechtsstaat auf den Grundlagen von übergesetzlichem bzw. vorstaatlichem Recht neu aufgebaut werden musste. Denn das NS-Recht hatte sich in rechtspositiver Beliebigkeit auf das Rechtsempfinden der germanischen Rasse gegründet, die Vorrang haben müsste gegenüber allen anderen Völkern. Innerhalb des deutschen Staatsvolkes waren die gesunden NS-Anhänger mit Vorrechten privilegiert gegenüber minderrechtlichen kranken, behinderten, jüdischen und widerständigen Deutschen.

Auf das NS-Unrechtssystem war die Antwort des deutschen Grundgesetzes: universal gültiges gleiches Recht an Menschenwürde, Lebensrecht und Freiheit für jeden Menschen – unabhängig von Lebensbedingungen, ethnischer Herkunft und Gesinnung.

Die naturrechtliche Begründung der Grundrechte ist im Grundgesetz selbst verankert: Nach der „Ewigkeitsklausel“ Art. 79 sind die Grundsätze des Art. 1 zur Menschenwürde für alle unveränderbar und auch „die Grundrechte dürfen auf keinen Fall in ihrem Wesensgehalt angetastet werden“ (Art. 19.2). Die Unabänderlichkeit der Grundrechte sind darin begründet, dass das Wesen des Menschen, eben seine Natur, sich nicht ändert.

Das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Lebensrecht stützt sich in seiner ständigen Rechtsprechung ebenfalls auf die naturrechtlichen Auslegungsgrundsätze: „Wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Menschenwürde zu“, und zwar „in jeder Phase der Entwicklung“ (BVerfG 1993). Eine Differenzierung oder Abstufung des Lebensrechts von Ungeborenen bedeute eo ipso seine Verletzung, ganz zu schweigen von der grundrechtswidrigen Ungleichbehandlung gegenüber den geborenen Menschen.

• Die naturrechtlich basierten Menschenrechte sind das Beste, was die europäische Zivilisation hervorgebracht hat.

In der antiken Philosophie der Stoa wurde die Naturrechtslehre grundgelegt, ausformuliert von dem römischen Schriftsteller Cicero: Das jus naturale ist von der Natur vorgegeben, basiert auf der Vernunft, ist jedem Menschen als Rechtsempfinden angeboren und für alle Menschen gültig.

Doch diese Rechtsphilosophie blieb in der Antike eher ein theoretisches System ohne praktische Relevanz, da das jus gentium, das positiv gesetzte Recht der Völker, über dem jus naturale angesetzt war.

Das Verhältnis der beiden Rechtssektoren änderte sich im Hochmittelalter, als die scholastische Theologie die naturrechtliche Argumentation mit den Prinzipien der Schöpfungsordnung identifizierte. Mit Bezug darauf protestierten die geknechteten Fronbauern gegen die ständische Ungleichheit der Feudalgesellschaft: „Als Adam grub und Eva spann – wo war denn da der Edelmann?“ Dieser Ansatz zur gesellschaftlich-rechtlichen Gleichheit aller Menschen sollte in Europa nie mehr verstummen.

Auch die Schöpfungsaussage zur Menschenerschaffung „nach dem Bilde Gottes“ hatte Einfluss auf die Naturrechtsentwicklung: Der ‚Sachsenspiegel‘ formulierte 1235: „Da der Mensch Gottes Ebenbild ist, kann er niemandem (als Sklave) gehören.“ Damit war das personale Freiheitsrecht auf Selbstverfügung gegründet. 1299 dekretierte der französische König: „Da der Mensch kraft natürlichen Rechts frei sein muss, soll die natürliche Freiheit auch den Leibeigenen auf unseren Krongütern zugutekommen.“

Das christliche Hochmittelalter hatte das jus naturale der Antike durch Verknüpfung mit der Schöpfungsordnung gesellschaftlich wirksam gemacht in der Forderung nach Gleichheit und Freiheit der Menschen. Eine Folge davon war die Ächtung und weitgehende Abschaffung von Sklaverei im christlichen Abendland sowie der Rückgang von Leibeigenschaft, vorerst allerdings nur in West- und Mitteleuropa.

• Nach der Entdeckung und Inbesitznahme von überseeischen Ländern durch portugiesische und spanische Seefahrer wurden im Rückgriff auf Traditionen der antiken Sklavenhalterstaaten rückschrittliche Theorien als Rechtfertigung des Kolonialismus vorgebracht: Die zivilisierten Spanier hätten über die Indios das gleiche Herrschaftsrecht wie die gebildeten Griechen über die vernunftlosen Barbaren. Der spanische „Humanist“ und Hofchronist de Sepúlveda (+ 1573) verbreitete: Die Indios (und Afrikaner) seien unzivilisierte Menschen, von ihrer körperlichen und geistigen Konstitution eher für die Sklaverei bestimmt – auch das eine Ideologie der antiken Rechtfertigung von Sklavenhaltung.

Die herrschenden Eliten der west- und mitteleuropäischen Staaten übernahmen weitgehend diese reaktionäre Begründung für ihre Kolonialpolitik sowie die Sklavenhaltung in den Gebieten der Karibik und Nordamerikas. Der Irrweg-Gedanke von den unzivilisierten, barbarischen Menschen wurde von Philosophen der Spätaufklärung im 18. Jahrhundert sogar noch verschärft. Sie erklärten die nicht-weißen Völker zu Menschen auf niedrigem Niveau, teilweise untermenschlichen Wesen, den Tieren näher als den Menschen. Voltaire und der frühe Kant begründeten deren Inferiorität mit körperlichen, psychischen und geistigen Merkmalen, also rassistisch. Bis zum 2. Weltkrieg war die Kolonialtheorie verbreitet, nach dem die weißen Völker Europas als Herrenrassen das Recht und die Pflicht hätten, im Namen humaner Werte die wilden Völker in zivilisatorischer Mission zu befrieden (Rudyards Kipling, 1899).

• Die Gegenspieler der inhumanistischen Kolonialtheoretiker des 16. Jahrhunderts waren die spanischen Dominikaner von der Universität Salamanca: Francisco de Vitoria legte in seinen Vorlesungen die Grundlagen für ein neuzeitliches Völkerrecht. Pater Bartholomé des Las Casas kannte aus eigener Anschauung die „Verwüstung der westindischen Länder“ – so sein Hauptwerk. Zugleich schrieb er als offizieller „Procurator der Indios“ flammende Appelle gegen die Sklaverei und für die legitimen Rechte der Indios.

Las Casas bezog sich in seinen Schriften auf Thomas von Aquin: Zu den natürlichen Anlagen aller Menschen gehören neben Sozialität und Rationalität auch die persönliche Freiheit der Selbstverfügung. Denn der Mensch sei selbstzwecklich, insofern er auf keinen anderen Menschen als Zweck hingeordnet ist, wie ein Forscher die Lehre Las Casas zusammenfasste. Damit war lange vor Kant die Menschenwürde charakterisiert und begründet.

Aus diesem Ansatz folgerte der Dominikaner die „persönlichen Freiheitsrechte der einzelnen Indigenen und politische Selbstbestimmungsrechte der autochthonen Völker“. Er gebrauchte für diese Rechtspositionen erstmals in der Neuzeit den Begriff Menschenrechte (span.: derechos humanos).

Schließlich argumentiert Las Casas mit der schöpfungstheologischen und zugleich naturgemäßen Gleichheit aller Menschen: „Alle Nationen der Welt bestehen der Natur nach aus Menschen, die vom Schöpfer mit Verstand und Willen ausgestattet sind.“ Deshalb könne nicht der eine als Sklave, der andere aber als Herr auf die Welt kommen. Denn „alle Menschen sind frei geboren.“

• Die naturrechtlichen Grundpositionen der Schule von Salamanca wurden von mitteleuropäischen Gelehrten der Frühaufklärung übernommen. Der holländische Rechtsphilosoph Hugo Grotius, von den strengen Calvinisten bedrängt und eingekerkert, legte seine natur- und völkerrechtliche Anschauungen in seinem Buch: De Jure Belli ac Pacis (1625) nieder. Auch der deutsche Naturrechtler Samuel Pufendorf veröffentlichte seine acht Bücher über das Natur- und Völkerrecht 1672 auf Latein, der damaligen Wissenschaftssprache in Europa.

Von diesen Autoren war wiederum der englische Staatsrechtler John Locke beeinflusst. Der leitete die Grundrechte der Menschen wie Leben, Freiheit und Gleichbehandlung sowohl aus der biblischen Schöpfungsgeschichte als auch aus dem ursprünglichen Naturzustand ab.

Die Einleitung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung geht direkt auf Lockes Naturrechts- und Staatstheorie zurück:

„Wir halten diese Wahrheiten für selbst-evident, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter sind Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit. Dass zur Absicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingeführt wurden, welche ihre legitime Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten…“

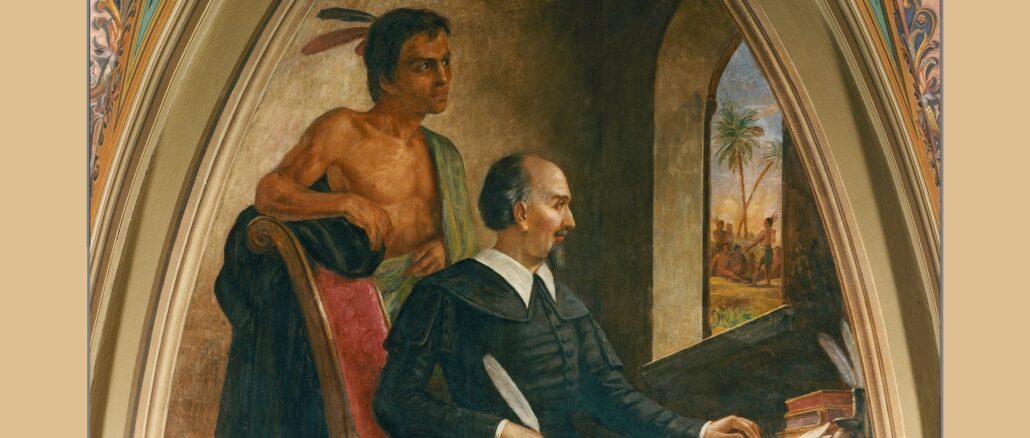

Im US-amerikanischen Kongressgebäude ist unter den Wandbildern der Vordenker zu der Verfassung Bartholomé de Las Casas an prominenter Stelle platziert.

• Bei seiner Rede zum Empfang der Regierungsvertreter und politischen Entscheidungsträgern am 21. Juni 2025 sprach Papst Leo XIV. über das Naturrecht als tragende Säule des menschlichen Zusammenlebens. Damit knüpfte er an die einschlägigen Reden seines Vorvorgängers Papst Benedikt XVI. an.

„Um einen gemeinsamen Bezugspunkt für das politische Handeln zu haben und die Berücksichtigung des Transzendenten in Entscheidungsprozessen nicht von vornherein auszuschließen, wäre es hilfreich, nach einem Element zu suchen, das alle eint. Ein wesentlicher Referenzpunkt ist dabei das Naturrecht, das nicht von Menschenhand geschrieben wurde, sondern zu allen Zeiten und an allen Orten als gültig anerkannt ist und in der Natur selbst sein plausibelstes und überzeugendstes Argument findet. Mit den Worten Ciceros, der schon in der Antike ein maßgeblicher Verfechter dieses Gesetzes war, zitiere ich aus De re publica: ‚Das wahre Gesetz ist die richtige Vernunft, die mit der Natur im Einklang, universal, beständig und ewig ist, die durch Gebot zur Pflichterfüllung ruft, durch Verbot von Unredlichkeit abschreckt … Diesem Gesetz etwas von seiner Gültigkeit zu nehmen ist Frevel, und es darf ihm nichts abgedungen werden, noch kann es ganz außer Kraft gesetzt werden noch auch können wir durch den Senat oder durch das Volk von diesem Gesetz gelöst werden, noch braucht sein Erklärer und Kommentator gesucht zu werden. Das Gesetz wird nicht anders sein in Rom, anders in Athen, anders jetzt, anders später, sondern alle Völker wird zu aller Zeit das eine Gesetz, ewig und unveränderlich, binden‘ (III, 22).“

Weiter referierte der Papst:

„Das Naturrecht, das neben und über anderen eher fragwürdigen Überzeugungen universale Gültigkeit hat, bildet den Kompass, an dem wir uns bei der Gesetzgebung und beim Handeln orientieren müssen, insbesondere bei den heiklen und dringenden ethischen Fragen, die heute mehr als früher das persönliche Leben und die Privatsphäre betreffen.

Die am 10. Dezember 1948 von den Vereinten Nationen gebilligte und verkündete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gehört mittlerweile zum kulturellen Erbe der Menschheit. Dieser stets aktuelle Text kann in hohem Maße dazu beitragen, die menschliche Person in ihrer unantastbaren Integrität in den Mittelpunkt der Wahrheitssuche zu stellen und so denjenigen ihre Würde zurückzugeben, die sich in ihrem Innersten und ihren Gewissensentscheidungen nicht respektiert fühlen.“

Bild: aoc.gov/explore-capitol-campus/art