Franziskus vermied es zwölf Jahre lang, den Dalai Lama zu treffen, obwohl er bevorzugt ein „inklusives“ Image von sich vermittelte. Der argentinische Jesuit war ein politischer Papst, der auch geopolitisch dachte. Der Dalai Lama wurde seit den 50er Jahren mit Hilfe der USA zur Symbolfigur des antichinesischen, sprich antikommunistischen Widerstands aufgebaut. Er war für Franziskus eine der vielen Figuren auf dem Schachbrett der Weltmächte. Franziskus, dessen Sympathien für den Sozialismus bekannt waren, war mehr an guten Beziehungen zur Volksrepublik China interessiert, als sich durch ein Treffen mit dem Dalai Lama vor den Karren der US-Interessen spannen zu lassen und dadurch Peking zu verärgern. So oder ähnlich wurde die Angelegenheit in Santa Marta gesehen.

Franziskus war es dann auch, der mit Peking ein Geheimabkommen über die Bischofsernennungen unterzeichnete, das er nicht gefährden wollte. So kam es letztlich zu keiner persönlichen Begegnung zwischen ihm und dem Dalai Lama.

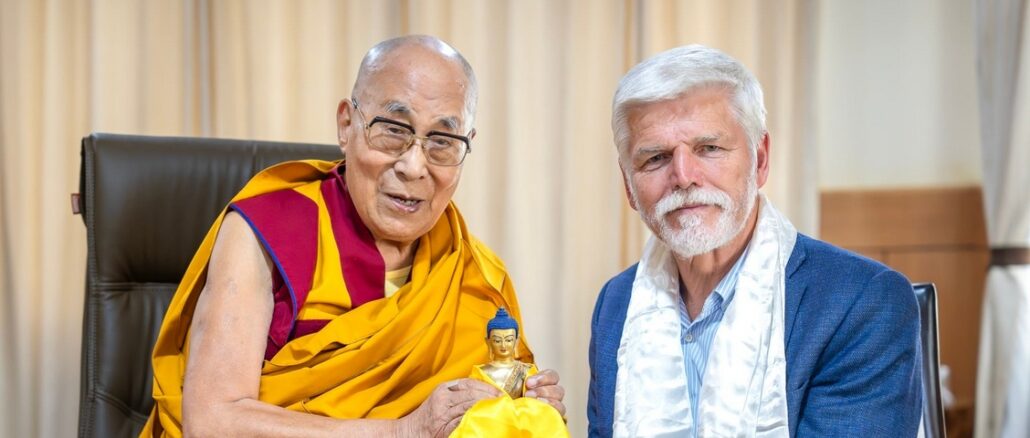

Wie empfindlich die chinesische Staatsführung in der Sache reagiert, zeigte sich samt einer Warnung an den nun amtierenden Papst. Im Mittelpunkt steht Petr Pavel, der Staatspräsident der Tschechischen Republik, ein ehemalies KP-Mitglied, das sich nach der Wende schnell in den NATO-Korridoren zurechtfand und mit entsprechender Unterstützung als Repräsentant des transatlantischen Establishments auf dem Hradschin installiert wurde – um nach Ungarn und der Slowakei nicht auch noch Tschechien aus der antirussischen Ukraine-Front herausbrechen zu lassen.

Pavel traf sich kürzlich – als Transatlantiker kam er offenbar nicht umhin – mit dem Dalai Lama. Obwohl das tschechische Staatsoberhaupt ausdrücklich betonte, daß er diese Begegnung als „Privatperson“ und nicht als Staatsoberhaupt vollziehe, reagierte das chinesische Außenministerium gestern auf eine Journalistenfrage energisch. Auf der täglichen Pressekonferenz des Außenamtes antwortete dessen Sprecher Lin Jian:

China Daily: Es wurde berichtet, daß der tschechische Präsident Petr Pavel kürzlich nach seinem Japan-Besuch in Indien mit dem 14. Dalai Lama zusammengetroffen ist. Wie lautet die Antwort Chinas darauf?

Lin Jian: Trotz wiederholter Proteste und dem entschiedenen Widerstand Chinas reiste der tschechische Präsident Petr Pavel nach Indien, um sich mit dem Dalai Lama zu treffen. Dies verstößt schwerwiegend gegen die politische Verpflichtung der tschechischen Regierung gegenüber der chinesischen Regierung und verletzt die Souveränität und territoriale Integrität Chinas. China bedauert dies zutiefst und lehnt diese Situation entschieden ab und hat bei der tschechischen Seite ernsthaften Protest eingelegt. Angesichts der Schwere der Provokation durch Pavel beschließt China, jegliche Interaktion mit ihm einzustellen.

Mit anderen Worten: China hat die Beziehungen zu Pavel abgebrochen, was zwar nicht den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zur Tschechischen Republik, aber zumindest eine Schieflage bedeutet.

In Peking dürfte man mit Interesse auf die tschechischen Parlamentswahlen Anfang Oktober schauen, die – nach derzeitigem Stand – zur Abwahl der EU-freundlichen Regierungskoalition führen könnte, die hinter Pavel steht.

Die Volksrepublik China übermittelte damit indirekt auch dem Heiligen Stuhl ein deutliches Signal, daß eine Begegnung mit dem Dalai Lama eine rote Linie darstellt. Demnächst dürfte es aller Voraussicht nach ohnehin zwei Dalai Lamas geben.

Sobald der 14. Dalai Lama stirbt, hat China die Möglichkeit, den 15. Dalai Lama nach eigenem Ermessen einzusetzen, da sich der Panchen Lama, eine im 17. Jahrhundert eingeführte, für die Einsetzung des Dalai Lama entscheidende Figur, unter ihrer Kontrolle befindet. Die Exil-Tibeter werden wahrscheinlich, gedrängt vom Westen, einen eigenen 15. Dalai Lama ernennen, obwohl ihnen die dafür notwendige Autorität des Panchen Lama fehlt. Damit könnte dieses Amt des tibetischen Buddhismus, das erst im 16. Jahrhundert durch den Mongolen-Khan eingeführt wurde, schweren Schaden nehmen.

Historisch von Bedeutung ist, daß Tibet durch Jahrhunderte in einem Abhängigkeitsverhältnis zu China stand, das sich jedoch um das abgelegene Gebirgsland kaum kümmerte. Erst als 1903 die Briten von Indien aus nach Tibet vorzudringen versuchten, geriet das Hochgebirgsland in den Fokus geopolitischer Überlegungen und rief die chinesische Seite verstärkt auf den Plan, die das Land enger an China zu binden begann.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: MiL