Von Roberto de Mattei*

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Konzil von Nicäa, das im Jahr 325 gefeiert wurde, und dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dem letzten der einundzwanzig als ökumenisch anerkannten Konzilien, das am 8. Dezember 1965 zu Ende ging?

In einem Brief vom 29. Juni 1975 an Erzbischof Marcel Lefebvre, der das Zweite Vatikanische Konzil kritisierte, erklärte Papst Paul VI., daß „das Zweite Vatikanische Konzil nicht weniger autoritativ, ja in mancher Hinsicht sogar wichtiger als das Konzil von Nicäa“ sei (vgl. La Documentation Catholique, 58, 1976, S. 34). Diese Aussage sorgte damals für großes Erstaunen. Das Konzil von Nicäa hat die grundlegenden Wahrheiten des katholischen Glaubens überliefert, die später im sogenannten nicäno-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis Ausdruck fanden, das jeden Sonntag in der Heiligen Messe gesprochen wird. Das Zweite Vatikanische Konzil hingegen hat keine neue Glaubenswahrheit definiert und keinen Irrtum verurteilt. Es verstand sich selbst als pastorales, nicht als dogmatisches Konzil.

Wie ist es also möglich, einem umstrittenen pastoralen Konzil größere Bedeutung beizumessen, als die Kirche ihrem ersten ökumenischen Konzil zuschreibt?

Und doch – aus historischer, nicht aus theologischer Sicht – ist die Aussage Pauls VI. nicht ganz ohne Wahrheit, auch wenn Papst Montini sie anders gemeint haben dürfte. Um das zu erklären, stütze ich mich auf einen bemerkenswerten Artikel des belgischen Philosophen Marcel De Corte (1905–1994), der 1977 unter dem Titel „Nicée et Vatican II“ in der französischen Zeitschrift Itinéraires (Nr. 215, S. 110–141) erschienen ist.

Im 4. Jahrhundert nach Christus, zu Beginn der konstantinischen Ära, war der bei der heidnischen Elite verbreitete philosophische Trend der Neuplatonismus Plotins (203–270). Obwohl Plotins römischer Schüler Porphyrios (234–305) den stark antichristlichen Charakter dieses religiösen Systems offengelegt hatte, mangelte es nicht an Versuchen, den christlichen Glauben mit der Philosophie Plotins zu versöhnen. Besonders der alexandrinische Priester Arius versuchte, das trinitarische System der Hypostasen bei Plotin mit dem christlichen Dogma der Heiligsten Dreifaltigkeit zu verknüpfen.

Im christlichen Glauben gibt es drei göttliche Personen: den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Dieses zentrale Mysterium des Christentums ist göttlich offenbart. Sie widerspricht der Vernunft zwar nicht, enstammt ihr aber nicht.

Plotin hingegen entwickelte ein philosophisches System, in dem drei Hypostasen existieren: das Eine (to Hen), das erste, abstrakte und unbestimmte Prinzip; der Geist (nous), das Reich des Seins und des Denkens; und die Weltseele (psyche), die die intelligible mit der sinnlich wahrnehmbaren Welt verbindet. Diese drei Hypostasen entstehen durch notwendige Emanation voneinander, wobei sie nicht denselben Seinsgrad besitzen. Es handelt sich nicht um eine übernatürliche Realität, sondern um eine verstandesmäßige Konstruktion.

Arius, stark vom Neuplatonismus geprägt, lehrte, daß die Person des Sohnes vom Vater emanierte, und setzte die Person des Heiligen Geistes auf eine noch niedrigere Stufe. Er verweigerte dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist die gleiche göttliche Substanz. Der Sohn und der Heilige Geist seien nicht wesensgleich mit dem Vater, sondern ihm lediglich ähnlich. Das Konzil von Nicäa verurteilte diesen Versuch, das trinitarische Dogma gemäß der damaligen Philosophie umzuformen, und proklamierte: Der Sohn ist nicht nur Gott „ähnlich“, sondern wahrhaft Gott, „wesensgleich mit dem Vater“. Auf griechisch liegt der Unterschied in einem einzigen Iota: homoousios bedeutet „wesensgleich“, homoiousios dagegen nur „wesensähnlich“. Das Glaubensbekenntnis von Nicäa verwendet das berühmte Adjektiv homoousios, um Arius zu widersprechen, der sich mit seinem homoiousios direkt auf Plotin berief. Für dieses Iota wurde Athanasius sechsmal ins Exil geschickt und sogar von Papst Liberius exkommuniziert: Die Wesensgleichheit der drei göttlichen Personen steht im Zentrum des nicänischen Bekenntnisses und unseres christlichen Glaubens.

Das Zweite Vatikanische Konzil hingegen präsentierte sich – anders als Nicäa, Trient und das Erste Vaticanum – als pastorales Konzil. Doch es kann kein pastorales Konzil geben, das nicht auch dogmatisch ist. Das Zweite Vaticanum verzichtete darauf, neue Dogmen zu definieren, doch es „dogmatisierte“ die Pastoral, indem es sich die zeitgenössische Philosophie zu eigen machte – jene Philosophie, der zufolge die Wahrheit des Denkens erst durch das Handeln bewiesen wird. Die traditionelle dogmatische Theologie wurde beiseitegeschoben und durch eine „Philosophie der Aktion“ ersetzt, die zwangsläufig zum Subjektivismus und Relativismus führt.

Die pastorale Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils stellt damit einen Bruch mit der dogmatischen Theologie des Konzils von Nicäa dar – gerade wegen ihres Anspruchs, sich dem Immanentismus der modernen Philosophie anzupassen. Um mit der Welt in Einklang zu treten, müsse die Kirche ihre Lehre hintanstellen und der Geschichte die Prüfungskriterien für ihre Wahrheit überlassen. Doch gerade die Folgen dieser neuen Pastoraltheologie haben ihr Scheitern bewiesen. Es genügt, sich zu fragen, wie viele Menschen heute sonntags zur Kirche gehen – und was sie überhaupt glauben –, um das zu erkennen.

Marcel De Corte sah im modernistischen Philosophen Maurice Blondel (1861–1949) denjenigen, der den Immanentismus und den Vorrang des Handelns in die pastorale Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils eingeführt hat. Wenn, wie Blondel meint, weder die Existenz Gottes noch die Göttlichkeit der Katholizität spekulativ bewiesen werden können, ist das Abrutschen in Subjektivismus und Praxisphilosophie unvermeidlich. Am 4. Juni 2025 eröffnete der Erzbischof von Aix und Arles, Msgr. Christian Delarbre, offiziell das Seligsprechungsverfahren für Maurice Blondel in der Kirche Saint Jean de Malte in Aix-en-Provence – Blondels Pfarrkirche – und erkannte ihm damit eine theologisch-philosophische Vaterschaft in der Entwicklung des nachkonziliaren Christentums zu.

Kehren wir zurück zur Aussage Pauls VI., daß „das Zweite Vatikanische Konzil nicht weniger autoritativ, ja in mancher Hinsicht noch wichtiger als das Konzil von Nicäa“ sei.

Das Zweite Vatikanische Konzil war zweifellos ein gültiges Konzil – und in diesem Sinne autoritativ. Doch seine historische Bedeutung ergibt sich nicht aus den Wohltaten, die es der Kirche brachte, wie im Fall von Nicäa, sondern aus den schwerwiegenden Schäden, die es verursachte. Wenn das Zweite Vaticanum dazu bestimmt ist, in der Geschichte einen stärkeren Eindruck zu hinterlassen als das Konzil von Nicäa, dann deshalb, weil die religiöse Krise unserer Zeit schwerwiegender und tiefer ist als die arianische. Die Schäden, die Erzbischof Lefebvre voraussah und die Paul VI. leugnete, sind heute objektiv und offenkundig. Die pastorale Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils hat sich im Verlauf der sechzig Jahre seit seinem Abschluß selbst widerlegt – und der Historiker kann daran nicht vorbeigehen.

*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.

Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.

Übersetzung: Giuseppe Nardi

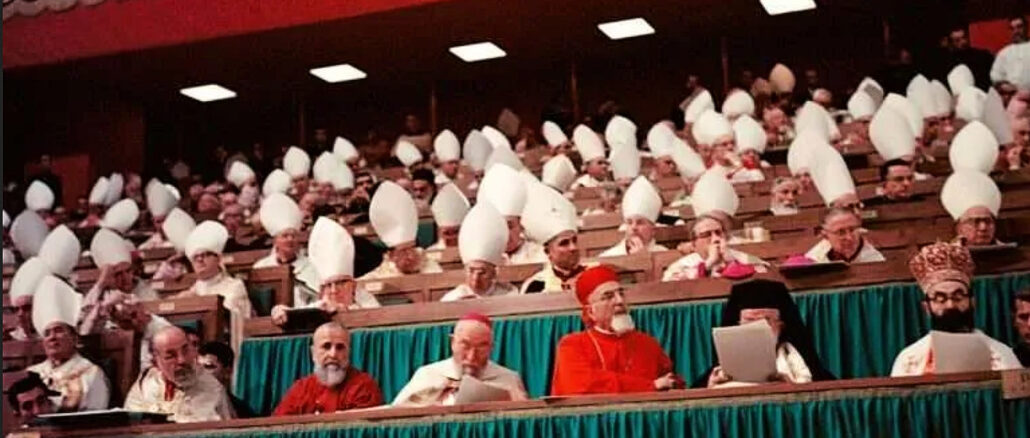

Bild: Corrispondenza Romana