Von Roberto de Mattei*

Die Ernennung von Monsignore Víctor Manuel Fernández zum Präfekten der Glaubenskongregation hat eine große symbolische Bedeutung und stellt in gewissem Sinne die Erfüllung des Pontifikats von Papst Franziskus dar, der am 24. November 2022 bei einem Treffen mit den Mitgliedern der Internationalen Theologenkommission ein klares Signal an jene geben wollte, die er als „die Indietristen“ der Kirche bezeichnete.

Die Ernennung von 21 Kardinälen, darunter Fernández selbst, im Konsistorium, das im September der Eröffnung der Synode über die Synodalität vorausgehen wird, ist ein weiteres Signal in diese Richtung. Franziskus will sicherstellen, daß die Richtung, die er der Kirche aufgeprägt hat, von seinem Nachfolger nicht geändert wird, denn „ein Zurück gibt es nicht“.

Haben also diejenigen recht, die überzeugt sind, daß die jüngsten Entscheidungen von Papst Franziskus Ausdruck eines radikalen Bruchs mit den Pontifikaten vor ihm sind? Ist Franziskus der schlechteste Papst der Geschichte oder vielleicht sogar ein Gegenpapst, wie manche meinen?

Für den Historiker ist die Realität komplexer. In den vergangenen sechzig Jahren gab es viele Momente, in denen man sich von der Tradition entfernt hat, aber der erste und beredteste Perspektivenwechsel geht auf die Erklärung Gaudet mater Ecclesia von Johannes XXIII. zurück, mit der das Zweite Vatikanische Konzil am 11. Oktober 1962 eröffnet wurde.

Der Ton des Schreibens von Papst Franziskus an den neuen Präfekten der Glaubenskongregation weist in Sprache und Inhalt bemerkenswerte Übereinstimmungen mit diesem Dokument auf. In der zentralen Passage von Gaudet mater Ecclesia erklärte Johannes XXIII., daß das Zweite Vatikanische Konzil nicht einberufen wurde, um Irrtümer zu verurteilen oder neue Dogmen zu formulieren, sondern um die überlieferte Lehre der Kirche in einer der neuen Zeit angepaßten Sprache vorzuschlagen. Johannes XXIII. bekräftigte, daß „die Braut Christi in der heutigen Zeit lieber die Medizin der Barmherzigkeit anwendet, als die Waffen der Strenge zu ergreifen; sie glaubt, daß sie den Bedürfnissen der heutigen Zeit eher dadurch begegnen muß, daß sie den Wert ihrer Lehre deutlicher darlegt, als daß sie verurteilt (…). Denn das eine ist das Glaubensgut, das heißt die Wahrheiten, die in unserer ehrwürdigen Lehre enthalten sind, und das andere ist die Art und Weise, wie sie verkündet werden, aber immer in demselben Sinn und mit derselben Bedeutung. Dieser Methode ist große Bedeutung beizumessen, und wenn nötig, muß sie mit Geduld angewandt werden; das heißt, jene Form der Darlegung, die dem Lehramt am meisten entspricht, dessen Charakter vorwiegend pastoral ist“.

Johannes XXIII. schrieb dem Konzil die Eröffnung einer spezifischen Note zu: seinen pastoralen Charakter. Die Historiker der „Schule von Bologna“ haben die pastorale Dimension des Zweiten Vatikanischen Konzils als „konstitutiv“ bezeichnet. Die pastorale Form wurde zur Form des Lehramtes schlechthin. Zunächst war es nicht für jeden ersichtlich, aber in den folgenden Monaten und Jahren wurde deutlich, daß die Ansprache von Johannes XXIII. das Manifest einer neuen Ekklesiologie war. Und diese Ekklesiologie sollte nach Ansicht progressiver Theologen das Fundament einer neuen Kirche sein, die sich von der „konstantinischen“ Kirche Pius‘ XII. unterscheidet. Eine Kirche, die nicht mehr eine kämpfende ist, die sich nicht mehr abgrenzt und durchsetzt, sondern die unterwegs ist und den Dialog sucht: eine synodale Kirche.

In dieser neuen Perspektive hatte das Heilige Offizium, das jahrhundertelang das Bollwerk der Kirche gegen die sie angreifenden Irrtümer gewesen war, keine Daseinsberechtigung mehr, oder es mußte zumindest seine Aufgabe ändern. In dieser Perspektive ist das Geschehen am 8. November 1963 im Konzilssaal angesiedelt (vgl. R. de Mattei: Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011).

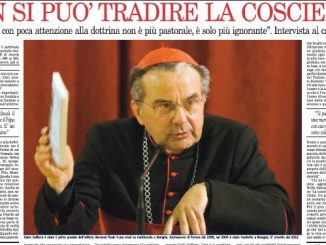

An jenem Tag meldete sich der Kölner Kardinalerzbischof Josef Frings (1887–1978) zu Wort und griff zur allgemeinen Überraschung das Heilige Offizium unter der Leitung von Kardinal Alfredo Ottaviani (1890–1979) scharf an. Vor allen Bischöfen der Kirche, die unter dem Vorsitz des Papstes versammelt waren, prangerte Frings die „unmoralischen Methoden“ des Heiligen Offiziums an und erklärte, daß dessen Vorgehensweise „nicht mehr in unsere Zeit passe, der Kirche schade und für viele ein Ärgernis sei“.

Kardinal Alfredo Ottaviani antwortete mit einer lebhaften Rede, in der er die Aufgabe des Heiligen Offiziums verteidigte. „Ich fühle mich verpflichtet, auf das Schärfste gegen das zu protestieren, was gegen die oberste Kongregation des Heiligen Offiziums gesagt wurde, deren Präfekt der Papst ist. Die Äußerungen zeugen von einer großen Unkenntnis – ich verzichte aus Ehrfurcht darauf, einen anderen Begriff zu verwenden – über das Verfahren des Heiligen Offiziums.“

Der Zusammenstoß zwischen Frings und Ottaviani war, so der Historiker Msgr. Hubert Jedin, „eine der bewegendsten Szenen des gesamten Konzils“ (Kirche des Glaubens, Kirche der Geschichte, Herder, Freiburg i. Br. 1966). Josef Frings war nicht nur Erzbischof von Köln, sondern auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und einer der maßgeblichen Vertreter der Allianz der mitteleuropäischen Bischöfe, die sich gegen die konservative Linie stellten. Kardinal Ottaviani war das bedeutendste Mitglied der Kurie und stand an der Spitze einer Kongregation, die wegen ihrer überragenden Bedeutung als „Oberste“ bezeichnet wurde und deren Präfekt der Papst und nicht Ottaviani war. Paul VI. verteidigte das Heilige Offizium hingegen nicht öffentlich und bestätigte vielmehr die Position von Frings.

Drei Jahre später, 1968, führte Kardinal Frings den Protest der mitteleuropäischen Bischöfe gegen die Enzyklika Humanae Vitae von Paul VI. an. Prof. Joseph Ratzinger, der Kardinal Frings auf dem Konzil inspiriert hatte und dessen Ghostwriter war, wie Monsignore Víctor Manuel Fernández der von Papst Franziskus, begann sich vom progressiveren Flügel der Kirche zu distanzieren und gründete 1972 mit Hans von Balthasar, Henri de Lubac und Walter Kasper die Zeitschrift „Communio“. Nach seiner Ernennung zum Erzbischof von München und Freising und zum Kardinal wurde er 1981 von Johannes Paul II. zum Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre ernannt, die er 24 Jahre lang leitete. Der Theologe von Kardinal Frings wurde Leiter der Kongregation, die Frings auf dem Konzil öffentlich angegriffen hatte.

Paul VI. beendete die Arbeit des Zweiten Vatikanischen Konzils am 8. Dezember 1965. Die „Reform“ der Kurie war die erste Initiative Pauls VI. zur Umsetzung der von Johannes XXIII. eingeleiteten konziliaren Revolution. Das kuriale Gebäude, das im Laufe der Jahrhunderte von früheren Päpsten aufgebaut worden war, wurde von Paul VI. systematisch niedergerissen. Dazu bedurfte es zunächst eines symbolischen Ereignisses, nämlich der Umwandlung der Kongregation des Heiligen Offiziums, die noch am Vorabend des Konzilsabschlusses mit dem Motu proprio Integrae servandae dem Namen nach erneuert wurde. Am Nachmittag des 6. Dezember 1965 veröffentlichte L’Osservatore Romano das Dekret, mit dem der Index der verbotenen Bücher abgeschafft und das Heilige Offizium in die Kongregation für die Glaubenslehre umgewandelt wurde, mit der Begründung, daß „es nun besser erscheint, daß die Verteidigung des Glaubens durch die Verpflichtung zur Förderung der Lehre erfolgt“.

Paul VI. ernannte den belgischen Theologen Charles Moeller (1912–1986), einen Verfechter des ökumenischen Progressismus, zum Untersekretär der Glaubenskongregation, in Erwartung des vorzeitigen Rücktritts von Kardinal Ottaviani, der am 30. Dezember 1967 erfolgte. „Moeller“, schrieb Pater Yves-Marie Congar in seinem Tagebuch, „ist 100% Ökumenismus, ist die Öffnung gegenüber dem Menschen, das Interesse an seiner Forschung, an der Kultur, er ist der Dialog“ (ita. Ausgabe des Konzilstagebuchs (1960–1966), Cinisello Balsamo, 2005, Bd. II, S. 434f).

Congar selbst urinierte zweimal, 1946 und 1954, an die Tür des Heiligen Offiziums, als Zeichen der Verachtung gegenüber der obersten Institution der Kirche (Journal d’un théologien ‚1946–1954, Editions du Cerf, Paris 2000, S. 88, 293). Später wurde er von Johannes Paul II. am 26. November 1994 zum Kardinal ernannt. Dies zeigt, wie komplex und manchmal paradox die Geschichte ist, voll von Ereignissen, die auf symbolischer Ebene nicht weniger denkwürdig sind als die Ernennung von Msgr. Fernández durch Papst Franziskus.

*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.

Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.

Übersetzung: Giuseppe Nardi

Bild: Corrispondenza Romana