Am 24. Juni 1717, dem Fest des Heiligen Johannes des Täufers, wurde in London die Großloge von England, Mutter aller regulären Logen, gegründet. Interessanterweise wurde, um die Gegenkirche schlechthin zu gründen, der Jahrestag eines der größten Heiligen der katholischen Kirche gewählt. Das ist eine von vielen Unterwanderungen, die seither stattgefunden haben, indem die Freimaurerei tief in die Gesellschaft und ihr Denken eingedrungen ist.

Die Umstülpung und Instrumentalisierung christlicher Namen, Symbole und Ausdrücke haben dazu beigetragen, daß die Freimaurerei zu einem jener historischen und sozialen Phänomene geworden ist, die besonders komplex zu analysieren und zu studieren sind, und zwar einerseits durch die strenge Geheimhaltung, zu der die Freimaurer verpflichtet sind, eine Geheimhaltung, die es jenen, die nicht zu den Logen gehören, erschwert, die Archive der Logen frei zu benützen; zum anderen auf das Übermaß an falschen und widersprüchlichen Informationen, die nicht nur im Internet, sondern oft auch in der Geschichtsschreibung (sowohl der freimaurerischen als auch der nichtfreimaurerischen oder gar freimaurerfeindlichen) kursieren, Informationen, die mehr von ideologischen Entscheidungen und Vorurteilen als von der objektiven Wahrheit der Fakten geleitet sind.

Dennoch ist eine genaue Analyse so notwendig wie eh und je, auch heute noch, denn das Verständnis des freimaurerischen Kulturerbes hilft, die Moderne und die zeitgenössische Lage besser zu verstehen. Man könnte die Zeit von 1717 bis 1945 als die Zeit des „freimaurerischen Triumphs“ bezeichnen, eine Zeit, in der die Logen tatsächlich eine wichtige Rolle bei der Gestaltung philosophischer, politischer, wirtschaftlicher und spiritueller Denkweisen gespielt haben. Heute könnte man eher von einer „nachfreimaurerischen Periode“ sprechen, denn die freimaurerische Mentalität – die letztlich im gnostischen Denken verwurzelt ist – ist inzwischen so tief in das allgemeine Empfinden und Denken eingedrungen, daß die Freimaurerei selbst kaum noch eine Daseinsberechtigung zu haben scheint: Die meisten Menschen denken heute in gnostischen und nicht mehr in katholischen Kategorien, und das ganz ohne in die Logen eingeweiht worden zu sein oder werden zu müssen.

Der Prozeß dieser allmählichen „kollektiven Initiation“ verlief im Laufe der Jahrhunderte langsam, komplex und kompliziert, oft sehr schwer vorhersehbar, und begann eigentlich schon lange vor der Gründung der ersten Londoner Großloge im frühen 18. Jahrhundert.

Die sogenannte „spekulative“ Freimaurerei hatte eigentlich keine eigene Identität: Sie entstand aus dem Bedürfnis heraus, ein Sammelbecken für all jene kulturellen und geistigen Traditionen zu schaffen, die sich im mittelalterlichen katholischen Europa und im bereits stark gespaltenen modernen Europa im Untergrund verfangen hatten. Kabbalismus, Katharertum, Hermetik, Alchemie, Rosenkreuzertum: alles verschiedene Ableitungen desselben philosophisch-theologischen Gedankens, der so alt ist wie das Christentum selbst und sogar noch ältere Wurzeln hat: der Gnostizismus, wie erwähnt.

Der Gnostizismus wird als mögliche Antwort auf eine der grundlegenden Fragen des Menschen gesehen, die die menschliche Seele sicherlich am meisten beschäftigt: Was muß man tun, um das Heil zu erlangen? Was kann der Mensch angesichts der Vergänglichkeit des Lebens, der Unwissenheit und der Grenzen des Daseins tun, um sich zu retten? Der Katholik glaubt, daß diese Vergänglichkeit eine Folge der Erbsünde ist und daß das Heil aus dem Festhalten an den von Gott geoffenbarten Wahrheiten (dem Glauben) und dem Leben in der Gnade erwächst, das durch die Sakramente und die Werke der Gerechtigkeit bekräftigt wird. Der Gnostiker hingegen ist der Ansicht, daß die menschlichen Grenzen eine direkte Folge der Materie sind, die daher als inhärent böse angesehen wird. Der Dualismus zwischen Geist und Materie spiegelt den Dualismus zwischen Gut und Böse wider, wobei letzteres nicht mehr als die augustinische privatio boni, sondern als ein Absolutes zu verstehen ist. Der Gnostiker glaubt daher, daß die Erlösung durch die Befreiung von der Materie ausgeht. Um diese Freiheit zu erlangen, müsse man jedoch zunächst ein gewisses und tiefes Wissen über die Geheimnisse der menschlichen Natur und des Kosmos, in dem wir leben, erlangen (dies bedeutet im Altgriechischen γνῶσις, „Wissen“).

Wer die Geheimnisse der Natur kenne, werde auch in der Lage sein, die Natur zu seinem eigenen Vorteil zu manipulieren. So glaubt es zumindest der Gnostiker. Es ist daher verständlich, warum zu Beginn dieses Artikels gesagt wurde, daß die heute übliche Mentalität de facto eine gnostische Mentalität ist. Das blinde Vertrauen, das der Mensch in die exakten Wissenschaften und Naturwissenschaften (die allerdings keineswegs so exakt sind, wie gerne gesagt wird) und in die Technologie sowie in den Staat – technokratisch, bürokratisch, entpersonalisiert – setzt, ist einfach die Weiterentwicklung jenes antiken Denkens, das die Idee eines schöpferischen und transzendenten Gottes, des Erlösers und Heiligmachers, verwarf und stattdessen die mildere Idee eines mechanistischen, in sich geschlossenen Absoluten akzeptierte, das nicht erschafft, sondern das Bestehende ausstrahlt. Und wohlgemerkt: Wenn die Göttlichkeit emaniert und nicht erschafft, dann hat alles, was existiert, dieselbe göttliche Natur.

Diese Gottheit, die nichts anderes ist als ein einfacher großer Baumeister des Universums, fällt schließlich mit dem Universum selbst zusammen, und das ist der Grund, warum die Gnosis oft in Pantheismus endet. Auch hier muß man nicht lange suchen, um den verborgenen Ursprung der heutigen Umweltideologie zu entdecken, die die Erde (die Umwelt, nicht mehr die Schöpfung) als eine neue Göttin vergöttert. Genauso wenig muß man anderswo suchen, um die tieferen kulturellen Wurzeln der Sexophobie zu finden, die heute unter Menschen als Gegenbewegung aufflammt.

Man muß kein Puritaner sein und im viktorianischen England leben, um sexophob zu sein. Ungezügelter Hedonismus, Pornographie, Gender-Ideologie und die Verherrlichung „alternativer“ Sexualpraktiken, Transsexualismus, die Legitimierung von Abtreibung und Empfängnisverhütung: All das sind Praktiken, die aus einer echten Angst vor der dauerhaften Bindung zwischen einem Mann und einer Frau und der damit verbundenen für die Zeugung offenen Sexualität erwachsen. Es ist kein Zufall, daß einige gnostische Sekten der ersten nachchristlichen Jahrhunderte (wie die Karpokratiker) orgiastische Rituale verherrlichten, weil sie die Sexualität verachteten, die auf die Fortpflanzung abzielt und die nur die Ketten der Materie verlängere.

Dieser Prozeß, diese „kollektive Initiation“, kann den Namen „Revolution“ annehmen. Die Freimaurerei war sicherlich das wichtigste Instrument in den Händen der Revolution, deren Ziel es immer war, die alte christliche Ordnung zu untergraben, um eine neue Ordnung gnostischen Ursprungs zu errichten. Deshalb ist eine Untersuchung der Freimaurerei, die diesen kulturellen Hintergrund berücksichtigt, von grundlegender Bedeutung für ein tieferes Verständnis der entchristlichten Gesellschaft, in der wir leben, und auch, zumindest teilweise, der Gesellschaft, auf die wir zusteuern.

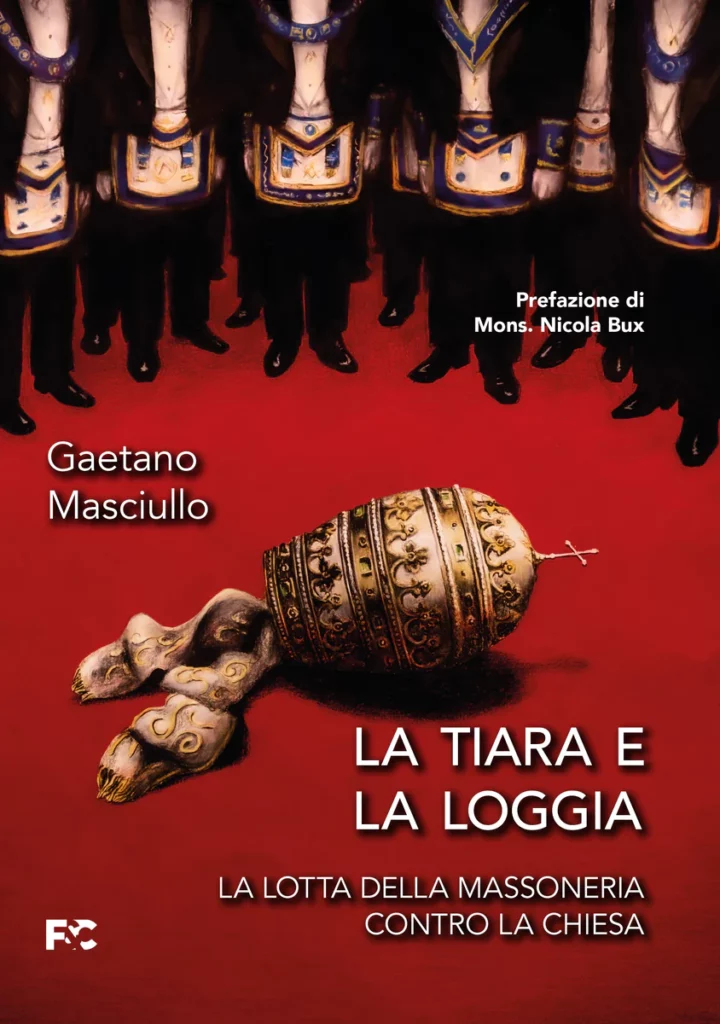

Einen wertvollen ideengeschichtlichen Überblick bietet das neue Buch von Gaetano Masciullo: „La tiara e la loggia“ („Die Tiara und die Loge. Der freimaurerische Kampf gegen die Kirche“, mit einem Vorwort von Msgr. Nicola Bux, erschienen im Verlag Fede&Cultura, Verona 2023. Es wäre wünschenswert, wenn demnächst auch eine deutsche Ausgabe erscheinen würde.

Der wahrscheinlich beste Kenner der Freimaurerei, Pater Paolo Maria Siano, gibt das nötige Erkennungsinstrument zur Hand. Man solle sich nicht mit der Frage aufhalten, danach zu suchen, wer Freimaurer ist, denn das sei ein sehr schwieriges, meist unmögliches Unterfangen. Entscheidend sei, danach zu fragen, welche Ziele jemand vertritt. Daran erkenne man die freimaurerische Gesinnung, ganz egal, ob mit oder ohne Freimaurerschurz.

Text: Andreas Becker