(Rom) Der Kardinalsrat zur Beratung des Papstes bei der Kurienreform und der Leitung der Weltkirche wurde von Franziskus gestern grundlegend umbesetzt. Verbunden sind damit mehrere bemerkenswerte Signale. Die Ersetzung von Kardinal Reinhard Marx als Vertreter Europas darf als Zeichen der Mißbilligung für den deutschen „synodalen Weg“ verstanden werden.

Das Gremium war von Franziskus einen Monat nach seiner Wahl eingerichtet worden und zählte anfangs acht, dann neun Mitglieder. Schließlich schrumpfte es dahin, sodaß längere Zeit nur mehr sechs Mitglieder übriggeblieben waren, die dann wieder auf sieben aufgestockt wurden. Die Bezeichnung C8‑, dann C9-Kardinalsrat wurde wegen der sich laufend verändernden Größe schließlich fallengelassen, was für einige Unklarheit sorgte, da es im Vatikan weitere Gremien mit ähnlichen Namen gibt.

Die Grundidee, wie sie im Wahljahr 2013 kommuniziert wurde, bestand darin, das Gewicht von der Römischen Kurie auf die Erdteile zu verlagern. Jeder Kontinent sollte durch einen Vertreter repräsentiert sein, wobei die Wirklichkeit für den amerikanischen Doppelkontinent eine doppelte Vertretung naheliegend machte. Franziskus verschob die Gewichte jedoch zusätzlich, indem er auch einen Vertreter für Mittelamerika ernannte. Der Grund dafür war weniger der Geographie geschuldet, sondern mehr dem päpstlichen Wunsch, den ihm nahestehenden Erzbischof von Tegucigalpa, Óscar Kardinal Rodríguez Maradiaga SDB, in den Rat zu berufen und mit der Koordination des Kardinalsrat zu beauftragen.

Kardinal Maradiaga vollendete Ende Dezember sein 80. Lebensjahr, weshalb er aufgrund auch der neuen Konstitution für die Römische Kurie, die eine Altersgrenze von 80 Jahren vorsieht, das Amt aufgeben mußte. Maradiaga, der sich in der Frühphase des derzeitigen Pontifikats als „Vize-Papst“ präsentierte und sich als möglicher Nachfolger von Franziskus in Stellung brachte, erlebte seit 2018 einen jähen Fall. Dieser wurde nach außen nicht so sichtbar, weil Franziskus weiterhin seine schützende Hand über seinen Ratgeber hielt.

Im September 2013 machte Franziskus aus dem ursprünglichen Provisorium eine Dauereinrichtung. Erweitert wurde der Kardinalsrat in seinem bald zehnjährigen Bestehen nur einmal, im Frühjahr 2014, als der neue Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin zum neunten Mitglied ernannt und damit die Kurienvertreter auf zwei erhöht wurden.

Vollzählig war das Gremium in den fast zehn Jahren seiner Existenz allerdings nur drei Jahre, denn im Juni 2017 begann der Kardinalsrat zu bröckeln. Franziskus nützte die orchestrierten Anschuldigungen gegen Kardinal George Pell, den Vertreter Ozeaniens, um ihn aus Rom zu entfernen. Ende 2018 schieden dann die Vertreter Südamerikas (wegen des sexuellen Mißbrauchsskandals, der Chile erschütterte) und Afrikas (aus Altersgründen) aus.

Zwei Jahre lang war die südliche Hemisphäre im Kardinalsrat gar nicht mehr vertreten. Erst im Oktober 2020 ernannte Franziskus als neuen Repräsentanten Afrikas wiederum den Erzbischof von Kinshasa, den er bereits 2018 auf den dortigen Bischofsstuhl gesetzt hatte.

Südamerika erhielt erst gestern wieder eine Vertretung. Insgesamt ernannte Franziskus nun sechs von neun Mitgliedern neu. Nur der Vertreter Asiens Kardinal Oswald Gracias, Erzbischof von Bombay, und der Vertreter Nordamerikas Kardinal Sean Patrick O’Malley OFMCap, Erzbischof von Boston, sind noch von Anfang an dabei. Beide wurden mit der Errichtung des Kardinalsrates am 13. April 2013 ernannt. Für Kontinuität sorgt auch Kardinalstaatssekretär Parolin, der im April 2014 hinzugezogen wurde.

Mit dem Ausscheiden Maradiagas wäre die Mitgliederzahl des Kardinalsrats wieder auf sechs gesunken. Spätestens der unerwartete Tod von Kardinal Pell Anfang Januar machte den Weg auch für die Neubesetzung Ozeaniens frei. Franziskus hätte Pell nach dessen Leidensweg und Freispruch wieder einsetzen können, tat dies aber nicht. Die Nichtbesetzung mag als kleines Zeichen der „Wiedergutmachung“ gesehen worden sein. Oder auch nicht, denn Ozeanien ist auch nach der Umbesetzung im Kardinalsrat nicht mehr vertreten. Dessen Größe sei „gering“, heißt es informell. Dabei hatte Franziskus die Karte in dieser Weltgegend neu gemischt.

Als er 2013 gewählt wurde, gab es nur den „konservativen“ Kardinal Pell als einzigen Purpurträger Ozeaniens. Mit einem Hang für Exotisches ernannte Franziskus seither drei weitere Kardinäle, aus Neuseeland, Papua-Neuguinea und Tonga. Offenbar mit keinem konnte sich Santa Marta letztlich soweit anfreunden, ihn in den Kardinalsrat zu berufen. Der Grund ist noch ein anderer. Franziskus strebt mit seinen Ernennungen Gewichtungen an, vor allem inhaltliche, und das meint in Santa Marta, daß die Vertreter ihm gegenüber loyal sein sollen.

- Da der Italiener Kardinal Giuseppe Bertello als Präsident der Regierung (Governatorat) des Staates der Vatikanstadt inzwischen emeritiert wurde, ernannte Franziskus dessen Nachfolger, den Spanier Kardinal Fernando Vérgez Alzaga, zum neuen Vertreter der Römischen Kurie.

- Die Vertretung Mittelamerikas wurde gestrichen, was noch einmal offenlegt, daß die Position nur ad personam für Kardinal Maradiaga bestand.

- Die Vertretung Ozeaniens wurde ebenfalls gestrichen, da der Platz der Ausrichtung des Gremiums wegen für einen anderen Vertreter gebraucht wurde.

- Nordamerika wird nicht mehr vom US-Kardinal Sean Patrick O’Malley vertreten, sondern vom Erzbischof von Quebec, Kardinal Gérald Cyprien Lacroix. Um genau zu sein, wird der territoriale Schlüssel nicht mehr betont.

- Kardinal O’Malley bleibt dennoch weiterhin Mitglied des Kardinalsrats, allerdings mehr in seiner Funktion als Vorsitzender der Päpstlichen Kinderschutzkommission, die zur Bekämpfung des sexuellen Mißbrauchs errichtet wurde. Franziskus signalisiert mit der Achsenverschiebung, diesen Kampf ernster nehmen zu wollen. Bisher reagierte er erst, wenn es sich nicht mehr vermeiden ließ. Der Fall McCarrick in den USA steht für das Scheitern der verkündeten Null-Toleranz-Politik. Franziskus änderte auch anschließend nicht den Kurs, sondern verstärkte nur die Zurschaustellung seiner Ankündigungen. Bis heute weigert er sich das Hauptproblem des klerikalen Mißbrauchs überhaupt beim Namen zu nennen. Gut 80 Prozent aller Mißbrauchsfälle gehen auf homosexuelle Täter zurück. Hier befindet sich Franziskus in einer ideologischen und strategischen Zwickmühle – zu Lasten der Kirche –, da er zugleich eine „Öffnung“ gegenüber der Homosexualität forciert. Kardinal O’Malley selbst gilt in seinem Einsatz als integre Persönlichkeit.

- Für Lateinamerika, nun Mittel- und Südamerika zusammen, ernannte Franziskus den brasilianischen Kardinal Sergio da Rocha, den Erzbischof von San Salvador de Bahia.

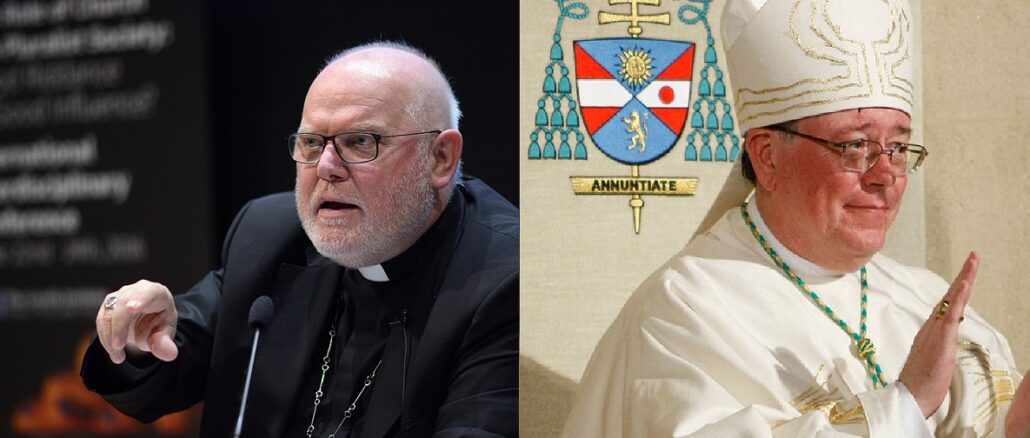

- Die bemerkenswerteste Veränderung betrifft Europa. Der „alte“ Kontinent, mit dem Franziskus eine Art Haßliebe verbindet, wurde erstaunlicherweise aufgewertet wie Nordamerika. Er zählt nun zwei Vertreter. Dabei fällt vor allem auf, daß der bisherige Repräsentant Europas, der deutsche Kardinal Reinhard Marx, nicht im Amt bestätigt wurde. Das Signal ist von weitreichender Bedeutung. Sein Nachfolger ist Kardinal Jean-Claude Hollerich SJ, der Erzbischof von Luxemburg.

Informell wird die Umbesetzung damit begründet, daß Marx 2013 Vorsitzender der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft (COMECE) war und dieses Amt nun eben Kardinal Hollerich innehabe. Abgesehen davon, daß die Koppelung an das Amt des COMECE-Vorsitzenden eine Engführung Europas wäre, denn darin sind nur die Bischofskonferenzen der EU organisiert, Europa ist aber bekanntlich mehr als die EU, erfolgte der Wechsel an der COMECE-Spitze von Marx zu Hollerich bereits auf den Tag genau vor fünf Jahren. Es gab also andere Gründe für Franziskus 2013 und auch nach 2018 auf Kardinal Marx zu setzen. Das hat sich nun geändert und steht in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung der Kirche in der Bundesrepublik Deutschland und dem Synodalen Weg. Die Abberufung von Marx ist ein Signal der Mißbilligung an die Deutsche Bischofskonferenz.

Nun sind manche der Meinung, daß die Unterschiede zwischen dem Rheinfranken Marx und dem Moselfranken Hollerich nicht sonderlich groß sind und auch nicht jene zwischen den deutschen Unruhegeistern und Santa Marta. Der springende Punkt ist jedoch, daß Franziskus sich seinen Weg nicht diktieren lassen will, weder von Kardinal Marx noch von der Deutschen Bischofskonferenz oder einem deutschen „synodalen Weg“. Das gab er schon früher zu verstehen, wurde in Deutschland aber offensichtlich nicht ausreichend verstanden. Franziskus hat das Gewicht nun auf Kardinal Hollerich verschoben, den er selbst in den Kardinalsrang erhoben hat und vor allem, von dem als Jesuiten er Gehorsam erwarten kann. Und darum geht es Franziskus. Er verlangt Loyalität. Die deutsche Eigenbrötelei nervt schon länger.

- Neu ist die zweite europäische Ernennung. Franziskus berief auch Kardinal Juan José Omella, den Erzbischof von Barcelona, in den Kardinalsrat. Wie seine Anwesenheit gerechtfertigt wird, ist unklar, entspricht jedoch der Aufwertung Nordamerikas. Bekannt ist, daß Omella, der von Franziskus zum Erzbischof ernannt und zum Kardinal erhoben wurde, vom Papst geschätzt wird. Seine Berufung scheint ähnlichen Kriterien zu folgen wie jene Maradiagas im Jahr 2013. Franziskus will loyale Mitarbeiter und sichere Mehrheiten.

Nachdem die Südhalbkugel mehrere Jahre gar nicht vertreten war, hat sich die Achse im zehnten Jahr des Pontifikats von Franziskus auch formal in Richtung „Westen“ verschoben, indem Europa und Nordamerika künftig jeweils mit zwei, also insgesamt vier Vertretern, im neunköpfigen Kardinalsrat sitzen. Auch Franziskus wird von der Wirklichkeit eingeholt, wie ein Vatikanist meinte.

Die erste Sitzung des neubesetzten Gremiums, das nun wieder als C9-Kardinalsrat bezeichnet werden kann, um ihn von anderen Gremien gleichen oder ähnlichen Namens zu unterscheiden, wird am kommenden 24. April stattfinden.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Wikicommons

Hollerich durch Marx zu ersetzen bedeutet vom Regen in die Traufe zu kommen oder besser noch den Bock zum Gärtner zu machen