(Rom) Am 3. Januar jährt sich zum 500. Mal die offizielle Exkommunikation von Martin Luther. Am 3. Januar 1521 wurde Luther mit der Bulle Decet Romanum pontificem ausdrücklich zum Häretiker erklärt. Was wird Papst Franziskus machen?

Die Päpste waren geduldig und großzügig mit dem ziemlich überspannten und zwischen Größenwahn und innerer Zerrissenheit schwankenden Augustiner-Eremiten aus dem Kloster Erfurt. Der Deutsche erkannte aber nicht die Großzügigkeit, sondern sah in der päpstlichen Geduld eine Schwäche der Gegenseite. Und er tat das alles mit Verachtung. Soviel steht heute fest: Luther war nicht um Einigung bemüht, auch die Einheit der Kirche war ihm einerlei.

Schließlich forderte Papst Leo X. mit der Bulle Exsurge Domine vom 15. Juni 1520 von Luther ein Zeichen der Unterwerfung unter die Autorität des Petrus. Nachdem Jahre vergangen waren, hatte Rom nun eine Frist von 60 Tagen gesetzt. Diese Frist lief am 27. November 1520 aus. Im rasenden Eifer verbrannte Luther verächtlich die Bulle in der Öffentlichkeit. Er wollte die Brücken abreißen.

Deutschnationale Kräfte sehen bis heute in Luthers Bruch mit Rom eine „nationale“ Tat. Doch genau das war sie nicht. Luther brauchte die deutsche Nation aus keiner „römischen Gefangenschaft“ zu befreien, weil es eine solche nie gegeben hatte, nicht für das deutsche Volk, nicht für irgendein anderes Volk. Andere Völker sahen dieses Problem auch gar nie. Die Autorität des Papstes war damals wie heute geistlicher Natur, nicht weltlicher.

Luthers Reformation war die anti-nationale Tat schlechthin, denn sie bedeutete die tiefe Spaltung des deutschen Volkes und damit des Abendlandes. Das deutsche Volk war die Trägernation des Heiligen Römischen Reiches. Die Zerreißung dieses Volkes in der Mitte Europas bedeutete die Zerreißung des Reiches. Letzteres konnte formal zwar noch verhindert werden, allerdings um einen Preis, der seinen inneren Zerfall bedeutete. Die Reichsmacht verblaßte, während jene hunderter Landesfürsten, Reichsstädte und Reichsgrafen an ihre Stelle trat, zersplittert, kleinräumig, interessengeleitet, oft genug egoistisch. Das war auch der Grund, weshalb Luther bei Landesfürsten Unterstützung fand, ohne die sein Spaltungswerk schnell in sich zusammengebrochen wäre. Diese unglückselige Verquickung von persönlichem Fanatismus und politischer Interessen prägt das Luther-Bild bis heute. Die Fürsten, die sich der neuen Lehre zuwandten, wußten, daß der Papst fern und ohne Armeen war. Darum ging es ihnen auch gar nicht. Sie witterten die Gelegenheit, den Kaiser und die Reichsmacht zu ihren Gunsten zu schwächen. Nein, von einer „nationalen Tat“ kann keine Rede sein, da haben deutschnationale Kreise noch einigen Geschichtsrevisionismus zu leisten.

Von der von Luther ausgelösten Spaltung haben sich Volk und Reich nicht mehr erholt. Auf die Verwerfung folgten neue Verwerfungen. Daraus erwuchs der französische Drang zum Rhein, da die Schwäche des Reiches Begehrlichkeiten weckte. Ebenso erwuchs daraus der deutsch-deutsche Gegensatz zwischen dem katholischen Österreich und dem protestantischen Preußen, der 1866 mit Waffengewalt entschieden wurde. Über die zahlreichen internen Verwerfungen aus religiösen Gründen, einschließlich des Dreißigjährigen Krieges, von den Niederlanden über die Schweiz bis hinein in habsburgische Erblande, aber auch entlang der Sprachgrenzen etwa gegenüber den Polen, sei an dieser Stelle geschwiegen.

Mit dem Verbrennen der Bulle setzte Luther einen Akt, wie er Fanatiker „würdig“ ist. Es kam darauf, wie es kommen mußte. Mit der Bulle Decet Romanum pontificem wurde nicht nur Martin Luther exkommuniziert. Auch alle seine Anhänger alle Unterstützer wurden zu Häretikern erklärt.

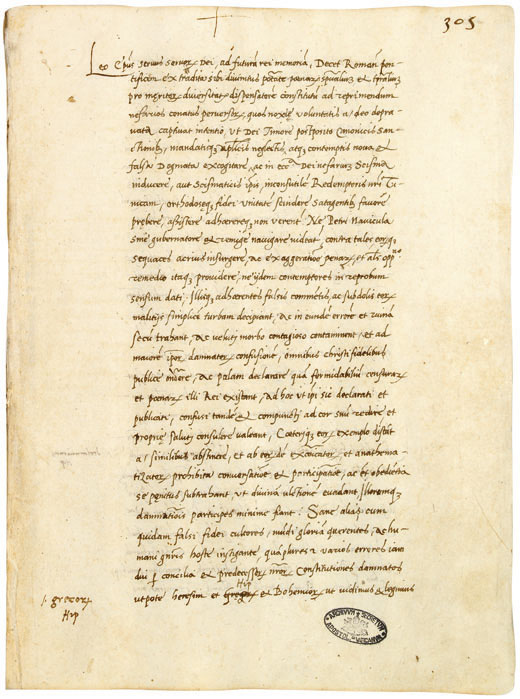

Ad futuram rei memoriam

Auf der Seite des Vatikanischen Geheimarchivs ist zu lesen:

„Am 3. Januar 1521 wurde die Bulle Decet Romanum pontificem veröffentlicht, womit Martin Luther ausdrücklich zum Häretiker erklärt wurde, ebenso wie seine Anhänger und jeder, der in Zukunft Luther selbst oder seine Schüler aufnehmen oder unterstützen würde. Der Papst behielt sich eine eventuelle Lossprechung des Mönches vor und befahl allen Erzbischöfen, Metropoliten, Bischöfen, Domkapiteln, Kanonikern und auch den Oberen der regulären Orden die Häresie Luthers und seiner Adepten in Verteidigung des katholischen Glaubens zu bekämpfen. An demselben Tag der Veröffentlichung der Exkommunikationsbulle versendete man apostolische Breven an den Erzbischof von Mainz Albrecht (zum Generalinquisitor ganz Deutschlands ernannt) und an die Nuntien Caracciolo und Eck, um sie ausgestattet mit der notwendigen Befugnis zur Bekämpfung und Verurteilung aller beharrlichen Lutheraner aufzufordern.

Diese Bulle hat im Unterschied zu der vorhergehenden eine Arenga im typisch juristischen Stil, wo biblischen Texten wenig Platz gelassen wird, ab der ersten Zeile:

„Leo episcopus servus servorum Dei. Ad futuram rei memoriam. Decet Romanum pontificem, ex tradita sibi divinitus potestate, poenarum spiritualium et temporalium, pro meritorum diversitate, dispensatorem constitutum, ad reprimendum nefarios conatus perversorum quos noxiae voluntatis adeo depravata captivat intentio, ut, Dei timore postposito, canonicis sanctionibus mandatisque apostolicis neglectis atque contemptis, nova et falsa dogmata excogitare, ac in Ecclesia Dei nefarium scisma inducere […] contra tales eorumque sequaces acrius insurgere…“

Martin Luthers Einzug im Vatikan

Ganz anders Papst Franziskus: Er ließ 2017 eine Statue von Martin Luther im Vatikan aufstellen. Diese Geste mochte Protestanten schmeicheln, diente aber nicht der Wahrheitsfindung, sondern bestenfalls der ohnehin verbreiteten Verklärung Luthers. Ebenso ungewöhnliche Gesten und Aussagen waren dem bereits vorausgegangen. So fabulierte Kardinal Walter Kasper, der Theologe von Papst Franziskus, in seinem im März 2016 erschienenen Luther-Buch, daß der überhitzte Häresiarch heute auch für manche Katholiken so etwas wie „ein gemeinsamer Kirchenvater“ sei. Luther habe recht gehabt, Rom sei schuld am Bruch gewesen. Da paßte es auch ins Bild, daß Kasper mit ausgeprägter Narrenfreiheit Luther in eine Reihe mit dem heiligen Franz von Assisi stellte und damit wieder einen „kühnen“ Bogen zu Papst Franziskus zu schlagen versuchte. Die unzutreffende Behauptung Kaspers, Luther habe recht gehabt, wurde von Franziskus im Juni 2016 wiederholt.

Wie bereits aus der Vergangenheit bekannt, brachte das päpstliche Entgegenkommen kein ebensolches Entgegenkommen von protestantischer Seite, weil der Protestantismus sich aus seiner anti-katholischen Haltung definiert. Dieses Grunddefizit, ein regelrechter Geburtsfehler, wurde ihm von Martin Luther eingeimpft. Papst Franziskus feierte selbstvergessen mit den Lutheranern 500 Jahre Reformation. Er verzichtete darauf, sie zur Wahrheit zu rufen, und erreichte dadurch nichts.

Was wird Franziskus nun am 3. Januar 2021 tun, wenn sich zum 500. Mal die Exkommunikation Martin Luthers und die seiner Anhänger jährt?

Aus dem bisherigen Pontifikat lassen sich zwei mögliche Vorgehensweisen ablesen, eine wahrscheinliche und eine unwahrscheinliche. Eine, die des Petrus würdig und seinem Amt entsprechen würde, wird es hingegen nicht sein.

Anfang Juni, ein halbes Jahr bevor sich die Exkommunikation jährt, wurde Papst Franziskus von deutschen Theologen ersucht, die Bulle zurückzunehmen. Im Gegenzug wurde die Annullierung von Luthers Verdikt durch den Lutherischen Weltbund in Aussicht gestellt, mit dem er den Papst zum „Antichrist“ erklärt hatte. An dieser Stelle soll nicht darauf eingegangen werden, daß hier Ungleiches miteinander verglichen und unterschiedliche Ebenen als gleichrangig suggeriert werden, was sie nicht sind.

Franziskus kann, was die wahrscheinlichere Variante ist, den 500. Jahrestag von Decet Romanum pontificem einfach ignorieren. Er könnte aber auch, ganz bergoglianisch, das wäre die im Augenblick unwahrscheinlichere Variante, die Exkommunikationsbulle aufheben. In diese Richtung deuteten in den vergangenen fünf Jahren mehrere Gesten, die dem Kirchenoberhaupt progressiven Applaus und mediale Anerkennung brachten, aber geistlich fruchtlos blieben.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Wikicommons/Vatican.va (Screenshot)