„Das Christentum ist in Frankreich in das Endstadium eingetreten.“

Das ist die provokante Botschaft von Jérôme Fourquet, französischer Politikwissenschaftler und Direktor des Meinungsforschungsinstituts IFOP. Zu Papier gebracht hat er sie in seinem neuen Buch „L’archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée“ (Französischer Archipel. Geburt einer multiplen und geteilten Nation).

Fourquet ist Experte für Wahlgeographie als Teilbereich der Politischen Geographie. Seine Arbeitsschwerpunkte sind politisches Verhalten und Einstellungen in Bezug auf Religionen, Einwanderung oder Identitätsfragen.

In seinem am 7. März erschienenen Buch nennt er als einen Beleg für seine These, daß vor hundert Jahren noch jeder fünfte Franzose, ob männlich oder weiblich, den Namen der Gottesmutter Maria trug. Heute sind es gerade noch 0,3 Prozent.

Seit der Taufe des Frankenkönigs Chlodwig wurde die gesamte Kulturlandschaft christlich geformt. Frankreich sei durch die Jahrhunderte hindurch, für jeden erkennbar, ein christlich dekliniertes Land gewesen. Das daraus erwachsene kulturelle Erbe sei so prägend gewesen, daß selbst ein Jean-Paul Sartre sagte: „Wir sind alle Katholiken“.

Das habe sich grundlegend geändert durch inner- und außerfranzösische Faktoren, von denen Einwanderung nicht der einzige, wenn auch ein zentraler sei. Auf die Auflösung der katholischen „Matrix“, die die Gesellschaft strukturierte, „wird mit dem Aufstieg eines konservativen Katholizismus reagiert“. Der bisherige Höhepunkt sei die Bewegung Manif pour tous gewesen.

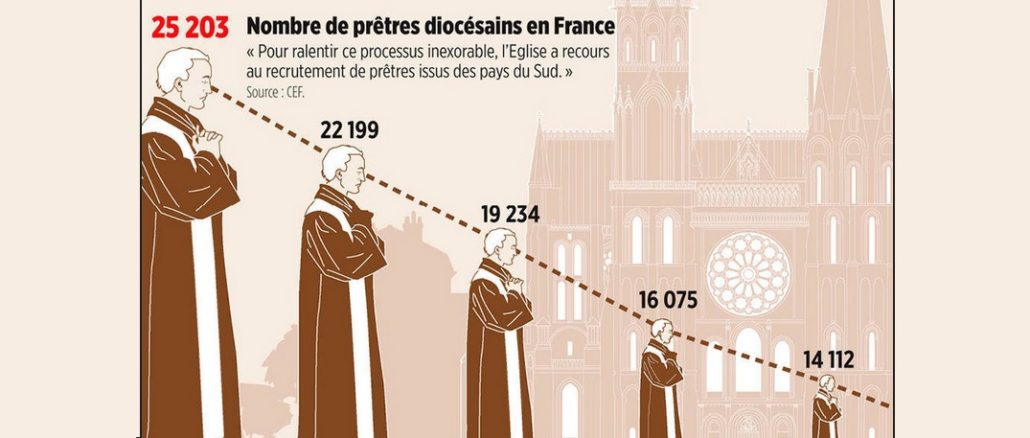

Neben dem drastischen Rückgang der religiösen Praxis stellt Fourquet fest, daß bei so unterschiedlichen Themen wie Familie, Sitten oder Tod der „katholische Bezug“ verschwinde.

Bereits kurz vor Fourquet sprachen französische Soziologen im Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament von einem sich abzeichnenden Duell zwischen „katholischen Populisten“ und „laizistischen Europäisten“. Erstere seien vor allem in Polen, Italien und Frankreich aktiv, finden sich jedoch in den meisten Ländern.

Die katholische Welt in Frankreich zeichne sich durch ein „lebendiges, intellektuelles Brodeln aus“ Die Frage sei, ob die verbliebene, praktizierende Katholizität die „Kraft des Evangeliums“ finde, um eine zunehmend fragmentierte Gesellschaft damit herauszufordern.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: GCF (Screenshot)