Dieser Teil schließt nahtlos an den ersten Teil vom 9. Juni an.

Von Wolfram Schrems*

Rätselhafte Politik des Papstes gegenüber Erzbischof Lefebvre: War man aufrichtig?

Wie man lesen kann, stellten Papst Johannes Paul II. und Glaubenspräfekt Kardinal Joseph Ratzinger Erzbischof Lefebvre in Aussicht, daß er einen Weihbischof (also einen Bischof ohne Jurisdiktion) weihen dürfe. Dieser solle die Weihen innerhalb der von Erzbischof Lefebvre gegründeten Priesterbruderschaft St. Pius X. nach dessen Ableben spenden.

Das wirft zunächst die Frage auf, ob die Aufhebung der Priesterbruderschaft (1975) und die Suspension des Erzbischofs (1976) kanonisch nun einwandfrei zustande gekommen waren oder allenfalls nicht und wie die Situation vor der Weihe des Weihbischofs saniert worden wäre.

Man fragt sich auch, wie aufrichtig diese Zusage war. Einer der vier Bischöfe von 1988 bezweifelt das, da länger kein konkreter Weihetermin zustande kam:

„Die Festlegung eines Datums [für die Bischofsweihe] war für Mgr. Lefebvre der Prüfstein für die Aufrichtigkeit Roms, der Beweis, daß er nicht zum Narren gehalten würde, daß Rom nicht nur schlicht und einfach sein seliges Ende abwarte“.[1]Bernard Tissier de Mallerais, Marcel Lefebvre – Eine Biographie, Sarto, Stuttgart ²2009, 589.

Ohne Spezialkenntnisse ist es naturgemäß nicht zu sagen, mit welchen verbindlichen oder weniger verbindlichen Worten Papst Johannes Paul II. und Kardinal Ratzinger die Weihe des Weihbischofs zugesagt haben. Offensichtlich war die Zusage aber so formuliert, daß Erzbischof Lefebvre Grund hatte, ihr grundsätzlich Vertrauen zu schenken – und Anspruch auf Einlösung des Versprechens zu erheben. Diese verzögerte sich aber.

Lefebvre wollte also angesichts seines vorgerückten Alters von 83 Jahren nicht länger warten. Der Tod hätte seine Absicht vereiteln können.

Und es bleibt der unangenehme Nachgeschmack, daß möglicherweise genau das seitens Papst und Glaubenspräfekt einkalkuliert gewesen war. Wenn das der Fall ist, gereicht es beiden nicht zur Ehre.[2]Da sich dieser Text als „persönliche Reflexionen“ versteht, kann nicht auf alle historischen und kanonistischen Details eingegangen werden. Das wird die Aufgabe einer künftigen … Continue reading

Dreißig Jahre später: die nachkonziliare Kirche – der Greuel der Verwüstung

Formal gesehen war die Weihe ein Akt des Ungehorsams. Und soweit zu erheben ist, war auch von einer Zusage des Papstes an Erzbischof Lefebvre, gleich vier Kandidaten zu Bischöfen zu weihen, nicht die Rede gewesen.

Von daher ist es nachzuvollziehen, daß einige Weggefährten hier nicht mitgehen wollten und die Bruderschaft verließen.

Jetzt, dreißig Jahre nach den Ereignissen, wird wohl niemand, der bei Sinnen ist, das eigenmächtige Handeln von Erzbischof Lefebvre moralisch verurteilen können, wenn man die unfaßbare Verwüstung der sich auf „das Konzil“ berufenden Kirche, des Papsttums, der Hierarchie, der Orden und der akademischen Theologie mit allen Auswirkungen auf die weltlichen Bereiche, besonders auf die ehemals katholischen Staaten und Gesellschaften, in Betracht zieht.[3]Auch außerhalb der Piusbruderschaft wurde zeitnahe Kritik an den Verhältnissen artikuliert, genannt sei etwa der katholische Philosoph Dietrich von Hildebrand, Der verwüstete Weinberg (1972). Die Strukturen sind geistlich weitgehend tot, nur wenige Amtsträger im Westen vermitteln den Eindruck, noch gläubig zu sein.

Man wird in einer umfassenden Kirchengeschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts alle Taten des Ungehorsams der Kirchenhierarchie gegenüber dem überlieferten Glauben, mithin gegen Jesus Christus selbst, benennen und kritisieren müssen. Dieser Ungehorsam hatte im Jahr 1988 bereits über zwei Jahrzehnte lang gewütet, besonders spektakulär die Verwerfung von Humanae vitae durch die Bischofskonferenzen von Österreich, der Schweiz und Deutschland (1968). Dagegen ist der formell unerlaubte, somit illegale Charakter der Weihen durch Erzbischof Lefebvre eine Lappalie, da „die Wahrheit in der Proportion liegt“[4]„Truth Lies in Proportion“, nach dem großen katholischen Historiker Hilaire Belloc, The Crisis of Civilization (1937)..

Keine Lappalie ist der derzeitige Zustand des Papsttums:

Papst em. Benedikt XVI. – ein skandalöser Zustand

Wenn wir uns erinnern, daß der damalige Kardinal Ratzinger im Jahr 2000 eine Erklärung zu Fatima und dem Dritten Geheimnis abgab, die falsch und irreführend ist[5]Siehe dazu meine Ausführungen auf dieser Seite: Papst Benedikt XVI. und Fatima – und einige Ungereimtheiten., daß er noch als Papst das ungeheuerliche Schwindelbuch von Kardinal Bertone Die Seherin von Fatima unterstützte, und daß er die Forderungen der Fatima-Botschaft nicht umsetzte, scheint seine derzeitige Lage im Exil in den Vatikanischen Gärten, die man als mißlich, fragwürdig und skandalös bezeichnen muß, auf eine tragische Weise angemessen.

Wir wissen nicht, warum Papst emeritus Benedikt diesem Zustand zustimmt. Das bleibt genauso ein Rätsel wie die rätselhafte Politik seines Vorgängers. Aber es ist ein Ärgernis.

Sollte der „Mozart der Theologie“ zu diesem Desaster tatsächlich nichts zu sagen wissen?

Übrigens ähnelt die Lage von Papst emeritus Benedikt derjenigen des „slawischen Papstes“ im genannten Roman von Malachi Martin. Johannes Paul II. hat in der Realität seinen eigenen Rücktritt noch verhindert, sein Nachfolger hielt dem Druck offenbar nicht mehr stand – auch aufgrund eigener Versäumnisse, wie man sieht.

Wie auch immer: Diese Situation ist ein Skandal und Folge falscher Weichenstellungen.

Schlußfolgerungen

Am 30. Juni dieses Jahres werden in Zaitzkofen sechs Kandidaten der Priesterbruderschaft St. Pius X. die Priesterweihe empfangen. Unter ihnen befindet sich ein aus der Diözese Linz stammender Naturwissenschaftler, der über ein Jahrzehnt dem Opus Dei angehörte und dort auch mit Leitungsaufgaben betraut war.

Die Primiz ist – auch das ist eine Überraschung – in einer Pfarrkirche der Diözese Linz angesetzt. Wenn die Erlaubnis, eine diözesane Kirche zu benützen, nicht (wie in der Erzdiözese Wien bei der Primiz eines Neupriesters der FSSPX im Jahr 2011) kurzfristig widerrufen wird, würde es sich um ein kleines Wunder handeln. Auf der Netzseite der betreffenden Pfarre findet sich per 13. Juni allerdings leider kein Hinweis auf die Primiz. Vielleicht will man dort in Deckung bleiben.

Es gibt viel Angst in der „geschwisterlichen“ und „offenen“ und „dialogbereiten“ Kirche. (Im übrigen – auch das ist sinnbildlich für die gesamte Lage – ist der künftige Primiziant aus Oberösterreich im Gegensatz zu all den humorlosen und mühsamen „Geschwisterlichen“, „mündigen Christen“, „aktiven Laien“, „ungehorsamen Pfarrern“ und anderen Wadlbeißern eine gewinnende Persönlichkeit.)

Wie auch immer: Die Weihe von sechs jungen Diakonen der Piusbruderschaft, der Geburtsjahrgänge 1981 bis 1993 und aus fünf Ländern stammend, auf den Tag genau dreißig Jahre nach den unerlaubten Bischofsweihen wird ein sinnbildliches Ereignis sein. Und es wird die Frage aufwerfen, was zukünftig in der Kirche genau als „erlaubt“ und „unerlaubt“ gelten wird. Längst ist die Ansicht obsolet, ja kontrafaktisch geworden, die Priester der Piusbruderschaft würden „kein Amt“ in der Kirche ausüben. Sie üben es nunmehr auch offiziell durch die Beichtvollmacht aus, die Papst Franziskus gewährte.

Von daher gilt es, einige Schlußfolgerungen zu ziehen:

- Im Sommer 1988 konnte man bei bestem Wissen und Gewissen zu gegensätzlichen Schlußfolgerungen für das eigene Handeln kommen. Erzbischof Lefebvre hatte angesichts seiner Erfahrungen mit dem Papst und der vatikanischen Bürokratie gute Gründe, den Schritt der formal nicht erlaubten Bischofsweihen zu setzen. Die Gründer der Priesterbruderschaft St. Petrus hatten ebenfalls gute Gründe, den Weg in einen formal irregulären Zustand nicht mitzugehen. Beide folgten ihrem recht gebildeten Gewissen, damit dem, was sie als Willen Gottes für sich erkannten. Beide Initiativen brachten gute Früchte hervor. Ohne die Petrusbruderschaft wären viele Katholiken (und Nicht-Katholiken) niemals zur Messe aller Zeiten gelangt, denn die Piusbruderschaft lag für viele jenseits einer mentalen Hürde.

Von daher sollten beide Seiten einander respektieren. Meiner Beobachtung nach gehören gegenseitige Distanzierungen oder gar Polemiken erfreulicherweise ohnehin der Vergangenheit an. Auf der Ebene der Gläubigen gibt es sogar, wie es letztes Jahr jemand humorvoll ausdrückte, eine „Osmose“.

- Das Motu proprio Ecclesia Dei ist dreißig Jahre nach seiner Promulgation überholt. Die Situation ist, wie gesagt, völlig anders als 1988. Mit dem Ausdruck „schismatischer Akt“ klingt es auch halbherzig. Man möchte gerne nachfragen: Ist es nun ein Schisma, ja oder nein? Aber offenbar gaben die Tatsachen (nämlich die Absicht von Erzbischof Lefebvre, keine schismatische Hierarchie zu gründen, das Festhalten am überlieferten Glauben und der Widerstand gegen rechtlich ohnehin äußerst zweifelhafte Neuerungen im Gefolge des Konzils, besonders das kanonisch offenbar unzureichend promulgierte neue Meßbuch) zu wenig her, um von einem „Schisma“ zu sprechen.

Was aber, wenn es kein „Schisma“ ist?

Das Motu proprio klingt in Punkt 5 a und b auch direkt absurd[6]b) Wir möchten ferner auch die Theologen und Fachgelehrten der anderen kirchlichen Wissenschaften darauf aufmerksam machen, daß auch sie von den augenblicklichen Umständen herausgefordert sind. … Continue reading. Wenn das II. Vatikanische Konzil Neues gebracht habe, stellt sich unabweisbar die Frage nach der Legitimität dieser Neuerungen. Von daher und aufgrund des verwüsteten Zustandes von Kirche, Lehre und Theologie bei gleichzeitigem Wachstum der Piusbruderschaft ist die Revision dieses Motu proprio ein Gebot der Stunde.

- Angesichts aller erwähnten Fakten fordern kirchliche Gesinnung und menschlicher Anstand, die Exkommunikation von Erzbischof Lefebvre aufzuheben und einen Kanonisierungsprozeß anzustrengen.[7]Der CIC 1983 schließt mit dem Can. 1752, der lautet: „Bei Versetzungssachen sind die Vorschriften des can. 1747 anzuwenden unter Wahrung der kanonischen Billigkeit und das Heil der Seelen vor … Continue reading

- Schließlich ist Papst emeritus Benedikt aufgerufen, die volle Wahrheit über die Vorgänge im Vorfeld der unerlaubten Weihen darzulegen. Er sollte nun auch die Umstände seines Rücktritts benennen, den derzeitigen Zustand der Kirche delegitimieren und die Sühnebotschaft von Fatima verkünden. Da er einer der letzten Konzilstheologen ist, wäre es angebracht, die Intrigen, die zu den falschen Weichenstellungen des Konzils geführt haben, auszuleuchten. Diese Aufklärung würde vieles in die richtige Perspektive rücken.

Resümee – persönliche Gedanken

Noch bis vor wenigen Jahren hätte ich mir eine Krise von Kirche und Papsttum wie die jetzige nicht vorstellen können. Geschweige denn vor dreißig Jahren.

Damals war aber die schlechte Saat schon längst ausgesät.

Die vielen schlechten Erfahrungen innerhalb von Kirche und Theologie stellten sich mir mit der Zeit immer weniger als „Einzelfälle“ dar, sondern als systemisch. Und sie mußten mit dem Konzil zu tun haben. Ein sinnbildliches Beispiel für die Konzilseuphorie, die keine guten Früchte brachte, scheint mir im Rückblick der 1988 amtierende Abt des Stiftes Engelszell: Leider wird dort bald Schluß sein.

Die Einsicht in diese Zusammenhänge führte mit innerer Zwangsläufigkeit zu einem persönlichen Paradigmenwechsel:

Die Problemanalyse mußte immer höher in der Hierarchie ansetzen. Damit ist auch der Papst nicht mehr einer kritischen Betrachtung enthoben.

Im Licht der Geschichte von Fatima mußte ich mir eingestehen, daß das Problem nicht allein in einigen feministischen Pastoralassistentinnen oder politisch links agierenden Großstadtpfarrern da oder dort besteht. Es ging um nichts weniger als um eine Glaubenskrise in der Hierarchie, einschließlich bei den Inhabern des Petrusamtes.[8]Vgl. dazu das schon öfter zitierte Interview mit Sr. Lucia von Fatima mit P. Augustin Fuentes am 26.12.1957, leider nur auf Englisch schnell greifbar.

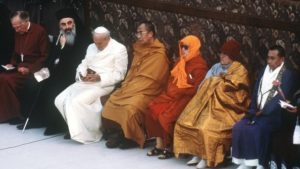

Nein, Assisi war kein Versuch, die Außenstehenden für Christus zu gewinnen, sondern ein Ärgernis! Sich das einzugestehen, benötigte aber Zeit.

Das bedeutet keine pauschale Entschuldigung des Versagens der niedrigeren Hierarchiestufen, einschließlich der Laien. Alle haben ihre Verantwortung je nach ihren Aufgaben, ihrer Bildung und ihrer Kompetenz. Aber in der von Jesus Christus gestifteten und gewollten Ordnung hat der Stellvertreter Christi, der Nachfolger des Apostelfürsten, das höchste Amt inne, damit trägt er die höchste Verantwortung für die Schafe (Joh 21,15ff).

Nach dem Tod von Papst Pius XII. ist ein ganz unchristlicher, euphorischer Weltoptimismus eingezogen.

Der gegenwärtige „Bischof von Rom“ vermittelt den Eindruck, mit den Wölfen gegen die Schafe zu kooperieren. Er vermittelt nicht den Eindruck, katholisch zu sein. Das ist sehr wohl erkennbar.

Auf diesem Hintergrund müssen die unerlaubten Bischofsweihen neu bewertet werden. Erzbischof Lefebvre sah sich genötigt, die Bewahrung des überlieferten Glaubens gleichsam zu erzwingen. So riskant das auch war: Ohne diesen Schritt hätte die Hierarchie nach 1988 weder die überlieferte Messe, noch die Ecclesia Dei – Gemeinschaften konzediert. Somit wären die Spuren des traditionellen Glaubens, der uns jenseits des Bruchs durch das II. Vaticanum mit der Tradition seit den Anfängen der Kirche verbindet, ausgelöscht worden. Damit gerät das depositum fidei, die heilsnotwendigen Inhalte des Glaubens also, aus dem Blick. Die Gültigkeit der Sakramente wird zweifelhaft. Gott wird nicht mehr die gebührende Ehre erwiesen, die Seelen nehmen Schaden, das Heil vieler ist gefährdet. Im Bereich von Staat und Gesellschaft ereignen sich infolge dessen mehr und mehr Katastrophen – zu Lasten aller.

Diese Zusammenhänge aufzudecken und zu formulieren, benötigt Zeit. Es ist ein schwieriger Prozeß. Er hat auch seine Kosten.

Immer schon war der persönliche Glaubensweg eine Odyssee – das ist die Situation des Menschen, eine andere gibt es nicht. Auch das Märchen vom Reiter über den Bodensee kommt einem in den Sinn.

In Zeiten wie diesen hat man als Gläubiger jedoch eine weitgehend apostasierte Hierarchie und einen feindlich übernommenen Kirchenapparat geistig zu bewältigen. Die Situation ist also verworrener als in früheren Zeiten.

Erzbischof Lefebvre hat direkt und indirekt Entscheidendes dazu beigetragen, daß die Verwirrung nicht überhand nahm und der Glaube sichtbar blieb. Das muß nun endlich kirchenamtlich anerkannt werden. Viele Gläubige, auch diejenigen, die – wie ich selbst – nicht zum Kernbestand der Gemeinden der Bruderschaft gehören, anerkennen das bereits mit dem Ausdruck der Dankbarkeit.

Deo gratias.

*Wolfram Schrems, Wien, Mag. theol., Mag. phil., Katechist, Pro-Lifer

Bild: Fsspx.at/Rorate caeli/Wikicommons (Screenshots)

-

| ↑1 | Bernard Tissier de Mallerais, Marcel Lefebvre – Eine Biographie, Sarto, Stuttgart ²2009, 589. |

|---|---|

| ↑2 | Da sich dieser Text als „persönliche Reflexionen“ versteht, kann nicht auf alle historischen und kanonistischen Details eingegangen werden. Das wird die Aufgabe einer künftigen Kirchengeschichtsschreibung sein müssen. |

| ↑3 | Auch außerhalb der Piusbruderschaft wurde zeitnahe Kritik an den Verhältnissen artikuliert, genannt sei etwa der katholische Philosoph Dietrich von Hildebrand, Der verwüstete Weinberg (1972). |

| ↑4 | „Truth Lies in Proportion“, nach dem großen katholischen Historiker Hilaire Belloc, The Crisis of Civilization (1937). |

| ↑5 | Siehe dazu meine Ausführungen auf dieser Seite: Papst Benedikt XVI. und Fatima – und einige Ungereimtheiten. |

| ↑6 | b) Wir möchten ferner auch die Theologen und Fachgelehrten der anderen kirchlichen Wissenschaften darauf aufmerksam machen, daß auch sie von den augenblicklichen Umständen herausgefordert sind. Die Breite und Tiefe der Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils machen nämlich neue und vertiefte Untersuchungen notwendig, in denen die Kontinuität des Konzils mit der Tradition klar hervorgehoben wird, vornehmlich in jenen Bereichen der Lehre, die, weil sie vielleicht neu sind, von einigen Teilgruppen der Kirche noch nicht recht verstanden wurden (zit. nach). Wenn diese „Kontinuität des Konzils mit der Tradition“ tatsächlich bestünde, wäre sie ohnehin offenkundig und es bedürfte keiner, jetzt schon völlig unglaubhaften Wortakrobatik. |

| ↑7 | Der CIC 1983 schließt mit dem Can. 1752, der lautet: „Bei Versetzungssachen sind die Vorschriften des can. 1747 anzuwenden unter Wahrung der kanonischen Billigkeit und das Heil der Seelen vor Augen, das in der Kirche immer das oberste Gesetz sein muß.“ Hier sind zwei Grundsätze enthalten, die unser Thema betreffen: Die Billigkeit, aequitas, griechisch ἐπιείκεια (dav. dt. Epikie), muß erstens ein Anwendungsgrundsatz von Kirchengesetzen sein. Daher erscheint die Exkommunikation wegen einer formell unerlaubten, wiewohl päpstlicherseits in Aussicht gestellten Bischofsweihe zur Rettung des überlieferten Glaubens und ohne schismatische Absichten unbillig, wenn man die Verwüstungen durch niemals zur Rechenschaft gezogene Hirten und Theologen betrachtet. Warum z. B. wurde Karl Rahner nie wegen seines Kampfes gegen den Glauben exkommuniziert? Zweitens ist das Heil der Seelen „oberstes Gesetz“. Der Gedanke der Rettung der Seelen ist in der konziliaren Kirche unter dem Einfluß von Allerlösungsspekulationen so gut wie verschwunden, in der FSSPX ist er handlungsleitend. Daraus ergibt sich, daß sich der CIC hier gegen die Praxis und Verkündigung der konziliaren Kirche richtet und die FSSPX unterstützt. Das gelte es bei der wünschenswerten Aufhebung der Exkommunikation zu berücksichtigen. |

| ↑8 | Vgl. dazu das schon öfter zitierte Interview mit Sr. Lucia von Fatima mit P. Augustin Fuentes am 26.12.1957, leider nur auf Englisch schnell greifbar. |