Gegenrede zu einem Kirchenzeitungsbeitrag von Hubert Hecker.

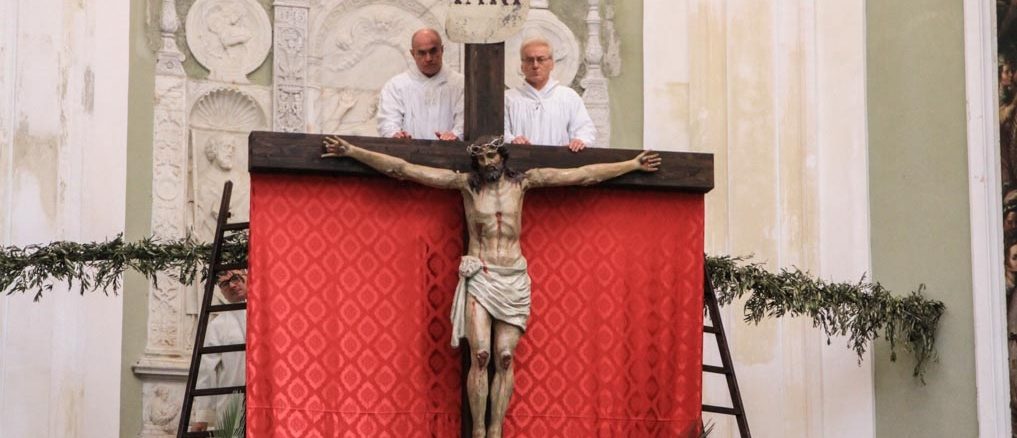

Der Chefredakteur der drei hessischen Bistums-Kirchenzeitungen, Johannes Becher, plädiert dafür, die Kreuzwege der katholischen Kirchen nach Karfreitag abzuhängen bzw. zu ersetzen. Das schreibt er in der Limburger Kirchenzeitung „Der Sonntag“ vom 9. April 2017. Die Betrachtung der Passion Christi sollte auf die Zeit vor Karfreitag beschränkt bleiben, damit uns das ganze Kirchenjahr über die milde Sonne des Ostermorgens scheine.

Der Kreuzweg ist eher abschreckend als einladend

Gewiss, Leiden und Kreuzestod Jesu wären die „Konsequenz seines radikalen Lebens“ gewesen, „ein mitleidender Gott, einzigartig, anbetungswürdig, ermutigend“. Aber wir Christen möchten mit Jesu Weg zum Tod am Kreuz nicht ständig konfrontiert werden. Becher findet es geradezu „unerträglich, wenn der Kreuzweg als Idealtypus unseres Lebens in der Nachfolge gezeichnet wird“.

Zwar würden vielen Christen in zahlreichen Ländern der schreckliche Kreuzweg der Verfolgung widerfahren, aber das sei eben kein Idealzustand. „Mein liebender Gott braucht keine Brandopfer und keine Martyrer.“

Darüber hinaus sei bei den aktuellen Gewalt- und Hassausbrüchen unserer Tage das „Bereitstellen friedlicher Gegenentwürfe“ sinnvoller als das Klagen beim Kreuzweg. Auch für die Christen selbst könnte man „an das Leben des Jesus von Nazareth viel einladender erinnern“ als mit den „blutigen Bildern“ der Passion. Deshalb möchte er den Leidensweg Christi nach der Karwoche durch Begegnungsbilder vom Lebensweg Jesu ersetzen. „Lächeln statt Geißelung“, Jesu Lehren, Heilen und Segnungen „statt all der Gewalt und dem vielen Blut“ bei dem Kreuzweg des Gottessohnes.

Selektive Bibellesung zu einem Lieber-Jesus-Epos

Es ist offensichtlich, dass der Kommentator Christi Erlösungsweg von Galiläa nach Jerusalem ans Kreuz auseinanderreißen will: Der lächelnde, segnende, heilende Nazarener wird in den Vordergrund gerückt. Mit dessen friedlichen Lebensentwürfen kann man was anfangen. Doch die bedrückende Passionsgeschichte? Wer will denn das hören? Das ist doch eher eine abschreckende als einladende Geschichte.

Die nachkonziliare Theologie und Katechetik haben sich auf eine selektive Exegese versteift. Aus den Evangelien werden nur die Geschichten des freundlichen Jesus herausgesiebt. Die Forderungen und Gebote Christi, seine Warnungen und Weherufe, Jesu Gerichts- und Strafreden will man den Gläubigen nicht mehr zumuten.

Aus dem Leben Christi wird ein Lieber-Jesus-Epos destilliert. Seine Lehren stuft man zu unverbindlichen Angeboten herab. Die Dringlichkeit seiner Bekehrungsaufrufe, die Unbedingtheit von Umkehr und Nachfolge werden ausgeblendet. Man schwärmt von Christi Frohbotschaft zum Ankommen des Gottesreiches, aber verschweigt die Drohrede zum kommenden Gericht und dem angesetzten Axthieb.

Wozu Erlösung bei Gottes Allbarmherzigkeit?

Vor allem werden Realität und Folgen der Sünde verharmlost. Der Theologe Magnus Striet verdünnt das Sündigen in ein homöopathisches Maß, wenn er es so definiert: „Sich nicht in den Möglichkeiten eines Gottes festzumachen“ (Der Sonntag 19. 3. 17). Die menschliche Anfälligkeit durch die Erbsünde ist in Verkündigung und Religionsunterricht schon lange kein Thema mehr. Die Barmherzigkeit Gottes deckt angeblich alles zu. Gott verzeiht doch sowieso. Wozu brauchte es dann die Erlösung? Erst recht wird unverständlich, warum Christus für unsere Sünden leiden und sterben musste. Deshalb werden auch die Schrifthinweise ausgeklammert, dass der Messias leiden musste, um die Sünden der Welt zu tragen.

Man will das Schuldbekenntnis aus dem bekannten Passionslied nicht mehr hören: „Was du, Herr, hast erduldet, ist alles meine Last: Ich, ich hab’ es verschuldet, was du getragen hast.“ In diesem Sinne sind seit dem Hochmittelalter die Christen den Kreuzweg als persönlichen Bußweg nachgegangen. Heute sind die Kreuzwege in den Kirchen vielfach nur noch Erinnerungszeichen an die Frömmigkeit vergangener Zeiten.

Aber auch der Weg der täglichen Kreuzaufnahme und Selbstverleugnung in der Nachfolge Christi, wie ihn alle drei synoptischen Evangelisten überliefern, scheint in der Kirche nicht mehr opportun zu sein. Das entsprechende Jesuswort an die Jünger / Christen mit der Warnung, dass man sonst kein Jünger Christi sein könne, wird als allzu „harte Rede“ eingestuft.

Passionsgeschichte und Kreuzestod waren für die Jünger und frühen Christen das entscheidende und unterscheidende Werk Christi. Es war der Kern ihrer ersten Glaubens- und Verkündigungsbotschaft: „Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten“ (1. Kor 1,23) – und nicht das „leere Kreuz“, das Becher als „das Siegeszeichen“ des Auferstandenen ansehen will. Auch der auferstandene Christus ist der gekreuzigte, an seinen Wundmalen erkennbar.

Statt Erlösungstod für unsere Sünden göttliches Solidaritätsleiden?

Woher kommt die Aversion modern(istisch)er Theologen gegen die Passion Christi?

Becher spricht beim Kreuzweg Christi vom „mitleidenden Gott“. Darin ist er sich mit Erzbischof Zollitsch und anderen Kirchenleuten einig, dass Jesu Leiden und Tod als göttliche Solidaritätsaktion zu deuten ist, „ermutigend und tröstend“ für Christen in ähnlicher Leidens- und Verfolgungslagen. Aber ist dann der Tod Jesu für Normal-Christen nicht ziemlich irrelevant? Oder nur für Menschen in Unglücksfällen oder bei Altersleiden am Lebensende?

Nach diesem theologisch reduzierten Deutungsansatz ist die nächste Zweifelfrage logisch. Der Kirchenzeitungsredakteur fragt: Musste Jesus sterben, um uns zu erlösen? Seine Antwort klingt nicht überzeugend: Sein Tod war die Folge seiner „Radikalität des Durchglaubens“. Die Zweifel bei dieser Lesart wollen nicht verstummen: War sein grausames Ende in Gottverlassenheit für die Verbreitung von Jesu ansteckender Friedensbotschaft wirklich nötig?

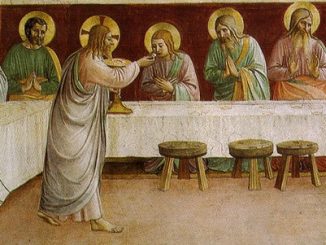

Die Botschaft der Bibel vom Tod Christi ist eine andere als die Deutung von Solidaritätshandeln. In verschiedenen Umschreibungen und Bildern (Sühnopfer, Loskauf etc.) sagen die neutestamentlichen Autoren aus, dass Christus sein Leben hingab „für die Sünden der vielen“ (Jes 53,12). Und so sagt es der Priester in persona Christi bei jeder hl. Messe: „… mein Blut, vergossen zur Vergebung der Sünden“. So bekennen es die Gläubigen vor der eigenen Kommunion mit Christus: „Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt.“ Christus starb für unsere Sünden zu unserem Heil.

Jede heilige Messe ist nach katholischer Lehre – im Unterschied zum protestantischen Abendmahl – eine unblutige Vergegenwärtigung des einmaligen Kreuzesopfers Christi. Die Wandlungsworte sprechen diesen Bezug zum Kreuzestod deutlich aus. Christus brachte sich selbst als Opfer für die Sünden dar, lehrt der Hebräerbrief.

Wenn diese biblische Kernbotschaft aufgegeben wird, wie das heute viele Theologen tun, dann ist der Sinn von Christi Kreuzweg und Kreuzestod allerdings infragegestellt. Dann bleibt von der Bibel nur ein menschlich radikaler Friedensverkünder, mit dem es leider ein tragisches Ende nahm. Leise Kritik an Jesu Verhalten schleicht sich ein: Musste er denn so radikal sein in seinen Forderungen? War die Konfrontation mit den jüdischen Autoritäten wirklich notwendig?

Auch Becher stellt die weitere Zweifel-Frage:

„War das alles (vielleicht nur) eine inszenierte Show des göttlichen Bewegers?“

Zu dem Stichwort Show fallen zwei Stücke aus den 70er Jahren ein, die das Leben und Leiden Jesu neu deuten wollen. In dem Pop-Theater „Jesus Christ Superstar“ fragt der Judas-Darsteller: Hätte Jesus nicht effektiver seine göttlichen Macht- und Demonstrationsmittel für die Verbreitung seiner Friedens- und Liebesbotschaft einsetzen können – statt den Streit mit den Pharsäern zu suchen?

In dem Kultfilm: „Das Leben des Brian“ wird an die Stelle von Jesu grausamer Leidensgeschichte eine kreuzfideles Happy End gesetzt. Schon der Kreuzweg („Jeder bitte nur ein Kreuz!“) ist als witziger Parcours dargestellt. Als Brian und vielen Mitgekreuzigte am Balken hängen, jammern und klagen sie nicht. Sie pfeifen auf ihre missliche Lage: „Always look at the bright side of life“. In dem optimistischen Programm-Song heißt es weiter: „Das Leben ist ein Lacher, der Tod ein Witz. Vergiss die Sünden zu bezahlen, schenk dem Publikum dein Strahlen. Du wirst sehen: Alles ist nur Show. Pfeif’ ein Liedchen, mach’ das Publikum froh“. Refrain: “Schau immer nur auf die Sonnen-Seiten des Lebens!“

Die Botschaft der Kreuz- und Christus-Spötter ist klar: Mit einem herzhaften Lacher und fidelen Liedchen kann man auch in schlimmster Lage Lebenslust und –mut behalten. Der Monty-Python-Film ist die komödiantische Variante der kommunistischen Parole: „Uns aus dem Elend zu erlösen müssen wir schon selber tun.“ Das Leiden und Sterben des historischen Jesus’ wird damit für überholt oder überflüssig erklärt.

Der Film und seine Botschaft sind bis heute sehr beliebt – auch bei Christen aller Altersstufen. Was hatten und haben Kirche und Theologie dazu zu sagen? Die Initiativen, selbst kreuzfidele Kreuzfeste zu feiern, bunte Kreuze ohne den Gekreuzigten aufzustellen oder die Kreuzwege der Kirchen abzuhängen sind keine überzeugende Antworten auf die Glaubenskrise zu Passion und Erlösungstod Christi.

Text: Hubert Hecker

Bild: Diözese Trapani (Screenshot)