Von Jean-Maxime Villé

(Paris) Henda Ayari ist die Tochter einer Algerierin und eines Tunesiers, und sie ist französische Staatsbürgerin. Jahrlang praktizierte sie die extremste Form des Islams. Zum Salafismus kam sie durch die Ehe mit einem fanatischen arabischen Muslimen, ebenfalls französischer Staatsbürger. Heute ist Ayari 39 Jahre alt und warnt vor dem Salafismus, der „eine Gefahr für den Islam und die Welt ist“. Hinter dem Salafismus, so Ayari, steht der saudische Wahabismus. Das saudische Königshaus fördere den Salafismus weltweit „aus religiösen und politischen Gründen“. Dennoch wirkt Ayaris Autobiographie zu glatt. Sie hat viel, vielleicht zuviel vom Geschmack des europäischen Mainstream.

Der „salafistische Wahabismus“, denn Salafismus und Wahabismus – so Ayari – gehören zusammen, ist eine „falsche Religion“, die zum „Haß gegen die Ungläubigen“ aufstachle. Bereits diese erste Kernaussage ihres Buches weckt Zweifel. Eine „falsche Religion?“ Diese Distanzierung des Salafismus und Wahabismus vom Islam zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch. Beide Richtungen hätten, so die Botschaft, nichts mit dem Islam zu tun. Sie seien nicht Teil des Islams. Eine Aussage, die wohlmeinenden europäischen Ohren schmeicheln mag, und wohl auch schmeicheln will, die aber in der Sache falsch und damit unaufrichtig sind.

Die fein säuberliche Trennung zwischen „richtigem“ und „falschem“ Islam ist unglaubwürdig. Das entscheidende Kriterium für diese Trennung, so schimmert es durch, ist nicht islamisch, sondern westlich. „Richtig“ ist demnach ein Islam, der den Westen und seine derzeit dort vorherrschende Denk- und Lebensweise anerkennt. „falsch“ jener, der sie ablehnt.

In Ayaris Autobiographie klingt das so: Nachdem sie viele Jahre selbst Anhängerin des radikalen Islams war, sagte sie sich von ihm los und klagt ihn heute an. Eine Muslimin ist sie geblieben und betont das auch mit Nachdruck. Nun glaube sie aber an einen anderen Islam, den „richtigen“ Islam, denn „jede Religion“, greift Ayari weit über den Islam hinaus, müsse das Ziel haben, die Menschen „sich näher zu bringen“.

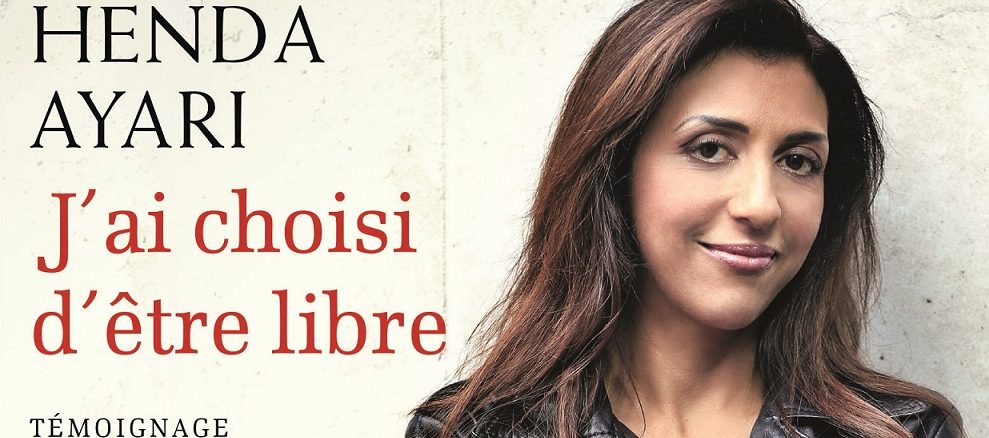

Anfang Dezember wurde ihre Autobiographie „Ich habe entschieden, frei zu sein“(J’ai choisi d’être libre“, Verlag Flammarion) in Paris vorgestellt. Darin erzählt sie ihren Ausstieg aus dem radikalen Islam, der in arabischen Staaten virulent ist, aber ebenso in Frankreich und vielen anderen europäischen und außereuropäischen Staaten grassiert.

Im Alter von 21 Jahren heiratete sie einen fanatischen Muslimen französischer Staatsbürgerschaft und Migrationshintergrund. Für zehn Jahre verschwand sie mitten in Frankreich unter einer Ganzkörperverschleierung, während ihr Mann von Tag zu Tag gewalttätiger wurde.

Heute kritisiert sie vor allem Saudi-Arabien. In dem reichen Wüstenkönigreich sieht sie den Hauptsponsor des radikalen Islams. Der Wahabismus, der sich außerhalb Saudi-Arabiens Salafismus nenne, sei nicht in erster Linie eine kulturelle Version des Islams, sondern eine politische Ideologie gekoppelt mit wirtschaftlichen Interessen. Die Fäden des internationalen Salafismus ziehe im Hintergrund, so Ayari, das saudische Königshaus. Es gehe den Saudis nicht nur um die Machterhaltung in Saudi-Arabien, sondern um die Vorherrschaft im Islam.

„Mit 20 war ich jung und Salafistin. Mit 39 bin ich eine freie muslimische Frau. Ich war eine lebende Tote.“

„Ich habe fast 20 Jahre gebraucht, um zu verstehen, daß der Salafismus eine sehr gefährliche, sektiererische Ideologie ist, die das Ziel hat, zu spalten, eine kollektive Isolation zu suchen und Haß zwischen den Völkern zu säen.“

Die Autobiographie wurde zusammen mit der französischen Journalistin Florence Bouillat geschrieben. Dabei dürfte es sich um ein Pseudonym handeln. Wer sich dahinter verbirgt, ist daher nicht bekannt. Weshalb vorerst auch einige Zusammenhänge, was die Zielsetzungen des Buches anbelangt, im Dunkeln bleiben.

Die Autobiographie füllt derzeit die französischen Gazetten. Ayari prangt auf den Titelseiten von Illustrierten und Tageszeitungen. Ihre Biographie paßt ins Bild einer verunsicherten Gesellschaft. Sie repräsentiert den „guten Islam“ in der edelsten Variante, jener einer Aussteigerin aus dem „bösen Islam“. Sie symbolisiert, so die Botschaft, einen verwestlichten Islam: die ehemalige Ganzkörperverschleierte, die als „Power Woman“ im Leder-Outfit porträtiert wird. Teil Eins der Botschaft an die europäische Leserschaft: „Eine von uns“, Teil Zwei der Botschaft: „Die Islamisten haben nichts mit dem Islam zu tun, er ist ihr erstes Opfer“.

Die Gesamtbotschaft ist durch und durch westlicher Mainstream: Kampf der Toleranten gegen die Intoleranten. Die Rollenverteilung in diesem Spiel ist klar. Religion aus dem Blickwinkel des Relativismus betrachtet. Ayari hat sich nicht nur vom Salafismus befreit. Sie ist im Buch nach dem Geschmack europäischer Gutmenschen verpackt worden. Stutzig muß spätestens der Vergleich machen, daß die Salafisten „eine der gefährlichsten Sekten der Welt seien … nach den Zeugen Jehovas und vielen anderen Sekten“. Die Zeugen Jehovas sind „gefährlicher“ als die Salafisten? Solche Behauptungen werfen die Frage auf, wie fundiert Ayaris Reflexion über den Islam gewesen sein mag. Viele von Ayaris Aussagen, auch zum Islam, wirken wie aufgesetzte Standardsätze, die in erster Linie ein Zielpublikum bedienen sollen. Die Handschrift von Florence Bouillat schimmert an zu vielen Stellen des Buches zu deutlich durch.

Interessanter als diese mainstream-konforme Teile des Buches sind Ayaris Insider-Wissen zum Salafismus und dessen Rückkoppelung zum Wahabismus. Darin geht es um den Haß auf den Westen und alle Nicht-Muslime, um Vernetzungen, Organisation und Ideen. Gerade in diesem Bereich hätte man sich mehr erwartet von jemand, der von sich sagt, an „mehreren Treffen mit salfistischen Experten in Frankreich, verschiedenen arabischen Staaten und auch in Saudi-Arabien teilgenommen zu haben“.

„Die wahabitisch-salafistische Ideologie ist eine große Gefahr für den Frieden zwischen den Völkern. Sie ist eine Ideologie, die den Terroristen eine Grundlage bietet.“

Diese Aussage ist Ayaris glaubwürdigste Botschaft. Ansonsten ist das Buch mit Happy End ziemlich enttäuschend. Es ist nicht wirklich hilfreich in einer großen Herausforderung, zunächst vor allem für Europa, das Buch wendet sich ja an ein französisches Publikum, in der ein Happy End keineswegs absehbar ist. Das Buch wirkt wie eine Nacherzählung, im besten Fall eine sich selbst bestätigende Prophezeiung, der offiziellen französischen Staatspolitik.

Text: Maxime Villé

Bild: Verlag/Asianews/L’Obs (Screenshots)

Es Stimmt dass Saudi-Arabien den IS und andere Mittelalter dumme Menschen unterstützt und leitet.

Es stimmt auch das Wirtschaftliche Interessen von Fremdstarten in Syrien und dem Irak den Bürgerkrieg und das Morden ausgelöst haben.

Es ist aber auch wahr dass der Koran ein Problem ist.

Mohamed hat halt, wie es der Teufel und auch unsere Politiker tun, Gutes verkündet und Schlechtes getan.

D.h. er hat sich an seine eigene Verkündigung nicht gehalten.

Er predigt Barmherzigkeit und ist unbarmherzig, Toleranz und ist intolerant, Verträge werden nur solange eingehalten bis man die Oberhand hat.

Ich glaube dass die Muslime sich nicht reformieren können, denn der Koran ist halt unstimmig in seinen Aussagen.

Da wird auf einen allmächtigen barmherzigen Gott hingewiesen, der aber zu schwach ist selbst für seine Sache einzustehen und deshalb muss der schwache Mensch ihm helfen die Ungläubigen zu vernichten, nicht zu bekehren.

Eigentlich schade denn es gibt wirklich gute Menschen unter den Muslimen, die wenn sie nicht gerade im Koran aufgewachsen wären wirklich gute Christen geworden wären.

Die verschiedenen Richtungen in der mohammedanischen Klaubens Auslegung zeigt ganz deutlich dass es nie um den Glauben sondern immer um Macht ging und geht.

Wer ist der Nachfolger von Mohamed? wer hat die Macht?

Der Koran kann niemals Grundlage einer friedlichen und toleranten Gesellschaft sein und er wird sich auch niemals einer Staatsordnung unterwerfen.

Der Koran ist so angelegt, wie er angelegt ist, um als Grundlage für eine Diktatur zu dienen, nicht um freie Menschen hervor zu bringen.

Ein friedliches Zusammenleben von Christen und Muslimen ist nur möglich wenn die Muslime in der Minderheit sind und nur solange sie in der Minderheit sind.

Das sagt der Koran aus.

Darum bin ich der Meinung gebt dem Kaiser was des Kaisers ist und Gott was Gottes ist.

Verfolgte Christen zu uns und verfolgte Muslime zu Muslimen.

Das ist nicht rassistisch oder sonst irgendetwas Schlimmes, das ist einfach nur Selbstschutz.

Es kann der Beste nicht in Frieden leben wenn der böse Nachbar das nicht will.

Friede sei mit euch

Eine freie Muslimin – das ist ein Widerspruch in sich. Kein Mohammedaner ist frei. Sie leben in einem geistigen Gefängnis nach einer Sozialisierung in ihrem Clan zum Hass und unter mörderischer Kontrolle ihrer Umma.