Spontane Gedanken von Giuseppe Nardi

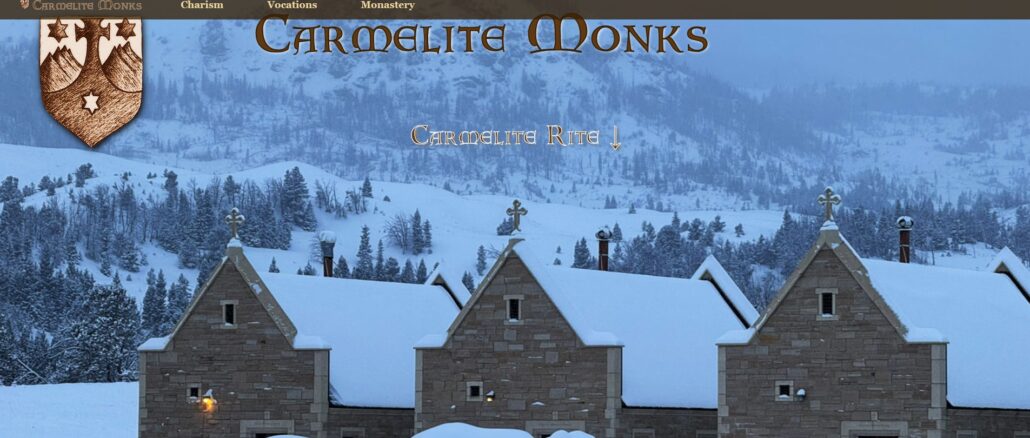

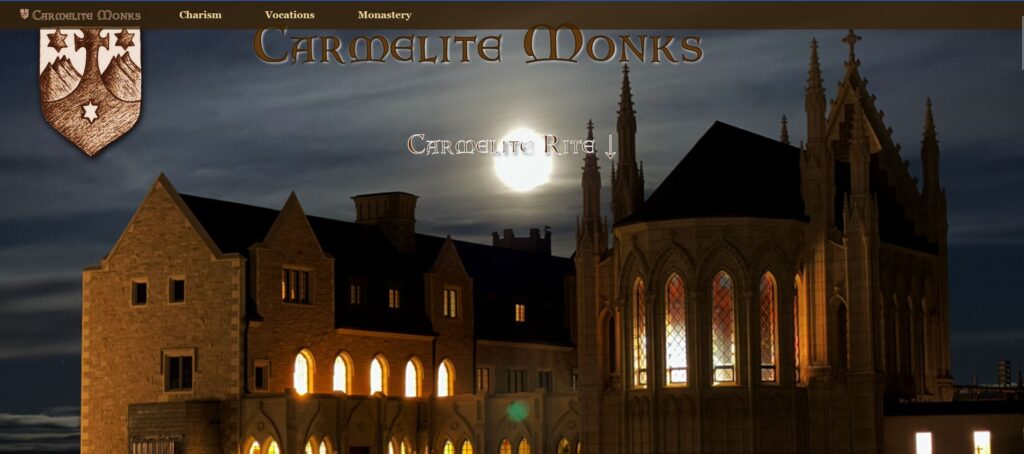

Der soeben eingelangte Beitrag der Linzer Kirchenzeitung samt Interview mit dem Politikwissenschaftler Thomas Schmidinger liefert ein Paradebeispiel für jene eigentümliche kirchliche Akustik moderner Bauart, in der jede gregorianische Note wie ein bedrohlicher Marschtritt vernommen wird. Schon der Einstieg – ein Orden, der in den Rocky Mountains ein Kloster im Stil der Gotik errichtet – wird mit einem subtilen, ungewollt amüsanten Unterton geschildert, als hätte im Jahre 2025 jemand beschlossen, horribile dictu, wieder Brot zu backen, statt Proteindrinks zu schlürfen. Kurz: In der Kirchenzeitung zeigt man sich erstaunt, daß die Tradition sich weigert, brav auf dem Dachboden zu bleiben, wohin man sie verbannen möchte.

Tradition als Verdachtsmoment

Kaum fällt das Wort „gotisches Kloster“, schon weht der Wind der Übernahmephantasien: Die Traditionalisten „übernehmen“ in Europa die Kirche – man hört die Orgelpfeifen schon bedrohlich schnauben.

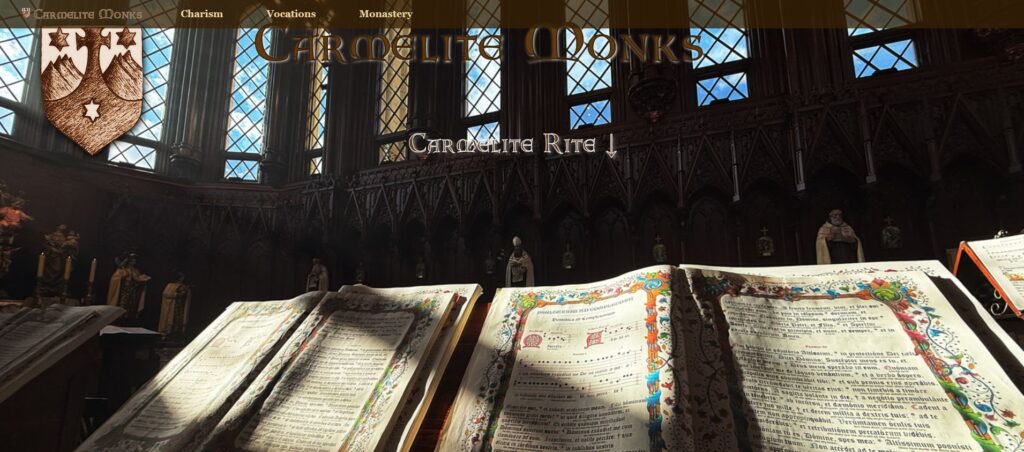

Bei dem im Kirchenzeitungs-Beitrag ungenannt bleibenden Orden handelt es sich übrigens um den altrituellen Orden der Allerseligsten Jungfrau Maria vom Berge Karmel, die sogenannten Karmeliten von Wyoming, die von sich selbst sagen, sie sind die Navy Seals und Green Berets der katholischen Kirche. In der Einsamkeit der Berge erbauen sie den Karmel vom Unbefleckten Herzen Mariens. Sie pflegen den karmelitischen Eigenritus in der überlieferten Form.

Interessant ist, daß Schmidinger selbst zugibt, Traditionalismus sei vor allem ein Selbstbegriff, Extremismus dagegen ein Fremdbegriff – dennoch rutscht er permanent in ein Narrativ ab, in der die genannten Gruppen gefährlich nahe an der apokalyptischen Glocke stehen.

Der Traditionalist erscheint als eine Art kirchlicher Prepper: Er hortet Rosenkränze statt Ravioli-Dosen und wartet auf den „Niedergang des Mainstream-Katholizismus“, um dann mit Weihrauchgranaten das Feld zu übernehmen.

Wenn Gläubige schlicht den Glauben, die Liturgie und die metaphysische Schwerkraft des Christentums ernst nehmen wollen, löst dies heute in Mainstream-Teilen der Kirche automatisch Befürchtungen über einen Masterplan zur Machtübernahme aus. Dem ist zunächst das Offensichtliche entgegenzuhalten: Vielleicht wollen diese Gläubigen einfach katholisch sein – was im Jahr 2025 offenbar bereits das revolutionärste aller Programme ist.

Der neue Dualismus: Liberalismus gut – Tradition gefährlich

Schmidinger argumentiert, gut organisierte traditionalistisch-konservative Gruppen stellten „langfristig eine Gefahr für den gesellschaftlichen Liberalismus“ dar.

Man kennt diese Logik. Es ist die des linken Spektrums im weltlichen Bereich:

- Wer traditionelle Moral vertritt, ist potentiell illiberal.

- Wer progressive Moral vertritt, ist pluralismusfreundlich.

Das Ganze wirkt, als habe man das klassische Freiheitsverständnis durch eine Art moralisch-politische TÜV-Prüfung ersetzt, deren Prüfkriterien liberal, nicht katholisch sind. Tradition wird da zwangsläufig zum Mängelbericht.

Die katholische Kirche war zwei Jahrtausende lang nicht die Jugend-forscht-Abteilung des Liberalismus – und trotzdem funktionierte Europa überraschend gut und die meiste Zeit ganz ohne Liberalismus. Die Vorstellung, der Liberalismus müsse vor der Kirche geschützt werden, klingt etwa so plausibel, wie wenn man den Bodensee vor einem nassen Waschlappen retten wollte.

Identität statt Religion – außer, wenn es progressiv ist

Schmidinger sieht bei jungen Menschen „Kulturchristentum“ statt echter Religiosität.

Da fragt man sich: Warum ist „identitärer Zugang“ bei Christen problematisch, während „religiöse Identität“ bei anderen religiösen Gruppen als wertvolle Ressource kultureller Selbstbehauptung gefeiert wird?

Hier zeigt sich ein gängiges Schieflagen-Muster, typisch für ein linkes/progressives Spektrum:

- Christliche Identität wird als gefährlicher Tribalismus diskreditiert;

- nichtchristliche Identität als legitime kulturelle Selbstbehauptung präsentiert.

Ein anderer Blickwinkel bietet Gelegenheit zum Nachdenken:

- Wenn Glaube gelebt wird, ist das Traditionalismus.

- Wenn er nicht gelebt wird, ist er identitär und problematisch.

- Wenn er progressiv gedacht und vor allem gelebt wird, ist er akzeptabel, da zeitgeistkompatibel.

Der einzig gültige Glaube ist jener, der ungefähr so viel Transzendenz enthält wie das Wasser im Planschbecken nach einem Kinderfasching oder in unseren Breiten eher einem Kindergeburtstagsfest. Die pluralistisch-demokratische Ordnung ist das eigentliche Allerheiligste. Gott hat sich zu fügen. Seine Ordnung muß sich anpassen oder mit der Härte des Gesetzes rechnen. Oder was?

„Wie plural wird die Kirche sein?“ – oder: Wie viel Einheit verträgt die Vielfalt?

Die abschließende Frage des Interviews lautet: Wie plural darf die Kirche sein? Schmidinger formuliert ein bemerkenswert offenes Eingeständnis: Die Liberalen wollen Pluralismus auch für die Konservativen, die Konservativen aber wollen keinen Pluralismus.

Auch hier würde ein Perspektivenwechsel vielleicht gut tun: Konservativen geht es nicht um diese dualistische Weltsicht. Sie wollen einzig, daß die Kirche katholisch bleibt – und nicht zu einer Art spirituellem Coworking-Space wird, in dem jede Weltanschauung ihr eigenes Baumhaus erhält und jeder wie Tarzan von einem zum nächsten schwingt, während alle übrigen artig Beifall zu spenden haben.

Und hier zeigt sich der grundlegende Unterschied zur Tradition. Für diese bedeutet Pluralismus nicht, daß jeder machen kann, was er will, sondern Vielheit innerhalb eines Rahmens, der durch das göttliche und natürliche Gesetz bestimmt ist.

Wenn aber der Rahmen – Liturgie, Dogma, Moral – selbst zur Disposition steht, schlägt die Vielfalt um in Beliebigkeit. Und Beliebigkeit ist die eigentliche Nicht-Form von Tradition, der systematische Ausschluß der Vergangenheit. Sie ist wie eine heilsgeschichtliche Amnesie.

Ein letztes Detail: Burke & die „Rückkehr“ der Tradition

Daß die überlieferte Form des Römischen Ritus wieder im Petersdom zelebriert wurde – woran der Verfasser dieser Zeilen in voller Ehrfurcht und Ergriffenheit die Gnade hatte teilzunehmen – ist weder eine gefährliche Fußnote noch das Auftreten eines Kometen, der den Anbruch einer neuen Eiszeit ankündigt, so sehr eine gewisse Klimahysterie, die der Komik nicht entbehrt, auch einzelne Kirchenteile erfaßt haben mag. Gott ist offenbar in den Augen gewisser Kirchenfunktionäre nicht mehr Herr über Seine Schöpfung. Aber das hatten wir ja schon: In der unsäglichen Corona-Zeit wurden Weihwasser, Heilige Messen und sogar der Leib Christi zur angeblich lebensgefährlichen Bedrohung. Die Diözese Linz bildete keine Ausnahme. Es war erbärmlich.

Das Pontifikalamt im Petersdom, das am 25. Oktober 2025 zelebriert werden konnte, ist ein Atemholen der Tradition. Diese Rückkehr nach dem bergoglianischen Verbot spiegelt im Kleinen wider, was durch die Liturgiereform von 1969 geschah und wie das Motu proprio Summorum Pontificum diese zu bereinigen versuchte. Zentral ist: Die Tradition war nie weg – sie war nur nicht modisch. Um präzise zu sein: Sie wurde für nicht mehr modisch erklärt, von oben herab.

Apropos Verbote und Zwangsbeglückung. Wenn „rechts“ sich auf Recht und richtig reimt und „links“ auf „linkisch“ und falsch, dann wird im eben Gesagten der große Unterschied bestätigt. Auf der rechten Seite mag es auch manchmal Verbote und Zwangsbeglückung gegeben haben, auf der linken aber zwingend und immer. Auch das sollte zum Nachdenken anregen. Der einfache Blick in das Buch der Geschichte genügt.

Fazit: Wer Tradition kritisiert, kritisiert oft die Erinnerung

Der Artikel und das Interview reproduzieren eine verbreitete Denkfigur; verbreitet deshalb, weil der Mainstream, selbst der kirchliche, sie einseitig in den Köpfen verankern will:

- Traditionelle Gruppen bedrohen die Moderne.

- Die Moderne rettet die Kirche, indem sie sie weniger kirchlich macht.

Die Kirche sei demnach nur mit der Moderne kompatibel und damit zukunftsfähig, wenn sie weniger Kirche ist – sich also selbst reduziert, programmatisch minimiert und sich von der Offenbarung absentiert; kurzum, wenn sie sich zu bloßem Menschenwerk macht.

Mit einer Prise Humor ließe sich sagen: Die größte Angst mancher Kirchenoberen und ‑medien besteht offenbar darin, daß ausgerechnet jene, die glauben, was die Kirche lehrt, die Kirche prägen könnten.

Aber vielleicht ist es gar keine Angst. Vielleicht ist es nur das alte, ehrliche Staunen darüber, daß das Christentum schon wieder christlich sein will. Das wäre die richtige Voraussetzung für den Schritt zur Bekehrung.

Also laßt uns schon einmal den Weihrauch bereitlegen…, denn – was manche vergessen haben: Jeder, der sich zum Herrn bekehrt, entfacht Jubel im Himmel.

Bild: kirchenzeitung.at/carmelitemonks.org (Screenshots)