Papst Leo XIV. steht vor einer eigenartigen Premiere: Für den 7. und 8. Januar 2026 wurde von ihm ein außerordentliches Konsistorium einberufen – ein Treffen sämtlicher Kardinäle, dessen Thema bislang streng geheim bleibt. Der Vatikan bestätigte die Einladung bislang nicht offiziell, doch laut Edward Pentin vom National Catholic Register wurde bereits eine kurze Mitteilung aus der Staatssekretariatskanzlei an die Kardinäle verschickt.

Bemerkenswert ist nicht nur der ungewöhnliche Zeitpunkt dieser Versammlung, sondern vor allem, was sie nicht sein wird: kein Konsistorium zur Ernennung neuer Kardinäle. Der Grund dafür liegt auf der Hand – und er ist kirchenpolitisch brisant.

Ein übervolles Erbe

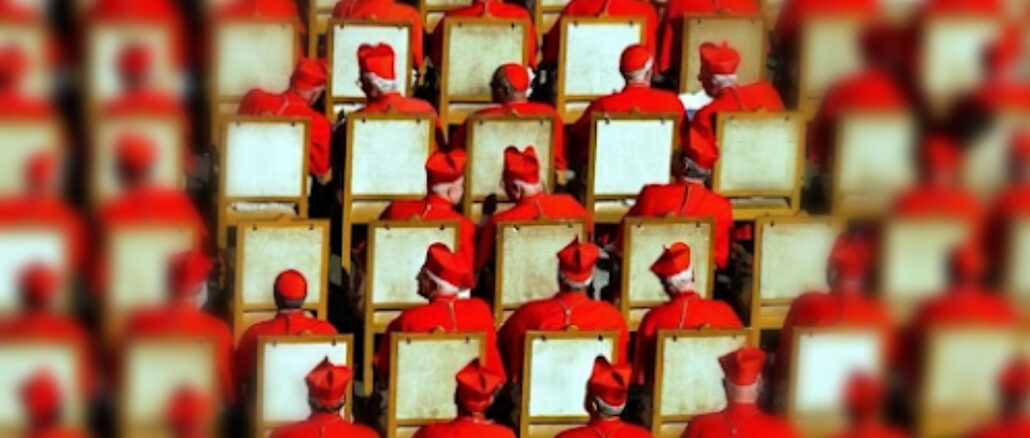

Das Kardinalskollegium zählt derzeit 127 wahlberechtigte Kardinäle – also sieben mehr, als die Wahlkonstitution von Johannes Paul II. (Universi Dominici Gregis) als Obergrenze vorsieht. Mit dem heutigen Tag scheidet Vincent Kardinal Nichols, der Erzbischof von Westminster, aus dem Kreis der Papstwähler aus. Zum Zeitpunkt des Konklaves im vergangenen Mai waren es sogar 135 Kardinäle gewesen. Franziskus hatte die Sixtinische Kapelle, den Ort der Papstwahl, überfüllt. Nie zuvor hatte die Kirche in ihrer gesamten Geschichte so viele Papstwähler wie nach seinem Tod.

Der argentinische Papst hatte sich in den Jahren seines Pontifikats keineswegs von dieser Begrenzung beeindrucken lassen und fast im Jahrestakt neue Purpurträger kreiert, oft aus entlegenen Diözesen und mit einem klaren Fokus auf fiktive „Ränder“ statt auf Kurie und Tradition, wobei er diese „Ränder“ jenseits seiner Imagination nie näher definierte.

Das Resultat war ein Konklave nach bergoglianischem Zuschnitt, dessen Mehrheitsverhältnisse seinen Nachfolger schon vor Amtsantritt festlegten. Während sich Franziskus auf die Fahne schrieb, die Kirche synodaler, also „partizipativer“ zu gestalten, hat er in Wahrheit das Gegenteil getan – indem er das einzige wirklich kollegiale Gremium der Kirche, das über seine Nachfolge entscheidet, massiv in seinem Sinne formte.

Ein Papst mit (vorerst) gebundenen Händen

Für Leo XIV. bedeutet dieses Erbe eine paradoxe Situation. Der neue Papst kann derzeit keine neuen Kardinäle ernennen – außer er würde sich autokratisch über geltendes Recht hinwegsetzen wie sein Vorgänger. Erst bis April 2026 werden die überzähligen Purpurträger ihr 80. Lebensjahr erreichen und damit ihr Wahlrecht verlieren. Erst ab März 2027 stünden dann genügend freie Plätze zur Verfügung – zumindest fünf –, um neue Ernennungen vorzunehmen. Auch dann bliebe die von Johannes Paul II. festgelegte Grenze von 120 Wahlberechtigten maximal ausgereizt.

Mit anderen Worten: Leo XIV. wird frühestens in gut anderthalb Jahren überhaupt die Möglichkeit haben, seine eigene Handschrift im Kardinalskollegium zu hinterlassen. Bis dahin bleibt das Gremium, das im nächsten Konklave über seinen Nachfolger entscheidet, ein Spiegel des bergoglianischen Personalstils – äußerlich ohne klar erkennbare Kriterien, aber diszipliniert auf Linie gebracht. Franziskus war stets auf der Suche nach den progressivsten Kandidaten, die er nicht immer in seinem Sinne fand – da er nicht selten auf Einflüsterungen irgendwelcher Freunde hörte.

Ein Konsistorium der Ungewißheit

Der nun angekündigte außerordentliche Konsistoriumstermin im Januar wirft deshalb Fragen auf. Wenn es nicht um neue Kardinäle geht – worum dann? Laut Pentins Bericht könnte die Zusammenkunft im Zusammenhang mit den sogenannten „Studiengruppen“ stehen, die nach dem letzten Treffen derSynodalitätssynode eingesetzt wurden, um konkrete Themenfelder weiter zu untersuchen. Diese Gruppen, von Leo XIV. sogar noch erweitert, sollen am 31. Dezember 2025 ihre Berichte vorlegen.

Ein Zusammenhang wäre denkbar, doch bleibt dies reine Spekulation. Der Vatikan schweigt. Ebenso unklar ist, ob überhaupt alle Kardinäle bereits offiziell über den Termin informiert sind.

Ein stiller Kontrast

Franziskus hatte zuletzt im Februar 2014 ein vergleichbares Treffen einberufen, damals zur Diskussion der bevorstehenden ersten Familiensynode, mit der die Öffnung gegenüber Scheidung, Zweitehe, Homo-Beziehungen und anderen irregulären Beziehungen begann. Franziskus hatte damals Kardinal Walter Kasper das Impulsreferat übertragen, der eine „pastorale Lösung“ für die sogenannten wiederverheirateten Geschiedenen vorschlug, die auf energischen Protest stieß und bis heute die Kirche in ihrem Inneren spaltet. Dieser Protest war Franziskus Grund genug, kein vergleichbares außerordentliches Konsistorium mehr einzuberufen.

Nur im August 2022 setzte er noch einmal, zumindest formal, einen solchen Schritt, um die Kurienreform Praedicate Evangelium zu diskutieren, tatsächlich aber, um auch in diesem Rahmen neue Kardinäle zu ernennen.

Im Vergleich dazu wirkt das kommende Treffen von Leo XIV. wie ein Übergang – ein notwendiger Akt der Sammlung in einem Kollegium, das längst überdehnt und durch die Ernennungspolitik seines Vorgängers in der Ausrichtung vorgeprägt ist.

Fazit: Die Architektur der Nachfolge

Franziskus hat das Spielfeld so geschickt vorbereitet, daß selbst ein Papst Leo XIV. kaum mehr als Zuschauer im eigenen Haus ist – zumindest, was das Kollegium der Papstwähler betrifft. Was einst als Ausdruck päpstlicher Mäßigung galt – die Einhaltung einer festgesetzten Obergrenze von 120 Kardinälen – wurde unter Franziskus zur dehnbaren Größe.

So wird das Konsistorium im Januar weniger wegen dessen, was beschlossen wird, in Erinnerung bleiben, sondern wegen dessen, was nicht mehr möglich ist: Leo XIV. kann die Gestalt der Kirche vorerst nicht selbst bestimmen. Seine Hände sind gebunden – durch die unbändige Schaffensfreude seines Vorgängers.

Ein Papst, der Synodalität predigte, hat seinem Nachfolger die Synodalität genommen – und das Konklave, das eines Tages über die Zukunft der Kirche entscheidet, trägt schon heute seine Handschrift.

Leo XIV. könnte mit seinem Schritt bemüht sein, das Kardinalskollegium wieder stärker in die Leitung der Kirche einzubinden – und auf diese Weise Einfluß und vielleicht auch manche Neujustierung in der Ausrichtung vorzunehmen. Ob es ihm gelingen wird? Und vor allem: in welche Richtung? Diese scheint bisher noch nicht klar erkennbar.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: MiL