Von Roberto de Mattei*

Der Einfluß der katholischen Geheimgesellschaften war besonders bedeutend in den Jahren von 1780 bis 1814, einer düsteren Epoche, in der Jansenismus, Gallikanismus und Aufklärung sich miteinander verwoben und ihre Bemühungen, unter dem Schatten der Freimaurerlogen, zur Zerstörung der religiösen und sozialen Ordnung des Christentums beitrugen.

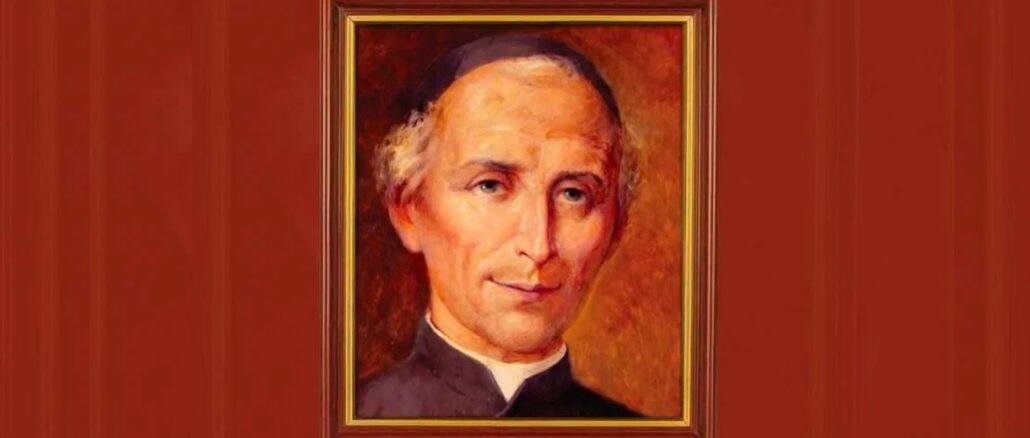

Ein herausragender Vertreter des katholischen Widerstands gegen diesen Angriff war Pater Nikolaus Albert von Diesbach (1732–1798), der zwischen 1779 und 1780 in Turin den Christlichen Freundeskreis gründete. Dabei handelte es sich um eine Vereinigung von Klerikern und Laien, die sich zum Ziel setzte, dem revolutionären Geist mit denselben Mitteln zu begegnen: der Presse, durch die Vermehrung und flächendeckende Verbreitung guter Bücher, sowie dem Geheimen, das dazu diente, ihre Mitglieder zu schützen und in Demut zu bewahren. Diese Geheimhaltung jedoch hatte nichts mit dem der Freimaurer zu tun, bei denen die höheren Ränge den unteren die wahren Ziele der Sekte verschleiern.

Die Freundeskreise verbreiteten sich rasch in Mailand, Florenz, Freiburg, Wien, Paris und bis nach Warschau und sammelte in ihren Reihen Männer von Format wie Pater Pierre-Joseph Picot de Clorivière (1735–1820), künftiger Restaurator der Gesellschaft Jesu in Frankreich, den heiligen Redemptoristen Clemens Maria Hofbauer (1751–1820), Apostel von Wien, und den ehrwürdigen Pio Brunone Lanteri (1759–1830), der die Arbeit von Diesbach im Piemont fortsetzte.

Nikolaus von Diesbach war ein Schweizer Offizier und Berner Patrizier im Dienst des Königs von Sardinien, der vom Calvinismus zur katholischen Kirche konvertierte und in den Jesuitenorden eintrat, aber nach wenigen Jahren das Drama der Auflösung der Gesellschaft Jesu erlebte, die 1773 von Clemens XIV. aufgehoben wurde. Diesbach, der drei Sprachen fließend beherrschte, die es ihm ermöglichten, manchmal am selben Tag in verschiedenen Kirchen auf italienisch, französisch und deutsch zu predigen, nutzte seine weitreichenden internationalen Beziehungen, um die Freundeskreise zu verbreiten, die das Erbe der Gesellschaft vom heiligsten Sakrament und der Aa fortsetzten, aber ihr öffentliches Apostolat akzentuierten, vor allem intellektuell.

Ende Februar 1782 reisten Diesbach und Lanteri nach Wien, dem Zentrum vieler Häresien, um mit Predigten, Kontakten und der Verbreitung von Broschüren die österreichischen Katholiken auf Papst Pius VI. vorzubereiten, der dort am 22. März triumphal empfangen wurde. Auf der Rückreise wurde Lanteri, der damals 23 Jahre alt war, zum Priester geweiht.

Während Diesbach in Wien wirkte, wo er 1798 starb, fand sich Lanteri an der Spitze der Freundeskreise in Turin, die unter seiner Führung die Jahre der Verfolgung überstand, die von der französischen Invasion 1796 bis 1814 reichten, und ihren Charakter als Zentrum der Ausstrahlung und doktrinellen Orientierung für das ganze Piemont bewahrte. Der Katalog der „guten Bücher“, die von den Freundeskreisen verbreitet wurden, ist eine Zusammenfassung der katholischen Produktion bis zur Französischen Revolution in den verschiedenen Bereichen der Theologie, Moral, Philosophie, Geschichte und Apologetik (La Biblioteca delle “Amicizie”. Repertorio critico della cultura cattolica nell’epoca della Rivoluzione 1770–1830, Bibliopolis, Neapel 2006).

Der junge Priester stand in Kontakt mit Buchhändlern und Druckern in ganz Europa und verbreitete Broschüren und Abhandlungen, die von ihm oder seinen Mitarbeitern gegen die Fehler der Zeit, insbesondere den Jansenismus, gerichtet waren, der als fünfte Kolonne innerhalb der Kirche wirkte, indem er Bischofssitze, Universitätslehrstühle, Pfarrstellen und Seminare besetzte. Insbesondere stellte Lanteri dem Jansenismus die moralische Lehre des heiligen Alfons Maria von Liguori entgegen, dessen Werk er als „eine Bibliothek aller Moraltheologen“ bezeichnete. „Haltet euch an Liguori“, sagte er. „Wenn man den Seelen Gutes tun will, müssen wir uns an die Lehre dieses Autors halten; wir müssen uns in seinen Geist kleiden, wenn wir Seelen zu Gott führen wollen. Oh, gesegnet sei die Lehre dieses Bischofs, und gesegnet sei der Herr, der uns in dieser Zeit einen Mann gegeben hat, der so sehr nach seinem Herzen ist!“

Lanteri kämpfte auch kräftig gegen den von Napoleon geförderten Gallikanismus nicht nur durch polemische Schriften, sondern auch durch persönliches Engagement, wie bei der Organisation der Hilfe, die er für Papst Pius VII. anbot, der von Bonaparte deportiert worden war, weil er sich geweigert hatte, die Kirche unter die strenge Kontrolle von dessen Imperium zu stellen. Am 10. Juni 1809 hatte Pius VII. die Exkommunikationsbulle gegen Napoleon, Quam memoranda, erlassen. Am 6. Juli begann seine Gefangenschaft in Savona. Doch von Paris über Lyon, Turin, Mondovì bis nach Savona hatte sich eine unsichtbare Kette gebildet, durch die die Mitglieder der Vereinigung, insbesondere die Laien, die die aktivsten Zentren des katholischen Widerstands bildeten, es schafften, die Bulle durch das strenge napoleonische Kontrollnetz zu schmuggeln und in Paris zu verbreiten.

Nach der Restaurierung 1814 nahmen die Freundeskreise unter der Leitung von Lanteri ihre Arbeit unter dem Namen Katholische Freundeskreise wieder auf. Die Vereinigung erweiterte ihre Mitgliederzahl, verstärkte ihren laizistischen Charakter und vor allem wurde die Geheimhaltung abgeschafft, die durch das neue politische und religiöse Klima nicht mehr gerechtfertigt war. Die Versammlungen fanden im Palast des Markgrafen Cesare d’Azeglio statt, des Vaters des bekannteren Massimo Taparelli d’Azeglio und des Jesuitenphilosophen Luigi Taparelli d’Azeglio. In den letzten drei Jahren seines Lebens in Turin veröffentlichte ein weiteres bedeutendes Mitglied der Vereinigung, Graf Joseph de Maistre, Werke wie Les Soirées de Saint-Petersbourg, L’Eglise gallicane und Du Pape, die von dem Katholischen Freundeskreis weit verbreitet wurden.

Wenn man auf die Ursprünge der Aa zurückblickt, so beziehen sich bedeutende Persönlichkeiten wie der selige Guillaume-Joseph de Chaminade, Gründer der Marianisten, der heilige Eugène de Mazenod, Gründer der Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria, und der ehrwürdige Jean Claude Colin, Gründer der Maristen, auf das Werk von Nikolaus Albert von Diesbach und Pio Brunone Lanteri. Aus ihrer Arbeit stammt ein reicher Strang der piemontesischen Spiritualität, der sich durch den seligen Francesco Faà di Bruno, dessen Mutter Enkelin eines Mitglieds der Freundeskreise war, den heiligen Leonardo Murialdo, dessen Vater, Francesco, ebenfalls Mitglied der Vereinigung war, bis hin zum Kanonikus Giuseppe Allamano, Enkel des heiligen Giuseppe Cafasso und Schüler von Don Bosco, fortsetzt. Alle diese Persönlichkeiten wurden im Geiste der Freundeskreise ausgebildet.

*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.

Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.

Übersetzung: Giuseppe Nardi

Bild: Corrispondenza Romana