Von Mauro Faverzani*

„Ich habe dem König und seiner erhabenen Familie fünf Monate lang in der Tour du Temple1 gedient; und trotz der Wachsamkeit der städtischen Beamten, die sie bewachten, konnte ich einige Erinnerungen über die wichtigsten Ereignisse niederschreiben, die sich im Inneren dieses Gefängnisses zugetragen haben“. Mit diesen Worten beginnt das Tagebuch über die Ereignisse im Temple während der Gefangenschaft von Ludwig XVI., König von Frankreich, das Jean Baptiste Antoine Houet, genannt Clery, 1798 in London verfaßt hat. Houet war zwischen dem 10. August 1792 und dem 21. Januar 1793 Kammerdiener des Monarchen und somit der einzige, der über die tatsächlichen Geschehnisse in diesen düsteren Mauern berichten konnte.

Houet wurde 1759 in Jardy bei Marnes geboren. Er diente der königlichen Familie bereits in den Tuilerien bis zum Angriff der Verschwörer unter der Führung von Louis-Philippe d’Orléans2, dem Cousin des Königs, demselben Mann, der den Sturm auf die Bastille und die vorangegangene gnadenlose Hetzkampagne gegen den Herrscher und seine Verwandten inszeniert hatte: In der ersten Reihe standen dabei die „Marseillais“, das Freiwilligenbataillon, das aus Marseille nach Paris gekommen war, und den von Roget de L’Isle komponierten Chant de guerre pour l’armée du Rhin (Kriegslied für die Rheinarmee) anstimmten, der später zur französischen Nationalhymne wurde und aus diesem Grund als La Marseillaise bekannt ist. Ihnen schlossen sich die Bewohner des Vororts Saint-Antoine an.

Die Streitkräfte in den Tuilerien hätten an sich ausgereicht, um die königliche Familie zu verteidigen und die Unruhestifter zu vertreiben, aber es gab weder einen Zusammenhalt noch eine einheitliche Befehlsgewalt: Die Nationalgarde desertierte, und die Schweizer3, die auf Befehl des Königs das Feuer nicht eröffnen durften, wurden barbarisch niedergemetzelt. Wie durch ein Wunder entkam Houet der Erstürmung des Schlosses, die in Abwesenheit der Souveräne stattfand, als diese der Nationalversammlung vorgeführt wurden.

Houet erinnert sich in seinem Tagebuch an diese Momente: „Ich rannte überall herum: Die Wohnungen und Treppen waren bereits mit Toten übersät. Es gelang mir, aus einem Fenster der Wohnung der Königin auf die Straße zu springen“. Dann gelang ihm eine waghalsige Flucht zwischen zwei Feuern, dem der Verteidiger und dem der Verschwörer. Er fand Zuflucht in einer Wohnung: Der Hausherr, Monsieur Le Dreux, erkannte die Situation und hielt ihn etwa sechs Stunden lang versteckt:

„Ich blieb in diesem Asyl von zehn Uhr morgens bis vier Uhr abends und beobachtete das Spektakel der Greueltaten, die auf der Place Louis XV begangen wurden. Die einen mordeten, die anderen schlugen den Leichen die Köpfe ab, und mehrere Frauen, die jede Schamhaftigkeit vergaßen, verstümmelten sie, indem sie, sie ihnen Stücke abrissen und im Triumph mit sich führten.“

Zur gleichen Zeit wurde der König in der Versammlung von seinen Pflichten entbunden und mit der Königin und ihren Kindern im Palais du Temple eingesperrt. Und das, obwohl das Volk dem Herrscher immer nahestand: „Die öffentliche Meinung schien immer für den König zu sein“.

Als Houet zu ihnen stieß, wurde er mit einer gewissen Zurückhaltung betrachtet: Er kam nämlich durch die Fürsprache des Anwalts Péthion, einer Person von niederem Adel, Bürgermeister und dann Erster Konsul von Paris, aber vor allem – zu jener Zeit – ein prominenter Revolutionär. Péthion war ein Girondist, galt also als „gemäßigt“ und war den Herrschern bereits bekannt: Er war nämlich einer der Delegierten, die sie nach dem mißglückten Fluchtversuch, der in Varennes endete, nach Paris zurückbrachten. Daß Péthion tatsächlich ein „Gemäßigter“ war, zeigt sich an seinem tragischen Ende, das ihn kurz darauf erwartete: Er wurde verhaftet, floh und beging in den Wäldern der Gironde Selbstmord. Seine Leiche wurde einige Tage später von Wölfen zerfressen aufgefunden.

Houets Tagebuch hebt einige Aspekte hervor, die sich in den Geschichtsbüchern nicht finden, obwohl sie zum Verständnis der Tragödie, die sich im Temple abspielte, von Bedeutung sind – einer Tragödie, die später das Schicksal des gesamten Abendlandes verändern sollte. Eine davon ist das offensichtliche ideologische Klima, das in dieser Zeit vorherrschte, wie die Art der Überwachung der königlichen Familie zeigt, deren Unterkünfte oft die indiskrete Anwesenheit der städtischen Wächter erdulden mußten, die sich für die Lektüre und Erzählungen interessierten, die von den Monarchen ihren Kindern vorgetragen wurden, und die entschieden, welche Texte sie einsehen durften und welche nicht. Und nicht nur das: Um dem kleinen Prinzen das Rechnen beizubringen, hatte Houet „auf Anweisung der Königin eine Multiplikationstabelle“ angefertigt, als „ein törichter Stadtvertreter“ meinte, es handle sich dabei um eine Art Geheimsprache, um „in Chiffren zu sprechen; und so mußte der Rechenunterricht aufgegeben werden“. Das gleiche gilt für die von den Prinzessinnen im Gefängnis angefertigten Zeichnungen: „Die Stadtvertreter glaubten, daß die Zeichnungen Hieroglyphen darstellten, die für die Korrespondenz nach draußen bestimmt waren, und erließen ein Dekret, das verbot, sie aus dem Turm hinauszulassen“.

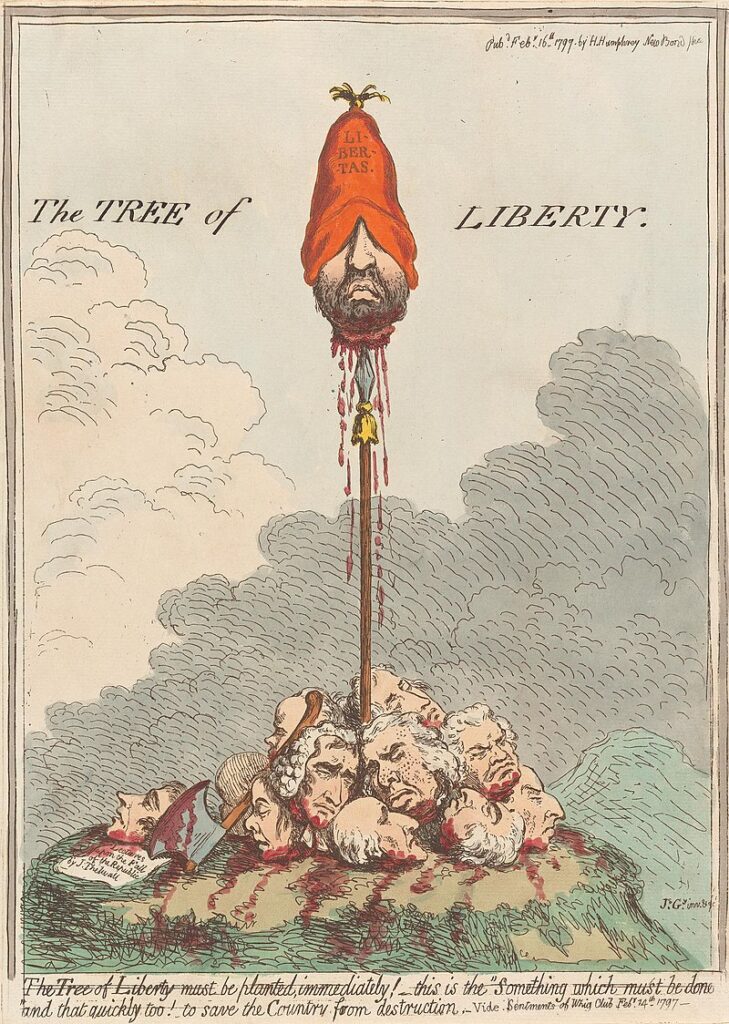

Ganz zu schweigen von den Schandtaten und Beleidigungen, denen die königliche Familie ausgesetzt war: Abgetrennte Köpfe von Adligen, die man, auf Spießen aufgespießt, vor den Fenstern ihrer Unterkünfte „tanzen“ ließ, „beleidigende Beinamen“, Unhöflichkeiten und Niederträchtigkeiten aller Art waren an der Tagesordnung. Der Souverän wurde gezwungen, alle seine Rang- und Ehrenabzeichen abzuliefern. Die Zeitungen durfte er nur dann und in jenen Teilen lesen, wenn sie „grausame Drohungen und infame Verleumdungen“ enthielten. Seine Majestät zuckte nicht mit der Wimper, wenn er solche Schlagzeilen sah, sondern bemerkte nur: „Die Franzosen sind arme Menschen, daß sie sich so täuschen lassen“.

Houet selbst wurde von einem Revolutionsgericht angeklagt, kam aber wie durch ein Wunder ungeschoren davon. So sehr, daß er zu dem Schluß kam:

„Zu dieser Zeit zeigte der Charakter der meisten Wärter, die für den Tempel ausgewählt wurden, an, welche Art von Männern für Revolutionen und Massaker herangezogen wurden“.

Die Abschaffung der Königswürde und die Ausrufung der Republik in Frankreich bedeuteten eine Wende zum Schlechteren. Wenige Tage später trennten die Revolutionäre den König von seiner Familie und brachten ihn in die Tour du Temple, „eine Trennung“, schrieb Houet, „die tausend weitere Unglücke ankündigte“. Jeder weitere Kontakt zwischen dem Herrscher und seiner Gemahlin und seinen Kindern wurde unterbunden. Dann war ohne Vorwarnung die Königin an der Reihe, deren Sohn, der Dauphin, ihr entrissen wurde. Ihr Kummer als Mutter, so Houet, „war extrem“.

Die schweren Schicksalsschläge, von denen die königliche Familie betroffen war, schwächten ihren Glauben nicht, sondern schmiedeten ihn, der zum Vorbild für jene wurde, die das Glück hatten, ihn bewundern zu können: „Der König, nachdem er sich erhoben hatte“, heißt es im Tagebuch, „rezitierte das Offizium der Ritter des Ordens vom Heiligen Geist [Ordre du Saint-Esprit]: Und da selbst an Sonn- und Feiertagen die Zelebration der heiligen Messe im Tempel nicht erlaubt wurde, befahl er mir, ihm ein Brevier für den Gebrauch in der Diözese von Paris zu besorgen. Dieser Monarch war wirklich religiös“, bemerkt Houet mit Bewunderung, „aber seine reine und erleuchtete Religion hat ihn nie von seinen anderen Pflichten abgelenkt“. Und weiter: „Da die Königin sich nach ähnlichen Frömmigkeitsbüchern wie denen des Königs sehnte, befahl mir Seine Majestät, sie kaufen zu lassen“.

Als der König dem Nationalkonvent vorgeführt wurde, erfuhr er von der Entscheidung, ihn endgültig von seiner Familie zu trennen. Als die Königin davon Nachricht erhielt, vertraute sie mir an, daß sie sich keine Illusionen über das Schicksal ihres Mannes mache: „Er wird als Opfer seiner Güte und Liebe zu seinem Volk sterben, für dessen Glück er sich seit seiner Thronbesteigung unablässig eingesetzt hat. Wie grausam werden diese Menschen getäuscht! Die Religion des Königs und sein großes Vertrauen in die Vorsehung werden ihn in diesem grausamen Unglück unterstützen“, sagte sie. Nichts schien das Königspaar zu beunruhigen, denn sie vertrauten auf Gott und übten so jene Nächstenliebe und Barmherzigkeit aus, die dem guten Christen auch in Zeiten des Unglücks eigen sind: Der Herrscher, „obwohl er seines Schicksals gewiß war“, so lesen wir, „fühlte sich nie veranlaßt, sich zu beklagen oder zu murren. Er hatte seinen Unterdrückern bereits vergeben“.

Beispielhaft und bewegend ist auch sein Testament, das er am Weihnachtstag 1792 verfaßte. Es lautet:

„Im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich, mit Namen Ludwig XVI., König von Frankreich, (…) übergebe meine Seele GOTT, meinem Schöpfer; ich bitte Ihn, sie in seiner Barmherzigkeit aufzunehmen, sie nicht nach ihren Verdiensten zu beurteilen, sondern nach denen unseres Herrn Jesus Christus (…). Ich sterbe in der Einheit mit unserer heiligen Mutter, der katholischen, apostolischen und römischen Kirche (…). Ich bemitleide von ganzem Herzen unsere Brüder, die im Irrtum sein mögen; aber ich maße mir nicht an, sie zu verurteilen, und ich liebe sie alle gleichermaßen in Jesus Christus, gemäß dem, was uns die Nächstenliebe lehrt. Ich bete zu GOTT, mir alle meine Sünden zu vergeben (…). Da ich nicht in der Lage bin, den Dienst eines katholischen Priesters in Anspruch zu nehmen, bitte ich GOTT, die Beichte, die ich bei Ihm abgelegt habe, und vor allem die tiefe Reue (…) anzunehmen. Ich bitte alle, die ich durch Unachtsamkeit beleidigt habe (…) oder denen ich ein schlechtes Beispiel oder ein Ärgernis gegeben habe, mir das Böse zu verzeihen, von dem sie glauben, daß ich es ihnen angetan habe. (…) Ich vergebe von ganzem Herzen denen, die sich zu meinen Feinden gemacht haben, ohne daß ich ihnen einen Grund dazu gegeben habe; und ich bitte GOTT, ihnen zu vergeben (…). Ich empfehle GOTT meine Frau, meine Kinder, meine Schwester, meine Tanten, meine Brüder und alle, die mit mir blutsverwandt oder auf andere Weise verbunden sind. (…) Meiner Frau empfehle ich meine Kinder: (…) Ich bitte sie vor allem, aus ihnen gute Christen und ehrliche Menschen zu machen, damit sie die Größe dieser Welt (…) als nichts anderes denn als gefährliche und vergängliche Güter ansehen und ihre Augen auf die einzige feste und dauerhafte Herrlichkeit der Ewigkeit richten. (…) Ich bitte meine Frau, mir die Übel zu verzeihen, die sie meinetwegen erleidet, und die Unannehmlichkeiten, die ich ihr im Laufe unserer Verbindung bereitet haben mag. Sie kann sicher sein, daß ich nichts gegen sie habe, auch wenn sie meint, sich etwas vorwerfen zu müssen. (…) Ich empfehle meinem Sohn, wenn er jemals das Unglück haben sollte, König zu werden, daran zu denken, daß er sich ganz dem Glück seiner Mitbürger widmen muß; daß er allen Haß und Groll vergessen muß, vor allem den, der mit dem Unglück und den Sorgen zu tun hat, die mir zuteil werden; daß er das Glück der Völker nicht anders erreichen kann, als sie nach den Gesetzen zu regieren (…). Ich vergebe auch gerne denen, die mich bewacht haben, für die Mißhandlungen und Strafen, die sie glaubten, mich erleiden lassen zu müssen. Ich habe jedoch einige sensible und mitfühlende Seelen gefunden. Möge es dem Himmel gefallen, ihnen die Ruhe zu schenken, die sie verdienen (…). Ludwig“.

Als klar war, welches Schicksal dem König bevorstand, wurde Houet von vielen – darunter Kommissare und Stadträte – um Gegenstände gebeten, die ihm gehörten: von einigen um eine Krawatte, von anderen um Handschuhe… „Selbst in den Augen vieler seiner Wärter waren seine Überreste bereits heilig“, notierte Houet in seinem Tagebuch.

Am 17. Januar 1793 überbrachte der Anwalt des Königs, Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes4, die schreckliche Nachricht: Ludwig XVI. war zum Tode verurteilt worden, wenn auch mit knapper Mehrheit. Eine Stimme gab den Ausschlag für die sofortige Exekution. „An der Tür zur Versammlung verschreckten mehrere Mörder, die dem Herzog von Orléans und der Pariser Deputation verschworen waren, mit ihrem Geschrei und drohten, jeden zu erstechen, der sich weigerte, sich für das Todesurteil auszusprechen.“ Damit wird das Klima deutlich und unter welchem Druck das Urteil formuliert wurde, das mit schändlichen Drohungen und Erpressungen abgerungen wurde. Der König, der der „Verschwörung gegen die Freiheit der Nation und des Angriffs gegen die allgemeine Sicherheit des Staates“ beschuldigt wurde, machte „keine Bewegung, die Überraschung oder Aufregung“ gezeigt hätte, um dann bitter anzumerken: „Ich suche keine Hoffnung, aber ich bin sehr betrübt, daß der Herzog von Orléans, mein Verwandter, für meinen Tod gestimmt hat“. Und weiter: „Ich fürchte den Tod nicht, aber ich kann nicht denken, ohne vor dem grausamen Schicksal zu erschaudern, das ich meiner Familie hinterlasse“ und dem Volk, das „der Anarchie verfallen ist“ und dazu bestimmt ist, „das Opfer aller Fraktionen zu werden; Verbrechen folgen aufeinander und lange Zwistigkeiten zerreißen Frankreich“.

Als Ludwig XVI. das Urteil offiziell überbracht wurde, sagte er:

„Ich werde der Verbrechen beschuldigt, aber ich bin unschuldig und werde ohne Angst sterben. Ich wünschte, mein Tod würde die Franzosen glücklich machen und könnte das Unglück abwenden, das ich voraussehe.“

Erst zu diesem Zeitpunkt wird ihm erlaubt, einen Priester zu sehen und endlich seine Familie wiederzusehen, ein Moment, der, gelinde gesagt, herzzerreißend ist.

Am 21. Januar 1793 „verkündeten Trommeln und Trompeten, daß Seine Majestät den Turm verlassen hatte… Eine Stunde später ertönten Artilleriesalven und Rufe wie ‚Es lebe die Nation, es lebe die Republik‘… Der beste aller Könige war nicht mehr“. Mit diesen Worten schließt das Tagebuch von Houet. Ein Tagebuch, dessen Verdienst es ist, zu zeigen, was in den Geschichtsbüchern nicht steht und auch nicht stehen darf. Bald darauf erlebte Frankreich eine Zeit, die nicht zufällig als „Terror“ bezeichnet wird und den Begriff Terrorismus erst prägte. Die traurigen, aber realistischen Vorhersagen Ludwigs XVI. wurden leider wahr.

Nach dem Tod des Königs wurde Houet erneut verhaftet, weil er verdächtigt wurde, eine geheime Korrespondenz des Königs erleichtert zu haben. Er blieb zum 9. Thermidor oder 27. Juli 1794 inhaftiert. Als er ein Jahr später Frankreich verlassen konnte, ging er zunächst nach Deutschland und dann nach England. Im Jahr 1798 veröffentlichte er in London das Tagebuch über die Monate im Temple während der Gefangenschaft von Ludwig XVI., dem König von Frankreich. Das Werk wurde ein unglaublicher Erfolg und kam der Sache der Royalisten sehr zugute. Es gelang ihm jedoch nicht, die Rückkehr des rechtmäßigen Thronprätendenten zu erleben. Houet starb fünf Jahre zuvor, 1809, in der Nähe von Wien.

*Mauro Faverzani, promovierter Psychologe, Lebensschützer und Publizist

Übersetzung: Giuseppe Nardi

Bild: Corrispondenza Romana/Wikicommons

1 Der Bergfried im Nordosten von Paris gehörte zur einstigen Niederlassung der Tempelherren, deren Großmeister nach dem Fall von Akkon 1291 hier seinen Sitz nahm. Nach der Zerschlagung des Templerordens wurde das Gebiet dem Johanniterorden (Malteser) übergeben. Der Bergfried wurde nach der Französischen Revolution in ein Gefängnis umgewandelt, in dem die Königsfamilie gefangengehalten wurde. Hier kam der junge Thronfolger Louis Charles, der einst als Ludwig XVII. regieren sollte, wegen der harten Haftbedingungen im Alter von erst zehn Jahren ums Leben. Seine Eltern, König Ludwig XVI. und die österreichische Erzherzogin Königin Marie Antoinette, wurden bereits zweieinhalb Jahre zuvor, Anfang 1793, hingerichtet.

2 Der Bourbone Louis-Philippe II., Herzog von Orléans, war während der Revolution Mitglied des Nationalkonvents. Er machte nicht nur gemeinsame Sache mit den Revolutionären, sondern führte sie zum Teil an. Er stimmte für die Hinrichtung des Königs, seines Cousins, und der Königin. Nur drei Monate nach deren Hinrichtung wurde er, trotz seiner Komplizenschaft, selbst verhaftet und während der Grande Terreur, der Terrorherrschaft, hingerichtet.

3 Gemeint ist die Schweizer Garde, die Leibwache des Königs, wie sie heute noch im Vatikan für den Schutz des Papstes sorgt. Bis 1767 existierte eine solche auch am Kaiserhof in Wien.

4 Der Seigneur de Lamoignon de Malesherbes, Jurist, Staatsanwalt, Minister des königlichen Hauses, Staatsminister und zuletzt Strafverteidiger des Königs, wird zusammen mit seiner Tochter, seinem Schwiegersohn und seinen Enkeln 1793 verhaftet und am 22. April 1794 hingerichtet, nachdem er als besondere Grausamkeit mitansehen hatte müssen, wie seine Familienangehörigen vor seinen Augen hingerichtet worden waren.