(Rom) Die Grotta di San Biagio südlich von Neapel wird restauriert und gesichert. Die nach dem heiligen Blasius benannte Grotte im Ausmaß von drei mal dreißig Metern befindet sich am Fuß des Varano in Castellammare di Stabia und enthält Wandmalereien aus byzantinischer und langobardischer Zeit. In Wirklichkeit handelte es sich im Mittelalter um eines der bedeutendsten Michaelsheiligtümer.

Die Grotte war finster und tief, schildert ein frühmittelalterlicher Jerusalempilger, sodaß sie nur mit einer Fackel betreten werden konnte. Sie umfaßt drei Teile: ein Atrium, ein Langschiff und das Presbyterium. Die Breite überschreitet kaum drei Meter, doch reicht sie mehr als dreiunddreißig Meter tief in den Berg hinein. An einer Seite waren von alters her Fresken bekannt. Nun wurden solche auch auf der gegenüberliegenden Seite entdeckt.

Die Arbeiten dienen in erster Linie der Sicherung und Konservierung, aber auch der Absicht, die Grotte öffentlich zugänglich zu machen, was heute leider noch nicht der Fall ist. Deshalb wird auch der Abhang des Varanos geologisch untersucht, um die Stabilität von Abhang und Grottendecke zu klären. Die Untersuchungen haben aber auch mit der ungeklärten Hypothese zu tun, daß die Grotte in der Antike vielleicht eine unterirdische Verbindung zwischen der höhergelegenen römischen Villa Arianna und dem Meer gewesen sein könnte.

Die Arbeiten werden in einer Kooperation des Archäologischen Parks Pompeji, der seit 2021 vom deutschen Archäologen Gabriel Zuchtriegel geleitet wird, mit dem Kulturerbezentrum der Universität Neapel durchgeführt, die nach dem Stauferkaiser Friedrich II. benannt ist.

Die Grotte ist unter dem Namen des heiligen Blasius bekannt oder als Hypogäum der Heiligen Jason und Maurus, aber nicht unter ihrem wahrscheinlich bedeutendsten Patron, dem Erzengel Michael. Dazu jedoch später. Der Grotteneingang befindet sich mehrere Meter unterhalb der vorbeiführenden Straße am südlichen Ende der ausgedehnten, aber dichtbesiedelten Ebene um den Vesuv. Die unterirdische Anlage ist nur wenige Meter von der höhergelegenen römischen Villa Arianna entfernt und gehört zu Castellammare di Stabia, einer Stadt, die direkt am Golf von Neapel liegt.

Das antike Stabiae wurde beim Ausbruch des Vesuvs am 25. August 79 n. Chr. zusammen mit Pompeji und Herculaneum zerstört. Zu den Opfern dieses Naturereignisses, die in Stabiae gefordert wurden, gehörte der Schriftsteller und Philosoph Plinius der Ältere, der als Flottenkommandant den Vulkanausbruch aus der Nähe beobachten wollte.

An den alten Glanz konnte nach der Katastrophe nicht mehr angeknüpft werden. Die Stadt verlagerte sich an die Küste und war zunächst kaum mehr als ein größeres Fischerdorf. Bedeutung erlangte sie erst wieder um die Jahrtausendwende, als zum Schutz gegen die Sarazenenangriffe eine Burg errichtet wurde.

Dazwischen liegt die Geschichte der Grotte des heiligen Blasius, deren Patrozinium auf den byzantinischen Osten verweist, aber eigentlich Grotte des heiligen Erzengels Michael heißen müßte. Sie entstand, so die andere These, als Steinbruch für den Bau der römischen Villa am Abhang des Varano. Die Tuffsteinhöhle, die natürlichen Ursprungs sein könnte, lieferte das dazu notwendige Baumaterial und wurde durch den Abbau von den Römern erweitert. Die Überlieferung, daß sich in der Antike dort ein heidnischer Tempel mit einem Orakel befand, ist nicht gesichert. Gesichert ist, wie die jüngsten Ausgrabungen bestätigten, daß sie im fünften Jahrhundert, als die Stadt einen Bischof bekam, zu einer frühchristlichen Begräbnisstätte wurde.

Um 600 entstand in der Grotte ein erster Freskenzyklus im byzantinischen Stil. Zu dieser Zeit gehörte die Gegend zum Herzogtum Neapel des Byzantinischen Reiches. Dieses umfaßte die Küstengegend um Neapel, die von den Langobarden bei ihrer kurz zuvor erfolgten Ankunft in Süditalien nicht erobert werden konnte.

Gegen 700, spätestens im 8. Jahrhundert, gelangten Benediktiner nach Stabia. Sie nützten die Grotte zur Bestattung ihrer verstorbenen Mitbrüder und als Kirche, die, so die Überlieferung, zum geistlichen Zentrum der Umgebung wurde. Die Grotte könnte dem Bischof von Stabia als Fluchtort und die Höhlenkirche somit als Bischofskirche gedient haben. Ab 763 gehört Stabia zum Herzogtum Sorrent, das sich aus jenem von Neapel herauslöste und nominell weiterhin zum Byzantinischen Reich gehörte, aber über weitgehende Eigenständigkeit verfügte.

Der gesamte bisher bekannte frühmittelalterliche Freskenzyklus umfaßt eine Entstehungszeit vom 6. bis 10. Jahrhundert, in der er laufend bereichert wurde. Zu den bedeutendsten Fresken gehört eine frühmittelalterliche Nikopoia, die „Siegbringende“, eine Madonna auf dem Thron, aus der Zeit zwischen 700 und 900, die im byzantinischen Stil ausgeführt ist. Es handelt sich um die älteste erhaltene Mariendarstellung auf dem Gebiet der Erzdiözese Sorrento-Castellammare di Stabia. Sie zeigt eine mit majestätischer Würde aufrecht sitzende Gottesmutter mit dem segnenden Jesuskind im Arm.

Beide Diözesen, Stabia und Sorrent, gehen auf das 5. Jahrhundert zurück. Im 7. Jahrhundert war der heilige Catello Bischof von Stabia. Er soll in der Grotte bestattet worden sein, doch konnte sein Grab noch nicht gefunden werden. Im letzten Viertel des ersten Jahrtausends ist die Bischofsliste beider Bistümer lückenhaft. Sarazenenüberfälle und Kämpfe mit den Langobarden führten zu Erschütterungen. In dieser Zeit könnte die Grotte ein Fluchtort für den Bischof gewesen sein.

Im 11. Jahrhundert gelangt das Herzogtum schließlich doch unter langobardische Herrschaft. Waimar IV., der langobardische Fürst von Salerno, und seine Frau Gaitelgrim, die Tochter des mächtigen Langobardenherzogs Pandulf II. von Benevent, sind es wahrscheinlich, die oberhalb von Stabia eine erste Burg errichten lassen, die für Castellammare di Stabia namengebend werden sollte. Das Fürstentum Salerno, zu dem die Grotte des heiligen Blasius gehört, ist 1077 das letzte der Langobardenreiche, das untergeht. Seine Nachfolge treten die Normannen an, die von Süditalien aus die Befreiung Siziliens von den Muslimen beginnen.

Aus dem Hochmittelalter hat sich eine wohl spätestens in das 12. Jahrhundert zu datierende lebensgroße Darstellung des Erzengels Michael erhalten. Das Fresko zeigt ihn gekleidet als langobardischen Krieger, der eine Weltkugel in der einen und eine stilisierte Lanze in der anderen Hand hält; ebenso eine Darstellung des heiligen Benedikt und des heiligen Renatus, Bischof von Sorrent im 5. Jahrhundert. Renatus ist mit Bischofspallium und der Heiligen Schrift dargestellt. Zu nennen sind auch ein Christus in Begleitung der Erzengel Michael und Raphael, die Apostel Petrus und Johannes und bemerkenswerterweise auch die heilige Brigit von Kildare (451–525). Die Verehrung der irischen Heiligen wurde vom heiligen Kolumban und seinen Mönchen im späten 6. Jahrhundert auf dem europäischen Festland verbreitet, ab dem frühen 7. Jahrhundert auch in Italien. Aus dem 13. Jahrhundert stammen die neuentdeckten Fresken mit franziskanischen Themen, darunter mutmaßlich auch eine Darstellung des heiligen Franz von Assisi.

Gleich mehrere Darstellungen des Erzengels Michael erinnern an die Bedeutung der Grotte als Michaelsheiligtum. Weitere Erzengeldarstellungen, wie jene Uriels, zeigen das hohe Alter an, denn im 8. Jahrhundert wurde die Verehrung der meisten Erzengel mit dem Bann belegt, sodaß nur mehr drei für die Verehrung anerkannt wurden. Ein Jerusalempilger namens Bernhard schrieb 870, daß er auf dem Rückweg aus dem Heiligen Land ins Frankenreich die drei bedeutendsten Michaelsheiligtümer am Weg aufsuchte, darunter das älteste am Gargano in Apulien, aber auch die Grotte des heiligen Blasius, eben jene, die er nur mit einer Fackel betreten konnte. Die Angabe zeigt, daß das Michaelsheiligtum zu jener Zeit von wesentlich größerer Bedeutung war, was man sich kaum mehr vorstellen kann, da später allein die Kenntnis seiner Existenz und sogar der Name in Vergessenheit geraten sind.

Als die Michaelsverehrung im ausgehenden Mittelalter nachließ, wurde die Grotte nach den frühchristlichen Märtyrern Jason und Maurus benannt, zwei Brüdern, die unter Kaiser Numerian, wahrscheinlich im Jahr 283, mit ihren Eltern Claudius und Hilaria das Martyrium erlitten.

Die Grotte, zu der am Beginn der Neuzeit noch Bitt- und Dankprozessionen stattfanden, zum Beispiel am Markustag (25. April) für eine gute Ernte, wurde im 17. Jahrhundert der Bruderschaft der Färber überlassen, deren Patron der heilige Blasius war. Wie die Grotte zu ihrem heutigen Namen kam, ist nicht eindeutig geklärt. Jason könnte mißverständlich gelesen und zu Blasius geworden sein, weshalb sie den Färbern übergeben wurde, oder aber es war erst die Färberbruderschaft, die die Grotte mit dem heiligen Blasius in Verbindung brachte.

Weil sich Landstreicher und Schatzsucher in der Grotte zu schaffen machten, ließ sie Bischof Annibale di Pietropaolo 1695 schließen und die Verehrung des heiligen Blasius in die Kathedrale verlegen.

Im 19. Jahrhundert wurde die Grotte als Pulverdepot für einen nahegelegenen Schießstand verwendet. Ende des Jahrhunderts interessierte sich der Heimatkundler Giuseppe Cosenza als erster für die Grotte und publizierte darüber. Das Interesse war geweckt, doch erst 1950 kam es zu einer ersten systematischeren Erkundung der Grotte durch Vertreter des Denkmalamtes und der damaligen Leiterin der archäologischen Grabungen in Pompeji.

Die Diözesen Castellammare di Stabia und Sorrento wurden 1972 von Papst Paul VI. in Personalunion zusammengeführt und 1986 von Johannes Paul II. zum Erzbistum Sorrento-Castellammare di Stabia vereint. Sorrento ist seit 1068 Erzbistum. 1979 wurde ihm der Metropolitanstatus entzogen. Seither ist der Erzbischof ein Suffragan des Erzbischof-Metropoliten von Neapel.

Text: Giuseppe Nardi

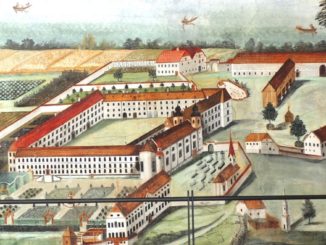

Bild: CultureVesuvio/MiL/Wikicommons (Screenshots)