Ein Gastkommentar von Hubert Hecker

Angesichts der vom kanadischen Staat kolonialistisch ausgerichteten Internatsschulen für Indigene noch im 20. Jahrhundert ist eine Reflexion auf die Kontroversen zu den Anfängen des frühneuzeitlichen Kolonialismus ebenso unumgänglich wie erhellend.

Die beiden Seefahrernationen Portugal und Spanien entwickelten zu Anfang des 15. Jahrhunderts hochseetaugliche Transportschiffe, die Karavellen. Die segeltechnisch verbesserte Takelage sowie neue nautische Orientierungsapparate und Kartenmaterial machten ozeanische Entdeckungsfahrten in südliche und westliche Richtungen möglich. Ab 1400 besiedelte Kastilien die Kanarischen Inseln, etwas später die Portugiesen Madeira und die Azoren.

Beginn des atlantischen Sklavenhandels

Mit dem Erreichen von Kap Verde um 1450 klinkten sich Portugals Händler in den Sklavenhandel der afrikanischen Mächte ein, die seit Jahrhunderten kriegserbeutete Sklaven in die nördlichen islamischen Staaten lieferten. Portugiesische Seehändler erwarben zunächst Sklaven, um sie als Tauschmittel für Gold aus Ghana, der ehemaligen Goldküste, einzusetzen. Mit dem für Sklaven erworbenen Gold bezahlten sie an der Pfefferküste Gewürze für den Heimatmarkt – ein erster Dreieckshandel. Später verwandten die Portugiesen eine steigende Quote von afrikanischen Sklaven für ihre eigenen Zuckerplantagen auf den Azoren und in Brasilien. Ab 1520 lieferten portugiesische Händler das „schwarze Gold“ auch an die spanischen Kolonien in Mittel- und Südamerika.

Die beiden iberischen Mächte verfolgten unterschiedliche Kolonialstrategien: Die Portugiesen konzentrierten sich zunächst auf den Sklaven- und Gewürzhandel. Zu diesem Ziel errichteten sie Handelsstützpunkte von der westafrikanischen Küste bis zu den Regionen Hinterindiens. Die Spanier setzten von vornherein auf Siedlerkolonien, in denen sie die einheimischen Indios und später schwarzafrikanische Sklaven in Bergwerken und auf Plantagen ausbeuteten.

Auf diesem Hintergrund war die damalige Kirche herausgefordert, zu den neuen Praktiken von Sklaverei und kolonialistischer Ausbeutung Stellung zu nehmen. Die Debatte darum durchzog das gesamte 16. Jahrhundert. Sie wurde mit theologischen, philosophischen und juristischen Argumenten geführt sowie im Kontext von Renaissance und Reformation. Die Ergebnisse dieser Auseinandersetzung hatten weitreichende Folgen für den europäischen Diskurs um Menschenrechte, staatsrechtliche Legitimationen und völkerrechtliche Fragen.

Anklage der Dominikaner gegen die spanischen Kolonisten

An den beiden letzten Sonntagen des Jahres 1511 hielt der Dominikanerpater Antonio de Montesinos eine Drohbotschaftspredigt in der Hauptkirche von Santo Domingo, heute Dominikanische Republik. Der Prediger klagte als „Stimme eines Rufers in der Wüste“ die spanischen Kolonisten an, indem er ihnen ihre „Todsünden an den Indios“ vor Augen führte: „tyrannische Grausamkeit gegen die unschuldigen Indios, entsetzliche Sklaverei, bedrückende Unterjochung, abscheuliche Kriege“.

„Die Indios sterben an der übermäßigen Zwangsarbeit, nein, ihr tötet sie mit eurem habgierigen Verlangen, jeden Tag Gold zu fördern und euch anzueignen“ – so der geistliche Ankläger. Und dann die entscheidenden Sätze: „Sind sie keine Menschen? Haben die Indios keine Vernunft und keine Seele?“

Diese Predigt war der Auftakt zu einem lang andauernden Kampf für Menschenwürde und Gerechtigkeit, Nächstenliebe und christliche Mission von Seiten der kirchlichen Orden. Gegen alle Anfeindungen und Erpressungen erreichte der Prediger durch eine Unterredung bei König Ferdinand II. von Aragón (Regent von Kastilien und León) 1512 erste gesetzliche Einschränkungen für die Behandlung der Indios in der Neuen Welt. Kinder unter vierzehn Jahren durften fortan nicht mehr zur Zwangsarbeit verpflichtet werden. Die Fronarbeit für die spanischen Großgrundbesitzer wurde auf neun Monate pro Jahr reduziert.

Die spanische Krone übertrug den Siedlerkolonisten große Gebiete samt Einwohnern – Encomiendas – mit feudalherrschaftlichen Auflagen: Die Grundherren hatten die Pflicht zur Fürsorge für die Gebietsuntertanen, dafür konnten sie von den Indio-Gemeinden Arbeitsleistungen fordern und erzwingen. In europäischen Ländern war das System von Fronabgaben und ‑arbeitsleistungen von christlichen Untertanen durch kirchliche Ethiken und selbstbewusste Bauern austariert worden. Aber an den Peripherien entartete das System zu einer schrankenlosen Ausbeutungs- und Unterdrückungsmethode.

In einer weiteren „Adventspredigt“ stellte der Dominikanerpater den Kolonisatoren tiefergehende ethische Anklagefragen: „Mit welchem Recht und welcher Gerechtigkeit haltet ihr diese Indios in einer so grausamen und schrecklichen Knechtschaft? Mit welcher Befugnis habt ihr diese Völker blutig bekriegt, die ruhig und friedlich in ihren Ländern lebten, habt sie in ungezählter Menge gemartert und gemordet? Ihr unterdrückt sie und plagt sie, ohne ihnen zu essen zu geben und sie in ihren Krankheiten zu heilen, die über sie kommen durch die maßlose Arbeit, die ihr ihnen auferlegt, und sie sterben – oder besser gesagt: ihr tötet sie, um Tag für Tag Gold zu gewinnen.“

Vom Ausbeuter zum Prokurator für die Indios

Die Dominikaner verweigerten jedem die Absolution, der Indios so traktierte und ausbeutete. Einer der spanischen Encomienda-Besitzer, dem um 1514 die Sünden-Lossprechung verweigert wurde, war der damals 30-jährige Bartholomé de Las Casas. Als er bei einem Dominikaner die Beichte ablegen wollte, wurde auch ihm diese verweigert, was bei ihm einen Umdenkprozess einleitete.

Las Casas hatte seit 1502 als Soldat an verschiedenen Straf- und Eroberungsfeldzügen auf Karibikinseln teilgenommen [die erste europäische Siedlung auf dem amerikanischen Festland entstand erst 1510]. Als Belohnung hatte er eine Encomienda samt Indiosiedlungen bekommen. Nach seiner „Bekehrung“ setzte er sich für die Rechte der Indios ein. Später als Priester und Dominikaner begann er, die Geschichte der Indios, ihrer Ausbeutung und Vernichtung zu schreiben. Sein bekanntestes Werk ist der „Kurzgefasste Bericht von der Verwüstung der Westindischen Länder“. Ab 1537 konnte er als Missionar in Guatemala vertraglich Schutzzonen für Indios einrichten, in die keine zivilen spanischen Kolonisten und Soldaten eindringen durften. Dieses „Verapaz“ [Wahrer Frieden] genannte Indiogebiet wurde Vorbild für die späteren Jesuitenreduktionen in Südamerika. Als Bischof von Chiapas in Südmexiko hatte Las Casas einerseits größere Vollmachten, andererseits überzogen ihn die spanischen Siedler mit Verleumdungen und Todesdrohungen.

Mit seiner Denkschrift, dem „Kurzgefassten Bericht“, gelang Las Casas 1542 sein größter Erfolg. Seine Vorschläge wurden weitgehend in die „Neuen Gesetze“ von König Karl IV. (zugleich als Kaiser Karl V.) übernommen. Danach war die Versklavung der Indios grundsätzlich verboten. Weil aber der spanische König und römisch-deutsche Kaiser just zu dem Zeitpunkt viel Geld brauchte für einen Feldzug gegen die deutschen Protestanten, konnte er die Gesetze nicht gegen den erbitterten Widerstand der Siedler durchsetzen. Ab 1556 wieder in Spanien, verhinderte der Dominikaner, dass die neuspanischen Siedler mit einer Bestechungssumme von neun Millionen Pesos bei König Philipp II. zum Erfolg kamen, die Encomiendas von zeitlichen Lehen in ewigen Familienbesitz übergehen zu lassen.

Scholastische Menschenrechte gegen kolonialistische Sklaverei

Las Casas schrieb in seinem Testament, er habe dafür gekämpft, „die ursprünglichen Freiheiten der Indios wiederherzustellen, die man ihnen unrechtmäßig genommen hat“. In diesem Anliegen konnte sich der königliche Prokurator aller Indios in Westindien auf die wissenschaftlichen Studien der Universität von Salamanca stützen. Der dort wirkende Dominikanerpater Francisco de Vitoria (+1546) betonte in seinen „Vorlesungen über die Indios“ aus dem Jahre 1532 auf Grundlage der Lehre von Augustinus und Thomas von Aquin, dass alle Menschen nach der Schöpfungsordnung – also „von Natur aus“ – gleich sind. Wenn aber die Indios im naturrechtlichen Status auf der gleichen Stufe standen wie die Spanier, dann waren und blieben sie auch Eigentümer ihres bewohnten Landes – so die Folgerung des Theologen. Mit dieser Argumentation bestritt de Vitoria die Rechtsgrundlage für die spanische Zuteilung von Indianerland und damit das Encomienda-System.

Als Schüler des hl. Thomas von Aquin bekräftigte der spanische Dominikaner die kirchliche Lehre, dass der Glaube vom Willen abhängt und daher die Glaubensannahme nur ein freiheitlicher Akt ohne jeglichen Zwang sein kann. Auf dieser Argumentationsbasis verurteilte de Vitoria die Zwangsbedingungen des Encomienda-Systems.

Das Neue an de Vitorias Rechtsdiskurs bestand außerdem darin, dass er den naturrechtlichen Gleichheitsstatus der Einzelmenschen auch auf die Fürstentümer und Staaten anwandte – gleich ob christlich oder heidnisch. Damit waren aber auch die Staaten an die naturrechtlichen Prinzipien gebunden – etwa die gegenseitige Rechte-Respektierung oder die einschränkenden Regeln vom gerechtfertigten Krieg.

Mit diesen Grundsätzen des modernen Völkerrechts stellte sich de Vitoria in scharfen Gegensatz zu der Staatsmachttheorie des Renaissance-Politikers Niccolò Machiavelli (+1527). Der Diplomat und Schriftsteller aus Florenz lehrte, dass der Staat an keine moralischen Prinzipien gebunden sei sowohl im Handeln gegenüber den Bürgern wie auch gegenüber den anderen Staaten. Dieser unmoralische Anspruch staatlicher Selbstherrlichkeit und autokratischer Staatsraison sollte bis ins 20. Jahrhundert viel Leid und Krieg über die Völker bringen. Der Theologe Francisco de Vitoria dagegen hat als ‚Vater des modernen Völkerrechts’ zur Verrechtlichung und Befriedung der Völkerbeziehungen beigetragen.

Päpstliche Verkündigung der Menschenrechte

Bedeutsam war auch der Einfluss des Dominikaners auf Theologie und Kirche. In der berühmten Bulle Sublimis Deus (1537) folgt Papst Paul III. der scholastischen Argumentation de Vitorias, die er in seinen „Vorlesungen über die Indios“ von 1532 entwickelt hatte:

Die Menschen seien als Geschöpfe des vollkommenen Gottes nicht nur Teilhaber am Guten, sondern dazu bestimmt, das höchste Gut unmittelbar zu sehen in der ewigen Glückseligkeit.

Da das ewige Leben nur durch den Glauben erlangt werden kann – so der Papst –, muss die geschöpfliche Natur des Menschen so beschaffen sein, dass er den Glauben empfangen und besitzen kann.

Es sei eine List des Teufels und seiner Helfershelfer zu behaupten, die Völker Amerikas und anderer Erdteile seien keine wirklichen Menschen und hätten deshalb nicht die Fähigkeit zur Glaubensannahme. Mit dieser Begründung würden sie die genannten Völker „wie Tiere zu Sklavendiensten“ einspannen, tatsächlich aber begehrten sie nur, mit der Sklavenhaltung ihre Habsucht zu befriedigen.

Wir dagegen – so der Papst – erklären in Übereinstimmung mit der Lehre Christi, dass die Indios „als wirkliche Menschen die Fähigkeit zum christlichen Glauben besitzen“.

„Kraft unserer apostolischen Autorität bestimmen wir“:

1. Die Indios und alle anderen Völker, ob heidnisch oder gläubig, dürfen nicht versklavt werden.

2. Die heidnischen Völker dürfen ihrer Freiheit und ihres Besitzes nicht beraubt werden.

3. „Vielmehr sollen sie ungehindert und erlaubterweise das Recht auf Besitz und Freiheit ausüben.“

Der Papst bekräftigte den Missionsauftrag der Kirche in der Form, dass die heidnischen Völker „zum Glauben an Christus eingeladen (sind) durch die Verkündigung des Wortes Gottes und das Beispiel eines guten Lebens“.1 Mit dieser Enzyklika waren zugleich alle päpstlichen Dokumente aus dem 15. Jahrhundert zur Rechtfertigung von kolonialistischen Eroberungen, Versklavung und Ausbeutung obsolet geworden.

Aufrufe zur kolonialen Landnahme waren Missbrauch der päpstlichen Vollmachten

Papst Nikolaus V. hatte 1452 in seiner Bulle Dum Diversas dem König Alfons von Portugal erlaubt, sarazenische und heidnische Länder und Reiche in Westafrika anzugreifen, zu erobern und zu unterjochen, die ungläubigen Personen für immer in Knechtschaft zu halten sowie deren Besitztümer und Güter als Eigentum in Besitz zu nehmen. Der in mehrfacher Hinsicht moralisch korrupte Borgia-Papst Alexander VI., gebürtiger Spanier, übertrug in seiner Gefälligkeits-Bulle „Inter Caetera“ von 1493 alle damals neu entdeckten Länder „Westindiens“ jenseits eines mittelatlantischen Längengrades den spanischen Herrschern zum Eigentum.

Autoren aus dem englischen Sprachraum verbreiten seit einiger Zeit die Behauptung, diese renaissance-päpstliche „Doctrine of Discovery“ hätte nicht nur die Kolonisation der iberischen Staaten Portugal und Spanien begründet, sondern auch die nicht-katholischen Kolonialmächte wie die Niederlande und England maßgeblich bei ihren Kolonialeroberungen und ‑enteignungen ab dem 17. Jahrhundert beeinflusst – bis hin zu den spätkolonialistischen Heimschulen in Kanada. Daher müsste Papst Franziskus endlich die oben genannten Bullen für ungültig erklären.

Deutsche Medien wie die ARD-Tagesschau oder die FAZ vom 9. 8. 2022 beten das neue Dekolonialisierungsnarrativ nach – mit der Schlussfolgerung, dass letztlich die Kirche an der neuzeitlichen Kolonialisierung schuld wäre. Die historische Wahrheit ist eine andere: Kaiser Karl V. betonte gegen die päpstliche Kritik an kolonialer Landnahme ein „kaiserliches (Eigen-) Recht auf Kolonisation“.2 Und dass die englischen Kolonisten der römisch-katholischen Erlaubnis eines spanischen Papstes moralische Bedeutung zugemessen hätten, widerspricht jeder historischen Logik. Im Gegenteil erwies sich deren Kampf gegen die päpstliche Aufteilung der Kolonialwelt zwischen Spanien und Portugal als Bedingung ihrer eigenen Kolonisation.

Innerkirchlich war die Ungültigkeit der genannten Bullen schon zu Anfang des 16. Jahrhundert klar geworden, da Päpste keine „apostolische Vollmacht“ haben, Eroberungskriege, Landenteignung und Versklavung zu erlauben. Allein zur Mission der Völker können sie beauftragen. Diese Argumentation der spanischen Dominikaner übernahm Papst Paul III. in seiner oben beschriebenen Enzyklika von 1537. Seit mehr als 480 Jahren ist die Doctrine of Discovery nicht mehr geltende Lehre der Kirche.

Rückschrittliche Theorien von Humanisten zur Unterjochung der Völker …

Gegen diese scholastisch begründeten Positionen, die zugleich die Grundlagen der neuzeitlichen Freiheitsphilosophie legten, wandten sich Renaissance-Gelehrte. Die stützten sich auf die Philosophie der antiken Sklavenhaltergesellschaften. Der in Paris lehrende Aristoteliker schottischer Herkunft John Mayor (+1550) hatte schon 1509 das folgende Vergleichsmuster vorgegeben: Die zivilisierten Spanier hätten über die Indios das gleiche Herrschaftsrecht wie die gebildeten Griechen über die Barbaren, da jene Völker „Sklaven von Natur aus“ seien.

Der spanische Humanist und Renaissancegelehrte Juan Ginés de Sepúlveda (+ 1573) verbreitete eine ausgefeilte Rechtfertigungsargumentation für den Kolonialismus in drei Begründungsschritten:

• Die Indios seien barbarisch-unzivilisierte Menschen, von ihrer körperlichen und geistigen Konstitution von Natur aus für die Sklaverei bestimmt.

• Die barbarische Religion der Götzendiener könne nicht geduldet werden, Tausende von Unschuldigen seien vor Unterdrückung und dem Menschenopferkult zu bewahren.

• Daher hätten die europäischen Kolonisten das Recht und die Pflicht, mit der weltlichen Herrschaft über die Indios bis hin zur Versklavung den Boden für die Verkündigung der christlichen Heilslehre zu bereiten.

Diese Begründungsmuster für Kolonialismus wurden von den späteren Kolonialmächten West- und noch später auch Mitteleuropas in den Grundzügen übernommen. Dabei ließ man vielfach die Argumentationsschritte gegen Götzendiener und Schutz vor pathologischen Religionsentartungen sowie für christliche Mission weg.

… erzeugten rassistische Ideen der europäischen Aufklärer

Der erste Punkt zu den unzivilisierten, barbarischen Menschen wurde von vielen Philosophen der Spätaufklärung sogar noch verschärft. Sie erklärten die nicht-weißen Völker zu untermenschlichen Wesen, den Tieren näher als den Menschen. Die Aufklärer begründeten deren Inferiorität mit körperlichen, psychischen und geistigen Merkmalen, also rassistisch. Man lese dazu die Aussagen von Voltaire über die „Hottentotten“. Von Immanuel Kant werden die Völker der Welt in eine Rassenpyramide gepresst, deren unterste Stufe die Schwarzafrikaner bildeten. Die weißen Völker Europas als Herrenrasse hätten dagegen das Recht und die Pflicht, im Namen humaner und universaler Werte die wilden Völker in zivilisatorischer Mission zu befrieden. Literarisch ist diese Herrschaftsideologie, bei der die kolonialistische Ausbeutung als humanitärer Akt hochstilisiert wird, in Rudyards Kiplings Gedicht von 1899 ausgedrückt: ‚Nehmt auf euch die Bürde des Weißen Mannes, indem ihr die verschreckten Wilden, eure neugefangenen finsteren Völker, halb Teufel, halb Kinder, aus der Knechtschaft befreit und ins Licht führt!‘

Nicht rassistisch, aber nicht weniger demütigend glaubte der deutsche Philosoph Georg Friedrich Wilhelm Hegel Schwarzafrika von menschlicher Freiheit und Geschichte ganz ausschließen zu sollen. Er schrieb den Afrikanern einen Zustand der bloßen sinnlich-vegetativen Existenz im vorgeschichtlichen Sein zu. Daher würde die Phase der Sklaverei „die Zunahme des menschlichen Gefühls unter den Negern“ markieren, somit Fortschritt bedeuten auf dem Weg zur Teilhabe an der höheren Moral, Bildung und Kultur von freien Bürgern in einem gerechten Staat.3

Bei den Kontroversen um die Behandlung der Indios im 16. Jahrhunderts konnten sich in Europa die weltlichen Befürworter von kolonialistischer Ausbeutung und Unterdrückung weitgehend durchsetzen. Erst seit der Jahrtausendwende hat die breitere Reflexion der Dekolonialisierung darüber begonnen, dass das neuzeitliche Bürgertum mit seinen herrschenden Meinungsführern von Renaissance-Humanisten, Aufklärern und Freimaurern über 400 Jahre ein weltweites Unrechtssystem aufbaute und davon profitierte. Manche Kommentatoren bezeichnen den atlantischen Sklavenhandel mit mehr als elf Millionen Versklavten als ein Jahrtausendverbrechen. Das kann auch nicht dadurch relativiert werden, dass die islamisch induzierte Sklaverei in etwa 1000 Jahren mehr als 14 Millionen Sklaven generierte und verbrauchte.

Würdigung der kirchlichen Vorkämpfer der Menschenrechte

Auf diesem Hintergrund sind die frühen Vorkämpfer für Freiheit und Gleichheit der Menschen und Völker aus der Vergessenheit zu holen, um ihre Verdienste zu würdigen. Die Dominikanerpatres Antonio de Montesino, Francisco de Vitoria und Bartholomé de Las Casas stehen für viele weitere Ordensleute und Missionare, die auch im 17. und 18. Jahrhundert dort am segensreichsten wirkten, wo der Zugriff von ausbeuterischen Kolonisten und habgierigen Sklavenjägern, geschützt von aufgeklärten Staatsführern, am geringsten war – etwa in den jesuitischen Reduktionen in Südamerika.

In der berühmten Disputation von Valladolid 1550 zwischen Las Casas und Sepúlveda entfaltete der Dominikaner seine „Apologia“, die in einem ‚Manifest der Menschheit’ gipfelt:

Die Indios sind ebenso zivilisations‑, vernunft- und glaubensfähig wie die Spanier. „Alle Menschen sind einander gleich, was ihre Schöpfung und natürlichen Bedingungen betrifft“, denn sie sind mit Verstand und freiem Willen ausgestattet.

Um die Ausrichtung der spanischen und portugiesischen Kolonialpolitik vollzog sich im gesamten 16. Jahrhundert die Auseinandersetzung zwischen den Kolonisten, regionalen Kolonialbehörden und der königlichen Staatsregierung auf der einen Seite und den kirchlichen Protesten auf der anderen Seite. Das Konfliktmuster entfaltete sich in zwei Formen, hier beispielhaft erläutert:

• Nach der Anklagepredigt des Dominikanerpaters Montesino 1511 wurde der Prediger auf Betreiben der Kolonisten nach Spanien zurückgerufen und vor König Ferdinand angeschwärzt. Doch er konnte den König von seiner rechtschaffenen Agenda überzeugen. Der spanische Regent erließ daraufhin die ersten Schutzgesetze für die Indios. Die trafen aber auf den erbitterten Widerstand der spanischen Kolonisten. Diesem Druck beugten sich die Kolonialgouverneure vor Ort, so dass die neuen Schutzregeln für die Indios nur unzureichend umgesetzt wurden. Ähnlich erging es Bartholomé de Las Casas und den von ihm angeregten ‚neuen Gesetzen‘ von 1542.

• Unter dem Einfluss der Dominikaner-Professoren der Universität Salamanca verfasste Papst Paul III. 1537 ein apostolisches Schreiben, in der er jedem Kolonisten die automatische Exkommunikation androhte, der indigene Amerikaner versklavt oder ausraubt. Gegen diese kirchliche Strafandrohung beschwerten sich wiederum die Kolonisten bei Kaiser Karl V. Der sah in dem päpstlichen Dokument das kaiserliche Recht auf Kolonisation verletzt und drohte seinerseits dem Papst. In Erinnerung an die Plünderung Roms durch kaiserliche Truppen zehn Jahre vorher sah sich der Papst gezwungen, sein Schreiben zurückzuziehen, um aber in der noch im gleichen Jahr folgenden Enzyklika Sublimis Deus seine Position von der Gleichwertigkeit und Freiheit aller Menschen zu erneuern (siehe oben).

Trotz des energischen Einsatzes von Ordensleuten und Papst für die Menschenrechte der Indios festigte sich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts der staatliche Schutz für Sklavenhaltung der Schwarzen und Ausbeutung der Indios. Die Entwicklung wurde dadurch befördert, dass der Hauptvertreter der Kolonialismustheorie, Ginés de Sepúlveda, zum Erzieher von König Karls IV. Sohn und Nachfolger Philipp II. bestellt wurde.

So etablierten sich in der Kirche im 16. bis 18. Jahrhundert zwei widersprüchliche Ebenen:

An der kirchlichen Missionsbasis engagierten sich die Dominikaner, Jesuiten, Franziskaner und andere Missionsorden weiterhin unermüdlich für die Rechte der Indios, lernten ihre Sprachen und integrierten deren Traditionen in ihre Missionsbemühungen. Die kirchliche Hierarchie dagegen war dem ständigen Gegendruck der spanischen und portugiesischen Kolonisten sowie deren Regierungen ausgesetzt, so dass sich Bischöfe und Ordensobere freiwillig oder gezwungen mit den kolonialistischen Ausbeutungsverhältnissen arrangierten.

Unter diesem Zwiespalt standen auch noch die Missionare im 19. und 20. Jahrhundert in Kanada: Die Oblaten-Patres des Ordens der Unbefleckten Jungfrau Maria (OMI) missionierten in den 1880er Jahren in den kanadischen Landgebieten die Stämme der Indianer und Inuit. In ihren ab 1884 gegründeten Internatsschulen wollten sie den Kindern der verarmten und in Reservate abgeschobenen indigenen Stämmen die Fähigkeiten vermitteln, die sie für die Teilhabe an der modernen Welt brauchten. Sie legten aber großen Wert darauf, die einheimischen Sprachen der Kinder zu erlernen und zu pflegen. Doch der kanadische Staat untersagte genau das in seinen Schulgesetzen. Die Schulbehörden verboten den indigenen Schülern sogar in der Freizeit, sich in ihrer Muttersprache zu unterhalten. Der Generalobere des OMI-Ordens, Pater Labouré, eröffnete den Schulleitern der ordenseigenen Internate bei einer Konferenz 1936: „Das Verbot ist so streng, dass der geringste Verstoß streng bestraft wird“ – mit der Folge, „dass Kinder glaubten, dass das Sprechen in ihrer Sprache ein schwerwiegender Fehler wäre und sie sich bei der Rückkehr nach Hause schämten, mit ihren Eltern in ihrer Muttersprache zu sprechen.“4

Für diese oktroyierte sprachliche und kulturelle Entwurzelung der Indios durch staatliche Lehrpläne, die schlechte Bildung und medizinische Versorgung aufgrund von staatlicher Unterfinanzierung und Mangel an Personal mit der Folge von schlechten Abschlüssen und erhöhten Todesraten waren vollumfänglich die staatlichen kanadischen Behörden verantwortlich. Nach umfangreichen Untersuchungen hat die kanadische Regierung 2008 die volle Verantwortung für den kulturellen, ethnischen und sprachlichen Kolonialismus rassistischer Art an den indigenen Schülern übernommen. In einer ersten Marge wurden 78.500 ehemalige indigene Internatsschüler pauschal mit je 28.000 US-Dollar entschädigt, für sexuelle und körperliche Misshandlungen jeweils mit bis zur zehnfachen Summe.5

Anlässlich der apostolischen Reise von Papst Franziskus nach Kanada wird von den Medien der Eindruck vermittelt, dass die katholische Kirche mit ihrer Missionsarbeit die Hauptschuldige an den kolonialistisch ausgerichteten Internatsschulen für Indigene gewesen wäre. Das ist grundfalsch, was auch die historische Analyse zeigt, nach der die katholische Mission grundsätzlich auf das Wohlergehen und Heil der als gleichwertig angesehenen Menschen ausgerichtet war.

Allerdings hatten katholische Orden ihren Anteil an dem fehlgeleiteten Internatsschulsystem für indigene Kinder in Kanada. Kirchliche Institutionen ließen sich in diesem Fall wie auch teilweise bei früheren Missionsprojekten allzu stark in staatlich-kolonialistische Bestrebungen einbinden.

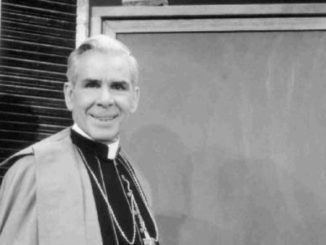

Bild: Wikicommons

1 Vgl. Sublimis Deus v. 2. Juni 1537.

2 Wikipedia: Pastorale Officium von 1637

3 Harrelson, Kevin: Was hat Hegel mit Rassismus zu tun?, FAZ 24.11.2021.

4 Camille Piché OMI: Oblate Ministry among Aboriginal Peoples of Canada, auf der Seite: omiusajpic.org.

5 Wikiwand: Indian Residential Schools Settlement Agreement.