Am 21. Juni 1791 wurde Marie Antoinette zusammen mit ihrer ganzen Familie verhaftet und im Tuilerien-Palast unter Hausarrest gestellt. Im Sommer 1792 wurden sie in den Kerker geworfen und ihr Mann, König Ludwig XVI. (1774–1791/92), im Januar 1793 hingerichtet. Den erst sieben Jahre alten Sohn, Kronprinz Louis Charles, hatte man ihr entzogen. Das Kind wurde von den Revolutionären gefoltert, um ein „Geständnis“ für verleumderische Anklagen gegen die Königin zu erzwingen. Es sollte die Eltern nur kurz überleben. Im Alter von zehn Jahren starb der Dauphin, der von den Monarchisten als Ludwig XVII. gezählt wurde, im Pariser Temple-Gefängnis an den Haftbedingungen.

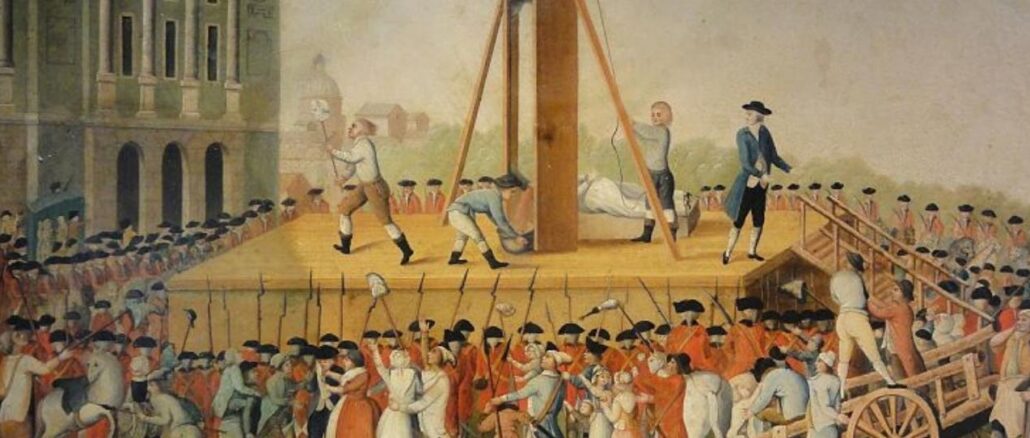

Seine Mutter, die nie Anteil an den Regierungsgeschäften hatte, war zunächst auch in diesem Gefängnis eingesperrt, das die Revolutionäre im einstigen Hochmeistersitz der Tempelritter eingerichtet hatten. Im Sommer 1793 wurde Marie Antoinette in das Conciergerie-Gefängnis verlegt und damit auch von ihrer Tochter getrennt. In einem Farce-Prozeß wurde über sie, die als „Witwe Capet“ angeredet wurde, zu Gericht gesessen. Das Todesurteil stand schon fest. Die handverlesenen Geschworenen fällten es einstimmig. Am 16. Oktober 1793 wurde die Königin guillotiniert.

Wenige Gestalten der Geschichte sind verzerrter im kollektiven Gedächtnis präsent, was das lange Fortwirken bösartiger Propagandamärchen belegt. Marie Antoinette war als österreichische Erzherzogin und Kaisertochter Teilen des französischen Adels verhaßt. Diese Abneigung gegen die Habsburgerin traf sich mit dem revolutionären Geist der Feinde der Monarchie und der alten Ordnung. Von dieser ungewöhnlichen Querfront wurden gegen sie schon vor der Hochzeit mit dem Dauphin von Frankreich, dem Sohn Ludwigs XV., Schmutzkübelkampagnen betrieben, lange vor Ausbruch der Revolution. Daran änderte sich auch nichts, als sie 1774 Königin von Frankreich wurde.

In die Geschichte ging Marie Antoinette als Prototyp des fleischgewordenen lasziven, weltfremden und arroganten Hochmuts von Monarchen und Hochadel ein. Noch heute weiß jedes Kind, daß sie auf die Forderungen des hungernden Volkes nach Brot geantwortet habe: „Dann sollen sie Kuchen essen“. Die Verachtung der Notleidenden schlechthin. Nur: Marie Antoinette hat diesen Satz nie gesagt. Er wurde ihr angedichtet, und das in übler Absicht. Die behauptete Anekdote ist das, was wir heute Fake News nennen, eine Falschmeldung mit weitreichenden und verheerenden Folgen. Dennoch wird sie noch heute frisch fröhlich weiterverbreitet. Sie paßte den Revolutionären zu gut ins Konzept, und deren Geist bestimmt noch heute die Geschichtsschreibung zu den damaligen Ereignissen. Der Sieger schreibt bekanntlich die Geschichte.

Das Kuchenmärchen stammt übrigens von Jean-Jacques Rousseau, einem der wichtigsten Wegbereiter der Revolution. Dieser war allerdings bereits vier Jahre tot, als seine Erzählung 1782 erstmals veröffentlicht wurde. Geschrieben hatte er sie bereits viele Jahre zuvor und auch nie behauptet, daß sie mit der Tochter des römisch-deutschen Kaisers zu tun habe. Marie Antoinette war damals noch ein kleines Kind, das im fernen Wien lebte und noch niemand konnte ahnen, daß sie einmal Königin von Frankreich werden würde. Im Stil von „Es war einmal“ schrieb Rousseau den Satz einer namenlosen „großen Prinzessin“ zu. Für die Revolutionäre war es ein leichtes, das Narrativ sieben Jahre später gegen die Königin zu richten. Nur zu bereitwillig wurde diese „Variation“ von ihren Anhängern verschlungen, die damit noch größere Gärung ins Volk hineintragen konnten.

Wie die Kaisertochter und Königin Marie Antoinette jenseits niedrigen Geschwätzes gestorben ist, sagt jedoch mehr über sie aus. Ihr Henker, Charles-Henri Sanson, führte ein Tagebuch. Zur Hinrichtung der Königin vermerkte er darin, wie sich die Massen der Schaulustigen entlang der Straßen drängelten, die vom Gefängnis zum Schafott führten:

„Als man am Palais Égalité vorüber war, schien sie beunruhigt; sie betrachtete die zahlreichen Hausnummern mit einem Gesichtsausdruck, der mehr als Neugierde verriet. Die Königin hatte vorausgesehen, daß man einem Priester der römischen Kirche nicht gestatten würde, ihr den höchsten Trost der Religion zu spenden; sie war darüber beunruhigt, aber ein nicht vereidigtes Mitglied des Klerus, der Abbé Magnien, der in die Conciergerie eingedrungen war, hatte ihr versprochen, sich am Tage ihrer Marter in ein Haus der Rue Saint-Honoré zu begeben, um auf ihren Kopf diese Absolution in extremis zu erteilen, für die die Kirche all ihre Macht dem schlichtesten ihrer Minister übertragen hat. Die Nummer dieses Hauses war Marie-Antoinette genannt worden und so suchte sie nach ihr; sie fand sie und bei einem Zeichen, das nur sie verstehen konnte, senkte sie den Kopf, als sie den Priester erkannt hatte, verharrte in einer andächtigen Haltung und betete; dann entwich ihrer Brust ein Seufzer der Erleichterung und man sah ein Lächeln auf ihren Lippen.“

Der Klerus war von der Revolutionsregierung zur Unterwerfung unter den Staat gezwungen worden. Er sollte einen Eid auf die Zivilverfassung für den Klerus leisten. Nur so wurde er weiter besoldet. Der Entzug der Lebensgrundlage war nicht das einzige Druckmittel. Wer den Eid nicht leistete, wurde zum „Gefährder der Nation“ erklärt, was soviel meinte wie, daß die Priester, die sich diesem Machtmißbrauch des Staates verweigerten, als Staatsfeinde galten. Papst Pius VI. verurteilte den despotischen Eingriff des Staates. Die Verweigerer, die standhaft blieben, wurden „Refraktäre“ genannt, während die Bischöfe und Priester, die den Eid leisteten, als „vereidigter“ oder „konstitutioneller“ Klerus bekannt wurden. Nur dieser war anerkannt. Refraktäre Priester, die dabei erwischt wurden, wie sie eine heilige Messe zelebrierten, wurden hingerichtet. Abbé Magnien, der der Königin die Absolution in extremis erteilte, war so ein refraktärer Priester.

Konstitutionelle Priester hatte man vor der Abfahrt zur Hinrichtung im Gefängnis zur Königin vorgelassen. Marie Antoinette wies sie jedoch ab, weil sie keinen Beistand von schismatischen Priestern wollte. In ihrem letzten Brief hatte sie geschrieben:

„Ich sterbe in der katholischen, apostolischen und römischen Religion, jener meiner Väter, in jener, in der ich großgezogen wurde und zu der ich mich stets bekannt hatte. Da ich keinerlei spirituellen Beistand zu erwarten habe, da ich nicht weiß, ob es hier noch Priester dieser Religion gibt und der Ort, an dem ich mich befinde, sie verraten würde, wenn sie einmal eintreten sollten, bitte ich Gott aufrichtig um Verzeihung für all meine Vergehen, die ich begangen habe, seit ich existiere […].“

Der Enkel ihres Henkers, der ebenfalls Charles-Henri Sanson hieß, veröffentlichte viele Jahre später die Tagebücher seines Großvaters, der bei der Hinrichtung der Königin von seinem Sohn als Assistenten begleitet wurde. Der Enkel schrieb dazu:

„Niemals, das wiederholte mir mein Vater oft, hat sich Marie Antoinette ihres hohen Ranges würdiger gezeigt. Sie war eine wahrhafte Königin, diese Frau welche, ohne sich zu entfärben oder die Augen niederzuschlagen, die wilden Blicke des souveränen Volkes aushielt; ohne zu zittern das Brüllen des Löwen hörte, dem man sie zur Beute vorwarf; die wie der römische Cäsar sich aufrecht hielt, ohne die Knie zu beugen; für die der elende Karren noch ein Thron war; der es sogar in der Erniedrigung gelang, zu der man sie gebracht hatte, durch die Kraft ihrer Seele die des Mitleids unfähigen Herzen zur Ehrfurcht zu nötigen.“

Der Revolutionsoffizier, der die Hinrichtung befehligte, fuchtelte mit dem Schwert und befahl dem Henker Sanson mehrfach, der Masse den Kopf der hingerichteten Königin zu zeigen. Schließlich trug einer seiner Gehilfen das abgetrennte Haupt wie eine Trophäe einmal um das Schafott. Dabei ertönte der Ruf: „Vive la Republique“, „Es lebe die Republik“.

„Allein, dieser Ausruf beschränkte sich auf die nächste Umgebung des Schafotts“, wie Sansons Enkel vermerkte.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Wikicommons/MiL