Von Antonio Tortillatapa

Fünf Jahrhunderte lang, seit der Entdeckung Amerikas, spielte bis zum Ende des 20. Jahrhunderts „Pachamama“ keine Rolle von Bedeutung im Schrifttum über und aus Südamerika. Woher rührt dann die Rolle, die dieser Figur im Zuge der Amazonassynode zuerkannt wurde?

Die Spurensuche liefert drei Stränge:

1.

In dem großen Kunstbuch L’Art Précolombien (von José Alcina, Série: L’art et les grandes civilisations, Lucien Mazenod, Éditio, Paris 1978), 2,3 kg schwer, mit mehr als tausend Abbildungen, Zeichnungen und Karten, findet sich zum ersten Mal in einem Buch über südamerikanische Kunst das Stichwort Pachamama.

Merkwürdig genug für ein dickes und schwer illustriertes Kunstbuch wurde dazu auf der angegebenen Seite keine Abbildung veröffentlicht, sondern nur ein knapper Text, der eine religiöse Bedeutung kurz angibt und nach dem Artikel eines US-amerikanischen Ethnologen aus dem Jahr 1955 referiert. Zugleich wird angegeben, daß es keine bildlichen Darstellungen von Pachamama gibt.

In den jetzigen Diskussionen und auf den Websites wird das Buch nie genannt.

2.

Interessanter ist das Stichwort Pachamama im Sechsten Band der deutschen Propyläen Weltgeschichte (Weltkulturen/Renaissance in Europa) (1963), konkret im Kapitel Das präkolumbische Amerika von Hermann Trimborn.

Trimborn war ein deutscher Völkerkundler mit besonderem Interesse für Südamerika, später Ordinarius für Völkerkunde an der Universität in Bonn.

Bekannt und bahnbrechend wurde seine Ausgabe mit Übersetzung (Quechua–Deutsch) des Huarochirí-Manuskripts, das in Madrid aufbewahrt wird. Quechua war die Sprache der Inkas, sie wird heute noch in Teilen von Peru und Ecuador gesprochen, nicht in absoluten Zahlen, aber prozentual an der Gesamtbevölkerung heute sogar am meisten in Bolivien sowie mit kleineren und kleinsten Anteilen in den angrenzenden Staaten (Südkolumbien, Nordchile, Nordwestargentinien). Ein gutes Drittel des heutigen Quechua-Wortschatzes stammt aus dem Spanischen.

Der Spanische Bürgerkrieg und der kurz darauf folgende Zweite Weltkrieg machten die Wirkung der wichtigen Arbeit Trimborns fast vollkommen zunichte: Erst 1955 erschien eine kleinere Übersetzung ins Spanische.

In dem Huarochirí-Manuskript wird mehrmals auf Pachamama Bezug genommen.

Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang die Habilitationsarbeit der Schülerin und Nachfolgerin von Trimborn, Sabine Dedenbach-Salazar Sáenz: „Indianische Quechua-Überlieferungen aus der Kolonialzeit zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit“ (500 Seiten stark), wo nicht nur die altsüdamerikanische Götter- und Religionswelt ausführlich beschrieben wird, inklusive des Begriffs „Pacha“ (bildlos und ohne Geschlecht), sondern ausführlich auch die Schwierigkeiten der katholischen Missionare mit der Gedankenwelt der Indianer besprochen werden.

Die Missionare im Amazonasgebiet nannten zum Beispiel die Jungfrau Maria „Sie, die nicht durchbohrt wurde“. Die Jesuiten in Peru nannten die Jungfrau und Gottesmutter kurzerhand „die Frau von Gott“. (Kein Kommentar).

Auffallend in der sehr lebendig geführten Diskussion um den Pachamamakult im Oktober 2019, auch in den Vatikanischen Gärten, ist das totale Schweigen der indianischen Linguisten und Kunsthistoriker.

Von der ethnologischen Schule von Bonn gingen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts viele Impulse aus: auf psychologischem Gebiet, bei der Untersuchung von Trauerritualen und ‑prozessen, teils mit sehr viel Esoterik, und nicht zuletzt wegen der Exotik, der Musik und des landschaftlichen Ambientes, was alles sehr gekonnt und einflußreich vermarktet wurde.

3.

Die letzte Spur ist ebenfalls in Westeuropa lokalisiert:

Anfang der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts gerieten nicht unbedeutende Teile des Klerus in verblendete Konzilsbegeisterung oder/und in kritiklose Sympathie für kommunistische Ideologien, unreflektierten Einsatz für proletarische Bewegungen, Sympathie für bewaffnete Aktionen und in romantische Überhöhung von Guerillakämpfern und sogenannten „Freiheitskämpfern“ und „Befreiungsbewegungen“ (man denke an Che Guevara).

Haupteinsatzgebiet dieser auch exotisch-folkloristisch gefärbten Aktionen war Südamerika. Afrika mit seiner akuten und nicht selten sehr verwirrten Dekolonisierung war nicht interessant, Asien zu kompliziert und Ozeanien zu weit entfernt und zu dünn besiedelt.

Brasilien lag im Zentrum dieser Aktionen: große soziale Unterschiede, einige im Westen gut bekannte Protagonisten (über die faschistische Vergangenheit von Helder Camara wurde völlig hinweggesehen), große natürliche Ressourcen und eine rasch expandierende Ökonomie – und das alles unter einem autoritären militärischen Regime.

Es war das geträumte rote Tuch für alle linkskirchlichen Weltverbesserer aus Westeuropa, besonders für die JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)/KAJ (Katholische Arbeiterjugend) von Kardinal Joseph Cardyn. Aus dem KAJ-Milieu stammt übrigens Erwin Kräutler, später eine berüchtigte Bischofsfigur rund um die Amazonassynode 2019.

Ab 1975 bekamen diese befreiungstheologischen und linkskirchlichen Bestrebungen einen schweren Rückschlag: Die Machtergreifungen durch das Militär in Chile und Argentinien, die von den Vereinigten Staaten mit Wohlwollen begleitete Operation Condor mit Ausschaltung von Protagonisten und Sympathisanten der linken Bewegungen, die Konsolidierung der Militärregime in Brasilien und Bolivien, das Offenbarwerden der systeminhärenten Greueltaten des Kommunismus (Archipel Gulag von Solschenizyn), die Instabilität und die Bürgerkriege in Mittelamerika mit militärischer Unterstützung der USA (in Guatemala mit dem Baptisten Rios Montt und Indianertruppen sowie in Honduras) und der ökonomische Niedergang in Kuba brachen den Impetus der taktisch stümperhaft agierenden linken befreiungstheologischen Bewegungen vor Ort.

Der Zerfall des Sowjetimperiums führte zum Zusammenbruch der meisten linksrevolutionären Bewegungen in Südamerika. Der weltweite Wirtschaftsaufschwung machte die freikirchlichen protestantischen Bewegungen sehr interessant für große Bevölkerungsgruppen.

Sehr viele befreiungstheologische Sympathisanten aus Westeuropa kehrten enttäuscht und frustriert zurück und landeten zu Hause politisch bei den inzwischen gegründeten Grünen.

Gerade in Deutschland, mit seiner Naturromantik und Weltverbesserungsmanie und einer inzwischen tiefen Abneigung von Autorität, entstand eine Verschmelzung beider Tendenzen.

Die Erfindung der „Pachamama“

1985 erschien das Buch von Thomas Jeier „Die Erde ist unsere Mutter“. 1988 erschien der Aufsatz „Mutter Erde“ von Brunhilde Marquardt-Mau im Sammelband „Mittendrin – die Erde hat kein dickes Fell“ (Hg. Markus Schächter im Mann-Verlag, Berlin).

Typisch für die damaligen Grünen und ihre romantische Idealisierung: Es wird über die nordamerikanischen Indianer und ihre alten Religionen gesprochen, und über den Anbau von Mais.

Ein alter Topos, teils in dem feierlichen Gedenken Thanksgivings Day verwirklicht, und schon von Longfellow und Guido Gezelle in dem Song of Hiawadha beschrieben. Marquardt-Mau springt übrigens dann plötzlich zu den Navaho-Indianern weiter, obwohl diese Schafhirten in Wüstenrandgebieten sind und keinen Mais anbauen.

Und es geschieht noch etwas: In Nordrhein-Westfalen, und speziell an den Universitäten Münster und Bonn, entsteht dann die „Pachamama“-Ideologie:

Am Institut für Bodenkunde in Münster wurden die religiösen Ansichten der nordamerikanischen und südamerikanischen Indianer bunt vermischt und der Begriff „Pacha“ (nach Lanczkowski 1989: Zeit, Gegend, Raum, davon abgeleitet auch Boden) plötzlich allgemein auf die Azteken und die Maya ausgebreitet und besonders auf die Völker in den Anden bezogen, und als „Pachamama“ aus der Retorte gezogen.

An der Pazifikküste gab es 400 Jahre früher eine Göttin Mamaquilla, und etwas später eine Göttin Mamapacha, die in der modernistischen Wortmeldungen übrigens nirgends auftauchen.

In der von der Missionszentrale der Franziskaner e. V. herausgegebenen Schrift „Erde – Mutter Erde. Texte und Reflexionen aus Südamerika“ (Schriftenreihe Berichte-Dokumente-Kommentare, Nr. 65, S. 9) erscheint dann 1996 ein „Religiöses Gedicht an die Pachamama“.

Die Illustration zeigt einen Baumstamm mit Blättern und Gräsern, wobei der Text komischerweise die Lamas und die Vicunas (Gebirgstiere) bunt mischt mit „der gewaltigen Kraft des Mallkus in der Pampa“.

Die Sprache ist sehr schwulstig, der deutsche Wortschatz noch von den dreißiger Jahren geprägt („Lebensborn“) , der Inhalt historisch inkohärent: „Pachamama“ wird hier plötzlich mit der Sonne, dem Gestirn von Titi Inti und Viracocha, assoziert und der Mond wird glatt vergessen.

Die Arbeitsstelle Weltbilder Münster erstellte eine erste „Pachamama“/Erdskulptur-Abbildung, knallrot und inspiriert von Goldanhängern aus Kolumbien (Quimbaya, ca. 200–500 n. Chr.) und Bolivien (Tolima-Stil, 500‑1500 n. Chr.), kombiniert mit Halsschmuck aus Ecuador (mit 2 Brüsten, links mit Mond und Sternen, rechts mit einer Sonne). Sehr ansprechende Stücke befanden sich geschickterweise in den großen Museen der USA und Westeuropa und in den Nationalmuseen von Bolivien, Kolumbien und Ecuador.

Diese erste „Pachamama“-Darstellung sah ziemlich grausam aus. Dieses Modell wurde dann auch sofort fallengelassen.

Ab 1995 trat in den USA eine ähnliche Bewegung bei ethnologisch Interessierten auf.

Die „Vermarktung“ der Pachamama

Im Rahmen der Fairtrade-Bewegung, der Internationalisierung der Grünen-Bewegung und mit Unterstützung der freimaurerisch-liberalen Eliten in Südamerika (Ecuador, Argentinien) entstand um die Jahrtausendwende ein modernistischer Pachamama-Hype.

PachaMama wurde der Namen von Rum-Destillaten, von ökologischem Kaffee (Peru), von einem argentinischen Konzern mit Bioprodukten (Quinoa), von Kosmetika und Reformwaren bis hin zu Flüssigkeiten für E‑Zigaretten und Inhalierungsapparaten und von mehreren Restaurants mit Quinoaprodukten.

Emigranten aus Deutschland und der Schweiz spielten und spielen dabei eine große Rolle.

In der Schweiz fanden mehrmals Pachamama-Festivals statt, natürlich vermarktet mit Pachamama-Musik auf CD.

Die bildlichen Darstellungen von Pachamama änderten sich rasch: von indianisch inspirierten Bildern bis zum freundlichen Folklorekitsch einer lieben alten Dame.

Zur Erinnerung: Bei den prä- und parakolumbischen Indianern war Pacha geschlechtslos, unpersönlich und ohne bildliche Darstellung.

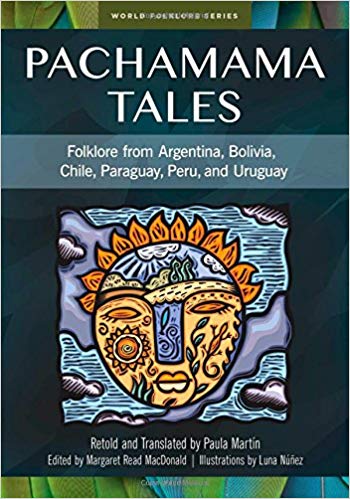

Sehr illustrativ hierzu das Buch Pachamama Tales (2014 ins Englische übersetzt) von Paula Martin und Margaret Read MacDonald. Es vermerkt ausdrücklich, daß es hier die Folklore aus der argentinischen Gegend am Rio de la Plata, aus Uruguay, Bolivien, Paraguay und des Nordens von Chile betrifft.

Peru wird nur am Rande bemüht, trotz der Wichtigkeit von Pachacamac und dem Inka als Herrscher dort.

Uruguay ist übrigens das erste südamerikanische Land, das feststellte, daß es auf seinem Territorium keine Indianer mehr gibt.

Brasilien mit dem Amazonas und Venezuela, Guyana und Suriname mit dem Orinokobecken kommen im Buch Pachamama Tales gar nicht vor.

In Amazonien wird auch kein Quechua gesprochen.

Eindringen heidnischer Zeremonien in die Kirche

Am 17. Januar 2015 fand in Arica (südliches Chile) eine Bischofsweihe statt, wo am Ende ein Schamane mit Rauch, Wasser, Schnaps, Erde und Kräutern eine heidnische Zeremonie für den Inka-Sonnengott Titi Inti durchführte. Weiters wurde „die weibliche Göttin“ Pachamama und der Mallkus bemüht (vgl. das 19 Jahre zuvor bei der Missionszentrale der Franziskaner publizierte „Pachamama-Gebet“).

Diese wirklich heidnische und faktisch apostatische Zeremonie dürfte im Vatikan bekannt sein, war doch der päpstliche Nuntius persönlich anwesend. Zudem gibt es mehrere Videoaufnahmen, die auf Youtube gepostet wurden und viele sehr kräftige Kommentare auslösten.

Nach der mißlungenen Reise von Papst Franziskus nach Chile im Jahr 2018, seinen unmöglichen Aussagen die Mißbrauchsopfer betreffend, der weiterschwelenden Mißbrauchskatastrophe und dem zögerlichen Anpacken des Pädo‑, Ephebo- und Homoproblems (McCarrick et al.) hört man aus dem Vatikan dazu nichts mehr.

Am 30. Oktober 2019 meldete in Deutschland die offizielle katholische Website www.katholisch.de in einem Nachkommentar zur Götzenanbetung von hölzernen „Pachamama“-Statuetten in den Vatikanischen Gärten:

„Im April 2019, in Vorbereitung der sog. Amazonassynode, hatte der italienische Ableger des Päpstlichen Missionswerks Missio ein religiöses Gebet an die Pachamama veröffentlicht.“ (Als Referenzquelle wurde dabei Catholic Culture angegeben).

Die Zitate des „Gebets“ bei katholisch.de ähneln wie zwei Tropfen Wasser dem Gebet der Missionszentrale der Franziskaner von 1996.

In modernen deutschen Kirchenmedien hat man das alles offensichtlich vergessen (oder: vergessen wollen).

Sehr merkwürdig ist der frisch aktualisierte Wikipedia-Artikel über Pachamama: ohne deutlichen Leitfaden, sehr wirr aufgebaut, teils Richtiges über den Begriff Pacha, dann aber blitzschnell zu „Pachamama“ wechselnd. In der Marge wird das Ganze illustriert mit einer infantilen modernen Zeichnung unklarer Provenienz, die deutlich zeigt, wie verwirrt dies alles miteinander verknüpft ist.

Don Nicola Bux hat diesen faktischen Pantheismus sehr scharf kritisiert.

Besonders interessant beim Wikipedia-Eintrag sind die Quellennachweise, die alle aus den letzten Jahren stammen und zu mehr als der Hälfte aus Reaktionen auf den Eingriff von Alexander Tschugguel am 21. Oktober 2019 in Rom bestehen.

Äußerst dürftig.

Fazit

Pachamama hat mit den Religionen der Indianer am Amazonas nichts zu tun.

Pachamama ist ein modernistisches Konstrukt, wirr im spanischsprechenden Südamerika in den letzte Jahrzehnten entstanden, ohne Konnex mit Brasilien und dem Amazonas-Becken (wie schon von brasilianischen Bischöfen festgestellt), zum Teil entstanden in einem Staat ohne Indianer und – Inka hin oder her – frech einfach herumgeschoben, und das 4800 km überbrückend (vom Rio de la Plata nach Kolumbien oder anders ausgedrückt: von den Quechua- und Aymaraindianern zu den Tupi und Xavanten).

Das Kernland der Inka und der Pachacamac-Verehrung wird dabei nicht tangiert.

Es gibt sehr viel Folklore, Bioprodukte (Quinoa) und Kosmetika, Rum und pseudo-exotisches Theater. Die in Rom gezeigten Holzstatuetten stammen übrigens aus dem Norden Perus. Die Darstellung wurde von jungen Künstlern erst vor wenigen Jahren erfunden.

Inzwischen werden auch Plastik- und Steingußmodelle angeboten.

Dieser Pachamamakult ist somit erst vor wenigen Jahren entstanden, intensiv gepuscht, nicht zuletzt mit Unterstützung aus Deutschland, und fälschlicherweise als autochthon und indianisch angepriesen – wofür meist das Wort „indigen“ gebraucht wird.

Das Ganze ist viel schlimmer als eine Häresie.

Hier wurde in modernen kirchlichen Milieus eine neue Religion/ein neuer Kult erfunden rund um eine frisch konstruierte „Göttin“ und dann den weit entfernt wohnenden Amazonasindianern übergestülpt.

Dieser Pachamamakult ist Bauernfängerei in reinster Form und klipp und klar Apostasie. Von diesem Pachamamakult kann es daher auch nichts zu inkulturieren geben.

Er ist von Menschen gemacht, ist etwas völlig Neues und Unchristliches. Er ist mit der Göttlichen Offenbarung in keiner Weise in Einklang zu bringen.

Durch die Teilnahme an der Zeremonie in den Vatikanischen Gärten zog setzte sich Papst Franziskus öffentlich, wissentlich und gewollt dem Verdacht und dem Vorwurf der Apostasie vom christlichen Glauben aus, worauf er bisher nur mit lapidaren Halbsätzen reagierte, mit denen er die Sache abtat.

Das Goldene Kalb bei den Israeliten in der Wüste hatte übrigens viel mehr Qualität.

Nachtrag:

In Querida Amazonia (2020) haben übrigens die Kolibris die Lamas und Vicunas des Pachamamagebets von 1996 abgelöst.

Text: Antonio Tortillatapa

Bild: Arbeitsstelle Weltbilder Münster/Missionszentrum der Franziskaner (Screenshots)

Quellen :

ALCINA J. (1978): L’Art Précolombien (Série: L’art et les grandes civilisations), Lucien Mazenod, Éditio, Paris

DEDENBACH-SALASAZ SÁENZ S. (2003): Indianische Quechua-Überlieferungen aus der Kolonialzeit zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit (Habilitationsschrift)

JEIER, T. (1985): Die Erde ist unsere Mutter, Münster.

KILL L. (1996): Pachamama. Die Erdgöttin in der altandinen Religion, Dissertation, Bonn.

LANCZKOWSKI, G. (1989): Die Religionen der Azteken, Maya und Inka, Darmstadt.

MARQUARDT-MAU, B. (1988): Mutter Erde, in: Schächter, M. (Hrsg.): Mittendrin – die Erde hat kein dickes Fell, Verlag Mann, Berlin, S. 85–95

MARTIN P./READ MACDONALD M. (2014): Pachamama Tales: Folklore from Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Peru, and Uruguay (World Folklore),

Propyläen Weltgeschichte Band 6 (Weltkulturen/Renaissance in Europa) (1963), besonders das Kapitel: Das präkolumbische Amerika von Hermann Trimborn.

TRIMBORN H. (1939): Dämonen und Zauber im Inkareich. Quellen und Forschungen zur Geschichte der Völkerkunde, Leipzig

TRIMBORN H./KELM A. (1967): Götter und Kulte in Huarochiri. Quellenwerke zur alten Geschichte Amerikas aufgezeichnet in den Sprachen der Eingeborenen, Band 8, Verlag Mann, Berlin

MISSIONSZENTRALE DER FRANZISKANER E.V. (Hrsg.) (1996): Erde – Mutter Erde -. Texte und Reflexionen aus Lateinamerika. Schriftenreihe „Berichte – Dokumente- Kommentare“, Nr. 65. Bonn.