Ein Gastkommentar von Hubert Hecker.

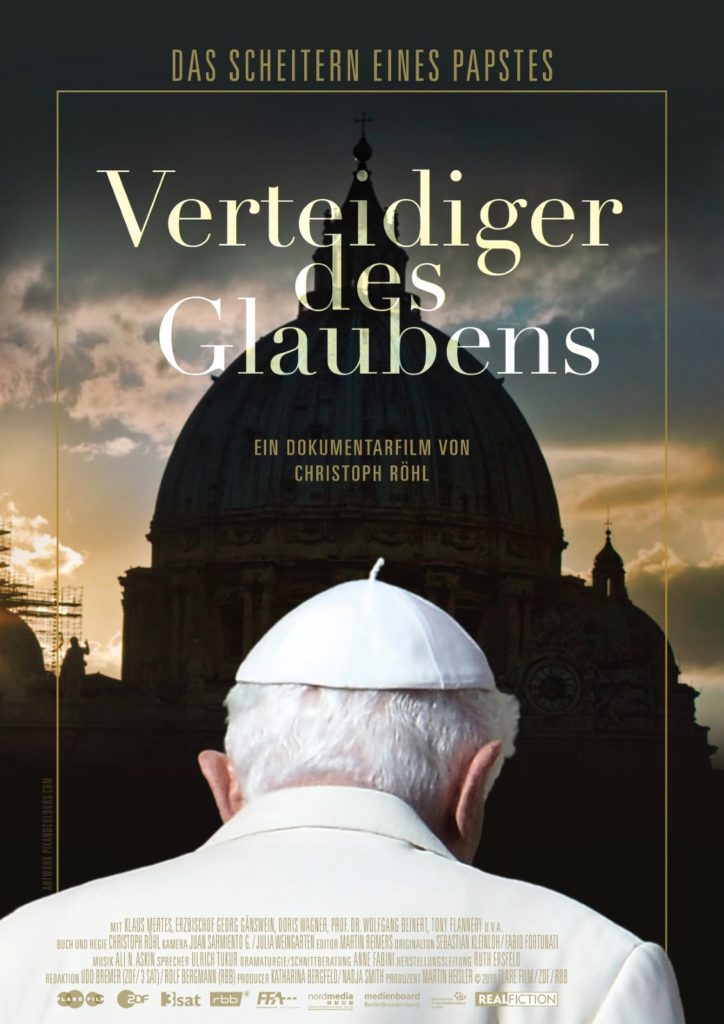

Der deutsch-englische Filmemacher Christoph Röhl ist nach eigenen Angaben ein kirchenferner Atheist. Dieser Hintergrund hätte sich für sein Filmprojekt über die katholische Kirche nicht problematisch auswirken müssen, wenn der Filmautor unvoreingenommen an die Recherche herangegangen wäre. Tatsächlich aber ist sein Film „Verteidiger des Glaubens“, der ab 31. Oktober in einigen Kinos zu sehen ist, ein extrem einseitiger Streifen. Gleich zu Anfang legt sich Röhl mit seinem Vorurteil über die Kirche fest: „Der Katholizismus zielt darauf ab, die Gedanken der Menschen zu kontrollieren.“ Und so versucht er, das Wirken von Papst Benedikt XVI. in den Rahmen eines inquisitorischen Kontrollsystems einzupressen.

Laut Verlagsangaben will Röhl mit seinem Film ein Portrait des inzwischen emeritierten Papstes geliefert haben. In Wirklichkeit stellt der Streifen weder eine Dokumentation des Lebens, Wirkens und vor allem Schreibens von Joseph Ratzinger dar noch enthält er eine Würdigung des Theologieprofessors, Erzbischofs von München, Kurienkardinals und Inhabers des Papstamtes. Das Filmurteil über Benedikt ist geprägt durch eine Ansammlung von negativen Meinungsäußerungen von Papstkritikern. Deren Verriss des Pontifikats von Papst Benedikt schließt sich der Filmrezensent der Frankfurter Allgemeinen in seinem Beitrag vom 1. November grundsätzlich an.

Der Autor Bert Rebhandl unterfüttert das platte Urteil des Filmautors mit theologischen Interpretationen. Sein Ansatz ist die in der Nachkonzilszeit verbreitete Sicht auf das Christentum als Verfallsgeschichte vom biblischen Charisma zur bürokratischen Institution Kirche. In diesem Sinn beginnt der Rezensent seine Filmbesprechung mit der These: Aus der Lehre des „wandercharismatischen Endzeitpropheten“ Jesus sei im Laufe der Jahrhunderte eine „Doktrin inmitten einer Bürokratie“ geworden. Im Zentrum des bürokratischen „Apparates wie der Kurie“ stehe die Congregatio pro doctrina fidei. Dieses kirchliche System hätte so einen wie Kardinal Ratzinger „hervorgebracht“. Der habe sich eben deshalb vorzüglich darin eingerichtet „wie in einer festen Burg“. In einer anderen Systemlogik hätte man ihn „als Apparatschik bezeichnen können“. Vom Apparat-Begriff ist der Zeitungs-Autor so berauscht, dass er ihn sogar auf einen Orden anwendet, den der Legionäre Christi.

Im Film wird Ratzingers theologischer Lebenspfad als Wegschleife vom liberalen Konzilsreformer zu einem konservativem Glaubensbewahrer behauptet. Diese These klingt auch in der Rezension an in dem Satz, Ratzinger sei „schon 1969 vor der Studentenbewegung aus Tübingen ins heimatliche Regensburg geflohen“. Im Rahmen einer Rückzugstheologie spinnt der Rezensent die Feste-Burg-Metapher weiter zu einer „Kirche als Haus voll Glorie“, um schließlich dem Papst das „Konstrukt der triumphierenden Kirche“ als handlungsleitend anzudichten. Dem „Augustinisten Ratzinger“ unterstellt Rebhandl die Vorstellung, dass Rom und die Kurie letztlich „eine Provinz des Gottesstaates hinter den Dingen und Zeiten“ seien.

Der Filmautor kümmerte sich um keines der vielfältigen theologischen Werke Ratzingers. Stattdessen vermeint er, aus dem bayrisch-katholischen Hintergrund der Ratzinger-Familie die Glaubenswelt des Papstes ableiten zu können. Im Deutschlandfunk erklärte er: „Mein Ziel war, den Glauben darzustellen, was dieser Glaube bedeutet. Und das bedeutet halt: Heimat, Familie, nostalgische Erinnerungen an der Kindheit“. Auf diese Weise versucht er den Theologenpapst zu einem oberbayrischen Provinzler zu degradieren. Der FAZ-Redakteur variiert diesen Gedanken mit der These, Ratzingers Kirchen-Triumphalismus sei „wohl auch“ aus seinen „bayrischen Kindheitserinnerungen“ erwachsen. Der Kurienkardinal als Leiter der Glaubenskongregation habe sowohl im Sinne „bayrischer Heimatidyllik“ gehandelt wie auch in „autoritärer Globalisierung“.

Rebhandls Spekulationen weiten sich dann auf Mutmaßungen über Ratzingers inneres Wollen aus. So behauptet er, als Theologe sei er einer von denen gewesen, „die das Zweite Vatikanische Konzil nicht wirklich umsetzen wollten“. Zu seinem Rücktritt als regierender Papst glaubt der Zeitungsmann mit einer Innenschau auf Benedikts Befindlichkeiten zu wissen, dass der Rückzugsgrund „wohl eine Mischung aus Kränkung und Überforderung war“.

Darin scheint sich der Rezensent mit dem Filmautor einig zu sein: Warum soll man sich auf die Fakten in Ratzingers Lebenswerk stützen und seine theologischen Schriften zitieren, wenn so viele interessante Meinungen und Theorien über den Papst im Umlauf sind? Zu den besonders meinungsstarken Äußerungen gehört sicherlich die Schlussbemerkung der Rezension, nach der einen solchen kirchenkritischen Film des Atheisten Röhl „womöglich der Heilige Geist inspiriert“ haben könnte. Dagegen zeigen die Ausführungen Rebhandls, dass von dem Glanz der göttlichen Geistwirkung offenbar wenig auf den klugen Kopf des FAZ-Autors abgestrahlt ist.

Text: Giuseppe Nardi