Ein Gastbeitrag von Hubert Hecker.

Der Dreißigjährige Krieg wurde durch den Prager Fenstersturz 1618 ausgelöst. Aber er hatte eine lange Vorkriegsgeschichte. Einige Historiker setzen die Inkubationszeit des Krieges mit der Gründung des protestantischen Unionsbündnisses von 1608 an. Sie sprechen von einer „Krisendekade“*. Wichtiger sind die zugrundeliegenden Fragen:

Warum wurden die Vorkriegskonflikte zu Stationen auf dem Weg zum großen Krieg? Was waren die wesentlichen Weichenstellungen durch epochale Entscheidungen, die die Mächte der damaligen Zeit langfristig auf den Weg zum Zusammenprall führten? Welche Konstellationen waren für die Entfesselung der Kriegskräfte verantwortlich? Welche Triebkräfte konnten so stark sein, dass sie alle damaligen institutionellen Konfliktregelungen, rechtliche Friedenssicherungen und christliche Friedenspflichten durchbrechen konnten?

Augsburger Reichs- und Religionsfrieden

Die folgenden Überlegungen setzen mit den Verträgen von Passau (1552) sowie den nachfolgenden Beschlüssen vom Augsburger Reichstag zum Reichs- und Konfessionsfrieden von 1555 an. Diese Regelungen beendeten zwar die Kriege zwischen dem Kaiser und den protestantischen Fürsten, legten aber auch den Keim für die späteren Konflikte bis hin zum Ausbruch des 30jährigen Krieges.

Die wichtigsten Vertragspunkte waren:

- Kaiser und Reich sollten nicht mehr Schutzherren und säkulare Vollzugsorgane der Kirche sein. Streitigkeiten zwischen den beiden nunmehr reichsrechtlich anerkannten Konfessionen der Katholiken und Lutheraner sollten in Reichstag und Reichsgerichten ausgehandelt werden. Mit dieser Regelung zur Verrechtlichung von Religionskonflikten wurde der moderne Staat vorbereitet, der als religionsneutrale Institution Religionsfreiheit und ‑frieden gewährleisten kann.

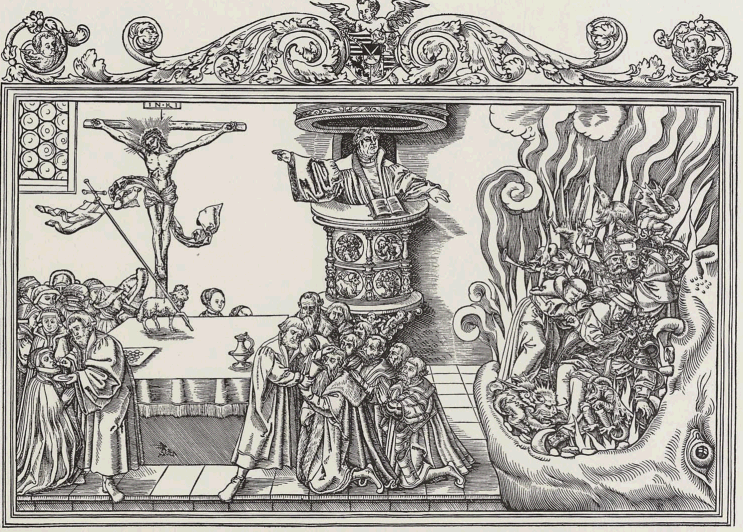

- Doch damals wurde Religionsfreiheit nur auf die Herren und Fürsten beschränkt. Die Kehrseite dieser adligen „libertas“ war die Verwandlung der Fürstenstaaten zu religionspolitischen Zwangsanstalten: Die absolutistischen Fürsten sollten neben der politischen Herrschaft über ihre Untertanen auch deren Glaubenskonfession festlegen können (cujus regio, ejus religio). Diese Zwangskonfessionalisierung war durch Luther vorbereitet worden. Er hatte die weltlichen Obrigkeiten als göttlich legitimiert dargestellt und zugleich die protestantischen Fürsten seiner Zeit als „Notbischöfe“ und damit als geistliche Oberherren eingesetzt.

- Die Augsburger Reichstagsbeschlüsse gingen aber noch weiter, indem sie den adligen Herrschaften ein jus reformandi einräumte. Diese Regelung bedeutete eine Bevorzugung der lutherischen Herren. Damit waren weitere (Zwangs-)Protestantisierungen für die Bewohner herrschaftlicher Gebiete vorgezeichnet. Statt den konfessionellen status quo als Friedenskonstellation festzuschreiben – wie 100 Jahre später im Westfälischen Frieden –, legte man den Samen für neue Konfliktherde.

- Nur bei Fürstbistümern sollte das Recht auf Protestantisierung der Untertanen nicht greifen. Nach der Klausel des geistlichen Vorbehalts im Paragraf 18 des Augsburger Friedensvertrags musste ein konvertierter Bischof Amt und Bistumspfründe abgeben, so dass ein neuer Bischof gewählt werden konnte und damit das Bistum katholisch blieb.

Nach 1555 setzten sich protestantische Fürsten und Herren über die letztere Regelung mehrfach hinweg. Das führte zu Verbitterung auf katholischer Seite und später zu Restitutionsforderungen: Sieben norddeutsche Bistümer, davon die beiden bedeutenden Erzbistümer Bremen und Magdeburg, wurden in den 60er und 70er Jahren des 16. Jahrhunderts von protestantischen Herrschern unrechtmäßig vereinnahmt. Doch erst in den 80er Jahren wehrten sich die Katholiken gegen weitere Protestantisierungen katholischer Bistümer.

Die Truchsessischen Kriege um Köln als Wendepunkt der Vorkriegszeit

1582 machten reformierte Landesherren den Versuch, das Erzbistum Köln in ein protestantisches Herrschaftsgebiet umzuwandeln. Das kurkölnische Fürstbistum hatte für beide Seiten strategische Bedeutung. Wenn diese Säule von katholischer Herrschaft im Nordwesten des Reiches gefallen wäre, hätte das den Bestand der dann isolierten westfälischen Bistümer Paderborn und Münster sowie des Stiftes Essen gefährdet. Die protestantische Übernahme einer weiteren Kurwürde hätte die Reichsspitze zu ihren Gunsten verändert. Genau mit dieser Perspektive drängten die calvinistischen Grafen von Nassau, aus der Wetterau, dem niederrheinischen Moers sowie der Kurfürst von der Pfalz den damals schwankenden Erzbischof Gebhard Truchsess von Waldburg zu Heirat und Übertritt zum reformierten Bekenntnis. Gleichzeitig sollte er seinen Anspruch auf Amt und Bistumsherrschaft widerrechtlich aufrecht erhalten. Den Unterstützern war klar, dass dieses Begehren im offenen Rechtsbruch zum Augsburger Reichsfrieden stand und somit ein casus belli bedeutete. Und so schmiedeten sie eine Allianz, um direkt nach der Konversion des Truchsess das Kölner Kurfürstentum militärisch zu besetzen und damit machtpolitisch für den Protestantismus abzusichern.

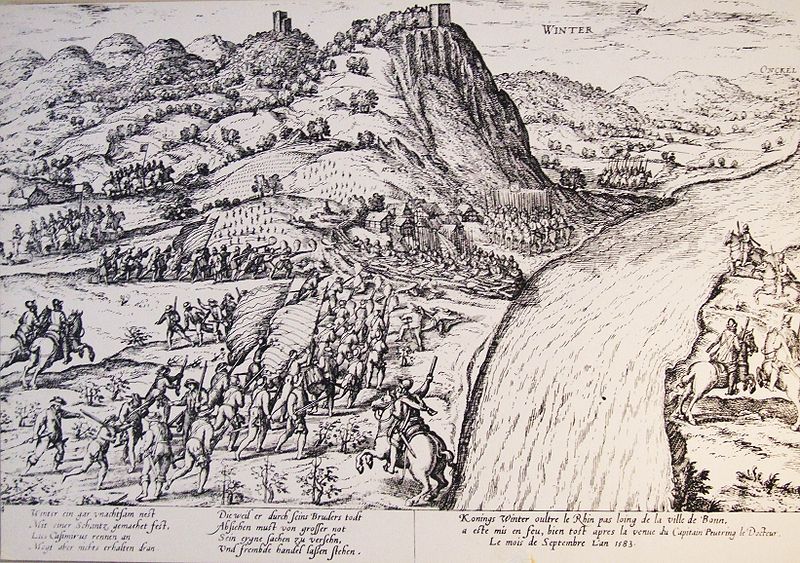

Papst und Kaiser reagierten und setzten Gebhard wegen seiner öffentlich bekannten Konversionspläne als Bischof und Kurfürsten ab. Das Kölner Domkapitel wählte Ernst von Wittelsbach als neuen Erzbischof. Mit dem Bruder des Bayernherzogs bekam die katholische Partei einen mächtigen Verbündeten. Angesichts der protestantischen Militär-Mobilisierung hatte das Domkapitel die spanischen Habsburger in den Niederlanden um Hilfe gebeten. Auf Seiten der Protestanten kämpften neben regionalen Herrschern die reformierten Grafen aus hessischem Gebiet und 7.000 Mann kurpfälzische Truppen. Dazu kamen niederländische Einheiten unter Wilhelm von Oranien, die später die Residenzstadt Bonn eroberten.

Der sogenannte „Truchsessische Krieg“ von 1583 bis 1588 war in Bezug auf die Internationalisierung schon ein Vorspiel zu dem folgenden großen Krieg. Ebenfalls warf die Art des Krieges mit Dutzenden Belagerungen, Plünderungen und Zerstörung von Städten und Ortschaften einen düsteren Schatten voraus. Auch dass der calvinistische Kurfürst aus der Pfalz, der Vormund des späteren Winterkönigs, der entscheidende Kriegstreiber war, sollte ein Vorzeichen für den Beginn des 30jährigen Krieges 1618/19 sein. Nach einigen erfolgreichen Belagerungen und Zerstörungen mussten aber die protestantischen Aggressoren letztendlich aufgeben – unter anderem, weil sie sich zerstritten hatten.

In diesem Konflikt zeigten sich Defizite der deutschen Reichsverfassung:

- Es war nicht geregelt, wer Rechtsbrüchen gegenüber dem Augsburger Religionsfriedensvertrag feststellte und Sanktionen exekutierte. Die schwachen Habsburger Kaiser nach 1560, Maximilian II. und Rudolf II., ließen die widerrechtliche Einverleibung von sieben Bistümern durch protestantische Fürsten geschehen.

- Der militärische Zugriff der reformierten Grafen und des pfälzischen Kurfürsten auf das kurkölnische Fürstbistum war ein Rechtsbruch gegen den „ewigen Landfrieden“, der seit 1500 reichsrechtlich festgelegt war. Eigentlich hätten die Fürsten des Kurrheinische Kreises als einer der zehn Reichsexekutionsbezirke die militärischen Verstöße als Rechtsbruch sanktionieren müssen. Wenn aber – wie in diesem Fall – die beauftragten Herren selbst zu den kriegstreibenden Parteien gehörten, war das Landfriedensrecht zu Makulatur geworden. Es blieb den katholischen Mächten keine andere Wahl, als mit eigenen Mitteln für ihr gutes Recht zu kämpfen. Doch ebendiese erzwungene Selbsthilfe erwies sich als Rückfall hinter das Gesetz zum ewigen Landfrieden in die mittelalterliche Fehderechtsgesellschaft.

Im Straßburger Kapitelstreit erkämpften sich die Protestanten widerrechtlich mit Provokationen und Waffengewalt die rechtsrheinische Hälfte des Bistums. Nach dem Tod des Fürstbischofs 1592 hatte eine protestantische Minderheit des Domkapitels den minderjährigen Fürsten Johann Georg von Brandenburg zum Nachfolger gewählt. Nachdem die Kapitelmehrheit einen katholischen Bischof eingesetzt hatte, kam es nach einem Waffengang zu der oben beschriebenen Teilung des Bistums. In diesem Fall entschied dann doch Kaiser Rudolf II. mit seinem Reichshofrat den Konflikt, indem er 1599 die katholische Einheit des Bistums wieder herstellte. Die Nachfolger Rudolfs werteten das kaiserliche Hofratsgremium immer weiter auf. Im gleichen Maße sank allerdings die Akzeptanz von dessen Rechtsprechung durch die Reichsfürsten.

Protestantische Blockadepolitik gegen vermittelnde Reichsinstitutionen

Dagegen stand das Reichskammergericht als Institution des Reichstages im Ansehen als anerkannte überparteiliche Instanz für Rechtsstreitigkeiten. Das Gericht legte 1598 im sogenannten Vier-Klöster-Streit einen exemplarischen Entscheid vor, der den Protestanten gar nicht gefiel. Reformierte Herrscher in Südwestdeutschland hatten nach 1555 mehrere hundert Abteien und Klöster aufgelöst und in ihre Territorien inkorporiert. Das Gericht entschied nun, dass die Säkularisierung bei vier bestimmten Klöstern ein Verstoß gegen den Augsburger Friedensvertrag gewesen sei und der alte Rechtszustand wieder hergestellt werden müsse. In Erwartung weitere Gerichtsentscheide gegen die übrigen säkularisierten Klostergüter gingen die protestantischen Fürsten unter der Führung von Kurpfalz zum Angriff über. Sie blockierten fortan die Visitationskommission für Urteilsüberprüfungen und damit auch das Reichskammergericht selbst als Revisionsinstanz.

„Am Ende all dieser Auseinandersetzung stand der Kollaps der Reichsverfassung, wie er sich am augenfälligsten im Scheitern des Reichstags von 1608 spiegelte, der ohne Reichstagsbeschluss auseinandertrat und letztlich von der calvinistischen Aktionspartei gesprengt wurde“, so der Historiker Heinz Durchard*. Damit hatten die Protestanten das Herzstück der Reichsverfassung als Vermittlungsinstanz für Konfliktfälle zwischen Kaiser und Reich, katholischen und protestantischen Fürsten lahmgelegt. Aus diesem Wegfall der Rechtsinstitutionen war der fatale Ausweg verführerisch nahegerückt, eigene Ansprüche und Rechtsauffassungen mit Machtauftritten und militärischen Koalitionen entscheiden zu wollen.

Zu dieser protestantischen Blockadehaltung hatten auch die Ereignisse in der Reichsstadt Donauwörth beigetragen. Die mehrheitlich lutherische Stadt wollte nicht dulden, dass die Minderheit von Katholiken bei der Markusprozession von 1606 mit wehenden Kirchenfahnen und Gesang durch die Stadt zu einem nahen Kirchort zog. Das war nach dem Augsburger Friedensvertrag ihr gutes Recht, wurde aber von den Protestanten als Provokation angesehen und mit Prügeln be- und verhindert. Auf eine Klage hin drohte der Reichshofrat mit der Reichsacht, wenn die Stadt die Rechte der Katholiken nicht respektierte. Doch im nächsten Jahr prügelten Protestanten wiederum die Prozessionskatholiken aus der Stadt hinaus. Daraufhin verhängte der Kaiser die Reichsacht über Donauwörth und beauftragte den bayrischen Herzog Maximilian I. mit der Vollstreckung. Der Bayernherzog sandte zunächst eine Verhandlungsdelegation voraus, die aber vom Rat der Stadt nicht einmal empfangen wurde. Da ließ Maximilian mit seiner Streitmacht die Stadt besetzen.

Der Vorgang zeigte erneut die aggressive Unduldsamkeit und rechtswidrige Überheblichkeit von protestantischen Herrschaften, wie sie schon in den vorherigen Aktionen dargestellt wurden. Die katholischen Instanzen reagierten zunächst mit Bedacht und rechtmäßig. Doch dann verletzte der Kaiser selbst das geltende Reichsrecht, nach dem der Vollzug der Reichsacht durch den württembergischen Obristen des schwäbischen Reichskreises hätte vollzogen werden müssen.

Die in jenen Jahren auf Hochtouren laufende protestantische Publizistik bauschte die Ereignisse von Donauwörth reichsweit als Provokation und Aggression von katholischer Seite auf. Bis in heutige Geschichtsbücher haben es die tendenziösen Ansichten gebracht, Lutheranern wäre der Anblick katholischer Kirchenfahnen unzumutbar gewesen, Die Sorge um ihr eigenes Seelenheil hätte sie zu den Übergriffen getrieben.

Auf dem folgenden Reichstag im Januar 1608 sahen sich die protestantischen Stände mit dem Antrag der katholischen Fürsten konfrontiert, bezüglich der säkularisierten Bistümer und Klostergüter den Rechtszustand vom Augsburger Religionsfrieden wieder herzustellen, also zu „restituieren“. Den Antrag werteten sie als Angriff auf ihren (unrechtmäßig erworbenen) Besitzstand. Sie ließen daraufhin den Reichstag platzen, indem als erste die Delegation der Kurpfalz einfach abreiste. Dieser unerhörte Vorgang bestärkte die Scharfmacher, aber auch die besorgten Gemäßigten, dass nur noch ein Krieg aus der verfahrenen Situation heraushelfen könne.

Nach dem Abbruch der institutionalisierten Gespräche begann das Jahrzehnt der Kriegskoalitionen und des Waffenrasselns

Nach der Blockade der letzten Gesprächs‑, Rechtsetzungs- und Vermittlungsinstanz zwischen protestantischen und katholischen Ständen ging das Gesetz des Handelns auf Mächtekoalitionen über, die selbst definierten, was sie für Recht und berechtigt hielten. In diesem Sinne ergriffen sechs süddeutsche Fürsten unter der Führung des pfälzischen Kurfürsten die Initiative und gründeten die „protestantische Union“ als ein Bündnis der „Aktionspartei“. Einige Monate später stießen weitere Herrscher hinzu, mit Brandenburg und Hessen-Kassel auch bedeutende norddeutsche Fürsten, sowie 17 Reichsstädte.

Als Reaktion auf das protestantische Militärbündnis betrieb der bayrische Herzog Maximilian I. den Zusammenschluss der katholischen Stände Süddeutschlands. Der 1609 gegründeten „Liga“ traten später die drei geistlichen Kurfürstentümer bei.

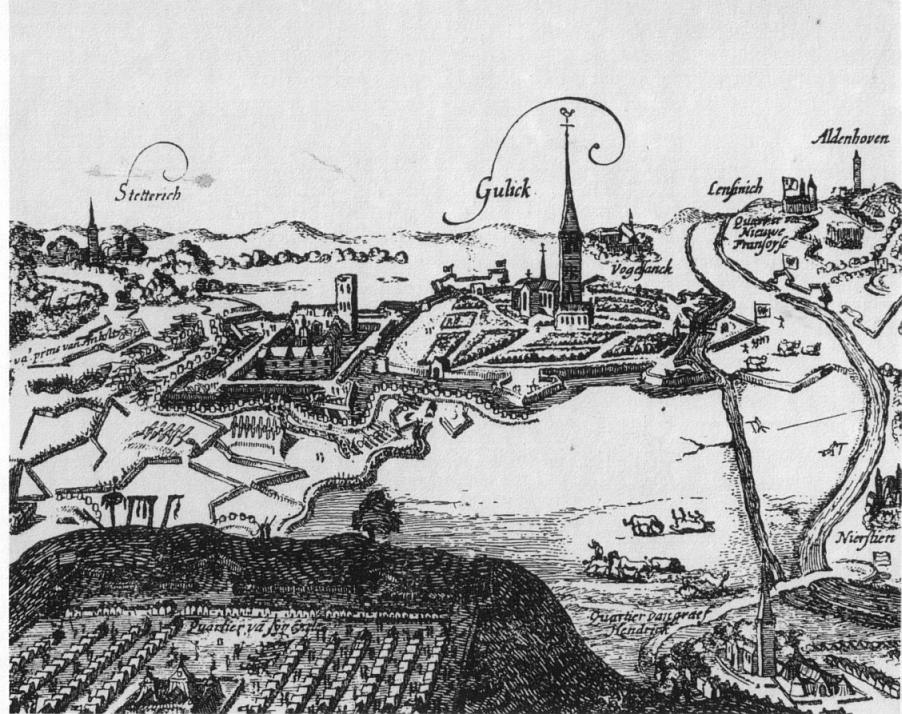

Im Laufe des fünfjährigen Jülich-Klevischen Erbfolgestreits ab 1609 mobilisierten beide Seiten ihre Truppen, die Liga für kaiserliche Ansprüche und später für den katholisch gewordenen erbfolgeberechtigten Pfalzgrafen von Neuburg, die Union für den calvinistisch konvertierten Brandenburgischen Kurfürsten. 1610 schickte die lutherische Union 10.000 Soldaten an den Rhein zur Eroberung von Jülich. Die gleiche Anzahl entsandte der katholische König Heinrich IV. von Frankreich sowie der calvinistische Niederländer Moritz von Oranien. Nach der Eroberung Jülichs wollten die Verbündeten in die spanischen Niederlande einfallen. Die katholischen Mächte, Kaiser, Liga und Spanien begannen eine Gegenmobilisierung. Der drohende große europäische Krieg kam nur deshalb nicht ins Rollen, weil der französische König im Mai 1610 ermordet wurde. Die Königswitwe blies den Angriff auf die spanischen Niederlande ab. Es blieb bei der Eroberung Jülichs.

1614 hatten sich die beiden Erbfolgeberechtigten wieder soweit zerstritten, dass sie ihre Garantiemächte zur militärischen Hilfe riefen. Der spanische General Spinola marschierte mit 20.000 Mann an den Rhein, von den Niederlanden zog ein ebenso großer Heerhaufen auf, dem calvinistischen Brandenburger zu helfen. Es kam nur deshalb nicht zu Schlacht und Krieg, weil damit der spanisch-niederländische Waffenstillstand gefährdet worden wäre. Auch zu diesem Zeitpunkt schrammte man nur knapp an einem großen Krieg vorbei. Eine Einigung kam im Teilungsvertrag von Xanten zustande. Es blieb aber die Logik der Konfliktparteien, letztlich mit Waffengewalt ihre Interessen durchzusetzen. Der Krieg wurde als berechtigte Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln angesehen. Es waren in beiden Fällen gewissermaßen nur äußere Zufälle, die den großen Waffengang verhindert hatten.

Schon im niederrheinischen Erbfolgekrieg zerstritt sich die Union immer mehr. Der Hauptgrund war die aggressive Politik der Kurpfalz, den insbesondere die protestantischen Reichsstädte nicht mittragen wollten. Als dann 1618 der junge Kurfürst Friedrich V. die böhmische Krone anstrebte, sahen sich die meisten Unionsmitglieder als Spielball von großmächtigen Ambitionen gegen Kaiser und Reich missbraucht. Bei dem Unionstreffen im September 1619 votierte die Mehrheit der Mitglieder gegen die Annahme der böhmischen Krone. Damit war die protestantische Union endgültig gespalten, sie löste sich 1621 offiziell auf.

Seit den Truchsessischen Kriegen um das Erzbistum Köln zeigte sich immer deutlicher, dass die Calvinisten als Kriegstreiber im politischen Streit der Konfessionsparteien auftraten. Johannes Burkhardt spricht von der rührigen „calvinistischen Internationalen“ von Genf bis nach Den Haag. Der holländische Calvinismus, der die deutschen reformierten Fürsten mit Ideen, Geld und Söldnern stipendierte, hatte sich zu einem konfessionspolitischem Scharfmacher entwickelt, der neben den Katholiken auch die Lutheraner als Ketzer bekämpfte und selbst Gemäßigte in den eigenen Reihen verfolgte bis zur Hinrichtungen. Analog hatte sich in der Kurpfalz eine radikale „Aktionspartei“ von fundamentalistischen Hofpredigern und Politikern herausgebildet. Die waren Antreiber für die kurpfälzische Blockadepolitik in den Reichsinstitutionen gewesen. Sie rieten 1619 dem jungen Kurfürsten, die böhmische Krone anzunehmen. Sie waren für die landfremde Radikalität des calvinistischen Bildersturms in der Prager Krönungskirche verantwortlich.

Als Gegenstück zu den Calvinisten macht Burkhardt eine „katholische Internationale“ aus mit dem Zentrum im gegenreformatorischen Rom. Die Päpste Paul V. und Gregor XV., die neu gegründete Glaubenskongregation zur Glaubensverbreitung, die drei deutschen Nuntiaturen sowie der aufstrebende Jesuitenorden seien mit ihrer Rhetorik vom Ketzerkrieg ebenfalls als Scharfmacher für den Ausbruch und später die Fortführung des 30jährigen Kriegs mitverantwortlich gewesen. Zwar sind von den genannten Institutionen markante Sprüche insbesondere gegen den Calvinismus als „von Gott und dem Kaiser verhasste Religion“ überliefert. Aber die These insbesondere der Jesuiten als Kriegstreiber scheint überzogen und eher als Resümee antikatholischer Polemik der Protestanten anzusehen denn in dieser Allgemeinheit historisch belegbar. So waren etwa die Jesuitenmissionen in deutschen Landen angewiesen, bei ihrer Verkündigung keinerlei Polemik oder auch nur Abgrenzung gegen die protestantische Lehre anzuwenden. Dass die Jesuiten das unwissende Volk zum Religionskrieg gegen die Ketzer aufhetzen würden, ist daher als Falschbehauptung der protestantischen Publizistik nachweisbar. Ebenfalls war die (bis heute verbreitete) These unzutreffend, die Jesuiten hätten durchgehendmals katholische Lehre verbreitet, dass man Verträge mit Ketzern nicht zu halten brauchte. Die Regel: pacta sund servanda war erst von der mittelalterlichen Kanonistik entwickelt worden. Wenn auch in jesuitischer Kasuistik eine solche These vereinzelt zu Ausnahmebedingungen diskutiert wurde, so war sie eben nicht allgemeinkirchlich vertreten und erst recht nicht für die politische Handlungsebene relevant.

Die Lutheraner verschärften den Ton im Laufe der Krisendekade ab 1608. Für 1617 rief der sächsische Kurfürst ein Luther-Jubiläumsjahr aus zur Erinnerung an Luthers Thesenanschlag 1517. In einer Flut von Flugblättern, Karikaturen und Spottgedichten ließ man Luthers Antichrist-Polemik gegen Papst und Kirche wiederaufleben. An Selbsterhöhung als einzig wahre, allein seligmachende Glaubensgemeinschaft sowie an Schärfe gegen die antichristliche, teuflische und höllenverfallene Papstkirche übertrafen die Lutheraner den katholischen Bannstrahl der ketzerischen Häresie. Angesichts der Blockaden der institutionellen Kommunikationsebenen wirkten die kirchlich-publizistischen Angriffe auf die päpstliche Kirche und ihre Gliederungen als Anstachelung, die katholischen Fürsten, Bischöfe und Abteien mit allen Machtmitteln zu bekämpfen und zurückzudrängen. Es wurden die martialischsten Lutherzitate herausgekramt, um den eigenen Kriegseifer anzufachen: „Das Wort Gottes ist Krieg, ist Gift, ist Untergang. Dieser Krieg ist unseres Herrgotts, der hat ihn durch seinen göttlich freien Willen erweckt und wird nicht damit aufhören, bis er alle Feinde seines Wortes zuschanden gemacht.“

Literatur

- *Heinz Duchhardt: Der Weg in die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges. Die Krisendekade 1608 – 1618, 2017

- Helmut Neuhold: Der Dreißigjährige Krieg, 3. Auflage 2017

Bilder: Wikimedia Commons