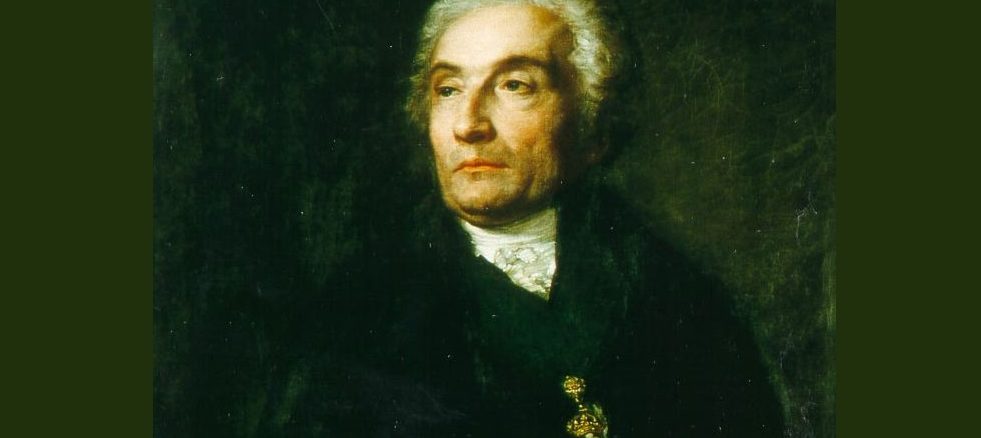

Sein Aphorismus „Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient“ wird gern und oft zitiert, er selbst weckt in Abständen immer neu das Interesse von Essayisten und Wissenschaftlern: Joseph de Maistre. 2010 legte Marc Froidefont 2010 den Band Théologie de Joseph de Maistre vor, erschienen in den prestigeträchtigen Classiques Garnier in Paris. Tatsächlich scheint noch lange nicht alles zu Graf Joseph Marie de Maistre (1753–1821) geschrieben. Der Diplomat im Dienste der Herzöge von Savoyen war der Begründer der sogenannten konterrevolutionären Schule, einer katholischen Schule zur Interpretation der Geschichte und der Politik. Entsprechend wurde er vor allem von den Politikwissenschaften studiert. Obwohl sein politisches Denken letztlich auf einer Geschichtstheologie ruht, ist sein religiöses Denken weniger bekannt.

Freimaurer und Katholik?

Der Soziologe Massimo Introvigne erinnert in einer Besprechung von Froidefonts Buch an einen zentralen strittigen Punkt, der das Studium von de Maistres religiösem Denken verhinderte oder zumindest einbremste. Alle Biographen sind sich darin einig, daß de Maistre von einem starken katholischen Glauben durchdrungen war. Ein Mann des Gebets und integrer Lebensführung war.

Einig sind sie sich allerdings auch, daß de Maistre mehrere Jahre seines Lebens der Freimaurerei angehörte. Seine Logenbesuche enden erst nach der französischen Revolution. Auch danach nahm er während seiner Zeit in St. Petersburg noch gelegentlich an freimaurerischen Versammlungen von Diplomaten teil, die am russischen Zarenhof akkreditiert waren. Die freimaurerischen Schriften de Maistres geben Aufschluß über seine Position. „Zu unrecht“, wie Introvigne betont, wurden sie im 19. Jahrhundert nicht in die vierzehnbändige Gesamtausgabe seiner Werke aufgenommen, allerdings dann im 20. Jahrhundert fast vollständig neu herausgegeben. Sie zeigen, daß der Diplomat die päpstlichen Verurteilungen der Freimaurerei seit der ersten Bulle In eminenti von Papst Klemens XII. (1652–1740) im Jahr 1738 so interpretierte, daß sie sich (nur) gegen Organisationen richteten, die gegen die Kirche konspirierten.

De Maistre teilte diese Verurteilungen der Kirche, betrachtete jedoch die Logen, in denen er verkehrte, als davon nicht betroffen, da sie für die Kirche und die Monarchie handelten. Denn diesen sei die Geheimhaltung, so de Maistre, aufgezwungen worden, aber kein konstituierendes Element ihres Denkens und Handelns. Es sei ihnen zunächst wegen der kulturellen und sozialen Verfolgung durch die gesellschaftlich dominante Aufklärung und dann wegen der brutalen und blutigen Verfolgung durch die französische Revolution aufgezwungen worden. „Von der formalen Frage abgesehen, die nicht unerheblich ist, wonach die Bulle Klemens XII. rechtlich nicht für jene Länder galt, deren Fürsten ihr exequatur nicht erteilten, war de Maistre der Ansicht, daß der Besuch der Logen durch einen substantiellen Aspekt gerechtfertigt war“, so Introvigne.

Träume einer Wiedervereinigung der russischen Orthodoxie mit Rom

In der Tat dachte de Maistre, der aufklärerischen Freimaurerei eine „weiße“, spirituelle Freimaurerei entgegenzusetzen, die überall dort, wo sie von Katholiken getragen wäre, in Ländern wie Rußland im Hochadel die Rückkehr der getrennten Christen nach Rom fördern könnte. Auch nach der französischen Revolution und den enttäuschten Träumen einer Wiedervereinigung der russischen Orthodoxie mit Rom habe de Maistre – laut Introvigne – seine freimaurerischen Projekte nicht als unmoralisches Unterfangen betrachtet, sondern lediglich als gescheiterten Versuch.

„Heute können, ja müssen wir sagen, daß diese Ideen de Maistres zur Freimaurerei falsch waren. Die freimaurerische Methode ist in sich mit dem katholischen Glauben unvereinbar. Das erklärt auch, weshalb die Pläne zur Bildung einer ‚weißen‘ Freimaurerei im Lauf der Geschichte nie geglückt sind“, so Introvigne. Heute falle die Antwort so eindeutig aus, weil das kirchliche Lehramt von der Enzyklika Humanum Genus (1884) von Papst Leo XIII. bis zur Erklärung der Glaubenskongregation zur Freimaurerei von 1983 die freimaurerische Methode genau durchleuchtet und analysiert hat, während de Maistre lediglich Verurteilungen zur Verfügung standen, die zwar eindeutig, aber „in ihrer Begründung noch recht bescheiden“ waren, so Introvigne.

De Maistre durch Patristik, nicht durch Esoterik beeinflußt

Froidefont räumt mit dem freimaurerisch genährten Mythos auf, Teile in de Maistres religiösem Denken seien nicht nur im katholischen Kontext neu gewesen, sondern würden vom Einfluß der Freimaurerei auf ihn herrühren. De Maistre sei vor allem vom heterodoxen Mystiker Louis-Claude de Saint-Martin (1743–1803) beeinflußt worden. Diese These wurde besonders vom bekannten Anthropologen Gilbert Durand vertreten, dessen Buch „Un Comte sous l’acacia: Joseph de Maistre“ (Paris 2009) vom offiziellen Verlag des Großorients von Frankreichs herausgegeben wurde.

Froidefont widerlegt die gewagte Behauptung Durands, der sie mit einem eleganten, aber unbelegten Parkour-Ritt in die Welt setzte und sogar soweit ging, de Maistres Haltung zugunsten des päpstlichen Lehramtes auf die Freimaurerei zurückzuführen. Froidefont kann Punkt für Punkt widerlegen anhand unveröffentlichter Texte und vor allem zahlreicher eigenhändiger Randnotizen, die der savoyische Staatsmann den von ihm gelesenen Büchern, Schriften und Briefen hinzufügte. Der Großteil findet sich nun gesammelt in den Departementsarchiven Hochsavoyens und sind der Wissenschaft zugänglich.

Diese neuerschlossenen und von Froidefont ausgewerteten Quellen belegen, daß der Saint-Martin zugeschriebene Einfluß im Denken de Maistres in Wirklichkeit auf Texte der Patristik und vor allem auf Origenes (185–254) zurückgehen. Aus den Anmerkungen geht ebenso hervor, daß de Maistre, was für seine Zeit völlig unüblich war, die Schriften des Kirchenvaters Augustinus im lateinischen Original las. Er las Augustinus also in der authentischen, glaubenstreuen und damit romtreuen Ausgabe, während im Frankreich des 18. Jahrhunderts die Gedankenwelt des Kirchenvaters nur durch den Filter gallikanischer und jansenistischer Autoren verbreitet war. Der Staatsmann las auch gerne englische Autoren, keineswegs nur katholische. Ihnen verdankte er eine Reihe von Argumenten gegen den Unglauben des 18. Jahrhunderts.

De Maistres Geschichtstheologie gründet auf Schöpfung-Sündenfall-Erlösung

De Maistres großes politisches Thema: Revolution und Gegenrevolution erscheint somit in einer Geschichtstheologie verwurzelt, die auf einer dreiteiligen Anthropologie gründet, deren Elemente lauten:

- Die Schöpfung: De Maistre feiert in Polemik mit den Protestanten und den Jansenisten, aber auch mit Nicolas Malebranche (1638–1715), in dessen Denken er fideistische Gefahren sieht, die Natur des nach dem Ebenbild Gottes und mit Vernunft ausgestatteten erschaffenen Menschen, wobei sein Denken weit weniger pessimistisch ist, als gemeinhin angenommen.

- Der Sündenfall: Eigentlich ein dreifacher Fall, denn de Maistre fügt der Vertreibung aus dem Paradies die Sintflut und den Turmbau zu Babel hinzu. Zwei Momente der Menschheitsgeschichte, in denen die Menschen von Stolz und Überheblichkeit übermannt, durch Eigenverschulden wichtige Teile der ihnen von Gott trotz der Erbsünde belassenen Gnaden und Reichtümer verlieren.

- Die Erlösung: Die Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Dekadenz, die sich bis in unsere Tage, so de Maistre, fortsetzt und zur Revolution wird. Eine jahrhundertelange historische Leugnung Gottes, die sich keineswegs nur auf die französische Revolution beschränkt. Doch in der Zwischenzeit hat Gott mit der das Alte Testament krönenden Erlösung die Möglichkeit angeboten, die Rückkehr zu Gott zu erlangen. So entfaltet de Maistre eine positive Bewertung des Mittelalters und des das Mittelalter beherrschenden Geistes, um gleichzeitig dessen Verfall scharf zu kritisieren, der zu Absolutismus und Aufklärung führte.

Den trotz allem positiven Zug in de Maistres Denken verdeutlicht seine Analyse der Revolution, die er auch als Strafe Gottes wertet, die offenkundig die Möglichkeit zu Reue und Buße in sich trägt. De Maistre betrachtet die Revolution keineswegs als „unumkehrbare“ Entwicklung, sondern ausdrücklich als genaues Gegenteil im Sinne einer „Umkehrbarkeit“ der Entwicklung. Konkret werden die Leiden der Gerechten in de Maistres Denken auf geheimnisvolle Weise zum Vorteil für die gesamte Menschheit. „Wenn man auf einer Seite kostbare Opfer fallen sieht, so kann man allem dawiderstreitenden Anscheine zum Trotz bestimmt darauf rechnen, daß diese Partei den Sieg davontragen wird.“ Auch diese Theorie, präzisiert Froidefont, bezieht der savoyische Denker nicht aus der Esoterik seiner Zeit, sondern aus der katholischen Theologie.

Revolution stets auch Gelegenheit zur Gegenrevolution

Die Revolution ist für de Maistre also immer auch eine Gelegenheit zur Gegenrevolution. Je satanischer die Revolution ist, desto größer sei die Gelegenheit für eine Gegenrevolution, die „englisch und göttlich“ sein könne. Wobei sich der Terminus „angelicus“ natürlich auf die Welt der heiligen Engel bezieht. Wo viel Sünde herrscht, kann die Gnade überreich fließen. Deshalb erwartet de Maistre mit dem Ende der revolutionären Phase, das er keineswegs mit der post-napoleonischen Restauration identifiziert, die er bestenfalls für einen Schatten der wahren Gegenrevolution hält, ein „großes religiöses Ereignis“, ein „göttliches Eingreifen, das den Erfolg der katholischen Religion fördert“. Froidefont interpretiert diesen Aspekt in de Maistres Denken im Gegensatz zu anderen Intepretationen als ganz spezielle Hilfe für die Rückkehr der Orthodoxen, ganz besonders Rußlands, dem er sich verbunden fühlte, und vieler Protestanten zur Einheit mit dem Papst.

Der Papst steht insgesamt im Mittelpunkt von de Maistres Denken. Sein Traktat „Du Pape“ von 1819 übte bekanntermaßen einen wichtigen Einfluß auf das Erste Vatikanische Konzil und die Verkündigung des Unfehlbarkeitsdogmas aus. Die Gegenrevolution besteht für de Maistre nicht nur darin, dem Papst und den feierlichsten Teilen seines Lehramts, den Dogmen zu folgen, sondern sich von ihm auch in den Grundfragen des sozialen und politischen Lebens und zum höheren Wohl der Völker und Staaten führen zu lassen.

Der Soziologe Massimo Introvigne sieht darin „in gewisser Weise prophetische Worte“, weil sie zu einem Zeitpunkt geschrieben wurden, in denen das päpstliche Lehramt noch keine systematische Soziallehre entfaltet hatte. In der „Wiederrichtung des päpstlichen Thrones“ sieht de Maistre im letzten Abschnitt seines Lebens und Schaffens „die Hoffnung Europas“.

Text: BQ/Giuseppe Nardi

Bild: wikicommons