von Roberto de Mattei

Die Krise, die die Kirche heute erlebt, ist in ihrer Ausprägung sicherlich beispiellos, aber sie ist weder die erste noch wird sie die letzte in ihrer Geschichte sein. Man denke zum Beispiel an den Angriff auf das Papsttum in den Jahren der Französischen Revolution.

Im Jahr 1799 wurde die Stadt Rom von der Jakobiner-Armee des Generals Bonaparte besetzt. Papst Pius VI. wurde als Gefangener in die Stadt Valence gebracht, wo er am 29. August erschöpft von seinen Leiden starb. Das Rathaus von Valence teilte dem Direktorium den Tod von Pius VI. mit und fügte hinzu, daß „der letzte Papst“ der Geschichte dort beigesetzt worden sei. Zehn Jahre später, 1809, wurde der Nachfolger von Pius VI., Pius VII., alt und gebrechlich, ebenfalls verhaftet und nach zwei Jahren Haft in Savona nach Fontainebleau gebracht, wo er bis zum Sturz Napoleons gefangengehalten wurde. Nie zuvor war das Papsttum vor der Welt so schwach erschienen. Doch zehn Jahre später, 1819, war Napoleon von der Bildfläche verschwunden, und Pius VII. saß wieder auf dem päpstlichen Thron und wurde von den Herrschern Europas als oberste moralische Autorität anerkannt. In jenem Jahr 1819 wurde in Lyon Du Pape veröffentlicht, das Meisterwerk des Grafen Joseph de Maistre (1753–1821), ein Werk, das Hunderte von Nachdrucken erlebte und das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit vorwegnahm, das später vom Ersten Vatikanischen Konzil definiert wurde.

Joseph de Maistre ist ein großer Verteidiger des Papsttums, aber es wäre falsch, ihn zum Apologeten eines despotischen oder diktatorischen Papstes zu machen. Heute gibt es einige Traditionalisten, die den Mißbrauch der kirchlichen Macht auf die kompromißlosen Katholiken des 19. Jahrhunderts schieben. Die Ultramontanen und Konterrevolutionäre hätten dem Papst zu viel Macht zugestanden und sich für das Dogma der Unfehlbarkeit begeistert. Im Gegenzug sei aus dieser irrigen Überzeugung die Sympathie für jene gallikanischen Katholiken erwachsen, die die Unfehlbarkeit und den universalen Primat des Papstes leugneten, und für jene liberalen oder semiliberalen Katholiken, die das Dogma der Unfehlbarkeit zwar nicht grundsätzlich leugneten, aber seine Definition für unangemessen hielten. Zu ihnen gehörte der Erzbischof von Perugia, Monsignore Gioacchino Pecci, der später unter dem Namen Leo XIII. zum Papst gewählt wurde. Er war der erste moderne Papst, der zentralistisch regierte und die politische und pastorale Entscheidung für ein Ralliement mit der Dritten Französischen Republik als nahezu unfehlbar durchsetzte.

Das von Pius IX. verkündete Unfehlbarkeitsdogma definiert genau die Grenzen dieses außergewöhnlichen Charismas, das keine Religion außerhalb der katholischen Kirche besitzt. Der Papst kann in der Kirche nicht tun, was er will, denn die Quelle seiner Macht ist nicht sein Wille. Die Aufgabe des Papstes ist es, durch sein Lehramt die Tradition der Kirche weiterzugeben und zu verteidigen. Neben dem außerordentlichen Lehramt des Papstes, das seinen Ursprung in den Ex-Cathedra-Entscheidungen hat, gibt es eine unfehlbare Lehre, die sich aus der Übereinstimmung des ordentlichen Lehramtes aller Päpste mit der Apostolischen Überlieferung ergibt. Nur durch den Glauben an die Kirche und ihre ungebrochene Tradition kann der Papst seine Brüder im Glauben bestärken. Die Kirche ist nicht unfehlbar, weil sie Autorität ausübt, sondern weil sie eine Lehre weitergibt.

Die Worte, die dem seligen Pius IX. zugeschrieben werden: „Die Tradition bin ich“, lösen manchmal ein Ärgernis aus. Diese Worte müssen jedoch in ihrer richtigen Bedeutung verstanden werden. Was der Papst meint, ist nicht, daß seine Person die Quelle der Tradition ist, sondern daß es keine Tradition außerhalb seiner Person gibt, so wie es auch kein Sola Scriptura unabhängig vom Lehramt der Kirche gibt. Die Kirche gründet sich auf die Tradition, aber sie kommt nicht ohne den Papst aus, dessen Autorität weder auf ein ökumenisches Konzil noch auf einen nationalen Episkopat oder eine ständige Synode übertragen werden kann.

Es gibt einen Satz von Joseph de Maistre in seinem Lettre à une dame russe sur la nature et les effets du schisme, der ebenso erstaunlich sein mag wie der von Pius IX: „Wenn es erlaubt wäre, unter den Dingen göttlicher Einsetzung Bedeutungsgrade festzulegen, würde ich die Hierarchie vor das Dogma stellen, so unerläßlich ist sie für die Aufrechterhaltung des Glaubens“.1

Dieser Satz bringt das Hauptproblem der regula fidei in der Kirche auf den Punkt. Pater John Perrone (1794–1876), der Begründer der theologischen Römischen Schule, entwickelt dieses Thema in den drei Bänden seines Werkes Der Protestantismus und die Glaubensregel. Die beiden Quellen der Offenbarung sind die Tradition und die Heilige Schrift. Die erste ist göttlich assistiert, die zweite göttlich inspiriert. „Schrift und Tradition befruchten sich gegenseitig, illustrieren sich, verstärken sich gegenseitig und vervollständigen den immer gleichen und identischen Bestand der göttlichen Offenbarung“.2

Damit aber dieses Glaubensgut bis zum Ende der Zeiten immer ein und dasselbe bleibt, hat Christus es einer Autorität anvertraut, die immer lebendig ist und spricht: der Autorität der Kirche, die aus der Gesamtheit der Bischöfe besteht, die mit dem sichtbaren Haupt der Kirche, dem Papst, vereint sind, dem Christus die volle Macht über die Gesamtkirche übertragen hat.

Die Heilige Schrift und die Überlieferung bilden die fernen, von Anfang geltenden Normen unseres Glaubens, aber die nahe regula fidei wird durch die lehrende und urteilende Autorität der Kirche repräsentiert, die im Papst ihre Spitze hat. In diesem Sinn steht die Hierarchie vor dem Dogma. Aber selbst wenn wir dem Dogma den Vorrang vor der Hierarchie einräumen wollten, sollten wir bedenken, daß von allen Dogmen gerade das Dogma der unfehlbaren Autorität der Kirche dasjenige ist, das in gewissem Sinne alle anderen untermauert. Die Kirche genießt das Charisma der Unfehlbarkeit, auch wenn sie es nur sporadisch und auf außergewöhnliche Weise ausübt. Aber die Kirche ist immer unfehlbar, und das nicht erst seit 1870, sondern seit unser Herr seinem Stellvertreter auf Erden, dem heiligen Petrus, die Vollmacht übertragen hat, seine Brüder im Glauben zu bestärken.

Die apostolische Sukzession, auf die sich die Autorität der Kirche gründet, ist ein grundlegendes Element ihrer göttlichen Verfassung. Das Konzil von Trient hat in seiner Definition der Wahrheit und der Regeln des katholischen Glaubens festgestellt, daß diese „in den geschriebenen Büchern und ungeschriebenen Überlieferungen enthalten sind, die von den Aposteln aus dem Munde Christi selbst oder von den Aposteln selbst unter der Eingebung des Heiligen Geistes gesammelt und wie von Hand zu Hand weitergegeben worden sind“ (Denz‑H, Nr. 1501). „Wahr ist nur die Tradition, die sich auf die apostolische Tradition stützt“, bekräftigt die zeitgenössische römische Theologie mit Msgr. Brunero Gherardini (1925–2017).3 Das bedeutet, daß der Papst als Nachfolger des Petrus, des Apostelfürsten, der Garant schlechthin für die Überlieferung der Kirche ist. Es bedeutet aber auch, daß der Gegenstand des Glaubens unter keinen Umständen über das hinausgehen darf, was uns durch das Zeugnis der Apostel gegeben ist.

Sola Scriptura und Sola Traditio

Die Protestanten haben die Autorität der Kirche im Namen der „Sola Scriptura“ geleugnet. Dieser Irrtum führt von Luther zum Sozinianismus, der Religion der modernen Relativisten. Aber die Autorität der Kirche kann auch im Namen von „Sola Traditio“ geleugnet werden, wie es die Orthodoxen tun und wie einige Traditionalisten Gefahr laufen, es zu tun. Die Trennung der Tradition von der Autorität der Kirche führt in diesem Fall zur Autokephalie, dem Zustand derer, die ohne eine sichtbare und unfehlbare Autorität sind, auf die sie sich berufen können.

Was die protestantischen Verfechter der Sola Scriptura und die griechisch-orthodoxen Verfechter der Sola Traditio gemeinsam haben, ist die Ablehnung der Unfehlbarkeit des Papstes und seines universalen Primats: die Ablehnung des römischen Stuhls. Aus diesem Grund gibt es laut Joseph de Maistre keinen radikalen Unterschied zwischen dem östlichen Schisma und dem westlichen Protestantismus.

„Es ist eine grundlegende Wahrheit in allen religiösen Angelegenheiten, daß jede Kirche, die nicht katholisch ist, protestantisch ist. Vergeblich hat man versucht, zwischen schismatischen und häretischen Kirchen zu unterscheiden. Ich weiß sehr wohl, was gemeint ist, aber letztlich besteht der Unterschied nur in Worten, und jeder Christ, der die Kommunion des Heiligen Vaters verweigert, ist ein Protestant oder wird es bald sein. Was ist ein Protestant? Er ist ein Mann, der protestiert; und was macht es schon, ob er gegen ein oder mehrere Dogmen, gegen dieses oder jenes protestiert? Er mag mehr oder weniger protestantisch sein, aber er protestiert.“ 4

„Sobald das Band der Einheit zerrissen ist, gibt es kein gemeinsames Gericht mehr und damit auch keine unveränderliche Glaubensregel. Alles wird auf das partikulare Urteil und die zivile Oberhoheit reduziert, die das Wesen des Protestantismus ausmachen.“ 5

In der katholischen Kirche wird die Authentizität der Tradition durch die Unfehlbarkeit des Lehramtes garantiert. Ohne Unfehlbarkeit gäbe es keine Garantie, daß das, was die Kirche lehrt, wahr ist. Das Verständnis des Wortes Gottes würde der kritischen Untersuchung einzelner überlassen und dem Relativismus wären Tür und Tor geöffnet, wie es bei Luther und seinen Anhängern der Fall war. Die protestantische Revolution, die die Autorität des Papstes leugnete, verurteilte sich selbst zu ständigen Schwankungen in einem Wirbelwind des lehrmäßigen Werdens. Aber im Osten hat sich die orthodoxe Kirche, die im Namen der Sola Traditio allein die ersten sieben Konzilien der Kirche anerkannt hat, nach dem Schisma von 1054 zu einer sterilen Unbeweglichkeit verdammt.

Diejenigen, die von der Orthodoxie fasziniert sind, sollten sich an die Worte von Joseph de Maistre erinnern:

„Alle diese Kirchen, die zu Beginn des 12. Jahrhunderts vom Heiligen Stuhl getrennt wurden, können mit gefrorenen Leichen verglichen werden, deren Formen vor der Kälte bewahrt wurden.“ 6

Ein Theologe der Assumptionisten, Pater Martin Jugie (1878–1954), entwickelte dieses Thema in einem 1923 veröffentlichten Buch über Joseph de Maistre et l’Eglise greco-russe, dessen Lektüre ich empfehle.

„Für viele Jahrhunderte war der Osten daran gewöhnt, die geoffenbarte Lehre als einen Schatz zu betrachten, den es zu bewahren, und nicht als einen Schatz, den es zu heben gilt; als eine Reihe unveränderlicher Formeln, und nicht als eine lebendige und unendlich reiche Wahrheit, die der Geist des Gläubigen immer besser zu verstehen und sich anzueignen sucht.“ 7

Die Kirche wurde von Christus nicht als eine Institution gegründet, die bereits starr und unwiderruflich konstituiert ist, sondern als ein lebendiger Organismus, der sich – wie der Leib, der das Bild der Kirche ist – entwickeln sollte. Diese Entwicklung der Kirche, ihr Wachstum in der Geschichte, vollzog sich durch Widersprüche und Kämpfe, vor allem gegen die großen Irrlehren, die sie von innen heraus angriffen.

„Wenn wir die Prüfungen bedenken, die die römische Kirche durch die Angriffe der Häresie und die Vermischung barbarischer Völker in ihrem Schoß durchgemacht hat“, fügt Maistre hinzu, „verharren wir in Ehrfurcht, denn wir sehen, daß inmitten dieser schrecklichen Umwälzungen alle ihre Titel intakt sind und auf die Apostel zurückgehen. Wenn die Kirche einige Dinge in ihren äußeren Formen verändert hat, ist das ein Beweis dafür, daß sie lebt, denn alles, was im Universum lebt, verändert sich je nach den Umständen in allem, was nicht mit dem Wesentlichen zu tun hat. Gott, der dieses für sich selbst vorbehalten hat, hat der Zeit die Formen gegeben, um es nach bestimmten Regeln zu ordnen. Die Veränderung, von der ich spreche, ist sogar das unabdingbare Zeichen des Lebens, denn absolute Unbeweglichkeit gehört nur zum Tod.“ 8

Das Erste Vatikanische Konzil erklärt, indem es Vinzenz von Lerins zitiert, daß das Verständnis der Glaubenswahrheiten mit der Abfolge der Zeitalter und Jahrhunderte an Intelligenz, Wissenschaft und Weisheit wachsen und fortschreiten muß, wenn auch nur „in demselben Dogma, demselben Sinn und demselben Satz“ (Commonitorium, Kap. 23, 3). Ein Fortschritt im Glauben bedeutet keine Veränderung des Glaubens. Die Verurteilung der Veränderung des Glaubens bedeutet jedoch nicht die Ablehnung jeder organischen Entwicklung des Dogmas, die durch das Lehramt der Kirche unter dem Einfluß des Heiligen Geistes vollzogen wird und durch das Charisma der Unfehlbarkeit garantiert ist. Aber wenn die Kirche unfehlbar ist, muß es ein Subjekt geben, das dieses Charisma ausübt. Dieses Subjekt ist der Papst, und es kann niemand anderes sein als er. Im Glauben an die Unfehlbarkeit des Papstes liegen die Wurzeln des Glaubens an die Unfehlbarkeit der gesamten Kirche.9

Die Konstitution Pastor Aeternus des Ersten Vatikanischen Konzils legt die Bedingungen der päpstlichen Unfehlbarkeit klar fest. Die Unfehlbarkeit des Papstes bedeutet keineswegs, daß er eine unbegrenzte und willkürliche Macht in Fragen der Regierung und des Lehramtes genießt: Das Dogma der Unfehlbarkeit definiert zwar ein höchstes Privileg, setzt aber genaue Grenzen und läßt die Möglichkeit von Untreue, Irrtum und Verrat zu.

Für einen Vertreter der Papolatrie oder „Hyperpapalisten“ ist der Papst nicht der Stellvertreter Christi auf Erden, dessen Aufgabe es ist, die Lehre, die er empfangen hat, unverfälscht und rein weiterzugeben, sondern ein Nachfolger Christi, der die Lehre seiner Vorgänger vervollkommnet und an die veränderten Zeiten anpaßt. Die Lehre des Evangeliums befindet sich in ständiger Entwicklung, weil sie mit dem Lehramt des amtierenden Papstes deckungsgleich ist. An die Stelle des immerwährenden Lehramtes tritt das „lebendige“ Lehramt, das sich in der pastoralen Lehre ausdrückt, die sich jeden Tag verändert und ihre regula fidei im Subjekt der Autorität und nicht im Objekt der übermittelten Wahrheit hat.

Es bedarf keiner theologischen Wissenschaft, um zu verstehen, daß in dem unglücklichen Fall eines – echten oder scheinbaren – Gegensatzes zwischen dem „lebendigen Lehramt“ und der Tradition der Vorrang der Tradition aus einem einfachen Grund gegeben sein muß: Die Tradition, die das „lebendige“ Lehramt in seiner Universalität und Kontinuität ist, ist an sich unfehlbar, während das so genannte „lebendige“ Lehramt, verstanden als die gegenwärtige Verkündigung der kirchlichen Hierarchie, dies nur unter bestimmten Bedingungen ist.10

In der Kirche ist nämlich die letzte „Glaubensregel“ in Zeiten der Glaubensabweichung nicht das zeitgenössische, lebendige Lehramt, das in seinem Wesen nicht bestimmend ist, sondern die Tradition, die zusammen mit der Heiligen Schrift eine der beiden Quellen des Wortes Gottes darstellt.

Was geschieht, wenn diejenigen, die die Kirche leiten, aufhören, die Tradition zu bewahren und weiterzugeben, und statt ihre Brüder im Glauben zu bestärken, Verwirrung in ihren Köpfen stiften und Bitterkeit und Groll in ihren Herzen hervorrufen?

Wenn dies geschieht, ist es an der Zeit, die Liebe zur Kirche und zum Papst zu verstärken. Aber die Antwort auf den Hyper-Papalismus ist weder der Neo-Gallikanismus gewisser Traditionalisten noch die Sola Traditio der griechisch-russischen Schismatiker. Der Mensch der Tradition ist kein Anarcho-Traditionalist, sondern ein Katholik, der mit Joseph de Maistre wiederholt:

„O heilige Kirche von Rom, solange mir das Wort erhalten bleibt, werde ich es benutzen, um dich zu feiern. Ich grüße dich, unsterbliche Mutter der Wissenschaft und der Heiligkeit! Ave, magna parens.“ 11

Und über Rom:

„Inmitten aller erdenklichen Erschütterungen hat Gott stets über dich gewacht, oh ewige Stadt! Alles, was dich zerstören könnte, hat sich gegen dich erhoben, und du hast standgehalten; und so wie du einst das Zentrum des Irrtums warst, bist du nun seit achtzehn Jahrhunderten das Zentrum der Wahrheit.“ 12

Die Liebe zum Papst, zu seinen Vorrechten und Rechten, hat den authentischen katholischen Geist durch zwanzig Jahrhunderte Geschichte hindurch geprägt, denn, wie Plinio Corrêa de Oliveira sagt, „nach der Liebe zu Gott ist dies die höchste Liebe, die uns die Religion lehrt“.13

Allerdings darf man den römischen Primat nicht mit der Person des amtierenden Papstes verwechseln, ebenso wenig wie man das sogenannte lebendige Lehramt mit dem immerwährenden Lehramt, die private und nicht unfehlbare Lehre des Papstes mit der Tradition der Kirche verwechseln darf. Der Fehler liegt, wie der chilenische Gelehrte José Antonio Ureta treffend dargelegt hat, nicht im Ultramontanismus, sondern im Neo-Gallikanismus, den es heute in zwei Varianten gibt: die der deutschen Synodalen und die einiger Neo-Traditionalisten, vor allem aus dem angelsächsischen Raum.

Die einzige Hoffnung für die Zukunft liegt nicht in der Einschränkung des Papsttums, sondern in der Ausübung seiner höchsten Autorität, um die theologischen, moralischen, liturgischen und sozialen Fehler unserer Zeit feierlich und unfehlbar zu verurteilen. Es ist sinnlos, darüber zu diskutieren, wer der nächste Papst sein wird. Es ist wichtig, darüber zu diskutieren, was der nächste Papst tun sollte, und dafür zu beten, daß er es tut.

- Der Text ist ein Teil der Vorlesung zum Thema „Was ist Tradition?“, die Prof. Roberto de Mattei am 15. Juli 2022 an der Université d’été de Renaissance catholique im Château des Termelles in Abilly in Frankreich gehalten hat.

*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017 und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.

Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.

Übersetzung: Giuseppe Nardi

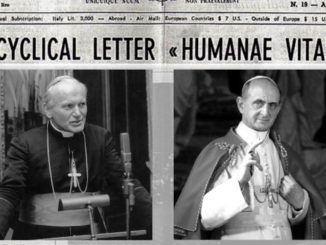

Bild: Corrispondenza Romana

1 Joseph de Maistre, Lettre à une dame russe sur la nature et les effets du schisme et sur l’unité catholique, in: Lettres et opuscules inédits, A. Vaton, Paris 1863, vol. II, S. 267f

2 Il protestantesimo e la regola di fede, Civiltà Cattolica, Rom 1953, Bd. I, S. 15.

3 Quod et tradidi vobis, La Tradizione vita e gioventù della chiesa, Casa Mariana, Frigento 2010, S. 405

4 Du Pape, H. Pélagaud, Lyon-Paris 1878, S. 401

5 ebd., S. 405

6 ebd., S. 406

7 Martin Jugie, Joseph de Maistre et l’Eglise greco-russe, Maison de la bonne presse, Paris 1923, S. 97f

8 Du Pape, S. 410

9 Michael Schmaus, Dogmatica cattolica, Marietti, Casale Monferrato 1963, Bd. III/1, S. 696

10 R. de Mattei, Apologia della Tradizione, Lindau, Turin 2011, S. 146

11 Du Pape, S. 482

12 ebd., S. 483

13 zitiert nach R. de Mattei, Il crociato del secolo XX. Plinio Correa de Oliveira, Piemme, Casale Monferrato 1996, S. 309