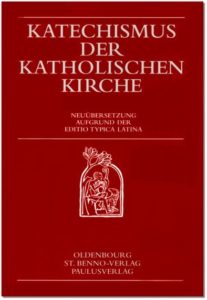

(Rom) Papst Franziskus hat eine Neuformulierung des Katechismus zur Todesstrafe approbiert.

Der bisherige Paragraph Nr. 2267 des Katechismus der Katholischen Kirche von 1992 wurde durch eine Neufassung ersetzt und die Stelle über die Zulässigkeit der Todesstrafe (Nr. 2266) gestrichen. Damit distanziert sich die katholische Kirche von der Todesstrafe. Das Thema war seit der Veröffentlichung des Katechismus der Katholischen Kirche vor 26 Jahren umstritten. Grund dafür waren vor allem die USA, wo in den meisten Bundesstaaten die Todesstrafe noch verhängt werden kann und meist auch exekutiert wird. Im Gegensatz dazu haben alle europäischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg die Todesstrafe abgeschafft.

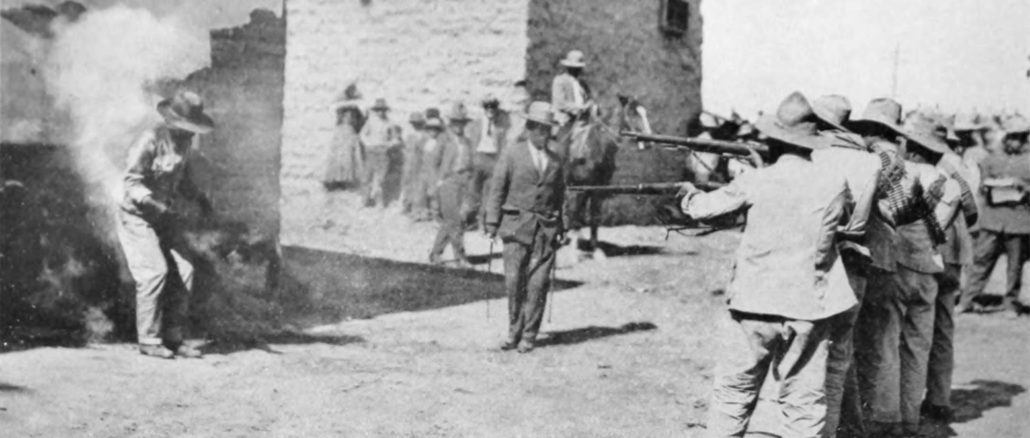

Den Auftakt machte die Schweiz, die erstmals 1874 die Todesstrafe abschaffte. Für politische Delikte durfte sie bereits seit 1848 nicht mehr vollstreckt werden. Bald wieder eingeführt wurde sie endgültig 1942 aus der eidgenössischen Rechtsordnung verbannt. Die letzte Hinrichtung erfolgte 1940.

Es folgten die Bundesrepublik Deutschland und Österreich, denen die alliierten Siegermächte nach dem Krieg die Todesstrafe untersagten. Großbritannien und Frankreich folgten einige Jahrzehnte später. Die letzten Hinrichtungen in Großbritannien fanden 1964, in Frankreich 1977 statt. In Belgien wurde die Todesstrafe nach dem Militärrecht erst 1996 abgeschafft, die letzte Exekution aber bereits 1950 vollzogen. Ähnlich sieht es in zahlreichen anderen europäischen Staaten aus.

In Spanien erfolgten die letzten Hinrichtungen 1974. Darunter befand sich der Deutsche Georg Michael Welzel. Nach gescheiterter „Republikflucht“ aus der DDR wurde der gebürtige Cottbuser von der Bundesrepublik Deutschland freigekauft. Kaum im Westen angekommen, reiste er drei Monate später mit gefälschtem Reisepaß nach Spanien und schoß in Barcelona aus bis heute ungeklärten Gründen auf einen Polizeibeamten der Guardia Civil.

In dem innerkirchlichen Konflikt zwischen der europäischen und der US-amerikanischen Auffassung wurde in den vergangenen Jahren darüber diskutiert, ob ein Mensch durch schwere Verbrechen sein Lebensrecht verwirken könne. Problematisch wurde dabei von allen Seiten die Hinrichtung gesehen, die in irgendeiner Form immer von einem anderen Menschen exekutiert werden muß. Der aber kann dadurch schwere Schuld auf sich laden.

Der Lebensrechtsbewegung wurde von den Abtreibungsbefürwortern häufig entgegengehalten, die ungeborenen Kinder zu schützen, während die katholische Kirche ein ungeklärtes Verhältnis zur Todesstrafe habe, und evangelikale Gruppen die Todesstrafe offen unterstützen.

Die Diskussion um die Todesstrafe ist seit Jahrzehnten Gegenstand eines in den USA hitzig ausgetragenen Kulturkampfes. Dabei geht die Bruchlinie auch durch die katholische Kirche. In diese Kontroverse hat nun Papst Franziskus mit einer klaren Parteinahme eingegriffen.

Die Frage steht damit im Raum, ob die katholische Kirche 2000 Jahre lang in zu dieser Frage Falsches gelehrt hat. In der bisher gültigen Fassung hieß es unter Berufung auf „die überlieferte Lehre der Kirche“, daß die Todesstrafe „nicht“ ausgeschlossen ist.

Seit der Erstveröffentlichung des Katechismus der Katholischen Kirche wurde der betreffende Teil bereits mehrfach geändert.

Die alte und die neue Fassung

1993 lautet die Stelle im Katechismus, und so steht auch heute in deutscher Fassung auf der Internetseite des Heiligen Stuhls:

2266. Der Schutz des Gemeinwohls der Gesellschaft erfordert, daß der Angreifer außerstande gesetzt wird schaden. Aus diesem Grund hat die überlieferte Lehre der Kirche die Rechtmäßigkeit des Rechtes und der Pflicht der gesetzmäßigen öffentlichen Gewalt anerkannt, der Schwere des Verbrechens angemessene Strafen zu verhängen, ohne in schwerwiegendsten Fällen die Todesstrafe auszuschließen. Aus analogen Gründen haben die Verantwortungsträger das Recht, diejenigen, die das Gemeinwesen, für das sie verantwortlich sind, angreifen, mit Waffengewalt abzuwehren.

Die Straft soll in erster Linie die durch das Vergehen herbeigeführte Unordnung wiedergutmachen. Wird sie vom Schuldigen willig angenommen, gilt sie als Sühne. Zudem hat die Strafe die Wirkung, die öffentliche Ordnung und die Sicherheit der Personen zu schützen. Schließlich hat die Strafe auch eine heilende Wirkung: sie soll möglichst dazu beitragen, daß sich der Schuldige bessert [Vgl. Lk 23,40–43.].

2267. Soweit unblutige Mittel hinreichen, um das Leben der Menschen gegen Angreifer zu verteidigen und die öffentliche Ordnung und die Sicherheit der Menschen zu schützen, hat sich die Autorität an diese Mittel zu halten, denn sie entsprechen besser den konkreten Bedingungen des Gemeinwohls und sind der Menschenwürde angemessener.

In der deutschen Ausgabe von 2003 gemäß Editio Typica von 1997 wurde das Thema Todesstrafe von Paragraph 2266 in den Paragraphen 2267 verschoben. Die Formulierung lautete:

2267. Unter der Voraussetzung, daß die Identität und die Verantwortung des Schuldigen mit ganzer Sicherheit feststeht, schließt die überlieferte Lehre der Kirche den Rückgriff auf die Todesstraße nicht aus, wenn diese der einzig gangbare Weg wäre, um das Leben von Menschen wirksam gegen einen ungerechten Angreifer zu verteidigen.

Die heute vom Heiligen Stuhl veröffentlichte Neufassung lautet:

2267. [neu] Lange Zeit wurde der Rückgriff auf die Todesstrafe durch die rechtmäßige Autorität – nach einem ordentlichen Gerichtsverfahren – als eine angemessene Antwort auf die Schwere einiger Verbrechen und als ein annehmbares, wenn auch extremes Mittel zur Wahrung des Gemeinwohls angesehen.

Heute gibt es ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass die Würde der Person auch dann nicht verloren geht, wenn jemand schwerste Verbrechen begangen hat. Hinzu kommt, dass sich ein neues Verständnis vom Sinn der Strafsanktionen durch den Staat verbreitet hat. Schließlich wurden wirksamere Haftsysteme entwickelt, welche die pflichtgemäße Verteidigung der Bürger garantieren, zugleich aber dem Täter nicht endgültig die Möglichkeit der Besserung nehmen.

Deshalb lehrt die Kirche im Licht des Evangeliums, dass „die Todesstrafe unzulässig ist, weil sie gegen die Unantastbarkeit und Würde der Person verstößt“[1] Papst Franziskus, Ansprache zum 25. Jahrestag der Veröffentlichung des Katechismus der Katholischen Kirche, 11. Oktober 2017 (L’Osservatore Romano, 13. Oktober 2017, 5)., und setzt sich mit Entschiedenheit für deren Abschaffung in der ganzen Welt ein.

Die Unzulässigkeit der Todesstrafe wird mit der Unverletzlichkeit der Menschenwürde begründet.

Wie heute bekanntgegeben wurde, war die Neufassung bereits am vergangenen 11. Mai von Papst Franziskus gebilligt worden. Mit der Neuformulierung war die Glaubenskongregation unter der Leitung von Kardinalpräfekt Luis Ladaria SJ beauftragt.

Mit der Neufassung fordert die katholische Kirche nun mit Entschiedenheit die weltweite Ächtung der Todesstrafe. Dazu veröffentlichte Kardinal Ladaria ein Schreiben an alle Bischöfe der Welt.

KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE

Schreiben an die Bischöfe

über die neue Formulierung der Nr. 2267

des Katechismus der Katholischen Kirche

bezüglich der Todesstrafe

1. In der Ansprache zum 25. Jahrestag der Veröffentlichung der Apostolischen Konstitution Fidei depositum, mit der Johannes Paul II. den Katechismus der Katholischen Kirche promulgierte, hat Papst Franziskus dazu aufgerufen, die Lehre über die Todesstrafe neu zu formulieren, um die in jüngster Zeit erfolgte Entwicklung der Lehre zu diesem Thema besser zusammenzufassen.[2]Vgl. Franziskus, Ansprache zum 25. Jahrestag der Veröffentlichung des Katechismus der Katholischen Kirche (11. Oktober 2017): L’Osservatore Romano (13. Oktober 2017), 4. Diese Entwicklung beruht hauptsächlich darauf, dass es in der Kirche ein immer klareres Bewusstsein der Achtung gibt, die jedem menschlichen Leben geschuldet wird. In diesem Sinn stellte Johannes Paul II. fest: «Nicht einmal der Mörder verliert seine Personwürde, und Gott selber leistet dafür Gewähr».[3]Johannes Paul II., Enzyklika Evangelium vitae (25. März 1995), Nr. 9: AAS 87 (1995), 411.

2. In diesem Licht ist die Haltung zur Todesstrafe zu verstehen, die sich in der Lehre der Hirten und im Empfinden des Volkes Gottes immer mehr durchgesetzt hat. Wenn nämlich die politische und soziale Lage früherer Zeiten die Todesstrafe zu einem annehmbaren Mittel für die Wahrung des Gemeinwohls machte, so haben heute die wachsende Einsicht, dass die Menschenwürde auch durch das Begehen schwerster Verbrechen nicht verloren geht, ein vertieftes Verständnis vom Sinn der Strafsanktionen durch den Staat sowie das Vorhandensein von wirksameren Haftsystemen, die den erforderlichen Schutz der Bürger sicherstellen, zu einem neuen Bewusstsein geführt, das die Unzulässigkeit der Todesstrafe anerkennt und deshalb ihre Abschaffung fordert.

3. In dieser Entwicklung ist die Lehre der Enzyklika Evangelium vitae von Johannes Paul II. von großer Bedeutung. Dieser Papst erwähnte unter den Hoffnungszeichen für eine neue Zivilisation des Lebens «die immer weiter verbreitete Abneigung der öffentlichen Meinung gegen die Todesstrafe selbst als Mittel sozialer „Notwehr“, in Anbetracht der Möglichkeiten, über die eine moderne Gesellschaft verfügt, um das Verbrechen wirksam mit Methoden zu unterdrücken, die zwar den Täter unschädlich machen, ihm aber nicht endgültig die Möglichkeit der Besserung nehmen».[4]Ebd., Nr. 27: AAS 87 (1995), 432. Die Lehre von Evangelium vitae wurde in der editio typica des Katechismus der Katholischen Kirche aufgegriffen. Darin ist die Todesstrafe nicht als eine der Schwere des Verbrechens entsprechende Strafe dargestellt, sondern wird nur dann gerechtfertigt, wenn sie «der einzig gangbare Weg wäre, um das Leben von Menschen wirksam gegen einen ungerechten Angreifer zu verteidigen», auch wenn heute «die Fälle, in denen die Beseitigung des Schuldigen absolut notwendig ist, schon sehr selten oder praktisch überhaupt nicht mehr gegeben» sind (Nr. 2267).

4. Johannes Paul II. äußerte sich auch bei anderen Gelegenheiten gegen die Todesstrafe und berief sich dabei auf die Achtung vor der Würde der Person wie auch auf die Mittel der modernen Gesellschaft, um sich vor Verbrechern zu schützen. So brachte er in der Weihnachtsbotschaft 1998 den Wunsch zum Ausdruck, dass «in der Welt der Konsens über dringende und angemessene Maßnahmen erhalten (bleibe) mit dem Ziel , die Todesstrafe abzuschaffen».[5]Johannes Paul II., Botschaft Urbi et Orbi (25. Dezember 1998), Nr. 5: Insegnamenti XXI,2 (1998), 1348. Im darauf folgenden Monat wiederholte er in den Vereinigten Staaten: «Ein Zeichen der Hoffnung ist die zunehmende Einsicht, dass die Würde des menschlichen Lebens niemals in Abrede gestellt werden darf, auch dann nicht, wenn jemand ein Verbrechen begangen hat. Die moderne Gesellschaft hat die Mittel, sich selbst zu schützen, ohne Verbrechern die Möglichkeit der Besserung endgültig zu nehmen. Ich rufe erneut dazu auf, wie ich es kürzlich an Weihnachten getan habe, zu einer Übereinstimmung bezüglich der Abschaffung der Todesstrafe, die grausam und unnötig ist, zu kommen».[6]Ders., Homilie in St. Louis (27. Januar 1999): Insegnamenti XXII,1 (1999), 269; vgl. Homilie in Mexiko (23. Januar 1999): «Dem unnötigen Rückgriff auf die Todesstrafe muss ein Ende gesetzt … Continue reading

5. Der entschiedene Einsatz für die Abschaffung der Todesstrafe ging unter den nachfolgenden Päpsten weiter. Benedikt XVI. machte «die Verantwortlichen der Gesellschaft … auf die Notwendigkeit aufmerksam, alles im Bereich des Möglichen zu tun, um die Abschaffung der Todesstrafe zu erlangen».[7]Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Africae munus (19. November 2011), Nr. 83: AAS 104 (2012), 276. Später brachte er vor einer Gruppe von Gläubigen den Wunsch zum Ausdruck, dass «eure Entscheidungen die politischen und gesetzgeberischen Initiativen fördern, die in einer wachsenden Zahl von Ländern vorangetrieben werden, um die Todesstrafe abzuschaffen und wesentliche Fortschritte zu unterstützen, damit das Strafrecht den Ansprüchen der Menschenwürde der Gefangenen wie auch der wirksamen Erhaltung der öffentlichen Ordnung angeglichen werden».[8]Ders., Generalaudienz (30. November 2011): Insegnamenti VII,2 (2011), 813.

6. Auf derselben Linie bekräftigte Papst Franziskus: «In der heutigen Zeit ist die Todesstrafe unzulässig, so schwer das Verbrechen des Verurteilten auch sein mag».[9]Franziskus, Schreiben an den Präsidenten der Internationalen Kommission gegen die Todesstrafe (20. März 2015): L’Osservatore Romano (20.–21. März 2015), 7. Auf welche Weise die Todesstrafe auch vollzogen wird, immer schließt sie «eine grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung» ein.[10]Ebd. Sie ist auch «wegen der mangelhaften Selektivität des Strafrechtssystems und angesichts der Möglichkeit des Justizirrtums» abzulehnen.[11]Ebd. In diesem Licht rief Papst Franziskus dazu auf, den Abschnitt über die Todesstrafe im Katechismus der Katholischen Kirche neu zu formulieren, um zu betonen, «dass, egal wie schwer das begangene Verbrechen auch war, die Todesstrafe unzulässig ist, weil sie gegen die Unverletzbarkeit und Würde des Menschen verstößt».[12]Franziskus, Ansprache zum 25. Jahrestag der Veröffentlichung des Katechismus der Katholischen Kirche (11. Oktober 2017): L’Osservatore Romano (13. Oktober 2017), 5.

7. Die neue Formulierung der Nr. 2267 des Katechismus der Katholischen Kirche, die Papst Franziskus approbiert hat, liegt auf der Linie des vorausgehenden Lehramts und führt eine konsequente Entwicklung der katholische Lehre weiter.[13]Vgl. Vinzenz von Lérins, Commonitorium, cap. 23: PL 50, 667–669. In Bezug auf die Todesstrafe hat die Päpstliche Bibelkommission bei der Erörterung der spezifischen Ausformungen der Gebote des … Continue reading Der neue Text folgt den Spuren der Lehre von Johannes Paul II. in Evangelium vitae und bekräftigt, dass die Unterdrückung des Lebens eines Verbrechers als Strafe für ein Vergehen unzulässig ist, weil sie gegen die Würde der Person verstößt, eine Würde, die auch dann nicht verloren geht, wenn jemand schwerste Verbrechen begangen hat. Zu diesem Schluss gelangt man auch, wenn man die vom modernen Staat angewandten Strafsanktionen in Betracht zieht, die vor allem auf die Besserung und soziale Wiedereingliederung des Verbrechers abzielen müssen. Schließlich ist die Todesstrafe unter Berücksichtigung der wirksameren Haftsysteme der modernen Gesellschaft nicht notwendig, um das Leben unschuldiger Personen zu schützen. Selbstverständlich bleibt die Pflicht der öffentlichen Autorität bestehen, das Leben der Bürger zu verteidigen, wie das Lehramt immer bestätigt hat und wie der Katechismus der Katholischen Kirche in den Nummern 2265 und 2266 bekräftigt.

8. All das zeigt, dass die neue Formulierung der Nr. 2267 des Katechismus eine authentische Entwicklung der Lehre ausdrückt, die nicht im Widerspruch zu früheren Aussagen des Lehramts steht. Diese Aussagen können nämlich im Licht der vorrangigen Verantwortung der öffentlichen Autorität für die Wahrung des Gemeinwohls in einem sozialen Umfeld verstanden werden, in dem die Strafsanktionen eine andere Bedeutung hatten und in einem Milieu erfolgten, in dem es schwerer war zu garantieren, dass der Verbrecher sein Vergehen nicht mehr wiederholen kann.

9. In der neuen Formulierung wird hinzugefügt, dass das Bewusstsein über die Unzulässigkeit der Todesstrafe «im Licht des Evangeliums»[14]II. Ökumenisches Vatikanisches Konzil, Pastoralkonstitution Gaudium et spes, Nr. 4. gewachsen ist. Das Evangelium trägt nämlich zu einem besseren Verständnis der geschaffenen Ordnung bei, die der Sohn Gottes angenommen, gereinigt und zur Fülle gebracht hat. Es lädt uns auch ein, die Barmherzigkeit und die Geduld des Herrn zu üben, der jedem Zeit schenkt, sich zu bekehren.

10. Die neue Formulierung der Nr. 2267 des Katechismus der Katholischen Kirche möchte, auch durch einen respektvollen Dialog mit den politischen Autoritäten, zu einem entschiedenen Einsatz dafür anspornen, dass eine Mentalität gefördert wird, welche die Würde jedes menschlichen Lebens anerkannt, und die Bedingungen entstehen können, um die Todesstrafe heute abzuschaffen, wo sie noch in Kraft ist.

Papst Franziskus hat in der dem unterzeichneten Sekretär am 28. Juni 2018 gewährten Audienz das vorliegende Schreiben, das von der Ordentlichen Versammlung dieser Kongregation am 13. Juni 2018 beschlossen worden war, gutgeheißen und seine Veröffentlichung angeordnet.

Gegeben zu Rom, am Sitz der Kongregation für die Glaubenslehre, am 1. August 2018, dem Gedenktag des heiligen Alfons Maria von Liguori.

Luis F. Card. Ladaria, S.I.

Präfekt

+ Giacomo Morandi

Titularerzbischof von Cerveteri

Sekretär

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Wikicommons

-

| ↑1 | Papst Franziskus, Ansprache zum 25. Jahrestag der Veröffentlichung des Katechismus der Katholischen Kirche, 11. Oktober 2017 (L’Osservatore Romano, 13. Oktober 2017, 5). |

|---|---|

| ↑2 | Vgl. Franziskus, Ansprache zum 25. Jahrestag der Veröffentlichung des Katechismus der Katholischen Kirche (11. Oktober 2017): L’Osservatore Romano (13. Oktober 2017), 4. |

| ↑3 | Johannes Paul II., Enzyklika Evangelium vitae (25. März 1995), Nr. 9: AAS 87 (1995), 411. |

| ↑4 | Ebd., Nr. 27: AAS 87 (1995), 432. |

| ↑5 | Johannes Paul II., Botschaft Urbi et Orbi (25. Dezember 1998), Nr. 5: Insegnamenti XXI,2 (1998), 1348. |

| ↑6 | Ders., Homilie in St. Louis (27. Januar 1999): Insegnamenti XXII,1 (1999), 269; vgl. Homilie in Mexiko (23. Januar 1999): «Dem unnötigen Rückgriff auf die Todesstrafe muss ein Ende gesetzt werden!»: Insegnamenti XXII,1 (1999), 123. |

| ↑7 | Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Africae munus (19. November 2011), Nr. 83: AAS 104 (2012), 276. |

| ↑8 | Ders., Generalaudienz (30. November 2011): Insegnamenti VII,2 (2011), 813. |

| ↑9 | Franziskus, Schreiben an den Präsidenten der Internationalen Kommission gegen die Todesstrafe (20. März 2015): L’Osservatore Romano (20.–21. März 2015), 7. |

| ↑10, ↑11 | Ebd. |

| ↑12 | Franziskus, Ansprache zum 25. Jahrestag der Veröffentlichung des Katechismus der Katholischen Kirche (11. Oktober 2017): L’Osservatore Romano (13. Oktober 2017), 5. |

| ↑13 | Vgl. Vinzenz von Lérins, Commonitorium, cap. 23: PL 50, 667–669. In Bezug auf die Todesstrafe hat die Päpstliche Bibelkommission bei der Erörterung der spezifischen Ausformungen der Gebote des Dekalogs von einer “Verfeinerung” der moralischen Positionen der Kirche gesprochen: «Im Lauf der Geschichte und mit der Entwicklung der Zivilisation hat die Kirche auch ihre eigene moralische Stellungnahme verfeinert, was die Todesstrafe und den Krieg angeht. Das geschah im Namen der Achtung des menschlichen Lebens, die in ihr lebendig ist auf Grund der unablässigen Meditation der Schrift und die immer mehr zu einem absoluten Wert wird. Was diese anscheinend radikalen Positionen trägt, ist immer derselbe anthropologische Grundbegriff: die fundamentale Würde des Menschen, der als Bild Gottes geschaffen ist» (Bibel und Moral. Biblische Wurzeln des christlichen Handelns, 2008, Nr. 98). |

| ↑14 | II. Ökumenisches Vatikanisches Konzil, Pastoralkonstitution Gaudium et spes, Nr. 4. |