(New York) Meldungen über Drogenkonsum, Abhängigkeit, Sucht und Drogentote beherrschten in den späten 70er und frühen 80er Jahren die Tageszeitungen. 1982 starben in Deutschland (West) 383 Menschen an Drogen. 2016 waren es 1.333. Trotz des massiven Anstiege ist der Eindruck heute fast idyllisch. Ein Drogenproblem scheint es für die Öffentlichkeit kaum zu geben. Dabei spricht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung von einer regelrechten Drogen-Epidemie. Wie das?

Wenn heute im Chronikteil der Medien von Drogen die Rede ist – selten genug –, dann in fernen Ländern oder als rarer, großer Drogenfund durch die Polizei oder im Zusammenhang von Kleindealerszene und Migration. Jenseits der bloßen Statistik sind Drogentote und Drogenabhängige kein wirkliches Thema mehr. Gerade so, als gäbe es sie nicht mehr. Im politischen Teil der Zeitungen und den Feuilletons ist dagegen – wenn schon – die Rede von Drogenliberalisierung, ein Kampfthema nicht nur der Grünen, sondern auch der Radikalliberalen. Sie haben ein Tabu daraus gemacht. Der Drogenkonsument darf nicht mehr thematisiert werden (Stichwort: persönlicher Konsum). Damit ist jede Drogenbekämpfung amputiert.

Drogen für Mainstream salonfähig

Drogen sind für den Mainstream längst salonfähig. Vor allem die sogenannten „weichen“ Drogen. Um deren Akzeptanz zu erhöhen, werden Schattenseiten des Drogenproblems verschwiegen. Auch hier geht Ideologie vor Wirklichkeit. Das zeigte sich jüngst Ende Juni, als der World Report on Drugs 2018 vorgestellt wurde, aber von den großen Medien unbeachtet blieb. Die Welt wird von Drogen überschwemmt wie noch nie, doch die Meinungsmacher schauen weg.

Entkriminalisierung, in den Medienredaktionen bereits geistig vorweggenommen, frisiert die Wahrnehmung und die Polizeistatistik. Das Problem aber bleibt.

Und gerät jemand wirklich außer Rand und Band, gibt es stillschweigend öffentliche Behandlungseinrichtungen, um ihn unsichtbar verschwinden und danach wieder in die Gesellschaft entlassen zu können. So zumindest der trügerische Schein. Die Zahlen zeigen, daß sich die Lage seit den 80er Jahren rapide verschlimmert hat. Die Zahl der Drogenabhängigen (und gemeint sind damit die gerne zur Verschleierung ins Feld geführten Alkohol- und Tabakkonsumenten, deren tatsächliche oder behauptete „Sucht“ von manchen zur Ablenkung vom Problem der Opiate eingesetzt wird) ist größer denn je.

Im Juni 2014 schrieb das Wochenmagazin Focus:

„Deutsche schmuggeln mehr Meth denn je“.

Im Augst 2017 titelte die Mittelbayerische Zeitung:

„Immer mehr Kiffer in Deutschland“.

Im März 2018 meldete das Schweizer Tagblatt:

„St. Galler koksen mehr denn je“.

Und Anfang Juni die österreichische Kronenzeitung:

„Drogen aus dem Darknet überschwemmen Österreich“.

World Drug Report: „Opiat-Epidemie“

Das Phänomen ist flächendeckend gleich. Sporadische Medienberichte scheinen achselzuckend zur Kenntnis genommen zu werden. Die Themenführer und kulturellen Hegemone interessiert das Problem nicht wirklich. Dabei sind die Folgen dieser Drogensucht größer denn je.

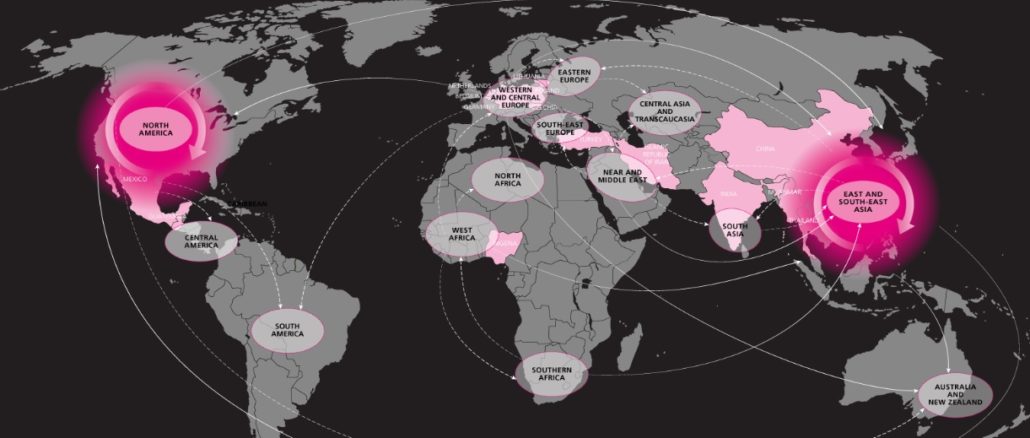

Statistisch gesehen konsumierten 2017 weltweit fünf Prozent der Bevölkerung zumindest einmal eine illegale Droge. Die Zahl der Drogenabhängigen wird mit 275 Millionen angegeben. Die Drogenproduktion ist ein Wachstumsmarkt, der die unglaubliche Menge von 10.000 Tonnen im Jahr überschritten hat. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Aufzeichnungen Anfang des Jahrhunderts. Der World Drug Report 2018 spricht von einer regelrechten „Opiat-Epidemie“. Er wird jährlich vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) herausgegeben, das seinen Sitz in Wien hat.

Aus den UNODC-Angaben ergibt sich ein klares Bild: Die Politik der Drogenbekämpfung und Drogenprävention ist gescheitert. Mehr noch: Vor allem die westlichen Regierungen scheinen den Widerstand aufgegeben zu haben. Ein Phänomen das zeitlich synchron mit dem Aufstieg von Parteien einhergeht, die für eine Drogenliberalisierung und Entkriminalisierung eintreten.

Der Drogenmarkt kennt keine Krise. Der europäische Markt ist „bestens“ beliefert. Die Folgen aber sind prekär. Neuerdings, so der Drogenreport, entdecken die Händler Afrika als zusätzlichen Markt. Der World Drug Report sagt es deutlich:

„Den Regierungen gelingt es nicht, die Produktion unter Kontrolle zu bringen“.

Alarm Fentanyl: Bereits mehr Tote als im Vietnamkrieg

Der jüngste Alarm heißt „Fentanyl“ und überschwemmt die zahlungskräftigeren Kreise der USA. Die Droge forderte seit 2016 rund 60.000 Tote, „mehr als der Vietnamkrieg“, so der World Drug Report.

Die weltweite Zahl der Drogentoten wird vom UNODC für 2016 mit 450.000 angegeben.

Zwei Länder sind Spitzenproduzenten. An erster Stelle steht mit gigantischem Abstand Afghanistan. Laut UNODC wurde 2017 der Anteil an der weltweiten Drogenproduktion auf fast 87 Prozent erhöht. Die Ironie der Geschichte: Das Land war 12 Jahre von einer US-geführten Koalition westlicher Truppen besetzt. Das ISAF-Mandate endete zwar 2014 wurde aber durch das RS-Mandat ersetzt. Was Besatzungsstatus bedeutet, weiß Deutschland selbst noch. Damit besteht kein Zweifel: Der Mohnanbau wird von den internationalen Truppen, die offiziell als Friedensstifter und Demokratiebringer im Land sind, geduldet. Wie ist das aber möglich? Der Zusammenhang wurde in den vergangenen Jahren von kritischen Stimmen aufgeworfen. Konsequenzen ergaben sich daraus keine.

2017 warf allein Afghanistan 9.000 Tonnen auf den Drogenmarkt.

An zweiter Stelle folgt Kolumbien mit einer Kokainproduktion von 866 Tonnen. Jahrelang finanzierten sich auch kommunistische Guerillaorganisationen mit der Drogenproduktion. Der Friedensprozeß mit der Terrororganisation FARC, die inzwischen als politische Partei anerkannt wurde, brachte im Drogenbereich bisher noch keine Entspannung.

Vom UNODC wird in beiden Fällen das Fehlen einer effektiven, staatlichen Kontrolle über das Territorium als Grund für die ungezügelte Drogenproduktion genannt. In den westlichen Staaten wäre diese Kontrolle gegeben.

Text: Andreas Becker

Bild: UNODC/NBQ/Ärztezeitung (Screenshot)