(Beirut) Auf den Straßen des Libanon zeigte sich am vergangenen Sonntag ein ungewöhnliches Bild. Die gigantische Statue des heiligen Scharbel (1828 – 1898), die größte weltweit, wurde zu ihrem Bestimmungsort transportiert. Auf ihrem Transport hatte sie einen schwierigen und nicht ungefährlichen Weg zurückzulegen, um das 30 Kilometer entfernte und 1.800 Meter höher gelegene Faraya zu erreichen. Die Stadt Herat Sakher, wo die Statue angefertigt wurde, liegt am Ufer des Mittelmeers, Faraya aber, ein von Christen bewohnter Ort, hoch oben im Libanongebirge.

Ruf der Heiligkeit

Der heilige Scharbel wurde vor bald 200 Jahren als Joseph Machluf im Libanon (damals Osmanisches Reich) geboren. Er gehörte der mit Rom unierten Syrisch-Maronitische Kirche von Antiochien an. Schon im Kindesalter zog es ihn zum Einsiedlerleben, das zwei seiner Onkel führten, die Mönche geworden waren. Im Alter von 23 trat er in ein maronitisches Kloster seiner Heimat ein. Einen weiteren Kontakt zur Außenwelt, auch zur eigenen Familie, lehnte er nach Möglichkeit ab:

„Meine Mutter, wir werden uns wiedersehen und wir werden uns im Himmel umarmen“.

1859 wurde er nach Abschluß der Studien vom maronitischen Patriarchen zum Priester geweiht. 16 Jahre lang lebte er ab diesem Augenblick mit Einwilligung seiner Oberen in freiwilliger Abgeschiedenheit im Kloster des heiligen Maron von Annaya, das im Jahr seiner Geburt errichtet worden war. Das Kloster liegt auf 1.200 Metern Höhe mit Blick auf das Mittelmeer. Mit 47 Jahren entschloß er sich auch der klösterlichen Gemeinschaft zu entsagen und ein Leben als Einsiedler zu führen. 1875 zog er sich in die kleine, den Apostelfürsten Petrus und Paulus geweihten Eremitage über Annaya zurück. Die Eremitage war 1798, hundert Jahre vor seinem Todesjahr, als kleines Kloster errichtet worden.

Zwischen eucharistischer Anbetung, Gebet und handwerklichen Tätigkeiten versuchte er tiefer in die Geheimnisse Gottes und der Menschheit einzudringen. Es war ein Leben der Liebe und der Selbstaufopferung für die Welt. Durch die Liebe Christi sei er in seiner Abgeschiedenheit dennoch mit allen Menschen verbunden und bete und opfere für deren Seelenheil, wie zeitgenössisch belegt ist.

Auf Wunsch seiner Oberen empfing er manchmal Besucher in der Einsiedelei, die ihn um Rat bitten wollten. Seine Ratschläge war kurz und mit einfachen Worten formuliert, die die Seele der Ratsuchenden „sofort berührte“, wie die Aufzeichnungen es Klosters besagen.

„Sein ganzes Sein war in Gehorsam ganz in Gott eingetaucht.“

Nach 23 Jahren als Eremit zelebrierte er am 16. Dezember 1898 am frühen Morgen die heilige Messe, bei der ihm ein Mönch assistierte. Als er die Worte der Liturgie sprach: „Vater der Wahrheit“ war er gelähmt. So verbrachte er die letzten acht Tage und wiederholte auf seinem Schlaflager immer wieder die Worte: „Vater der Wahrheit, siehe deinen Sohn“. Am neunten Tag ist er in der Heiligen Nacht sanft entschlafen.

Unverwester Körper 1899 – 1927 – 1950 – 1952 – 1965

Nach seinem Tod stellten die Mönche fest, daß Blut aus seinem ganzen Körper drang. Noch am Christtag wurde er nach der Tradition des Klosters ohne Sarg in der bloßen Erde begraben. In der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember erschienen über dem Grab auf dem Klosterfriedhof unerklärliche Lichter. Aus der Umgebung strömten die Menschen zusammen, weil sie das Licht sahen.

Der Ruf der Heiligkeit des Einsiedlers, der Scharbel schon vor seinem Tod umgeben hatte, verbreitete sich nun um so schneller. Pilger suchten sein Grab auf und riefen ihn als Fürsprecher an.

Am 8. Februar 1899 ordnete die maronitische Kirche die Öffnung des Grabes an. Als man den Leichnam aus der Erde geholt hatte, stellte man fest, daß er nach 45 Tagen im bloßen Erdreich begraben noch völlig unverwest und geschmeidig war. Die anwesenden Ärzte konnten keine Zersetzung des Körpers feststellen.

Die Leiche wurde neu eingekleidet und in einen Holzsarg gelegt, der in der Klosterkirche aufgestellt und ummauert wurde. Bald sickerte Blut aus dieser Mauer. Nach mehreren Wochen erfolgte eine zweite Exhumierung. Die Ärzte stellten fest, daß eine ölige Flüssigkeit mit frischem Blutgeruch aus seinem Körper drang. Die sterblichen Überreste wurden erneut neu eingekleidet und wieder eingemauert.

1927 ordnete Papst Pius XI. eine dritte Exhumierung für eine Expertise an. Erneut wurde das Austreten derselben blutigen Flüssigkeit festgestellt und die Einbettung seines Holzsarges in einen Zinksarg angeordnet, dann der Sarg wieder eingemauert. Papst Pius XI. erklärte den Eremiten zum Ehrwürdigen Diener Gottes und stimmte der Einleitung eines Seligsprechungsverfahrens zu.

1950 drang erneut ein blutiger Erguß aus der Wand. Papst Pius XII. veranlaßte eine weitere Exhumierung, an der zahlreiche Experten und weltliche und kirchliche Vertreter teilnahmen. Im 1927 wegen der Flüssigkeit schräg eingemauerten Zinksarg befanden sich am unteren Ende acht Zentimeter blutige Flüssigkeit. Das ganze Gewand des Mönchs war blutdurchtränkt. Der Leichnam selbst wurde erneut völlig intakt vorgefunden. Fast 52 Jahre nach seinem Tod wies er keine Zersetzungserscheinungen auf. Mit großer Erschütterung bezeugten zudem alle Anwesenden, daß das Leichentuch, das Scharbel 1927 über das Gesicht gelegt worden war, einen Abdruck desselben aufwies wie das Grabtuch von Turin. Gleichzeitig zeigte hingegen das Zinkrohr, das mit dem Abschlußbericht der Exhumierung von 1927 in den Zinksarg gelegt worden war, deutliche Korrosionserscheinungen.

Am 4. August 1950 konnte der Körper Scharbels mit Genehmigung von Papst Pius XII. in einem Glassarg ausgestellt werden. Tausende Christen, aber auch Muslime und Drusen aus dem Libanon und den angrenzenden arabischen Ländern strömten zusammen. Alle katholischen Patriarchen des Orients versammelten sich an diesem Tag. Dann wurde der Sarg mit dem Leichnam wieder eingemauert. Mit diesem Tag beginnen die offiziellen Aufzeichnungen über Gebetserhörungen, die der Fürsprache des Eremiten zugeschrieben werden. Die Zahl wissenschaftlich nicht erklärbarer Heilungen und Danksagungen für Gebetserhörungen ist sehr lang. Drei von der Kirche anerkannte Wunder führten zur Seligsprechung im Jahr 1965 und zur Heiligsprechung im Jahr 1977.

Für den Seligsprechungsprozeß erfolgte am 7. April 1952 erneut eine Öffnung des Grabes, um den Leichnam vom 7. – 25. August desselben Jahres öffentlich zur Verehrung auszustellen. Vor allem europäische Medien berichteten mit großen Lettern, und es fehlte nicht an Spott, daß die Zeit „ihre Arbeit getan“ haben werde. Um so größer das Erstaunen, als berichtet werden mußte

„Die Natur hat ihre Gesetze ausgesetzt!“

Das Ergebnis war dasselbe der vorherigen. Der Körper war völlig unverwest, „als wäre er lebendig“, so der maronitische Priester Joseph Mahfouz, der an der Öffnung des Grabes teilnahm. Weiterhin drang Flüssigkeit aus seinem Körper. Joseph Mahfouz, der später Bischof in Brasilien wurde, bestätigte, daß der Körper des Heiligen auch zum Zeitpunkt der Seligsprechung 1965 noch völlig unverwest war.

Verwester Körper 1976 – Wundersames Photo

1976, als wegen der Heiligsprechung die bisher letzte Exhumierung erfolgte, war der Körper hingegen völlig zersetzt. Es waren nur noch Knochen übrig. Wann genau zwischen 1965 und 1976 der Verwesungsprozeß einsetzte und sich sehr schnell vollzogen hatte, ist unbekannt. Unbekannt sind auch die Ursachen dafür. Theologisch wurde die Frage gestellt, warum Gott nach mindestens 67 Jahren der Unverwestheit, es sich anders überlegt hatte.

Bis 1967 lebten Einsiedler in der Eremitage. Der letzte Eremit von Annaya war Vater Elias Abi Ramia El Ahmajy (1870–1967). Er war der letzte Mönch des Klosters, der den heiligen Scharbel noch persönlich gekannt hatte. Nach einem Tod wurde die Einsiedelei wegen der erfolgten Seligsprechung Scharbels in eine internationales Heiligtum umgewandelt.

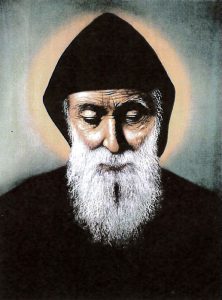

Zeit seines Lebens wurde vom heiligen Scharbel weder eine Photographie angefertigt noch ein Bild gemalt. Die heute bekannten Darstellungen des Heiligen gehen auf eine Begebenheit vom 8. Mai 1950 zurück. An jenem Tag besucht ein Autobus mit etwa 40 maronitischen Mönchen das Kloster und die Einsiedelei von Annaya, wo der Eremit gelebt hatte und begraben liegt. Das nur einen Monat nach der Exhumierung in jenem Heiligen Jahr. Die Mönche machten zur Erinnerung auch ein Gruppenphoto. Beim Entwickeln der Aufnahme stellten sie zu ihrem Erstaunen fest, daß noch eine ihnen unbekannte Person zu sehen war. Sie übermittelten das entwickelte Photo samt Negativ dem Genralabt der maronitischen Mönche, der es Mitbrüdern des heiligen Scharbel vorlegte, die in noch persönlich gekannt hatten. Unabhängig voneinander erkannten sie ihn darauf wieder. Alle heute bekannten Darstellungen des Heiligen gehen auf dieses Photo zurück.

Der Gedenktag des heiligen Scharbel ist im römischen Ritus der 24. Juli. Die Maroniten gedenken seiner am dritten Sonntag im Juli.

Nun wird dem Heiligen in Faraya ein großes Denkmal gesetzt. Die Statue des libanesischen Künstlers Nayef Alwan ist 27 Meter hoch, hat einen Durchmesser von neun Metern und wiegt 40 Tonnen. Sie wurde aus Glasfaser gefertigt, um dem widrigen Klima im Libanongebirge zu trotzen.

Für den 14. September 2017, dem Fest Kreuzerhöhung, ist die feierliche Segnung vorgesehen. Der Großteil der Skulptur besteht aus einem einzigen Teil, was erhebliche Transportprobleme auf den Bergstraßen des Libanon verursachte.

Die Reise-Route der Statue wurde von tausenden Menschen gesäumt. Die Ankunft der Statue in Faraya wurde von den Gläubigen mit Glockengeläut und Feuerwerk gefeiert.

Laut Angaben des Künstlers und der Gemeindeverwaltung von Faraya, die Auftraggeberin der Statue ist, soll das Denkmal des heiligen Scharbel mindestens 400 Jahre überdauern, ohne daß Nachbesserungen von Nöten sein sollten.

Ein Bericht über den Transport der Statue nach Faraya:

Und ein Bericht über die Herstellung der Statue:

Bilder: L’Orient – Le Jour/saintcharbel-annaya.com/Joachim Schäfer (Heiligenlexikon) (Screenshots)