(Rom) Die Schule von Bologna ist unter Kircheninsidern ein Begriff. Der offizielle Name lautet eigentlich „Stiftung für Religionswissenschaften Johannes XXIII.“, doch den kennt kaum jemand. Die Schule entstand aus dem Umfeld führender italienischer Linkskatholiken, die sich in den 60er Jahren mit der progressiven „Rheinischen Allianz“ koalierten. Progressiv ist ihre Ausrichtung noch heute. Allerdings handle es sich um einen erstarrten Progressismus, wie die jüngste Kritik aus den eigenen Reihen lautet. Die Kritik ist eine Art von progressiver Nabelschau, die wegen der Bedeutung der „Schule von Bologna“ jedoch ein Schlaglicht auf die jüngsten Entwicklungen am progressiven Rand der katholischen Kirche wirft.

Gründungsziel der Schule ist es, die auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil angestrebte und in der Nachkonzilszeit teilweise umgesetzte progressive „Wende“ der katholischen Kirche irreversibel zu machen.

Deutungshoheit über das Konzil

Ein Instrument dafür war die Eroberung der Deutungshoheit über das Konzil. Von der Schule von Bologna stammt die „Hermeneutik des Bruchs“, deren wichtigster Verfechter sie ist. Dazu wurde eine fünfbändige Konzilsgeschichte erarbeitet und ein weitgehendes Auslegungsmonopol erobert. Die Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils sollte die progressive Stoßrichtung einzementieren.

Mit Geldern der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) wurde auch eine deutsche Ausgabe herausgegeben. Die Förderung der „Schule von Bologna“ durch die DBK folgte dabei einer inneren Logik. Die Bischöfe des deutschen Sprachraumes waren die Promotoren, die Organisatoren und die Infanterie des progressiven Lagers beim Konzil.

Nun übt jemand scharfe Kritik an der „Schule von Bologna“, von dem man es sich nicht erwartet hätte. „Selbstbezogenheit, Mythenbildung, Egoismen, Spannungen und Dekadenz“, mit diesen Vorwürfen zertrümmert einer ihrer Gründer, Paolo Prodi, den progressiven „Tempel“.

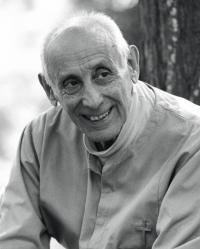

Der Historiker Paolo Prodi ist der ältere Bruder des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten und EU-Kommissionspräsidenten Romano Prodi. Von den sechs Prodi-Brüdern waren gleich drei Abgeordnete des Italienischen und des Europäischen Parlaments. Die Parteien wechselten zwar, doch gemeinsam war ihnen eine unerschütterliche linkskatholische Ausrichtung.

Paolo Prodis Kritik

Die Familie Prodi gehört zu den angesehensten Familien des sogenannten „demokratischen Katholizismus“, der politisch links der Mitte angesiedelt ist und Allianzen mit der nicht-katholischen Linken anstrebt.

Paolo Prodi gehörte vor mehr als 50 Jahren mit Giuseppe Dossetti (1913–1996) und Pino Alberigo (1926–2007) zu den Gründern der „Schule von Bologna“. Seine Kritik gilt dem derzeitigen Leiter der Schule, dem Historiker Alberto Melloni. Sie enthüllt erstmals hausinterne Konflikte eines politisch-kulturellen Zentrums, das seit Jahrzehnten mit großzügigen öffentlichen Zuwendungen ausgestattet ist. Zuletzt waren es erneut 400.000 Euro und weitere drei Millionen Euro für Forschungszwecke, die erst zu einem Teil ausbezahlt wurden.

Prodis-Kritik kratzt erstmals am Mythos einer Einrichtung, die bisher durch einen missionarischen Corpsgeist aufgefallen war. Prodi legte ein Buch über Giuseppe Dossetti, den „Politiker des Konzils“ vor. Darin berichtet der inzwischen 85 Jahre alte Historiker zahlreiche Anekdoten und Erinnerungen aus seiner Zeit mit Dossetti.

Die Bedeutung von Dossettis Einrichtung zeigt sich an jüngsten personellen Entwicklungen in der katholischen Kirche. Sowohl der neue Erzbischof von Bologna als auch jener von Palermo gehören ihr an, ebenso der „aufstrebende“ philippinische Kardinal Luis Antonio Tagle.

Giuseppe Dossetti, der „Politiker des Konzils“

Dossetti war der verfahrenstechnische „Organisator“ der Abstimmungserfolge der „Rheinischen Allianz“ beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Der katholische Antifaschist war nach dem Zweiten Weltkrieg der Kopf des linken Flügels der italienischen Christdemokraten (DC). Von 1946 bis 1948 war er Mitglied der verfassungsgebenden Versammlung und dann bis 1953 italienischer Parlamentsabgeordneter. Dossettis linker Flügel des politischen Katholizismus war überzeugt, daß die Zukunft in einem Bündnis mit der politischen Linken bestehe, einschließlich der damals streng stalinistisch ausgerichteten Kommunistischen Partei Italiens, deren Ziel zu jener Zeit noch die Errichtung einer Moskau-treuen Sowjetrepublik war.

Nach dem Tod Stalins und der Machtübernahme Chruschtschows fand Dossetti, wenn auch mit gewissen Vorbehalten, Unterstützung in einem Teil der kirchlichen Hierarchie, die Paul VI. auf dem Papstthron repräsentierte. Nicht wenige führende Kirchenmänner der 1960er Jahre waren der Überzeugung, ob sie nun dafür oder dagegen waren, daß Moskaus Sozialismus langfristig im Kalten Krieg siegen werde.

Dossetti tauschte das Gewand des Politikers mit dem des Priesters. 1958 wurde er von Kardinal Lercaro (1891–1976) von Bologna, dem ranghöchsten progressiven Kirchenvertreter Italiens, zum Priester geweiht. Im Zusammenhang mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil bedeutete das, daß er seine politische Handfertigkeit in die Kirche hineintrug und der progressiven Allianz unerwartete Vorteile verschaffte, weil er wie ein Politiker dachte und handelte. Seine „Waffe“ war die Geschäftsordnung. Das wußte er aus seiner Zeit als Abgeordneter. Die Geschäftsordnung interessierte den Großteil der Bischöfe gar nicht. Damit konnte Dossetti sie regelrecht übertölpeln. Zumindest solange, bis es auch Paul VI. zu bunt wurde, und er die Entfernung Dossettis aus Rom forderte.

Paul VI. wurde zum Lieblingshaßobjekt der Schule. Ihm wurde vorgeworfen, die progressive „Wende“ behindert und am Ende auf halbem Weg abgewürgt zu haben. Dahinter verbirgt sich auch die „Erklärung“, warum der angekündigte „neue Frühling“ der Kirche bis heute nicht stattgefunden habe.

Erstarrter Progressismus?

Um die von Dossetti in „seinem“ roten Bologna gegründete Mönchsgemeinschaft ist es schon lange ruhig geworden. Es gibt sie noch, doch spielt sie weder im Erzbistum Bologna noch im Kulturleben der Stadt eine Rolle, das Dossetti mit seiner Idee einer katholisch-kommunistischen Allianz mitgeprägt hatte.

Prodi wirft Melloni vor, eine Linie ohne klares, zusammenhängendes Programm zu verfolgen. Die „Schule von Bologna“ ist ein von der politischen Linken gehätscheltes Prestigeprojekt. Die Finanzierungen werden durch linkskatholische Politiker sichergestellt, die den Reihen der regierenden Linksdemokraten führende Positionen innehaben.

„Meiner Meinung nach, ist man in der Stiftung dem Zweiten Vaticanum als Kult treu geblieben, hat aber die Entwicklung danach nicht oder nicht ausreichend verfolgt“, so Prodi gegenüber der Nuova Bussola Quotidiana.

Prodi sagt es nicht ausdrücklich, doch scheint ihm eine „Schule von Bologna“ vorzuschweben, die eine Art politisch-religiöser Think Tank ist.

Prodi verließ die Schule von Bologna bereits vor 40 Jahren im Streit mit Alberigo. Damals war Melloni, der heutige Leiter, erst Universitätsstudent. Er habe die Schule verlassen, weil er sie als Dienst betrachtete, der die Instrumente für die Forschung zu den großen Themen unserer Zeit liefert. Statt dessen habe sich die Schule in Interpretationskonflikte zwischen den verschiedenen innerkirchlichen Strömungen verheddert.

Grund dafür war der Umschwung, der in Bologna mit der Ernennung von Kardinal Giacomo Biffi durch Johannes Paul II. einsetzte, der die Schule um den Rückhalt des Oberhirten brachte. „Das alles hat meiner Meinung nach zu Spannungen geführt, die nicht gut getan haben. Das Institut war der Interpret von Lercaro und stellte diesen in eine Gegenposition zu Biffi.“

Kritik von links und Papst Franziskus

Das Zweite Vatikanische Konzil sieht Prodi als „Ende der tridentinischen Epoche, aber nicht als Neubeginn“. Die Kritik des Historikers an seinen ehemaligen Weggefährten richtet sich nicht gegen die grundsätzliche Ausrichtung, sondern gegen den eingeschlagenen Weg zu deren Umsetzung. Prodi wirft Melloni vor, beim Konzil stehengeblieben zu sein. Das Konzil sei wichtig gewesen, um die davor liegenden fast 500 Jahre der Kirchengeschichte zu beenden. Was er aber vermisse, sei der Blick in die Zukunft. Den habe die Schule versäumt. „Man hätte in die Zukunft schauen müssen, was nun dieser Papst macht“, so Prodi.

Prodis Kritik kommt damit von links. Der Historiker und ehemalige Parlamentsabgeordnete positioniert sich noch weiter links als Melloni. Es genüge nicht, sich nur an Papst Franziskus anzuhängen. Solche Versuche unternahm Melloni tatsächlich bereits mehrfach, indem er Franziskus für seine Richtung zu vereinnahmen versuchte. Die Schule müsse hingegen, so Prodi, eigene Ideen entwickeln und Stichwortgeberin für die Entwicklung der Kirche sein.

Papst Franziskus sendete bisher, seiner Art entsprechend, ganz widersprüchliche Signale aus. Den Kurienerzbischof Agostino Marchetto und bekannten Hermeneutiker der Kontinuität lobte Franziskus als „besten Konzilsinterpreten“. Gleichzeitig vermittelte er Melloni und der Schule von Bologna, und damit den Hermeneutikern des Bruchs und direkten Gegenspielern Marchettos, den Eindruck, auf ihrer Seite zu stehen. Der Streit um die Konzilsauslegung scheint das amtierende Kirchenoberhaupt hinter sich gelassen zu haben. Er ist bereits einen Schritt weiter (siehe dazu Wie sieht Papst Franziskus das Zweite Vatikanische Konzil? – Kardinal Sarah ins Gefängnis?).

Der Angriff von Paolo Prodi wird im Zusammenhang mit dem neuen Erzbischof von Bologna gesehen. Mit der Ernennung des bisherigen Weihbischofs von Rom, Matteo Maria Zuppi, beendete Papst Franziskus die „restaurative“ Ära der Erzbischöfe Biffi und Caffarra. Die Rückwärtsrolle zurück in die Ära Lercaro ist unübersehbar. Zuppi gehört der Gemeinschaft von Sant’Egidio an.

Offenbar sieht sich jemand nun ermutigt, sogar eine unantastbare, aber erstarrte progressive Hochburg wie die Schule von Bologna anzugreifen. Allerdings nur, um sie noch weiter nach links zu rücken.

Jedenfalls erklärt die Kritik, warum bei der Vorstellung von Prodis jüngstem Buch am 12. April an der Universität Bologna kein Vertreter der Schule anwesend war.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: MiL/Corrispondenza Romana