Was auf den ersten Blick wie drei voneinander unabhängige Episoden aus dem Vatikan wirken mag, fügt sich zu einem Bild päpstlicher Akzentsetzung zusammen. Papst Leo XIV., seit wenigen Monaten im Amt, überrascht nicht mit großen Gesten oder zweifelhaften Reformen, sondern mit leisen, aber symbolträchtigen Entscheidungen, die eine neue persönliche Linie erkennen lassen – eine Linie, die man vielleicht mit bedächtig umschreiben könnte. Über seine Ausrichtung in den brennenden Fragen der Kirche sagen sie indes wenig aus.

Ein Motorrad für den Heiligen Vater – und ein Segen für Madagaskar

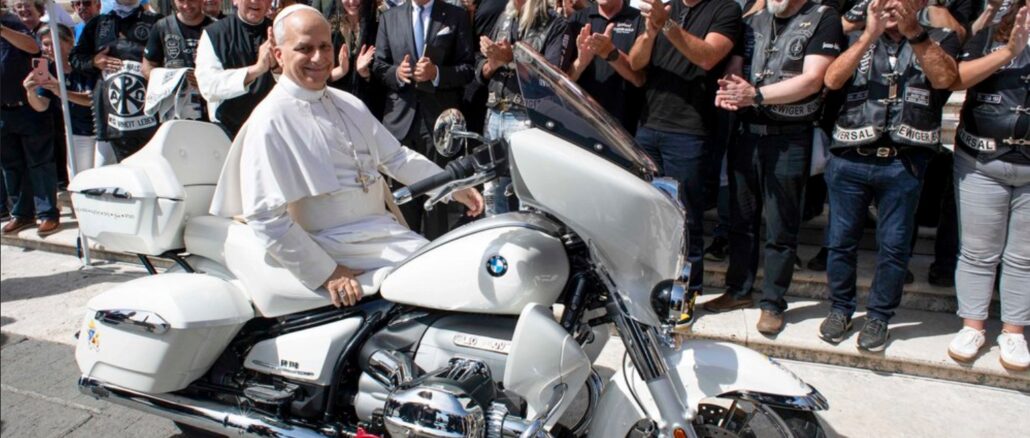

Die Szene am gestrigen Mittwoch auf dem Petersplatz hatte durchaus etwas Spektakuläres: Nach der Generalaudienz rollte eine Gruppe von Motorradfahrern mit donnernden Maschinen und weißen Westen über das Kopfsteinpflaster – die sogenannten „Jesus Biker“, christliche Pilger auf zwei Rädern aus dem deutschen Sprachraum. Sie hatten eine weite Reise hinter sich – quer durch Europa bis nach Rom. Ihr Ziel: dem Papst ein Geschenk zu überbringen, das zugleich Symbol und Spendenquelle sein soll.

Die weiße BMW R18, ein schweres, kraftvolles Modell aus bayrischer Produktion, wurde eigens für Leo XIV. gestaltet. Der Tank trägt seinen Namen, das Schutzblech das Wappen des Pontifikats, und am Heck flattert die vatikanische Flagge. Sichtlich amüsiert bestieg der Papst die Maschine, segnete sie und setzte mit einem dicken schwarzen Filzstift seine Unterschrift auf den Tank – zur Freude der anwesenden Fotografen. Doch das Motorrad wird nicht Teil des vatikanischen Fuhrparks werden, sondern am 18. Oktober in München versteigert. Der gesamte Erlös kommt einer österreichischen Hilfsorganisation zugute, die in einer der ärmsten Regionen Madagaskars eine Schule errichten will.

Daß Leo XIV. dieses mediale Spektakel nicht scheut, überrascht. Zwar zeigt er eine deutliche Zurückhaltung gegenüber Personenkult, doch weiß er offenbar um den Wert symbolischer Handlungen – wenn sie glaubwürdig in ein größeres Ganzes eingebettet sind und nicht zweifelhaften ideologischen Akzenten dienen, wie es die Kirche in den vergangenen Jahren erleben mußte. Dazu paßt auch die Tatsache, daß der Papst diesen Sommer bereits ein weiteres Motorrad-Accessoire erhalten hatte: einen eigens für ihn gefertigten Motorradhelm – überreicht von der italienischen Firma GIVI im Rahmen einer kirchlich organisierten Pilgerfahrt von Motorradfahrern zum Heiligen Jahr nach Rom.

Ein Fahrer für den Papst – Rückkehr zu vatikanischer Etikette

Deutlich weniger öffentlichkeitswirksam, aber kirchenintern bedeutsamer ist eine Personalentscheidung, die Anfang September bekannt wurde: Papst Leo XIV. hat beschlossen, sich künftig wieder von einem persönlichen Fahrer chauffieren zu lassen – und dabei auf einen langjährigen Mitarbeiter des vatikanischen Fuhrparks zurückzugreifen. Claudio Martini, ein erfahrener Fahrer aus den Reihen des Governatorats (Regierung des Staates der Vatikanstadt), wird nun offiziell als päpstlicher Fahrer in die direkten Dienste des Papstes wechseln.

Was wie eine banale Personalie klingt, markiert in Wahrheit eine Abkehr von der Praxis unter Papst Franziskus. Dieser hatte während seines gesamten Pontifikats darauf verzichtet, einen persönlichen Fahrer zu ernennen, und stattdessen auf wechselnde Beamte der Gendarmerie – der vatikanischen Polizei – zurückgegriffen.

Leo XIV. läßt erkennen, daß er Wert auf bestimmte Formen, Rituale und institutionelle Klarheit legt – ohne Pomp, aber mit Sinn für Kontinuität, die Franziskus bewußt durchbrach. Ein weiteres Detail rundet dieses Bild ab: Der Posten des Präfekten des Päpstlichen Hauses ist hingegen weiterhin vakant. Der seit 2012 amtierende Regent der Präfektur des Päpstlichen Hauses, Msgr. Leonardo Sapienza, ein erfahrener und vatikanisch gut vernetzter Kirchenmann, genießt das Vertrauen des Papstes, wie es heißt, doch die Ernennung eines Präfekten erfolgte bisher nicht. Das Amt hatte zuvor Msgr. Georg Gänswein inne, der zugleich persönlicher Sekretär von Benedikt XVI. war. Nach dessen Tod warf ihn Franziskus kurzerhand aus dem Vatikan hinaus. Erst nach zwei Jahren des „Wohlverhaltens“ und zahlreicher Interventionen entsandte ihn Franziskus als Apostolischen Nuntius in die baltischen Staaten.

Augustiner und Apostolischer Palast – was wirklich stimmt

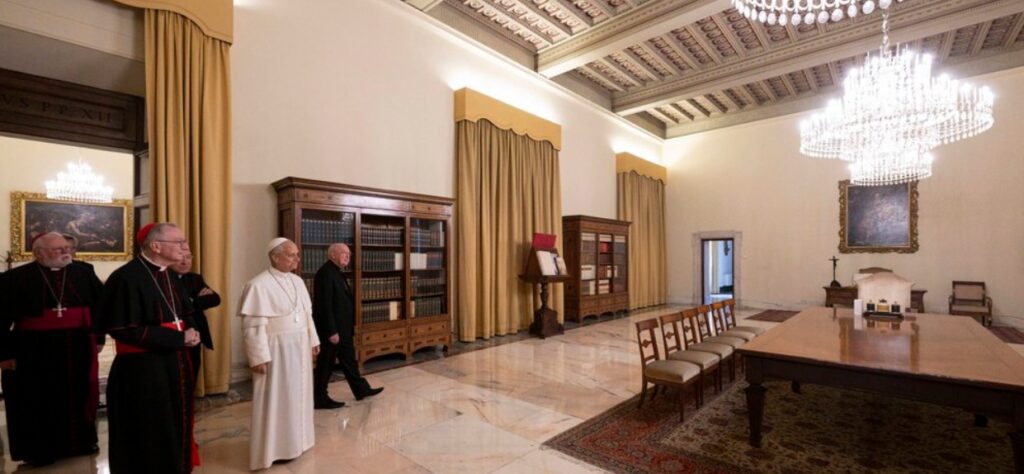

Für mediales Interesse sorgte zuletzt das Gerücht, Papst Leo XIV. werde in den Apostolischen Palast nicht allein einziehen, sondern in Gemeinschaft mit mehreren Mitbrüdern seines Augustinerordens. Zahlreiche Medien, darunter die linke La Repubblica, die „einzige Zeitung“, die Franziskus täglich las, kolportierten die Nachricht, der Papst wolle sich von Ordensbrüdern nicht nur im Gebet, sondern auch im Alltag begleiten lassen – eine Art geistliches Wohngemeinschaftsmodell im Herzen der Kurie. Der Papst, ein Ordensmann, der im Apostolischen Palast monastisch lebt?

Doch aus den Reihen der Augustiner selbst kam die Richtigstellung. Pater Jubanie Rey Baller, ein enger Vertrauter des Papstes und Mitglied der Päpstlichen Sakristei, zuständig für die praktischen Aspekte der liturgischen Zelebrationen des Heiligen Vaters, widersprach öffentlich auf seinem Facebook-Profil. Leo XIV. werde nach Abschluß der derzeit laufenden Renovierungsarbeiten in den Apostolischen Palast einziehen – so wie es bis Benedikt XVI. üblich war –, jedoch ohne eine dauerhafte Mitbewohnerschaft von Ordensbrüdern.

Drei Augustiner leben ohnehin traditionell im Palast, da ihnen seit dem 13. Jahrhundert die Verantwortung für die Sakristei und Kapellen des Papstes obliegt.

Der derzeitige Generalprior der Augustiner, Pater Alejandro Moral, äußerte sich lakonisch auf entsprechende Nachfragen: Er selbst plane eine Mission in Pakistan oder Kuba, nicht jedoch den Einzug in die päpstlichen Gemächer. Wenn der Heilige Vater ihn brauche, stehe er natürlich zur Verfügung – „aber darüber haben wir nie gesprochen“.

Die Entscheidung Leos, sich vom Gästehaus Santa Marta zu trennen – das Franziskus zum Symbol seines „anderen“ Kurses gemacht hatte –, folgt funktionalen und finanziellen Überlegungen. Die Sicherheits- und Verwaltungskosten von Santa Marta gelten als unnötig und zu hoch. Die „Bescheidenheit“ von Franziskus hatte zu einer Verdopplung des Aufwandes und der Kosten geführt. Der Apostolische Palast präsentierte sich, von Franziskus vernachlässigt, bei der ersten Begehung in keinem angemessenen Zustand: undichte Dächer, defekte Leitungen, bröckelnde Stuckaturen. Frühestens im Oktober oder November wird nach entsprechenden Sanierungs- und Renovierungsarbeiten ein Umzug möglich sein.

Ein neuer, leiserer Stil

In der Summe entsteht das Porträt eines Pontifex, der seine Kirche nicht durch krachende Gesten erschüttert, sondern durch präzise gesetzte Zeichen neu ausrichtet. Leo XIV. ist kein Revolutionär, vielmehr ein leiser Architekt, der Ordnung schaffen möchte. Was das im Detail bedeutet, ist allerdings noch nicht ausreichend klar, da sich der neue Papst in den ersten vier Monaten seines Pontifikats sehr zurückgehalten hat.

Nicht aber die genannten Aspekte – so eindrucksvoll oder interessant sie für manche auch sein mögen – werden über sein Pontifikat entscheiden, sondern seine grundsätzliche Ausrichtung und die Bereitschaft, die Glaubenswahrheiten unverkürzt zu verkünden und zu verteidigen – und seine Dokumente sowie Personalentscheidungen daran auszurichten.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: VaticanMedia (Screenshots)