Von Cristina Siccardi*

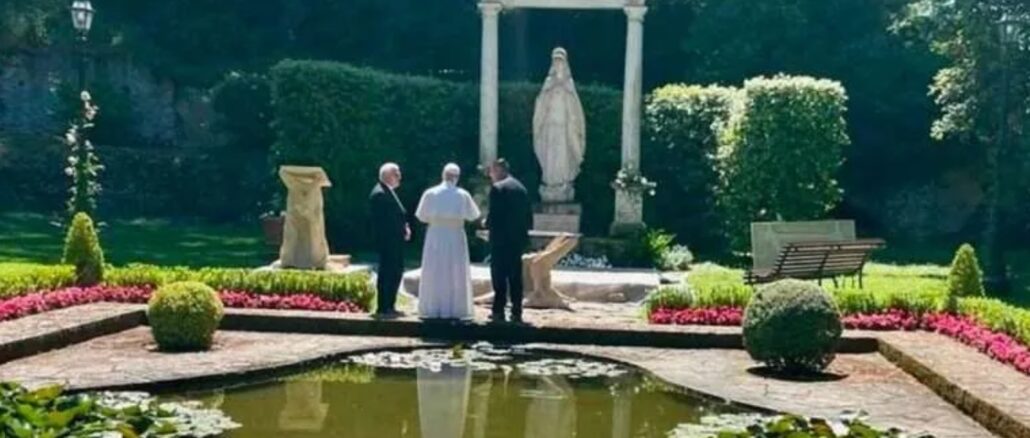

„Wie schön, hier zu sein“, sagte Leo XIV. spontan, als er am vergangenen Sonntagnachmittag in Castel Gandolfo eintraf – einem der schönsten Orte Italiens, der malerisch über dem sonnenbeschienenen Albaner See liegt und seit jeher traditioneller Sommersitz der Päpste ist. Die Bevölkerung begrüßte den Stellvertreter Christi mit großer Freude, war doch zwölf Jahre lang kein Papst mehr in diese Gegend gekommen. „Die Geschichte kehrt auf den rechten Weg zurück. Die Päpste brauchen Castel Gandolfo – und Castel Gandolfo braucht die Päpste“, erklärte Pater Tadeusz Rozmus, Salesianer und Pfarrer der Päpstlichen Pfarrei San Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo sowie Rektor der Salesianergemeinschaft vor Ort seit 2021. Zuvor war er von 2014 bis 2020 für die Salesianerprovinz Mitteleuropa und Nordeuropa tätig.

Der Apostolische Palast, der durch den Willen von Papst Franziskus zu einem Museum wurde, war im Juli 1596 in den Besitz der Apostolischen Kammer übergegangen und wurde am 27. Mai 1604 zum unveräußerlichen Eigentum des Heiligen Stuhls erklärt. Als Sommerresidenz der Päpste wurde Castel Gandolfo erstmals unter Papst Urban VIII. (1568–1644) beliebt, der 1623 mit der Errichtung eines Gebäudes auf den Ruinen der Villa des römischen Kaisers Domitian begann. Diese wiederum stand vermutlich auf der Akropolis der antiken Stadt Alba Longa.

Den Bau des Apostolischen Palastes übertrug man dem Architekten Carlo Maderno, der das Projekt gemeinsam mit seinen Assistenten Bartolomeo Breccioli und Domenico Castelli ausführte. Doch Urban VIII. selbst bewohnte das Gebäude nie – er bevorzugte die nahegelegene Villa Barberini. Der erste Papst, der den Palast tatsächlich bewohnte, war Alexander VII. (1599–1667), der ihn mit Hilfe des berühmten Gian Lorenzo Bernini vollenden ließ: Die Hauptfassade und der Westflügel wurden unter seiner Leitung hinzugefügt. Während der napoleonischen Besetzung wurde der Palast schwer beschädigt, später jedoch von den Päpsten Pius VII. (1742–1823) und Pius VIII. (1761–1830) restauriert. Danach wurde er von Gregor XVI. (1765–1846) und bis 1870 vom seligen Pius IX. (1792–1878) genutzt. Mit dem Ausbruch der liberal-freimaurerischen Revolution von 1870 zogen sich die Päpste in den Vatikan zurück – eine Zeit, die erst mit der Gründung des Vatikanstaats und der Unterzeichnung der Lateranverträge im Jahr 1929 endete.

Mit dem Erwerb einiger Ländereien Richtung Albano Laziale wurde auch ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb eingerichtet – eingebettet in ein zusammenhängendes Areal päpstlichen Besitzes, das heute zu einem großen Park mit rund 55 Hektar Fläche vereint ist – und damit größer als der Vatikanstaat ist. Zum Komplex gehören: der Apostolische Palast, die Villa Cybo, die Villa Barberini, die Vatikanische Sternwarte, das Sommerkolleg der Propaganda Fide sowie das Klarissenkloster von Albano.

Obwohl die Päpstlichen Villen von Castel Gandolfo rechtlich gesehen auf italienischem Staatsgebiet liegen, wurde ihnen extraterritorialer Status zuerkannt. So wurde unter Papst Pius XI. (1857–1939) der Apostolische Palast erneut zur Sommerresidenz der Päpste. Zwei von ihnen starben seither dort: Pius XII. am 9. Oktober 1958 und Paul VI. am 6. August 1978.

Die Hauptkirche Castel Gandolfos, die Kollegiatskirche San Tommaso da Villanova, wurde auf Wunsch Alexanders VII. von Lorenzo Bernini entworfen, um als Palastkapelle zu dienen. Ursprünglich sollte die Kirche dem heiligen Nikolaus von Bari geweiht werden, doch entschied man sich schließlich für den heiligen Thomas von Villanova, der am 1. November 1658 von Alexander VII. heiliggesprochen wurde.

Geboren um 1486 in Fuenllana bei Villanueva und gestorben am 8. September 1555 in Valencia, war der Spanier Thomas García Martínez – heute als heiliger Thomas von Villanova bekannt – ein Geistlicher, der Papst Leo XIV. auch spirituell nahesteht: Beide gehören dem Orden des heiligen Augustinus an (damals als Orden der Augustiner-Eremiten bekannt).

Als Asket und Prediger trat er 1516 in das Augustinerkloster von Salamanca ein, legte dort am 25. November 1517 die ewigen Gelübde ab und wurde ein Jahr später im Alter von 32 Jahren zum Priester geweiht. Er studierte Philosophie, Logik und Metaphysik an der Universität Alcalá de Henares, wo er auch Professor für Philosophie wurde. In seinem Orden war er Prior mehrerer Konvente und Provinzial für Andalusien und Kastilien. Zudem war er der erste, der Augustinermissionare nach Amerika entsandte. Kaiser Karl V. berief ihn zu seinem Hofprediger und bot ihm das Bischofsamt von Granada an – vergeblich, da der demütige Heilige ablehnte. Lange nützte es ihm nicht, denn, trotz seiner Zurückhaltung, wurde er 1544 zum Erzbischof von Valencia ernannt.

Als er in seine Diözese einzog, fand er eine dramatische Situation vor: Seit über hundert Jahren hatte es dort keinen ansässigen Bischof mehr gegeben. Thomas von Villanova gründete ein Priesterseminar zur Ausbildung des Klerus und wurde so ein weiser und großmütiger Vater für Priester und Volk.

Von überragender Barmherzigkeit, verwendete er den Großteil seiner bischöflichen Einkünfte für karitative Zwecke. Als Hirte sah er sich als Diener der Gläubigen – so sehr, daß man ihn den „Almosengeber Gottes“ nannte. Dem Gebet verpflichtet, trug er auch als Bischof weiterhin die Ordenskleidung und hielt sich streng an die Regel des heiligen Augustinus, dessen Orden er durch Förderung von Wissenschaft und Forschung neuen Aufschwung verlieh. Aus diesem Grund wurde er zum „Patron des Studiums“ erklärt.

Sechs Monate vor seinem Tod sagte er diesen voraus und bereitete sich auf das ewige Leben vor, indem er auf jeglichen Besitz verzichtete – selbst auf das Bett, das er nur in den letzten Stunden seines Dies natalis nutzte. Von ihm stammen einige lateinische Predigtmanuskripte und ein Kommentar zum Hohelied, der bis Kapitel III reicht. Seine Werke wurden mehrfach gedruckt; die Hauptausgabe erschien in zwei großformatigen Bänden 1760 in Mailand, herausgegeben vom Augustinerpater Lorenzo da Santa Barbara, der dem Werk eine Synopsis vitae S. Thomae a Villanova voranstellte – enthalten in den Conciones des Heiligen, die 1659 in Rom erstmals erschienen.

Die Gebeine des heiligen Tomás García Martínez werden in der Kathedrale von Valencia zur Verehrung aufbewahrt – die Mariä Himmelfahrt geweiht ist und aus dem 13. Jahrhundert stammt. In der Kirche Sant’Agostino im römischen Campo Marzio, nahe der Piazza Navona, einem Ort, den Papst Prevost besonders liebt und gut kennt, findet sich am Ende des linken Seitenschiffs – neben dem Grab der heiligen Monika – ein Altarbild des spanischen Bischofs und würdigen Sohnes des heiligen Augustinus, das ihn zeigt, wie er gütig Münzen an Bedürftige verteilt.

*Cristina Siccardi, Historikerin und Publizistin, zu ihren jüngsten Buchpublikationen gehören „L’inverno della Chiesa dopo il Concilio Vaticano II“ (Der Winter der Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Veränderungen und Ursachen, 2013); „San Pio X“ („Der heilige Pius X. Das Leben des Papstes, der die Kirche geordnet und erneuert hat“, 2014), „San Francesco“ („Heiliger Franziskus. Eine der am meisten verzerrten Gestalten der Geschichte“, 2019), „Quella messa così martoriata e perseguitata, eppur così viva!“ „Diese so geschlagene und verfolgte und dennoch so lebendige Messe“ zusammen mit P. Davide Pagliarani, 2021), „Santa Chiara senza filtri“ („Die heilige Klara ungefiltert. Ihre Worte, ihre Handlungen, ihr Blick“, 2024),

Übersetzung: Giuseppe Nardi

Bild: Corrispondenza Romana