Von Roberto de Mattei*

Unnachgiebigkeit ist die Entschlossenheit, mit der man seine Ideen verteidigt. Sie ist heilig, wenn diese Ideen religiös sind. Nicht irgendeine Religion, sondern die wahre, die von Jesus Christus, dem Gott-Menschen, dem Erlöser der Menschheit, begründet wurde. Die größte Unnachgiebigkeit, die man sich vorstellen kann, kommt in den Dogmen der katholischen Kirche zum Ausdruck, die so wahr sind, daß sie als unfehlbar bezeichnet werden.

Um den Namen Christi und seine Lehre zu verteidigen, haben unzählige Christen im Laufe der Geschichte Verfolgung, Leid und Tod auf sich genommen. Die Märtyrer waren Zeugen von Christus, dem einzigen Weg, der Wahrheit und dem Leben (Joh 14,8). Im Zeitalter des Römischen Reiches, wie auch im heutigen Zeitalter des Relativismus, glaubte man, daß alle Religionen gleichwertig sein sollten. Im antiken Pantheon mußten sich alle Religionen dem Kult der Göttin Roma unterordnen. Im modernen Pantheon müssen sie sich dem Kult des Relativismus unterordnen, der jeder Religion das Recht abspricht, sich als absolut wahr zu bezeichnen, und sie faktisch alle für falsch erklärt. Aus diesem Grund kann die moderne Gesellschaft als inhärent atheistisch bezeichnet werden, auch wenn die Diktatur des Relativismus noch nicht die blutige Verfolgung der ersten Jahrhunderte der Kirche erreicht hat.

Diejenigen, die sich die Philosophie des Relativismus voll zu eigen machen, sind eine Minderheit, ebenso wie diejenigen, die sich in der heutigen Stunde mit heiliger Unnachgiebigkeit verhalten, eine Minderheit sind. Die Mehrheit der Menschen, damals wie heute, sind mittelmäßige Menschen, die alles hassen, was zum Zusammenprall der Ideen führt. Der mittelmäßige Mensch ist derjenige, der die ihm überlegenen Menschen haßt, weil ihre Anwesenheit seine Ruhe stört, die nicht die klassische Tranquillitas ordinis ist, d. h. die Ruhe, die durch die Ordnung der absoluten Werte gewährleistet wird, sondern die seines eigenen egoistischen Interesses. Der überlegene Mensch hingegen ist derjenige, der einer hohen und uneigennützigen Lebens- und Denkregel folgt. Er ist ein Mensch mit festen und konsequenten Ideen, mit gelebten Prinzipien.

Der französische Schriftsteller Ernst Hello hat dem „mittelmäßigen Menschen“ denkwürdige Seiten gewidmet. „Der mittelmäßige Mensch“, schreibt Hello, ist derjenige, der in Angst davor lebt, sich in etwas zu verwickeln. Er hat Angst vor der Kontroverse, vor der Auseinandersetzung. Er verabscheut Genie und Tugend, er liebt die Mäßigung und das, was er die ‚rechte Mitte‘ nennt. Charakteristisch für ihn ist die Ehrfurcht, die er vor der öffentlichen Meinung hat. Er spricht nicht, er wiederholt. Er respektiert die Erfolgreichen, hat aber Angst vor denjenigen, die von der Welt angefeindet werden. Er würde so weit gehen, seinen ärgsten Feind zu hofieren, wenn er dafür von der Welt geehrt würde, aber er ist bereit, sich von seinem besten Freund zu distanzieren, sobald die Welt ihn angreift.

Der Durchschnittsmensch stellt sich gerne als „gemäßigt“ dar. Mäßigung, wenn sie wahr ist, ist eine Tugend, aber sie hat nichts mit dem sogenannten Moderatismus zu tun, der vielmehr eine Lebenspraxis ist, die sich gegen die Unnachgiebigkeit derjenigen richtet, die für die Wahrheit kämpfen. Für die Übermoderaten ist die Wahrheit ein Exzeß, ebenso wie der Irrtum.

In einem Artikel, der im September 1954 in der Zeitschrift „Catolicismo“ veröffentlicht wurde, hat Prof. Plinio Corrêa de Oliveira gut erklärt, wie „das charakteristische Merkmal des Moderatismus darin besteht, daß er in der Praxis zu einer Position der ‚dritten Kraft‘ führt, die zwischen der Wahrheit und dem Irrtum, zwischen Gut und Böse liegt. Wenn auf der einen Seite die Stadt Gottes steht, deren Kinder danach streben, das Gute und die Wahrheit in allen Formen zu verbreiten, und wenn auf der anderen Seite die Stadt Satans steht, deren Anhänger danach streben, in allen Formen den Irrtum und das Böse zu verbreiten, dann ist es klar, daß der Kampf zwischen diesen beiden Städten unvermeidlich ist: Zwei Kräfte, die auf demselben Gebiet und in entgegengesetzten Richtungen tätig sind, müssen notwendigerweise gegeneinander kämpfen. Daraus folgt, daß es keine Ausbreitung der Wahrheit und des Guten geben kann, die nicht den Kampf gegen den Irrtum und das Böse einschließt. Umgekehrt kann es keine Ausbreitung des Irrtums und des Bösen geben, die nicht den Kampf gegen die Wahrheit und das Gute einschließt, gegen diejenigen, die die Wahrheit verbreiten und für das Gute arbeiten.“

Der Gemäßigte, der Durchschnittsmensch verabscheut den Menschen, der kohärent mit seinen Überzeugungen lebt, und den er deshalb als intolerant bezeichnet. Intoleranz ist keine Tugend, ebenso wenig wie Toleranz eine Tugend ist, doch kann Toleranz eine Folge der Ausübung von Tugend sein. Intoleranz kann mit Eigenliebe, Arroganz, verbittertem Eifer verbunden sein, aber auch aus einer unnachgiebigen Wahrheitsliebe erwachsen, so wie Toleranz aus Nächstenliebe und Klugheit erwachsen kann, aber auch das Kind eines schuldhaften Relativismus und Kompromißgeistes sein kann.

Intoleranz ist die abfällige Bezeichnung, die Philosophen der Aufklärung wie Voltaire der heiligen Unnachgiebigkeit gaben. Wer sich zur heiligen Unnachgiebigkeit bekennt, hat sein Vorbild in der heiligen Jungfrau Maria. In einem weiteren Artikel, der der Immakulata und der heiligen Unnachgiebigkeit gewidmet ist, schreibt Prof. Corrêa de Oliveira in „Catolicismo“ vom März 1954, nachdem er die Ära der Verwirrung und der moralischen Verderbnis der Zeit vor Christi Geburt beschrieben hat: „Während die antike Welt all diese Umstände durchlebte, wer war da die Heilige Jungfrau, die von Gott in dieser Ära der völligen Dekadenz geschaffen wurde? Sie war die vollkommenste, unnachgiebigste, kategorischste, eindeutigste und radikalste Antithese ihrer Zeit. (…) ‚Unbefleckt‘ ist ein Eigenschaftswort. Es bedeutet etymologisch die Abwesenheit von Makel und damit von jedem noch so kleinen und unbedeutenden Irrtum und von jeder noch so kleinen und unbedeutenden Sünde. Sie ist Integrität im Glauben und in der Tugend. Sie ist also absolute, systematische, nicht reduzierbare Unnachgiebigkeit, sie ist die vollständige, tiefe und diametrale Abneigung gegen jede Art von Irrtum oder Übel. Die heilige Unnachgiebigkeit in der Wahrheit und im Guten ist Orthodoxie und Reinheit, im Gegensatz zur Heterodoxie und zum Bösen. Um Gott ohne Maß zu lieben, liebte die Gottesmutter dementsprechend alles von Gott von ganzem Herzen. Und weil sie das Böse ohne Maß haßte, haßte sie ohne Maß den Satan, seine Pfründen und seine Werke; sie haßte den Teufel, die Welt und das Fleisch [„Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen mit dem Besitz, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt und ihre Begierde vergeht; wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit“, vgl. Joh 2,16–17]. Unsere Liebe Frau von der Unbefleckten Empfängnis ist Unsere Liebe Frau von der heiligen Unnachgiebigkeit.“

Und deshalb folgen wir mit Stolz der Schule der „heiligen Unnachgiebigkeit“.

*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.

Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.

Übersetzung: Giuseppe Nardi

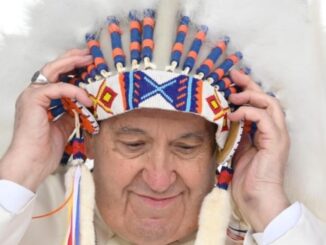

Bild: Wikicommons/Francesco Melanzio: Madonna del Soccorso (1494), Massa Martana