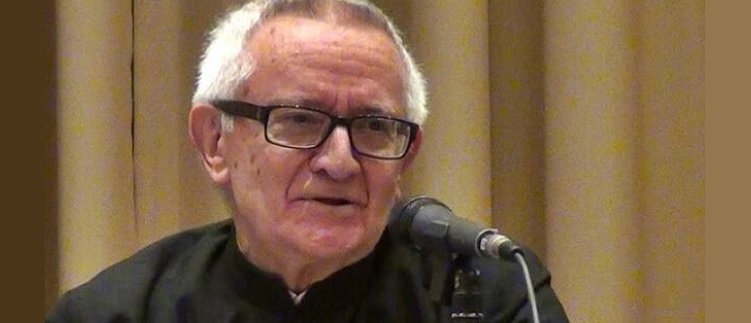

(Madrid) Am Mittwoch, 21. Dezember, ist der international bekannte Jesuit und Bibelwissenschaftler Pater Manuel Iglesias González im Alter von achtundachtzig Jahren in Madrid verstorben. Bekannt wurde er vor allem für seine streng originalgetreue Übersetzung des Neuen Testaments. Er beklagte, daß die Bibel durch Abmilderungen zu einer „Kindergeschichte“ gemacht werde, was ihrer Bedeutung und ihrem Ernst nicht gerecht werde, schon gar nicht der Treue gegenüber der Offenbarung. „Er war eines der letzten verbliebenen Mitglieder der einst so glorreichen Gesellschaft Jesu“, so der spanische Historiker, Journalist und Blogger Francisco José Fernández de la Cigoña.

Iglesias wurde 1934 in Monleras in der Provinz Salamanca als jüngstes von sechs Kindern in eine fromme katholische Familie geboren. Alle sechs Geschwister traten ins Ordensleben ein. Zwei wurden Jesuiten, zwei Franziskaner und zwei Marienschwestern. Der älteste Bruder, Ignacio Iglesias SJ (1925–2009), wurde Generalassistent und damit die rechte Hand des Jesuitengenerals Pedro Arrupe.

Manuel erhielt seine philosophische und theologische Ausbildung in Comillas und wurde aufgrund seiner brillanten intellektuellen Fähigkeiten, insbesondere in den biblischen Sprachen, in den 60er Jahren zum Studium der Heiligen Schrift an das Päpstliche Bibelinstitut in Rom berufen, wo er Professor für Heilige Schrift und biblisches Griechisch wurde.

Die nachkonziliare Krise und der Umstand, daß einige seiner Gefährten in dem neuen Klima ihr Priestertum aufgaben, berührte den sehr sensiblen und empfindsamen Gelehrten so sehr, daß er eine seltsame und schwere Krankheit bekam. Er war sehr enttäuscht von der Richtung, die die Kirche eingeschlagen hatte, und lehnte den Weg ab, den der Jesuitenorden unter Pater Pedro Arrupe ging, obwohl sein Bruder Ignacio einer der engsten Mitarbeiter des Generaloberen war.

Im Gegensatz zu seinen Ordensmitbrüdern und vielen anderen Priestern weigerte sich P. Manuel Iglesias seine Soutane abzulegen. Das Gewand des Priesters ist vor allem Bekenntnis, aber auch Schutz davor, begründete er seinen Schritt, sich in der Anonymität aufzulösen. Vielmehr trug er sie bis zu seinem Tod umso bewußter.

Da er den neuen Kurs des Vatikans und seines Ordens nicht guthieß, verließ er Rom und zog sich auf Jesuitenniederlassungen in Spanien zurück, zuerst Javier, Madrid, dann Villagarcía de Campos und schließlich die Jesuitenresidenz Pedro Fabro in Madrid. Dort arbeitete er intensiv im Gebetsapostolat, wirkte an der Zeitschrift Reino de Cristo mit und als Exerzitienleiter und geistlicher Assistent für Ordensfrauen.

Seine innere Emigration gegenüber den äußeren Entwicklungen führte ihn zu einer innigen Treue zu seiner Priester- und Ordensberufung. „Er wollte nie in Erscheinung treten, nicht auffallen“, zeichnete sich durch große Einfachheit und Demut aus und „strahlte“ gerade dadurch, so der Priester Pablo Cervera Barranco, Kolumnist von Religion en libertad und ehemaliger Direktor der Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). Im täglichen Zusammenleben mit seinen Mitbrüdern ließ er es trotz inhaltlicher Differenzen nie an Brüderlichkeit missen, vielmehr zeichnete er sich durch einen großen Humor aus, der ihm das Überbrücken bestimmter Härten ermöglichte, die er erlebte.

Als großer Liebhaber von Büchern verfügte er über ein ungemein großes kulturelles Wissen, insbesondere in bezug auf die Bibel und deren Sprache. Er war aber auch über das aktuelle Zeitgeschehen nicht nur am laufenden, sondern stets erstaunlich gut informiert.

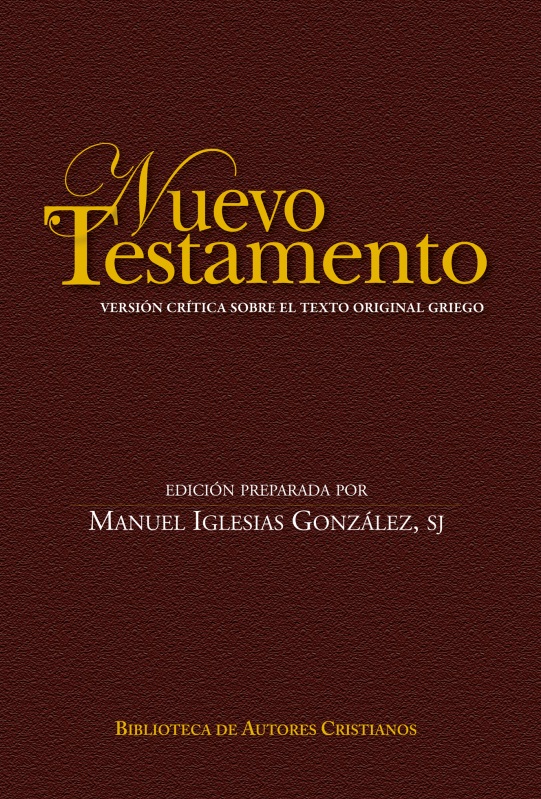

Zu den Arbeiten von Pater Manuel Iglesias gehört die von Professor Francisco Cantera vorgenommene Aktualisierung der von der Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) herausgegebenen Heiligen Schrift (Nr. 10) und des Neuen Testaments (kritische Edition des griechischen Originaltextes), die dank der zwanzigtausend von ihm vorgenommenen Änderungen als Neuausgabe betrachtet werden kann. Iglesias bemühte sich um größtmögliche Buchstabentreue, da er die Übersetzung vor allem als „Hilfsmittel für die ersten Adressaten dieses Werks (Studenten der Theologie und des Neuen Testaments)“ verstanden wissen wollte, weshalb es „frühere Ungenauigkeiten oder Unvollkommenheiten zu korrigieren“ galt.

Die Schwierigkeit in der Übersetzung des Neuen Testaments, so Pater Iglesias, „besteht nicht nur darin, daß es sich um Schriften von vor zweitausend Jahren handelt, die in der uns vorliegenden griechischen Sprache verfaßt sind, obwohl sie von Semiten erdacht wurden, sondern daß Gott sich in diesen Schriften mitteilt, sie uns ansprechen. Daher können auch die Nuancen der Sprache eine Offenbarung Gottes sein, weshalb sie nicht zu vernachlässigen sind.“

„Ein Bibelexeget – und in seinem Maße auch ein Bibelübersetzer – darf keinen Aspekt der menschlichen Sprache, in der die Offenbarung des lebendigen und wahren Gottes vermittelt wird, unterbewerten. Nicht der Übersetzer darf sprechen, sondern muß seinen eigenen Stil, seinen Geschmack und seine Vorurteile verbergen, um zu erkennen, was der menschliche Schreiber (und hinter ihm Gott) gedacht und gemeint hat, als er den heiligen Text schrieb, damit er es in einer anderen Sprache wiedergeben kann.“

Professor Juan Miguel Díaz Rodales, Mitglied der Päpstlichen Bibelkommission, sagte, indem er Iglesias selbst zitierte, daß dessen Übersetzung „nicht in die Kategorie der sogenannten Volksübersetzungen“ gehöre:

„Die meisten dieser sogenannten populären Übersetzungen sind so weit vom Text entfernt, daß derjenige, der sie liest, nur mit großen Schwierigkeiten herausfinden kann, was der menschliche Autor (und hinter ihm Gott) gedacht und gemeint hat.“

Zu seinen weiteren Veröffentlichungen gehört De los nombres de Cristo (Die Namen von Christus, BAC 2018), ein Werk, in dem er die Namen untersuchte, mit denen sich Jesus in den Evangelien bezeichnet, und mit jenen vervollständigte, die in der Geheimen Offenbarung enthalten sind. Ein weiteres Werk von ihm, das ebenfalls in der BAC herausgegeben wurde, ist La Palabra y las palabras, ein kleines hebräisches Vokabular für den geistlichen Gebrauch, das auf Nuancen oder Details hinweist, die man normalerweise nicht auf den ersten Blick versteht.

Bei der Vorstellung seiner Übersetzung des Neuen Testaments sagte Iglesias:

„Ich glaube, daß viele Menschen die Heilige Schrift ignorieren, weil sie keine Geschichte für Kinder ist und sehr harte Dinge enthält. Jesus verwendet Worte, die wir Priester heute kaum noch zu benutzen wagen, wenn wir predigen. Sie sagen zu uns: ‚Ihr vergrault die Kunden.‘ Aber Jesus dachte nicht daran, daß ihm die Kunden ausgehen könnten. Und Er spricht und sagt, was Er zu sagen hat. Zum Beispiel: ‚Wer mein Jünger sein will, muß jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen‘.“

Pater Manuel Iglesias war ungewollt sein ganzes Leben lang ein „Widerständler“. Das Wort brachte er selbst für das griechische ὑπομένω – hypomeno ins Gespräch. Es heiße immer, so erklärte er, wer ausharrt, werde gerettet. Die Nuancierung von „ausharren, erdulden, bleiben“ sei aber passiv.

„Warum wird ‚hypomeno‘ nicht mit ‚widerstehen‘ übersetzt? Wer bis zum Ende widersteht, wird gerettet werden. Das gibt der Ausdauer eine aktive Nuance, nicht eine passive. Es geht nicht darum, ein Rheuma zu ‚erdulden‘, ‚auszuhalten‘, sondern einem Feind zu widerstehen, der mich besiegen will.“

Pater Manuel Iglesias widerstand auf seine Weise bis zum Tod.

Requiescat in pace!

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Religiondigital (Screenshot)