von Antonio Tortillatapa

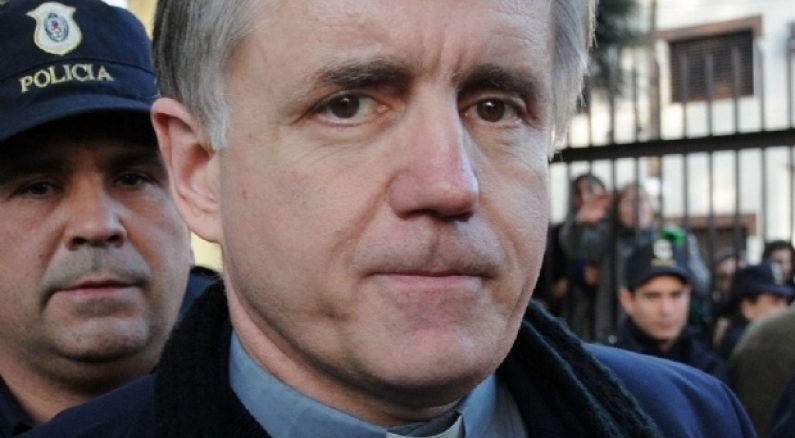

Der Fall Julio César Grassi hält nun schon seit 25 Jahren Argentinien in seinem Bann.

Julio César Grassi (geboren 1956) wurde 1981 zum Priester geweiht. Im Rahmen der Befreiungstheologie und des postkonziliaren, gutmenschlichen Sozialengagements engagierte auch er sich besonders stark in der sozialen Fürsorge und „pastoralen Begleitung“ für arme Kinder und Behinderte aus benachteiligten Milieus in Argentinien.

Der jahrzehntelange wirtschaftliche Niedergang Argentiniens, die politischen Wirren, die Verarmung großer Teile der Bevölkerung und die chronisch-rezidivierend enttäuschten Hoffnungen mit tiefer Frustration der armen Bevölkerungsschichten bildeten einen hervorragenden Boden für die Aktivitäten von Grassi.

Unter Grassis Führung entstand ein großer und unübersichtlicher Komplex von Sozialfürsorgeeinrichtungen und Heimen zur Betreuung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen aus prekären Verhältnissen.

Grassi bewarb alles mit großem medialen Rummel durch Fernsehen und Hörfunk, mit Publikationen und mit sehr komplexen und undurchsichtigen finanziellen Transaktionen.

Grassi verstand sich hervorragend darauf, Politiker und vermögende, bekannte Persönlichkeiten an seine Aktivitäten und Einrichtungen zu binden. Gerade im peronistischen Milieu (bzw. bei der politischen Führungskaste des Peronismus am Ende des 20. Jahrhunderts) fand er viele Sympathisanten.

Zugleich war seine Fähigkeit, Spenden und Kapital für seine Einrichtungen zu sammeln, sehr groß, und er durch Fernsehauftritte breit bekannt.

Einen Schwerpunkt bildete die Einrichtung Felices Los Ninos („Glückliche Kinder“) für Kinder und Jugendliche mit Problemen.

Zentrum der Aktivitäten war das argentinische Bistum Morón, Suffraganbistum des Erzbistums Buenos Aires.

1992 wurde eine Klage über sexuelle Übergriffe von Grassi auf Kinder und Jugendliche der Anstalt Felices los Ninos beim lokalen Gericht eingereicht. Der Fall wurde nicht weiter verfolgt, und das Verfahren niedergeschlagen.

1995 wurde die Weltöffentlichkeit aufgerüttelt durch viele Fälle von schwerwiegendem und weitverbreitetem und institutionalisiertem sexuellen Mißbrauch von Kindern und Schutzbefohlenen in der katholischen Kirche in Nordamerika.

Papst Johannes Paul II schrieb dazu ausführlich an die Bischöfe von Nordamerika.

Zugleich kam auch der sexuelle Mißbrauch an Kindern und Behinderten in kirchlichen Einrichtungen in Belgien ans Licht, nebst abstruser Werbung für Pädophilie in dortigen bischöflichen Zeitungen und Religionsbüchern ( Affäre Barzin; Affäre Roeach3; Fall Anneke).

Nach der Jahrtausendwende wurde das gewaltige Ausmaß des Kindesmißbrauchs im kirchlichen Rahmen in Westeuropa und Nordamerika wahrgenommen; es wurde in den Medien sehr ausführlich besprochen.

Das kirchliche Establishment reagierte bis 2005 hauptsächlich mit Vertuschung, Beschönigung, Deeskalationsversuchen und knausriger finanzieller Entschädigung.

Die Zahl der Gerichtsverfahren wurde Legion, die Verurteilungen nahmen rasant zu und die Entschädigungszahlungen erreichten in den USA astronomische Höhen.

2002 meldete der argentinische Fernsehsender Telenoche in einem aufsehenerregenden Bericht, daß eine Klage gegen Grassi wegen pädophilen Mißbrauchs vorlag.

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: gewaltiger Aufruhr in der Bevölkerung, breites Interesse der Medien, laute Abwehr von Grassi und temperamentvolle Klagen von wütenden Familienmitgliedern.

Antiklerikale Ressentiments, klerikale Schutzreflexe, Konkurrenz zwischen Medienholdings, finanzielle Unregelmäßigkeiten und politische Nebenfronten färbten den Fall Grassi zusätzlich: Ein Opfer wurde von einem Protagonisten der Montoneros (linke Peronisten) sehr feurig verteidigt; gleichzeitig war ein Großteil der peronistischen Nomenklatura mit dem im Fernsehen omnipräsenten Grassi verbunden.

Ausführliche polizeiliche und finanzielle Untersuchungen fanden statt.

Die Klagen wurden sehr sorgfältig untersucht; besonders die Fälle „Gabriel“, „Ezequiel“ und „Luis“ waren sehr belastend.

Die abgeschotteten Strukturen der Einrichtungen wurden durchleuchtet, Unmengen an wenig christlichem Material kam zu Tage, viele Mitarbeiter sagten aus, und nicht zuletzt kam die horrende finanzielle Mißwirtschaft samt Unterschlagungen ans Licht.

Grassi verteidigte sich auf sehr merkwürdige Weise:

Auf die Beschuldigungen und die substantiell sehr hart untermauerten Klagen reagierte er nicht mit entkräftenden, substantiellen Hinweisen und Belegen, sondern drohte mit sehr teuren Rechtsanwälten, griff die Opfer lauthals an, tingelte durch Radio- und Fernsehsender und wetterte gegen einen medialen Vernichtungsfeldzug der argentinischen Pressegruppe Clarin gegen ihn (Grassi) und seinen privaten Rundfunksender.

Grassi weigerte sich einer Vorladung vor Gericht nachzukommen, wurde flüchtig und gab inzwischen auch noch ein Interview beim Rundfunk vor laufender Kamera.

Die Sache eskalierte: 2003 kam es zu Drohungen und Angriffen mit Feuerwaffen auf Zeugen und Kläger.

Der Fall Grassi wurde nun landesweit bekannt.

Dem argentinischen Episkopat war schon 2003 die Brisanz der Affäre Grassi klar: Der zuständige Bischof von Morón, Justo Oscar Laguna, hatte bei der Komplexität des Falles und den vielfältigen Zusatzinteressen die Angelegenheit sofort zur nächsthöheren Instanz, dem Erzbistum Buenos Aires, weitergeleitet.

Die Opfer und die Zeugen, schwer eingeschüchtert und teils auch mit Feuerwaffen bedroht, baten Kardinal Bergoglio um eine Begegnung, der damals Erzbischof von Buenos Aires war, damit die Angriffe auf die Opfer und die Zeugen aufhörten.

Ihre Bitte auf eine Unterredung wurde verweigert.

Dagegen konnten die Kläger und die Zeugen ihr Anliegen bei Msgr. Justo Oscar Laguna (1929–2011, dem Bischof von Morón (1980–2004), und beim damaligen argentinischen Präsident Nestor Kirchner vorbringen.

Von verschiedenen Seiten wurde viel Druck auf die Gerichtsorgane ausgeübt.

Am 10. Juni 2009 verurteilte das Tribunal N°1 von Morón Don Julio Cesar Grassi wegen Sexualmißbrauchs von Minderjährigen und Korruption zu einer Gefängnisstrafe von 15 Jahren Haft.

In September 2010 verwarf die Zweite Kammer des Kassationsgerichts der Provinz Buenos Aires alle Rekurse gegen dieses Urteil.

Am 27. November 2012 verwarf auch der Höchstgerichtshof alle Rekurse und bestätigte in Januar 2013 die erstinstanzlich verhängte Gefängnisstrafe von 15 Jahren.

Grassi blieb dann jedoch aus unklaren Gründen noch sehr lange auf freiem Fuß.

Erst am 23. September 2013 wurde er plötzlich verhaftet (nach der in Argentinien gültigen 2+1 Regel – die Zeit der Untersuchungshaft gilt doppelt und wird auf das Strafmaß angerechnet – wäre er 2018 freigekommen).

Am 2016 wurde Grassi wegen finanziellen Betrugs und Steuerhinterziehung zu weiteren 15 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt.

Theoretisch wird Grassi bis 2033 in Haft bleiben.

Übrigens: das Wort misericordia (Barmherzigkeit) fiel in diesem Kontext nicht einmal.

Quellen:

- Wikipedia (Spanische Ausgabe): Julio César Grassi

- Federico Fahsbender: Cuatro libros encargados por el Papa aseguran que el padre grassi es inocente.

- «Caso Grassi: la causa que desvela al papa Francisco». Infobae

Text: Antonio Tortillatapa

Bild: Wikicommons/InfoCatolica