Der vor 50 Jahren verstorbene Jurist Fritz Bauer betrieb Geschichtsverdrehung, um den Deutschen eine Kollektivschuld an den Naziverbrechen anzuhängen. Auch die katholische Kirche wurde für das Aufkommen des Nationalsozialismus angeschwärzt.

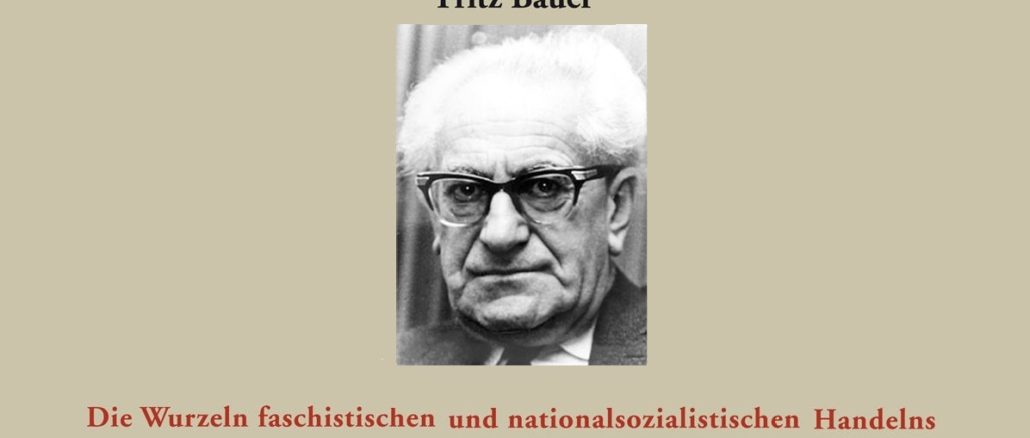

Fritz Bauer war von 1956 bis zu seinem Tod 1968 hessischer Generalstaatsanwalt. In diesem Amte leitete er die Frankfurter Prozesse gegen Auschwitz- Verbrecher ein. Das bleibt sein Verdienst.

Zur Vorbereitung der gerichtlichen Verhandlungen entfaltete Bauer eine rege publizistische Tätigkeit. Auf Einladung des Landesjugendrings Rheinland-Pfalz hielt er im Oktober 1960 einen Vortrag mit dem Titel: „Die Wurzeln faschistischen und nationalsozialistischen Handelns“. Der später gedruckte Redetext sollte programmatische Bedeutung bekommen. In der nachstehenden Untersuchung wird die Neuausgabe des Textes der Europäischen Verlagsanstalt zugrunde gelegt.

Der Jurist Bauer hatte jüdische Wurzeln. Auf religiöse und soziale Bindungen an das Judentum legte er aber wenig wert. Seit 1920 SPD-Mitglied, wurde er im März 1933 für acht Monate ins KZ gesperrt. 1936 emigrierte er nach Dänemark und von dort 1943 weiter nach Schweden. 1949 kehrte er nach Deutschland zurück und wurde bald zum Braunschweiger Landesgerichtsdirektor ernannt.

Der angesprochene Vortrag von Fritz Bauer bekam nachträglich deutschlandweite Publizität. Der Landesjugendring hatte vorgeschlagen, das Referat Bauers als Lehrbroschüre an die Oberstufenschüler verteilen zu lassen. Das rheinland-pfälzische Kultusministerium lehnte das ab, begründet mit mehreren Gutachten. Die öffentliche Auseinandersetzung gipfelte 1962 in einer von der SPD beantragten Landtagsdebatte.

Pauschale Konzepte und Urteile

Ähnlich wie in Adornos Grundschrift vom „autoritären Charakter“ sah der Text von Bauer in einem angeblich „autoritätshörigen“ Grundzug der Deutschen den Wurzelgrund des deutschen Nationalsozialismus. Dieser Ansatz sowie paternalistische Töne von Politikern bei der Textkommentierung mögen dazu beigetragen haben, dass Bauers Referat auch als Impuls für die spätere „antiautoritäre“ Bewegung der 68er wirkte.

Zunächst definierte der Referent den in Europa verbreiteten Faschismus am Beispiel Italiens als ein autoritäres und totalitäres System, in dem Freiheit und Demokratie abgeschafft sind. Ein faschistischer Führerstaat würde jedoch in rechtsstaatlichen Formen und ohne den Vernichtungswillen gegenüber gegnerischen Staaten, Rassen, Klassen oder Gruppen agieren. Letzteres sei ein spezifisches Kennzeichen des deutschen Nationalsozialismus. Darüber hinaus qualifiziert Bauer die NS-Bewegung pauschal als kriminell und den Nazi-Staat als durchgehendes Unrechtssystem.

In diesem Punkte stand Bauer im Gegensatz zu seinem Kollegen Ernst Fraenkel. Der war ebenfalls von jüdischer Herkunft. Nach dem 1. Weltkrieg als sozialdemokratischer Rechtsanwalt tätig, emigrierte er 1938 über England in die USA. Aus seinen fünfjährigen Erfahrungen mit dem NS-Staat entwickelte er das differenzierte Systemkonzept des nationalsozialistischen „Doppelstaates“: Die NS-Regierung handelte in Gesetzgebung und Verwaltung ab 1933 weiter im Rahmen des klassischen Rechtsnormen-Staates. Andererseits weiteten die Nazis auf der Basis der Notverordnung vom 28. 2. 1933 den „Maßnahmestaat“ insbesondere mit Gestapo- und SS-Gewalt immer weiter aus. Im Sektor dieses „Ausnahmestaats“ agierten die Nazis ohne Bindung an Rechtsnormen in Willkür und Terror.

Bauer ging davon aus, dass das nazistische Unrechtssystem damals für jedermann evident gewesen wäre. Daraus leitete er eine Widerstandspflicht für alle Bürger ab. Doch die meisten der Deutschen seien diesem pflichtmäßigen Widerstehen nicht nachgekommen. Bauers übersteigertem Urteil zum NS-Staat als Unrechtssystem von Anfang an entspricht eine überzogene Verurteilung aller Deutschen als Mitschuldige an NS-Verbrechen.

In seinem Referatstext ist die Kollektivschuldthese mehrfach nachzuweisen: „Das deutsche Volk“ sei „millionenfach Hitler nachgelaufen – berauscht, begeistert, fasziniert“ (S.37). Der ganze deutsche „Volkskörper“ sei „falsch oder unglücklich erzogen“ und deshalb „krank“ (S. 64). Daher „wurden die Deutschen zu einem Volk, dass sich passiv beteiligte“ an der Hetze und Verfolgung „der Sündenböcke Juden und Slawen“ (S. 63). Nach dem Krieg müssten „die Deutschen an das Entsetzliche herangehen, das hinter ihnen liegt“ (S. 75).

Geschichtsklitterung

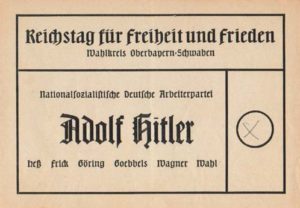

Die überwältigende Mehrheit der Deutschen hätte das nazistische System gewollt. „Hitler wurde gewählt, zunächst mit 40 bis 45 Prozent und nachher mit 99 Prozent“ (S. 31). Wider besseres Wissen verbiegt Bauer die historischen Tatsachen: Bei den letzten freien Wahlen im November 1932 bekam die NSDAP 33,0 Prozent der Stimmen. Die von Hitler angesetzte Wahl vom März 1933 nach Reichstagsbrand, Notverordnung und mit SA-Terror war nicht mehr frei, das NS-Ergebnis von 43,9 Prozent nicht als demokratisch-repräsentativ anzusehen.

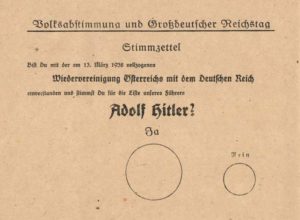

Die 90- bis 99-Prozent-Ergebnisse der drei folgenden nationalsozialistischen Akklamations-Abstimmungen waren überhaupt keine ‚Wahlen’. Unter den Bedingungen von Parteienverbot, Einheitspresse und sozialem Zwang, mit teilweise offener Stimmabgabe, nummerierten Stimmzetteln, Terror gegen Nicht-Wähler und Ergebnisfälschungen inszenierten die Nazis Propaganda- und Betrugsmanöver. 1936 gab es auf dem ‚Stimmzettel’ neben der ‚Liste Adolf Hitler’ keine Alternativwahl, nicht einmal die Möglichkeit einer Nein-Stimme war vorgesehen. In der Wahlfarce im April 1938 war die Abstimmung über die NS-Einheitsliste für den „Großdeutschen Reichstag“ gekoppelt mit der nachträglichen Zustimmung zur „Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich“. Zu den beiden unzulässigen Elementen wie Einheitsliste und Doppelfrage-Abstimmung kam noch die graphische Manipulation auf dem „Stimmzettel“, auf dem ein „Ja“ mit einem großen Kreis bevorzugt wurde und ein Minikreis das abzulehnende „Nein“ signalisierte.

Wenn man solche totalitäre Zwangsmobilisierungen – in frappanter Ähnlichkeit zu DDR-Abstimmungen („Faltengehen“) – als freie Zustimmung der Deutschen zu Hitler interpretiert, dann werden eher nationalsozialistische Propagandamuster nachgezeichnet: Was die Nazis als utopisches Ziel mit Gleichschaltung und Presseterror zu erzwingen versuchten, die angebliche Übereinstimmung von Führer- und Volkswillen, das behauptet Bauer als verwirklichte Realität: 99 Prozent der Deutschen hätten Hitler gewählt.

Nachdem Bauer Hitler als vom deutschen Volk gewollt hingestellt hatte, folgte der Versuch des Generalstaatsanwalts, die Deutschen der Sache nach als Tätervolk anzuklagen. Seine Definition der Täterschaft ging weit über die ca. 12 Millionen bekennende Nazi-Aktivisten in den NS-Organisationen hinaus. Auch die passiven Mitläufer, Nutznießer, Zuschauer, sogar die NS-Distanzierten und Resistenten und selbst deutsche NS-Verfolgte galten bei Bauer als Mitschuldige am nationalsozialistischen Verbrecher-System.

Sein Anklagemaßstab ergab sich aus der rigiden Pflicht zum Widerstand für jeden Bürger bei staatlichem Unrechtshandeln, wie oben schon erwähnt. Und da er den NS-Staat als durchgehendes Unrechtssystem definiert hatte, musste jede Kooperation in den Verdacht der Kollaboration kommen. Auch das passive Nicht-Widerstehen wurde zur Schuld der Duldung. Aus den angeblich 99 Prozent Hitlerwählern in Deutschland wurden vermeintlich 99 Prozent schuldige Deutsche am NS-System.

Deutsche Kollektivschuld

Mit seiner Kollektivschuldthese führte Bauer eine politische Propagandalinie der Westalliierten fort, die seit dem 1. Weltkrieg die Deutschen vielfach als grausam-militaristisches Volk hinstellten. Diese Ideologie ging auch in die amerikanische Besatzungsdirektive vom April 1945 ein, worin es heißt: „Es muss den Deutschen klar gemacht werden“, dass sie die „Verantwortung für Chaos und Leiden“ zu tragen hätten, die von Nazi-Deutschland verursacht wurde. Noch eindeutiger sagte es das Potsdamer Abkommen: „Das deutsche Volk“ habe für die „furchtbaren Verbrechen zu büßen, die unter der Leitung derer, welche es (das deutsche Volk) zur Zeit ihrer Erfolge offen gebilligt und denen es blind gehorcht hat, begangen wurden.“

Götz Aly hat in seinem Buch: „Volkes Stimme“ an verschiedenen Indikatoren nachgewiesen, dass die relativ größte Zustimmung zu Hitler von 1938 bis 39 bestand, also in der Zeit, als er noch mit den Westmächten in Verhandlungen stand. Seit dem Polenfeldzug nahm die ideologisch motivierte Loyalität zum NS-Staat deutlich ab, der Schwund verstärkte sich mit Beginn des Russlandkrieges. „Zur Zeit ihrer (Blitzkrieg-)Erfolge“ erfolgte eher eine Abwendung von der NS-Führung.

Bei den Kriegsverbrecherprozessen ab 1946 sowie den späteren Entnazifizierungsverfahren rückte die amerikanische Politik de facto von der Kollektivschuldannahme ab, indem sie realistischer die politischen, sozialen und individuellen Bedingungen in Nazi-Deutschland einschätzte. In der amerikanischen Öffentlichkeit und Historiographie dagegen blieb die Kollektivschuldthese vielfach verbreitet, etwa in William L. Shirers „Aufstieg und Fall des Dritten Reichs“ von 1960.

In den 90er Jahren implizierte der Ansatz von Daniel J. Goldhagen erneut die Mitschuld aller Deutschen an den NS-Verbrechen. Der US-Autor behauptete, dass die Deutschen durch die Antisemitismuspropaganda seit dem 19. Jahrhundert so prädisponiert gewesen wären, dass jeder „gewöhnliche Deutsche“ zum NS-Verbrecher hätte werden können und es demnach potentiell auch war.

Große Teile der deutschen Öffentlichkeit haben sich seit der Tätervolk-Debatte um die Jahrtausendwende de facto der Kollektivschuldthese angeschlossen. Das Magazin DER SPIEGEL spielte Vorreiter für diesen Trend – etwa mit seiner These, dass die Deutschen das „wahre Tätervolk“ seien (im Artikel vom 3. 11. 2003 mit dem Titel: ‚CDU Der ganz rechte Weg’).

In der Zeit um 2010 machte sich der damalige Direktor des Fritz-Bauer-Instituts, Prof. Dr. Raphael Gross, die Kollektivschuldthese zu eigen. In den Editorial der Instituts-Bulletins Nr. 3, 6 und 8 sprach Gross vom „deutschen Vernichtungskrieg in der Sowjetunion“, den „deutschen Menschheitsverbrechen“ oder den „deutschen Mördern“. Der Institutsdirektor folgte damit Goldhagens These, dass die NS-Täter „zunächst und vor allem als Deutsche und erst in zweiter Linie als Nationalsozialisten oder SS-Leute“ zu sehen seien. Im Ergebnis wurden die tatsächlichen Nazi-Verbrecher in der grauen Masse „der Deutschen“ unsichtbar gemacht. Auch die Nazi-Verbrechen wurden als „deutsche Verantwortung und Schuld“ für die „am jüdischen Volk begangenen Verbrechen“ umetikettiert. Nach 2013 tauchte die Ineinssetzung von nationalsozialistisch und deutsch in den Bulletins nicht mehr auf.

Zurück zum Jahre 1960. Fritz Bauer folgerte aus seiner Position der allgemeinen deutschen Schuldverstrickung, die ganze Kriegsgeneration müsste „Gerichtstag halten“ über sich selbst (S.31). Dabei sollten sich die Deutschen schonungslos selbstaufklären, sich selbstbeschuldigen als aktive und passive Täter, zum Schuldurteil kommen und dann Besserung geloben. Generalstaatsanwalt Bauer wollte mit seinem Referat und weiteren Publikationen die Linie und erwarteten Ergebnisse der kollektiven moralischen Selbstreinigung vorprägen.

Als zweiter Teil seiner Anklageschrift sind die Ausführungen Bauers zu seiner Fragestellung anzusehen: Wie kam es zu dem von ihm diagnostizierten moralischen Versagen der Deutschen? Was hat zu deren spezifischer Autoritätshörigkeit geführt?

Von alliierter Seite gab es dazu zwei extreme Vorlagen: Der Plan des amerikanischen Finanzministers Henry Morgenthau zur Deindustrialisierung Deutschlands war damit begründet, dass die Deutschen „von Natur aus militaristisch“ wären. Lord Robert Vansittard, Staatssekretär im britischen Außenministerium, meinte in seiner frühen These von der deutschen Kollektivschuld, die Deutschen seien ein „grausames Volk“, das „zu Lug und Trug geboren ist“. Deshalb müsse diese gemeingefährliche Nation unter dauernde Bevormundung und militärische Überwachung gestellt werden.

Politische Dekadenzgeschichte seit Luther

Gegenüber dieser bio-deterministischen Auffassung von gemeindeutscher Schlechtigkeit betonte Bauer die historische Genese eines negativen deutschen Nationalcharakters. Dazu entwickelte er den Gegensatz zwischen dem cäsarisch-führerstaatlichen Ordnungs- und Unterordnungsdenken der römischen Staats- und Rechtstradition einerseits und der Gesinnung der alten Germanen von Freiheit und Selbstbestimmung andererseits (S. 39ff). Während die protestantischen Länder Skandinaviens, auch Holland, die Schweiz, England und Amerika den alt-germanischen Geist von Demokratie und Freiheit, Kritik und Opposition sowie Widerstand aus dem Einzelgewissens bewahrt und weiterentwickelt hätten, wären die Deutschen im Spätmittelalter auf das römische System von Autorität und Ordnung, sklavischer Untertänigkeit und knechtischer Gefolgschaft umgeschwenkt.

Nach Fritz Bauer prägte Luther mit seinem Diktum von der bedingungslosen Unterwürfigkeit unter die gottgegebene Obrigkeit den deutschen Nationalcharakter „seit dem 16. Jahrhundert bis zum Nazismus“ (S. 43). Über die Philosophen Kant und Hegel sowie den Rechtsphilosophen Stahl führe „ein gerader Weg zum Genickschuss der Gestapo und den Vernichtungslagern von Auschwitz“. Weiterhin hätten die Politiker Friedrich der Große und Bismarck als „mephistophelische Menschenverächter und ‑hasser“ die Deutschen zu „blinder Staatsgläubigkeit und Abstumpfung des Rechtsgefühl“ zugerichtet. Schließlich nennt Bauer als weitere „Erziehungsmächte für den Zug zum Autoritären“ die deutsche Militärausbildung („Der preußische Feldwebel war der Zuchtmeister auf Hitler.“), das „deutsche Elternhaus“ und die „katholische Kirche mit ihrem hierarchischen Aufbau“ (S. 57).

Pamphletistenstil

Nach der Publikation seines Vortrags hagelte es Kritik von Publizisten, Historikern und Pädagogen an Bauers Positionen: verklärende Germanentümelei bei Verteufelung der römischen Tradition; Benutzung der Geschichte als Raritätenkasten; extreme Vereinseitigung und Vereinfachung; unbewiesene Kontinuitäten; eindimensionale statt multikausale Erklärung des Nationalsozialismus; Pauschalisierung statt Differenzierung; Schwarzmalen statt Erhellen der Geschichte; die alte Personalisierung der Geschichte – nur diesmal nicht als Heldengeschichte sondern als Schurkenhistorie; zusammengefasst eine „Vergewaltigung der Vergangenheit“ und „Deformierung des historischen Urteils“ – so der Historiker Thomas Nipperdey damals.

Bauer reagierte auf diese Vorwürfe mit dem Hinweis, er habe nicht deutsche Geschichte, sondern nur die Wurzeln der nationalsozialistischen Katastrophe aufzeigen wollen. Doch diese Antwort überzeugt nicht: Indem er von der Kollektivschuld aller Deutschen ausging, wurde seine historische Wurzelsuche zwangsläufig zu einer Anklage der gesamten Geschichte der Deutschen. Auch den Jugendlichen, denen diese Verhackstückung der Historie zugedacht war, wurde der Eindruck vermittelt: Die deutsche Geschichte wäre seit 500 Jahren eine negative Dekadenz auf Hitler hin. Die Deutschen hätten sich zu einem autoritätshörigen Knechtsvolk entwickelt. Dieses Geschichtsbild zeigte übrigens verblüffende Analogien zur staatsgelenkten Geschichtsschreibung der damaligen DDR.

Bauers Tendenz, historisch bedeutsame Personen aus Deutschland gänzlich anzuschwärzen, führte zu seltsamen Verweisen: Er empfahl den Deutschen den ‚kategorischen Imperativ’ als Schutz vor Wiederkehr des vergangenen Unrechts, auch zu Zivilcourage und Mut gegen die Herrschenden. Alle Welt weiß, dass der deutsche Philosoph Immanuel Kant dieses ethische Prinzip in unübertroffener Klarheit abgeleitet hat. Bauer jedoch brauchte Kant allein als Bösewicht in seinem Stück und so schob er den Kant’schen Imperativ einem unbekannten jüdischen Philosoph des Mittelalters zu (S. 75). An diese Beobachtung knüpfte eine weitere Kritik an Bauers historischer Schwarzmalerei: Kants kategorischer Imperativ und Schillers Freiheitsdramen waren den meisten Deutschen bekannter – und somit wohl auch wirksamer ‑gewesen als die zitierten Referatsstellen.

Bauer schob später die Erklärung nach, angesichts der schleppenden „Bewältigung der NS-Vergangenheit“ in der Nachkriegszeit habe er seinen Vortrag als „Provokation zum Dialog“ angesetzt. Doch als Gegenentwurf zur etablierten deutschen Geschichtsschreibung war seine Schrift mit den klotzigen Typologien, Setzkastenzitaten oder der ‚Psycho-Historie’ nicht geeignet, auch wegen der unhistorischen Unterstellung der Kollektivschuld. Für den damals wirklich defizitären Geschichtsunterricht an Schulen, in dem die NS-Geschichte oft nur marginal vorkam und teilweise auch gerechtfertigt wurde, war Bauers Provokationsschrift mit gelegentlich pamphletistischem Stil auch nicht hilfreich, erst recht nicht als die ursprünglich geplante Lehrmittelbroschüre. Wenn der Buchklappentext der Neuausgabe von Bauers Referat überschrieben ist mit: „Fritz Bauer gegen die Ewiggestrigen“, so wird dieser Duktus bis heute fortgeführt.

Verwendete Literatur:

Fritz Bauer: Die Wurzeln faschistischen und nationalsozialistischen Handelns. Mit einer Einleitung von David Johst, Neuausgabe CEP Europäische Verlagsanstalt, in Zusammenarbeit mit dem Fritz Bauer Institut, Frankfurt am Main 2016.

Text: Hubert Hecker

Bilder: Autor

Die unguten Folgen der damals den Deutschen eingeredeten kollektiven, niemals endenden und historisch einmaligen Schuld wirken bis heute nach. Die Siegermächte dagegen haben ihre Kriegsverbrechen (z.B. die militärisch völlig überflüssige Bombadierung Dresdens aus reiner Mordlust) nie aufgearbeitet. Der ganze Asylirrsinn wäre nicht möglich, ohne die damals erfolgte Gehirnwäsche. Und bis heute wird immer wieder die „Nazikeule“ geschwungen, wenn jemand zur Vernunft aufruft.