Von Clemens Victor Oldendorf

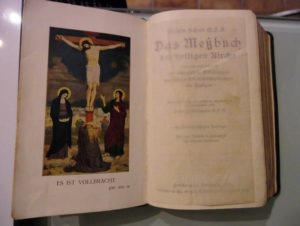

In den Gemeinden und Gemeinschaften, die heute die römische Liturgie in ihrer Gestalt von 1962 feiern, benutzen die Gläubigen häufig sogenannte Laien- oder Handmessbücher. Im deutschen Sprachraum vorzugsweise den Schott von 1962. Diese Bücher sind durchgängig zweisprachige Vollmessbücher, das heißt solche, die den Text des Missale Romanum vollständig lateinisch mit gegenübergestellter, landessprachlicher Übersetzung bieten. In Aufbau und Umfang entspricht auch das neuübersetzte Volksmissale der Petrusbruderschaft (2. und 3. Auflage 2017) diesem Konzept.

Der Weg zum Vollmessbuch

Ein Blick in die Geschichte des Schott-Messbuches, das erstmalig 1884 erschien, lehrt, dass diese Vollständigkeit und auch die Präsenz des Lateins nicht am Anfang standen. Pater Anselm Schott OSB (1843–1896) betreute das von ihm initiierte Messbuch für die Gläubigen bis zur vierten Auflage von 1894.

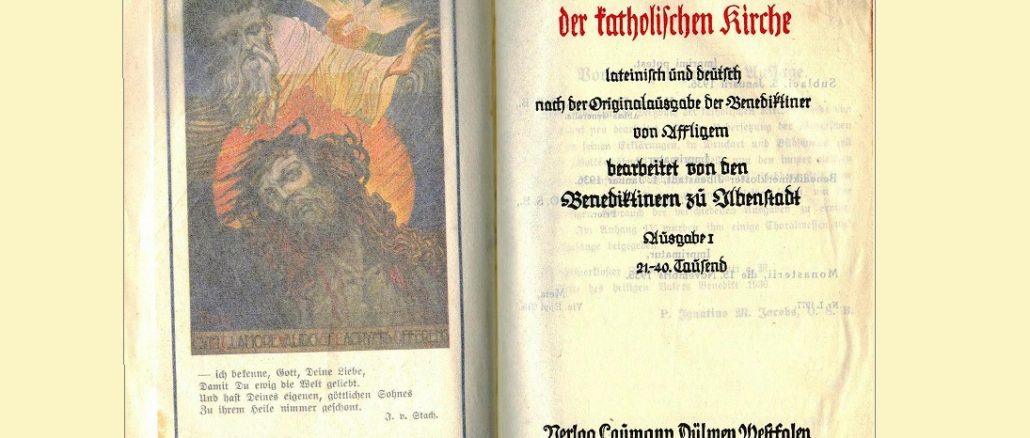

Als Vollständiges Römisches Messbuch lateinisch und deutsch lag der Schott erstmals 1926 vor, mithin ganze dreißig Jahre nach Pater Schotts Tod. Die Ausgabe, die heute also von vielen wie selbstverständlich als der Schott schlechthin angesehen wird, war seinem Namensgeber völlig unbekannt, Anselm Schott hatte daran keinerlei redaktionellen Anteil, und dieser Vollschott war auch nicht die am weitesten verbreitete Variante des Schott-Messbuchs.

Seit 1926 wurde er vom Verlag zwar als Schott I geführt, aber der Urschott der ersten vier Auflagen lebte am ehesten im sogenannten Schott II fort. Daneben gab es noch sechs weitere Schott-Messbücher, Schott III–VIII, die auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Altersgruppen und Bildungsgrade abgestimmt waren.

Das Volksmessbuch des Pater Urbanus Bomm OSB (1901–1982), erstmals 1927 als Alternative und Konkurrenzangebot des Schweizer Verlags Benziger neben das Schott-Messbuch des Herder-Verlages getreten, lag überhaupt erst ganze zehn Jahre später, ab 1936, als durchgängig bilinguales Plenarmessbuch vor. In dieser Gestalt waren Schott und Bomm zweifelsohne vorwiegend im Gebrauch von Akademikern und der studierenden Jugend zu finden.

Die verschiedenen Strömungen innerhalb der Liturgischen Bewegung

Wenn man folglich heute sagt, in den Kreisen, die nach wie vor oder wieder der liturgischen Tradition des Ritus Romanus verpflichtet sind, lebe die sogenannte Liturgische Bewegung des 19. Jahrhunderts bis etwa zu den 30ger Jahren des 20. Jahrhunderts fort, gilt das nur bedingt und in einem gewissen Sinn. Macht man diese Aussage am Verbreitungsgrad und Gebrauch des zweisprachigen Vollmessbuches fest, so kann man bildlich gesprochen sagen, dieses sei wie der Nebenarm eines großen Stromes gewesen, der außerdem noch zahlreiche andere, sogar kräftigere Nebenflüsse hatte.

Nimmt man die präferierte Gestaltung der gottesdienstlichen Feier in diesen damals liturgisch bewegten Akademikerkreisen und in heutigen Gemeinden im Umfeld von Summorum Pontificum oder der Priesterbruderschaft St. Pius X. hinzu, nehmen die Gemeinsamkeit und Kontinuität noch weiter ab. Dass das Choralamt in monastisch geprägter Tradition heute so verbreitet ist, ist sehr zu begrüßen, den Vorzug oder Vorrang besaß es in der früheren Liturgischen Bewegung der Zeit vor dem II. Vatikanischen Konzil (1962–1965) im Gemeindegottesdienst zweifelsohne nicht.

Was bei einer Neuausgabe des Schott zu bedenken und zu beachten wäre

Viele wünschen, den Schott in seiner Ausgabe als vollständiges, zweisprachiges Messbuch von 1962 verfügbar zu halten. Begründet wird dies mit der gewohnten und liebgewonnenen Sprachgestalt der Schottübersetzung. In Vergessenheit geraten ist dabei offensichtlich, dass ab 1929 eine sogenannte Einheitsübersetzung von Ordo und Canon Missae bestand. Diese ging zunächst auf private Initiative des Kölner Pfarrers Josef Könn (1876–1960) zurück, erlangte im Ergebnis aber kirchenamtliche Verbindlichkeit, so dass der Wortlaut dieser Fassung bis 1967 unverändert in Geltung blieb. Zwar beteuerten die damaligen Initiatoren immer wieder, damit keine volkssprachliche Liturgie vorbereiten zu wollen, doch waren beispielsweise ab 1952 zwischen Schott und Bomm auch alle Gesangsteile der Proprien textlich vereinheitlicht, was ganz eindeutig dem Ziel diente, diese Gesänge im Gottesdienst in der Volkssprache vortragen zu können.

Mit dieser Kenntnis im Hintergrund und wenn man außerdem weiß, mit welcher Eile der Einheitstext von 1929 aus dem Boden gestampft wurde – die damit betraute Kommission trat nur ein einziges Mal zu einer Gewaltsitzung von acht Stunden zusammen – fragt sich unbestreitbar, ob diese gewohnte und liebgewonnene Übersetzung auch sprachlich wirklich so gut und gelungen und dauerhaft wertvoll ist, dass sie weiterhin unverändert bewahrt werden muss, obgleich dazu keine rechtliche Verpflichtung mehr besteht. Daran knüpft sich die weitere Frage, wie sinnvoll und wünschenswert es ist, den 1962ger Schott unverändert nachzudrucken. Schon aus Gründen der in dieser Ausgabe sehr häufigen Notwendigkeit, hin- und herblättern zu müssen, sollte der Text neu gesetzt werden. Dabei wären auch behutsame Aktualisierungen der Orthographie vorzunehmen. Jedenfalls solche Schreibweisen, die jetzt regelrecht falsch sind (zum Beispiel: „daß“), sollten dabei der offiziell geltenden Rechtschreibung angepasst werden. Da indes, wie außerdem bekannt ist, an dieser Ausgabe des Schott bereits seit 1934 (!) keine nennenswerten Verbesserungen in Wortlaut, Satz und Druck mehr vorgenommen wurden, sollte der Text insgesamt durchgesehen werden. Nicht zuletzt, weil die Übersetzungen teils sehr frei sind, teils liegen auch tatsächliche Übersetzungsfehler vor. Diese wird ja wohl niemand besonders liebgewonnen haben.

Wenn man ein Handmessbuch wirklich auch handlich gestalten will, wäre es eine Anregung und Überlegung, das Buch zweibändig anzulegen. Dabei erscheinen in beiden Bänden Einleitungen, Ordo und Canon Missae und etwaige Anhänge, das Proprium de Tempore und das Proprium Sanctorum jedoch auf Band I und II aufgeteilt. Solche zweibändigen Ausgaben gab es vom lateinisch-deutschen Vollmessbuch des Pater Urbanus Bomm, ein Vorbild, das man bei einer Neuausgabe des Schott in jedem Falle aufgreifen könnte.

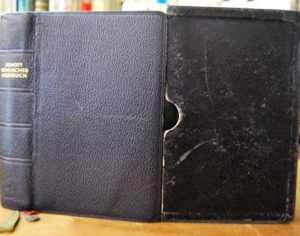

Was schließlich die Ausstattung einer Neuausgabe oder ‑auflage des 1962er Schott anbelangt, müsste sie mindestens genauso gut oder besser als das Volksmissale der Petrusbruderschaft sein, um wirklich als echte Alternative dazu in Frage zu kommen. Neben einer potentiellen zweibändigen Ausgabe könnte man eventuell mit der Wahl der Papierqualität punkten und damit, den Ledereinband etwas flexibler und biegsamer als den des Volksmissale Pater Martin Ramms FSSP zu gestalten. Dazu könnte man sich von der Ausführung des Einbands der 1962ger Brevierausgabe des Bonner Verlages nova & vetera inspirieren lassen.

Text: Clemens Victor Oldendorf

Bild: ZVAB/Buchfreund/Ebay (Screenshots)