(Rom) Mit dem Ersten Adventssonntag wurde in Frankreich das Gebet aller Gebete, das Vater unser in der französischen Sprache geändert. Wenige Tage später kritisierte Papst Franziskus die derzeitige Formulierung des Vater unser in den Volkssprachen. Seither ist mit weiteren Eingriffen durch die verschiedenen Bischofskonferenzen zu rechnen – auch im deutschen Sprachraum. Bereits 1996 hatte der „Freund“ von Papst Franziskus, der Atheist Eugenio Scalfari sein „Vater unser“ formuliert. Anlaß war ein damals noch gescheiterter Versuch, dieselbe Stelle des Herrengebets zu ändern.

Frankreichs neues Vater unser

Die französischen Bischöfe änderten mit römischer Erlaubnis den vorletzten Vers:

„Et ne nos inducas in tentationem“.

In der deutschen Übersetzung heißt es:

„Und führe uns nicht in Versuchung“.

Gott könne nicht in Versuchung führen, soweit die einhellige Meinung.

In Frankreich betete man bisher:

In Frankreich betete man bisher:

„Et ne nous soumets pas à la tentation“.

Das heißt soviel wie:

„Und unterwirf uns nicht der Versuchung“.

Nun beten die Franzosen in der heiligen Liturgie:

„Et ne nous laisse pas entrer en tentation“.

Was soviel bedeutet wie:

„Und lasse uns nicht in die Versuchung gehen“

oder

„Und lasse uns nicht in die Versuchung fallen.“

Papst Franziskus nützte vergangene Woche die Gelegenheit, um unter Verweis auf Frankreich die bisherige, am Original orientierte Übersetzung zu kritisieren. In einem Gespräch mit TV2000, dem Fernsehsender der Italienischen Bischofskonferenz, sprach er von einer „nicht guten Übersetzung“, die es derzeit gebe. „Die Franzosen haben sie auch geändert mit der Formulierung: ‚Laß mich nicht in die Versuchung fallen‘. Ich bin es, der fällt. Es ist nicht Er, der mich in die Versuchung stößt, um dann zu sehen, wie ich gefallen bin. Ein Vater tut das nicht. Ein Vater hilft sofort wieder aufzustehen.“

Was aber will Papst Franziskus dann mit dem lateinischen Original tun? Im Original lautet das Verb „inducere“.

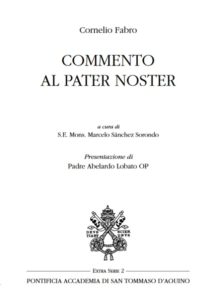

Ein Kommentar der Päpstlichen Akademie des heiligen Thomas von Aquin

2002 veröffentlichte die Päpstliche Akademie des heiligen Thomas von Aquin einen ausführlichen Kommentar zum Vater unser. Er stammt vom Stigmatiner-Theologen Cornelio Fabro (1911–1995), einem bekannten Thomisten und Theologen von sicherer Rechtgläubigkeit. Nur am Rande sei erwähnt, daß Kurienbischof Marcelo Sanchez Sorondo, heute der umstrittene politische Arm von Papst Franziskus, in seiner Funktion als Sekretär dieser Päpstlichen Akademie, als Herausgeber des Kommentars aufscheint. Vom Autor wird der Vers ganz unaufgeregt behandelt.

Pater Cornelio Fabro schreibt in seinem Kommentar:

„84. … Et ne nos inducas in tentationem. Es bist sicher nicht Du, liebender Vater, der kommt, um uns zu versuchen, und ebensowenig die Dinge, die Du für unser Wohl erschaffen hast, und der Du uns die Menschen als unsere Brüder gegeben hast, mit denen zusammen ich Dich in diesem Gebet anrufe. Es ist unsere beschädigte Natur, es sind die schlechten, erblichen Neigungen der Sünde, denen viele Male im Leben aus Stolz oder aus Schwäche nachgegeben wird; es sind die diabolischen Beeinflussungen der Intelligenz, es ist unsere Sicherheit im Beurteilen der Dinge und der Personen, der Tatsachen und der Missetaten, wie sie uns scheinen …: Das ist das Feld des Unkrauts, auf dem sich unsere Seele vergiftet. Du aber, Barmherziger, kannst uns retten und verhindern, daß wir fallen und kannst uns sofort wiederaufrichten, wenn wir gefallen sind. Du kannst uns von der Gelegenheit wegführen, Du kannst uns vor allem Deine verehrungswürdige Nähe lebendiger spüren lassen, in uns den christlichen Sinn gegen die Eitelkeiten des Lebens und ihre leeren, menschlichen Illusionen wecken und den Ernst des Todes, indem Du in uns, in der Wüste unserer leeren Seele, die Sehnsucht nach Dir, der unendlichen und grenzenlosen Meer der Liebe entzündest. Wir bitten Dich deshalb: Führe uns nicht in Versuchung, laß uns nie allein, nicht einen Moment, denn das Fleisch, der Stolz und der Teufel erwarten uns am Torbogen, und es genügt ein Augenblick, und sie versuchen den Angriff mit einem linkischen Lichtstrahl, mit der Rebellion der Sinne, mit dem Nebel des Stolzes, um das Licht Deiner Wahrheit zu zerstreuen, um den Tod und das Leiden Deines Sohnes, um die Schmerzen Seiner und unserer Mutter vergessen zu lassen. Nein, guter Vater, laß es nicht zu.

Amen.“

Scalfari: „Vater unser, wo bist du?“

Eugenio Scalfari, aus freimaurerischem Haus und Doyen des italienischen Linksjournalismus, rühmt sich seit dem Herbst 2013, ein „Freund“ von Papst Franziskus zu sein. In den vergangenen Jahren trat er wiederholt als eine Art innoffizieller Papstsprecher in Erscheinung und trug nicht wenig zum Medienimage des amtierenden Papstes bei. Obwohl Scalfari im Namen von Franziskus revolutionäre Änderungen ankündigte, wurde er vom Vatikan nie wirklich dementiert. Vielmehr wurden seine Interviews mit Franziskus nachträglich auf der offiziellen Internetseite des Vatikans und in einem Interviewband des Vatikanverlags veröffentlicht.

Scalfari, obwohl bekennender Atheist, verfaßt 1996 – damals noch als amtierender Herausgeber und Chefredakteur der Tageszeitung La Repubblica, eine lange Abhandlung über das Vater unser. Bereits der Titel hatte aus seinem Mund etwas Provozierendes:

„Vater unser, wo bist du?“

„Warum befaßte sich ein Rundum-Laizist, mehr noch, der ‚Papst‘ der laizistischen, italienischen Kultur ausgerechnet sich damit?“, fragt sich 21 Jahre später die promovierte Kirchenhistorikerin Angela Pellicciari in der Nuova Bussola Quotidiana. Ihre Antwort: wahrscheinlich „aus Müdigkeit“. Er war es leid, sich ständig mit Fakten und Personen der trostlosen Politik befassen zu müssen. Schluß. Schluß mit den Dinis, D’Alemas, Finis und Berlusconis.[1]Führende italienische Politiker jener Zeit: Lamberto Dini war von 1995/1996 italienischer Ministerpräsident und von 1996–2001 Außenminister; Massimo D’Alema war von 1998–2000 Ministerpräsident … Continue reading Besser, viel besser, war es, sich mit dem Gebet zu beschäftigen, das ‘die Gläubigen bis in die intimsten Fasern berührt und den Nicht-Gläubigen Aufmerksamkeit und Respekt abverlangt‘“, wie Scalfari selbst damals schrieb.

Der laizistische „Prophet“

Über die ersten sechs Worte des Herrengebets:

„Pater noster qui es in caelis“

schrieb der „Seher und Prophet“ Scalfari, daß in ihnen „die ganze jüdisch-christlich-islamische Zivilisation zusammengefaßt ist“.

„Vielleicht hat ihn inzwischen jemand darüber aufgeklärt, daß es im Islam für die reinste Abirrung und geistige Verwirrung gehalten wird, sich an Allah als Vater zu wenden. Aber was soll’s, das sind ja nur Nebensächlichkeiten, wird er einwenden“, so Pellicciari.

Scalfaris Stoßrichtung und Absicht ist damit schon geklärt. Vom ersten bis zum letzten Vers modelliert er das Vater unser nach seinem Belieben neu. Die Botschaft des beschürzten Bruders ist klar: Die Religionen sind alle gleich, wenn er sich namentlich auch auf die fiktional als „Abrahamitische Religionen“ bezeichneten Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam beschränkte. Ebenso klar ist die Botschaft des Atheisten: „Zu hoffen, daß ein Vater, der im Himmel ist, uns rettet, ist eine Flucht. Hier und jetzt, das ist eine Aufgabe, die vollkommen und allein uns zukommt“.

„Die Himmel der Moderne haben keinen Vater“, so Pellicciari.

Für Scalfari geben sich die Menschen die Gesetze. Was Gut oder Böse sei, das werde ebenso allein von den Menschen bestimmt, nämlich in „in der Tiefe unseres Gewissens“.

Die „neue Wahrheit“

Wörtlich schrieb er:

„In ihrem Innersten denken die modernen Menschen, daß die Himmel leer sind, daß der Vater tot ist und daß von ihm jedenfalls nie ein Gebot ergangen ist. Sie denken im Innersten, daß die Moral nicht das Akzeptieren eines Gesetzes ist, sondern die verantwortungsvolle und autonome Entscheidung, die weit verbindlicher ist, weil sie frei getroffen wird und vor allem frei von der Erwartung von Belohnung und Strafe sind.“

An den Lippen Scalfaris hängen seit Jahrzehnten die Laizisten und saugen viele seiner Worte wie das „Evangelium“ ein, ein laizistisches „Evangelium“ mit ihrem „Propheten“.

Scalfari verkündete zwar, daß der Himmel leer ist, aber zugleich auch, daß die Moderne kein Übel sei, weil das Verständnis des Sünders abzulehnen sei. „Gut und Böse sind nur Worte“, so der „Prophet“. Um „die Schuld zu vergeben, braucht es keinen Vater“, ebensowenig seien sie zu vergeben, damit „seinerseits ein Vater uns unsere vergibt“.

Das Einzige, was Scalfari gelten läßt, ist die Liebe. „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ und Punkt. Das sei der Weg der Liebe, und der stehe über den Religionen und sei von diesen unabhängig. Die Liebe sei die Entdeckung des Nächsten unserer Spezies, der wir angehören.

Bischöfe wollten Vater unser ändern

Seine Auslassungen über das Vater unser veröffentliche Scalfari am 21. Januar 1996. Anlaß war eine vertrauliche Information, die er erhalten hatte: Eine Kommission der Bischöfe bereitete eine neue Version des Vater unsers vor, „um es an die Veränderungen der Moderne anzupassen“, wie Scalfari dozierte. Eine Vorstellung, die dem Chefredakteur von La Repubblica durchaus behagte, weshalb er gleich selbst seinen Beitrag für eine Neufassung und Neuinterpretation des Herrengebets lieferte.

In der neuen Version, so Scalfari, wollten die Bischöfe „eine wichtige Änderung im Gebetstext vorschlagen“. Es sollte nicht mehr heißen: „Und führe uns nicht in Versuchung“, sondern „Und laß uns nicht in Versuchung fallen“.

Bekanntlich wurde der damalige Vorstoß der Kommission abgelehnt und das Vater unser blieb in seiner gewohnten Fassung erhalten. 21 Jahre danach wurde genau diese Stelle von den französischen Bischöfen geändert und genau diese Stelle von Papst Franziskus harsch kritisiert.

Scalfari schrieb damals zu diesem Vers, daß es mit Sicherheit stimme, daß es im Himmel keinen Vater gebe, und wenn, dann wäre dieser nicht existierende Vater auf alle Fälle ein guter Vater, der niemand verurteilt und schon gar nicht in Versuchung führt. „Es steht dem Menschen und ihm allein zu, der Versucher von sich selbst zu sein und unter seiner Verantwortung zu wählen, ob er die Versuchung ausprobieren oder sie ablehnen will.“

Dazu die Kirchenhistorikerin Angela Pellicciari:

„Das ist die Wahrheit des Eugenio Scalfari, von dem man weiß, daß er viel dazu beigetragen hat, die katholische Wahrheit aus den Herzen der Italiener zu beseitigen.“

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Billerantik/Liberation/MiL/Wikicommons/Vatican.va (Screenshots)

-

| ↑1 | Führende italienische Politiker jener Zeit: Lamberto Dini war von 1995/1996 italienischer Ministerpräsident und von 1996–2001 Außenminister; Massimo D’Alema war von 1998–2000 Ministerpräsident und 2006–2008 Außenminister; Gianfranco Fini war 2001–2006 stellvertretender Ministerpräsident und 2004–2006 Außenminister und Silvio Berlusconi war 1994/1995, 2001–2006 und 2008–2011 Ministerpräsident. |

|---|