(Rom) Filmaufnahmen aus dem Jahr 1933 zeigen die Fronleichnamsprozession mit Papst Pius XI. auf dem Petersplatz in Rom. Der Papst wird als Oberster Priester, der anbetend Fürbitte für die ihm anvertraute katholische Gemeinschaft und Gesellschaft vor dem Allerheiligsten Sakrament des Altares hält in den Petersdom getragen.

Weil die Realpräsenz Jesu Christi auf vielfache Weise bezweifelt wird, wurde mit Fronleichnamsfest auch eine Prozession eingeführt, um dem hochheiligen Altarsakrament öffentliche Sichtbarkeit zu verschaffen. 600 Jahre führte der Papst in Rom diese Prozession an. Seit der Französischen Revolution versuchte die Kirchenfeinde diese Prozession zu verbieten. Als 1870 italienische Truppe Rom besetzten, wurde von den neuen Machthabern die Fronleichnamsprozession untersagt. Den Papst hatten sie zum Gefangenen im Vatikan gemacht. Mit der Unterzeichnung der Lateranverträge, die 1929 eine Entspannung zwischen dem Heiligen Stuhl und Italien brachten, knüpfte Pius XI. sofort wieder an die alte Tradition an. Die Fronleichnamsprozession fand nun auf dem Petersplatz statt. Die Grenze zu Italien überschritt er sicherheitshalber nicht. Erst Johannes Paul II. sollte die Fronleichnamsprozession durch die Straßen Roms, von der Lateranbasilika zur Basilika Santa Maria Maggiore, wiederherstellen.

Die quälende Frage des Petrus von Prag

Das Hochfest Corpus Domini, zu deutsch Fronleichnamsfest, geht auf das Blutwunder von Bolsena zurück, einer Stadt am gleichnamigen See nahe bei Orvieto, die rund hundert Kilometer nördlich von Rom liegt.

Im Hochmittelalter war der deutsche Priester Petrus aus Prag von Zweifeln über die Realpräsenz Christi unter der Gestalt des Meßweines gequält. Die Frage beschäftigte damals zahlreiche Zeitgenossen.

Konnte der Wein tatsächlich zum Blut Christi werden, in dem der Herr wirklich gegenwärtig ist? Das war die Frage, die den Priester 1263 nach Rom aufbrechen ließ, in der Hoffnung dort Antwort zu erhalten. Sein Glauben war erschüttert, was ihn verängstigte. Gott, den er darum bat, ihm seine Zweifel zu nehmen, schien keine Antwort zu geben.

Schließlich gelangte er auf seiner Pilgerreise nach Bolsena und zelebrierte in der dortigen Kirche der heiligen Christina, einer frühchristlichen Märtyrerin die heilige Messe. Hier erhörte Gott seinen von Zweifel gequälten, aber ehrlich suchenden Priester.

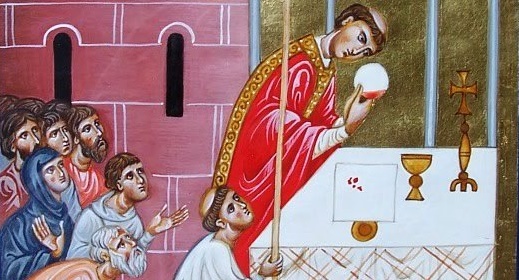

Bei der Wandlung fing das Blut Christi im Meßkelch an zu wallen und trat über den Rand. Tropfen fielen auf das Korporale und verursachten blutrote Flecken, die nicht mit Weinflecken verwechselt werden konnten. Der Priester erschrak und wollte das Vorgefallene verbergen, doch das Blut drang durch das Korporale durch, sodaß Blutstropfen auf den Marmorboden vor dem Altar fielen.

Christus selbst sorgte für Klarheit

Der Priester hörte, daß Papst Urban IV. sich im nahen Orvieto befand und suchte ihn auf. Er bekannte ihm reumütig seine Zweifel und erhielt die Lossprechung. Der Papst ließ den Fall durch den Bischof von Orvieto, den heiligen Thomas von Aquin aus dem Dominikanerorden und den heiligen Bonaventura aus dem Franziskanerorden untersuchen, die zum eindeutigen Schluß kamen, daß das Wunder echt ist. Urban IV. ließ sich das Korporale mit dem Blut Christi bringen. Es wird noch heute in der Kathedrale von Orvieto aufbewahrt. Auch die blutbefleckte Marmorplatte in der Kirche der hl. Christina von Bolsena ist noch heute zu sehen und wird vom gläubigen Volks als Reliquie verehrt.

Der Herr selbst hatte den Streit um die Realpräsenz, der jene Zeit quälte, entschieden, indem er ein sicheres Zeugnis seiner realen Gegenwart im konsekrierte Brot und Wein gab.

Das Wunder von Bolsena war für Papst Urban IV., dem bereits die Vision der heiligen Juliana von Lüttich bekannt war, der letzte entscheidende Anstoß, 1264 für die ganze Kirche das Fronleichnamsfest oder Hochfest des Leibes und Blutes Christi einzuführen.

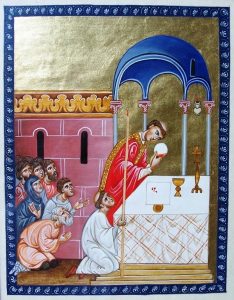

Bild: Vultus Domini/MiL