(Budapest) 250.000 Menschen nahmen 2015 an der großen Wallfahrt der Ungarn nach Csiksomlyo im Szeklerland in Rumänien teil. Die Wallfahrt zur Marienkirche geht auf ein altes Gelöbnis zurück, das nach jahrzehntelangem Verbot und nach dem Zusammenbruch des Kommunismus eine neue, ungeahnte Blüte erlebt. Obwohl neben Ungarn auch Polen, Slowaken und Tschechen sowie Staatsführer des östlichen Mitteleuropas ins Szeklerland pilgern, ist das Großereignis im Westen so gut wie unbekannt.

Die Szekler, eine ungarische Volksgruppe in Rumänien

Wer kennt heute im deutschen Sprachraum den Ort Székelyudvarhely (deutsch Oderhellen, rumänisch Odorheiu Secuiesc)?

Den Ungarn ist der Ort hingegen nicht unbekannt, war er doch das historische Zentrum des Szeklerlandes. So heißt der von einer ungarischen Volksgruppe bewohnte Teil des heute zu Rumänien gehörenden Siebenbürgen. Über die genaue Herkunft der Szekler gibt es unterschiedliche Thesen, das hat historische und auch politische Gründe. Die wahrscheinlichste und von den Ungarn mehrheitlich vertretene These ist, daß sie seit dem ausgehenden Frühmittelalter von den ungarischen Königen zur Grenzsicherung angesiedelt wurden, so wie es im 12. Jahrhundert auch für die in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Szeklern siedelnden Siebenbürger Sachsen der Fall war. Die Spuren der Szekler-Selbstverwaltung lassen sich jedenfalls bis ins Hochmittelalter zurückverfolgen.

Jährliche Wallfahrt geht auf ein Gelöbnis von 1567 zurück

Auch den Ungarn noch viel bekannter ist jedoch Csiksomlyo (deutsch Schomlenberg ), das alljährlich zu Pfingsten das Ziel der großen Wallfahrt der Ungarn ist. Neben der historischen Bedeutung ist die Wallfahrt von einem nationalen Bekenntnis geprägt, das eine Einheit zwischen dem christlichen Glauben und der ungarischen Nation betont. Ursprünglich als Wallfahrt der Szekler entstanden, gilt sie heute als Wallfahrt aller Ungarn.

Die Wallfahrt geht auf ein Gelöbnis der katholischen Szekler zurück, die 1567 der Gottesmutter Maria, zum Dank für einen glücklichen Ausgang einer Schlacht bei Csiksomlyo gegen das Heer des protestantischen Landesfürsten, eine jährliche Wallfahrt versprachen. Den Katholiken war ein Priester in den Kampf vorangegangen.

Die Marienkirche von Csiksomlyo geht mindestens auf das Jahr 1444 zurück, als Papst Eugen IV. in einem Rundschreiben die Christenheit aufforderte, die Franziskaner beim Bau der Kirche zu unterstützen. Er gewährte dafür besondere Gnadenmittel bei Wallfahrten zur Gottesmutter. Es wird jedoch ein älterer Vorgängerbau, vielleicht eine Kapelle vermutet, denn die besondere Verehrung der Szekler für die Gottesmutter von Csiksomlyo ist älter.

Bereits 1345 erwähnten die geschlagenen Tataren, daß sie von der Heiligen Maria der Szekler besiegt wurden. Das mit der Wallfahrtskirche verbundene Franziskanerkloster wurde zu einem geistigen Zentrum der ungarischen Nation.

Dank für einen glücklichen Sieg

1567 wollte der erwählte ungarische König Johann II. (Johann Sigismund Zápolya) die katholischen Szekler gewaltsam zum Protestantismus zwingen. Johann II., ursprünglich selbst Katholik, war zunächst Lutheraner, dann Calvinist und kurz vor seinem Tod Unitarier geworden.

Zapolya war wie schon sein Vater Johann I. Vasall des osmanischen Sultans. Weite Teile Ungarns war damals ein türkisches Paschalik. Die wahren Herren in Budapest waren die Türken. Siebenbürgen hingegen war ein freies und unabhängiges, ungarisches Fürstentum.

Am Samstag vor Pfingsten des Jahres 1567 rückte Johann II. mit einem Heer gegen das Gebiet der katholischen Szekler vor. Der Priester Stefan sammelte die Katholiken in Csiksomlyo. Während die Männer in der Schlacht kämpften, beteten Frauen, Kinder und Alte in der Kirche vor dem Gnadenbild der Gottesmutter mit dem Jesuskind aus dem frühen 16. Jahrhundert. Die Katholiken siegten.

Als Folge der Niederlage gewährte Johann II. auf der Versammlung von Torda im Jahr 1568 den Erlaß, der den Katholiken in Siebenbürgern Glaubensfreiheit gestattete. Im selben Jahr fand die erste Dankwallfahrt für den glücklichen Sieg im Vorjahr statt.

Gnadenbild überstand Brandschatzung der Türken

Im 17. Jahrhundert drangen Türken und Tataren nach Siebenbürgen vor, metzelten jeden Widerstand nieder und verschleppten Tausende in die Sklaverei. Die Kirchen und Klöster brannten sie nieder.

Auch nach Csiksomlyo drangen sie vor und steckten die Wallfahrtskirche in Brand, doch die Marienstatue mit Jesuskind und der Altar in der dem heiligen Antonius von Padua geweihten Kapelle oberhalb der Kirche überstanden den Brand unbeschadet.

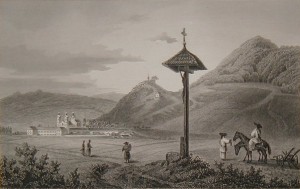

Die Wallfahrten zu der zwischen den beiden Bergen Kis-Somlyo und Nagy-Somlyo (Kleinschomlen und Großschomlen) gelegenen Marienkirche nahmen einen großen Aufschwung.

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Friedensdiktat von Trianon, bei dem willkürlich auch mehrheitlich von Magyaren bewohnte Gebiete des alten Königreichs Ungarn neuerrichteten Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns zugeschlagen wurden, erhielt die Wallfahrt nach Csiksomlyo für die Szekler eine neue Bedeutung als geistlicher Zufluchtsort mit identitätsprägender Wirkung. Siebenbürgen mit dem Szeklerland gehört nämlich seit 1920 zu Rumänien.

Wallfahrt unter kommunistischer Herrschaft 40 Jahre verboten

Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm im sowjetisch besetzten Rumänien die kommunistische Partei die Herrschaft.

Während der Sowjetdiktatur waren die jährliche Wallfahrt nach Csiksomlyo und die traditionelle Prozession verboten. Im kleinen Rahmen wurde die Tradition von den Szekler Katholiken jedoch weitergeführt.

Sofort nach dem Sturz des Ceaușescu-Regimes und dem Ende der kommunistischen Herrschaft wurde die Wallfahrt 1990 wieder aufgenommen. Seither entwickelte sie sich zu einem Großereignis für das ganze Magyarentum. Nicht nur Szekler pilgern auf den Bergsattel. Grenzüberschreitend tun es Magyaren aus allen ungarischen Gebieten. In Form einer Sternwallfahrt kommen sie aus dem ganzen ungarischsprachigen Raum, aber auch viele Auslandsungarn.

Wegen der großen Zahl der Wallfahrer wurde die Kirche schnell zu klein. 1993 wurde ein überdachter Altar, mehrere hundert Meter von der Kirche entfernt, unter freiem Himmel errichtet.

Die drei Kreuze am Tolvajos – 250.000 Pilger

Unter dem Gipfel des Tolvajos stehen drei große Kreuze mit drei Jahreszahlen. Die Zahl 896 erinnert an das Jahr der Ankunft der Ungarn, 1442 an den gesicherten Beginn der Wallfahrt nach Csiksomlyo und 1896 an das Geburtsjahr von Aron Marton, der während der kommunistischen Diktatur römisch-katholischer Bischof von Alba Iulia war (ungarisch Gyulafehérvár, deutsch ursprünglich Weißenburg, seit dem 18. Jahrhundert Karlsburg).

Bischof Marton, der wegen seiner Einsatzes für die Juden im Zweiten Weltkrieg in Yad Vashem als „Gerechter“ geehrt wird, wurde nach der kommunistischen Machtübernahme als „Volksfeind“ verhaftet. Nach sieben Jahren Gefängnis freigelassen, nahm er sofort seinen Dienst als Bischof wieder auf, was ihm weitere elf Jahre der Verbannung einbrachte. Durch westliche Vermittlung wäre das Regime einverstanden gewesen, daß er am Zweiten Vatikanischen Konzil in Rom teilnimmt. Marton lehnte jedoch ab, weil er befürchtete, daß ihm die rumänische Regierung die Rückkehr verweigern würde. 1967 erfolgte durch die Vermittlung von Wiens Erzbischof, Franz Kardinal König, und der österreichischen Botschaft seine Freilassung. Der Bischof blieb zunächst unter Polizeiaufsicht. Weil die Gläubigen den kommunistischen Behörden nicht trauten, wurde von Szeklern eine „kleine Leibwache“ gebildet, die den Bischof bis zu seinem Tod 1980 begleitete.

2015 nahmen 250.000 Ungarn an der Wallfahrt teil, die auch ein Protest gegen die Grenzziehung von Trianon ist. Die bis 1993 übliche Prozession der Wallfahrer um die Kirche, kann wegen der großen Menschenmenge nicht mehr durchgeführt werden. Viele Wallfahrer tragen mit Birkenästen geschmückte Kirchenfahnen und Fahnen Ungarns und des Szeklerlandes. An der Spitze der Prozession gehen die Wallfahrer aus der Szeklerstadt Gyergyószentmiklós (rumänisch Gheorgheni, deutsch Niklasmarkt). Als besondere Symbole der Wallfahrt gelten ein Labarum, das Feldzeichen des römischen Heeres, auf das Kaiser Konstantin der Große bei der Schlacht an der Milvischen Brücke im Jahr 312 ein Kreuz und das Jesusmonogramm anbringen ließ. Unter diesem Zeichen errang er den Sieg. Im Jahr darauf wurde das Mailänder Edikt erlassen, mit dem das Verbot des Christentums aufgehoben und die Verfolgung eingestellt wurde.

Das Heerzeichen Konstantins des Großen und die Tschangos

Die 36 Kilogramm schwere Standarte wird jeweils von den beiden besten Schülern des örtlichen, katholischen Gymnasiums getragen.

Sind die Szekler den Nicht-Ungarn kaum bekannt, so gilt das um so mehr für die Tschangos. Sie bilden den Abschluß der heute nur mehr in reduzierter Form möglichen Prozession. Die Tschangos oder Tschangonen sind eine mit den Szeklern eng verwandte ungarische Volksgruppe, deren historisches Siedlungsgebiet am östlichen Abhang der Karpaten liegt. Ihr Gebiet gehörte nie zu einem ungarischen Staat, sondern wurde von moldawischen, also rumänischen Fürsten regiert.

Zum Abschluß singen sie ihre Hymne „Ganz schön bist du, Maria“ in Anlehnung an eines der ältesten Mariengebete, das Tota pulchra es Maria, das bereits im 4. Jahrhundert nachgewiesen ist und aus alttestamentlichen Versen besteht, die auf die Gottesmutter Maria verweisen.

Die Wallfahrten der vergangenen Jahre hatten jeweils ein Motto, beispielsweise 2003 „Tut alles, was er sagt“; 2004 „Frau, siehe dein Sohn, und du, siehe deine Mutter!“; 2005 „Bleib bei uns Herr“; 2013 „Selig, weil du geglaubt hast“; 2014 „Selig der Leib, der dich geboren hat“; 2015 „Unter deinen Schutz fliehen wir“.

2008 brach eine Pilgergruppe vom österreichischen Marienwallfahrtsort Mariazell auf und pilgerte 1.400 Kilometer zu Fuß bis nach Csiksomlyo, um zu Pfingsten an der Wallfahrt teilzunehmen.

2008 startete erstmals ein Sonderzug von Budapest, der Wallfahrer ins Szeklerland bringt. 2010 waren es schon zwei Wallfahrtszüge. Seit 2012 fahren mit dem „Szekely Gyors“, dem „Csiksomlyo Express“ und dem „Marienzug“ drei Wallfahrtszüge von Budapest ab.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Wikicommons