(Rom/Tokio) Dank einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Heiligen Stuhl und bedeutenden japanischen Kultureinrichtungen wurde eine Sammlung von 14.000 alten Dokumenten der Vatikanischen Apostolischen Bibliothek über die Christenverfolgung in Japan während der Edo-Zeit vollständig digitalisiert und für Historiker zugänglich gemacht. Der Abschluß der Restaurierung und Katalogisierung der Marega-Dokumente, einer der wichtigsten außerhalb Japans erhaltenen Archivsammlungen zur Geschichte des „Landes der aufgehenden Sonne“, wurde heute auf einer Pressekonferenz im Vatikan vorgestellt.

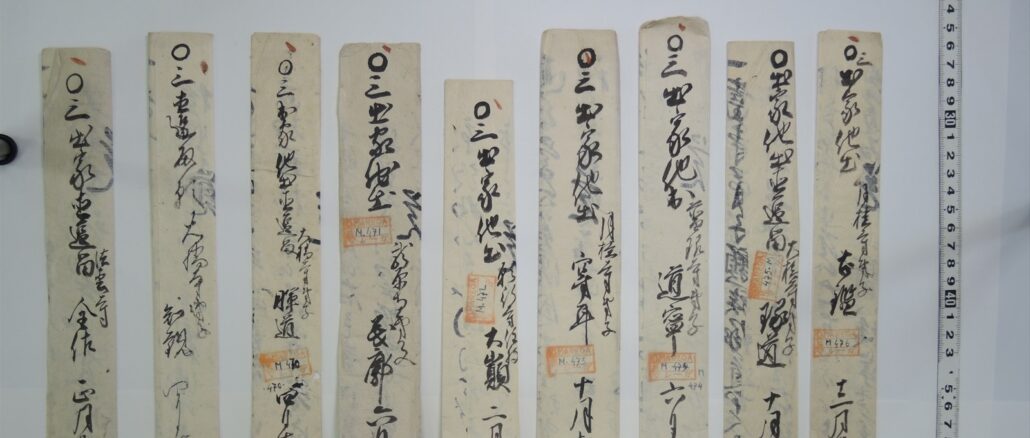

Der bedeutende Kulturschatz, der die Zeit vom 17. bis 19. Jahrhundert betrifft, wurde durch den italienischen Salesianermissionar Mario Marega gesammelt. P. Marega lebte von 1930 bis 1974 in Japan und war ein exzellenter Kenner der japanischen Kultur. Unter anderem übersetzte er das Kojiki, den ältesten mythologischen Text Japans. Ihm gelang es durch zahlreiche persönliche Beziehungen Tausende von sogenannten jō, „zerknüllten“ Papierrollen, zu sammeln, auf denen der Daimyo (Feudalherr) von Bungo (heute Präfektur Oita) nach dem kaiserlichen Edikt von 1612, mit dem das Christentum in Japan verboten wurde, Berichte über die christlichen Familien bzw. solche, die des Christentums verdächtigt wurden, verfaßt hatte.

Die Fülle von Dokumenten gibt Zeugnis von der Verfolgung und bietet zugleich einen breiten Querschnitt durch das japanische Landleben zur damaligen Zeit.

Don Marega gelang es 1953 über den apostolischen Nuntius in Japan, dieses in 108 Kisten gesammelte Material an den Vatikan zu schicken. Um die wertvolle Sammlung zugänglich zu machen, hätte sie jedoch katalogisiert werden müssen. Kein leichtes Unterfangen für eine europäische Bibliothek. So lagerte das Material viele Jahre unbeachtet und wurde erst im März 2011 „wiederentdeckt“.

In Zusammenarbeit mit einer Reihe von japanischen akademischen Einrichtungen wurde das Marega-Projekt ins Leben gerufen und ein langer Prozeß der Inventarisierung und Restaurierung begonnen. Das Zusammenwirken mit Experten aus dem Fernen Osten war dafür von entscheidender Bedeutung. Die gesamte Sammlung ist nun digitalisiert und ermöglicht Wissenschaftlern die Erforschung dieser Dokumente, die online für jedermann zugänglich sind.

Die Vatikanische Bibliothek verfügt damit über das größte außerhalb Japans erhaltene japanische Feudalarchiv. Es sind grundlegende Dokumente für die Rekonstruktion der Geschichte des japanischen Christentums. Ihr historischer Wert geht jedoch weit darüber hinaus und ermöglicht einen detaillierten Einblick in die japanische Gesellschaft während des Edo- bzw. Tokugawa-Shogunats von 1603 bis 1867. Während dieser gesamten Periode wurde das Christentum – das war damals in Japan ausschließlich die katholische Kirche – grausamst verfolgt.

1549 war der heilige Franz Xaver, ein Jesuit, als erster christlicher Missionar nach Japan gelangt. Die Evangelisierung machte so große und schnelle Fortschritte, auch unter dem Hochadel des Landes, daß nach nur vier Jahrzehnten die Verfolgung der Christen einsetzte. Ab 1587 wurden alle ausländischen Missionare des Landes verwiesen, allesamt Katholiken, da es nur eine katholische Missionstätigkeit in Japan gab. Ab 1596 wurden aufgegriffene Untergrundpriester grausam hingerichtet. Ab 1612 wurde jeder Christ mit dem Tode bestraft.

Obwohl das Christentum in Japan zu diesem Zeitpunkt erst sechs Jahrzehnte alt war und Japans Christen seit 25 Jahren nur mehr wenige Untergrundpriester bzw. bald gar keine Priester mehr hatten, überlebte das Christentum das zweieinhalb Jahrhunderte geltende Totalverbot. Die Gläubigen wurden zu Kakure Kirishitan, zu „verborgenen Christen“, die in ihrer Not ausgeklügelte Formen entwickelten, um ihren Glauben an Christus vor den staatlichen Schergen geheimzuhalten.

Erst 1853 durften wieder Ausländer das Land betreten, das sich in dieser Zeit von der Außenwelt abgeschottet hatte. 1865 schließlich entdeckte ein französischer Priester durch eine unerwartete Begegnung, daß es im Land noch Christen gab. Damit hatte niemand gerechnet. 1912, genau 300 Jahre nachdem der christliche Glauben mit der Todesstrafe belegt worden war, hob Japan seine antichristlichen Gesetze auf und machte es für Japaner möglich, sich zu Christus zu bekehren.

Siehe auch:

- Kakure Kirishitan: Museum erzählt erstmals Geschichte der „verborgenen Christen“ Japans

- Der „Samurai Christi“ und die „verborgenen Christen“ Japans

Text: Giuseppe Nardi

Bild: AsiaNews